これまで、昭和時代の初期に学生や兵士等に赤化工作が行われ、若い世代を中心に共産主義思想が拡がっていったことを書いてきた。このことと日本軍の暴走したことと関係があるのではないだろうか。

一九二八年(昭和三年)のコミンテルン第六回大会で採択された決議内容を思い返してほしいので再度引用させていただく。

コミンテルン第六回大会決議内容

帝国主義相互間の戦争に際しては、その国のプロレタリアートは各々自国政府の失敗と、この戦争を反ブルジョワ的内乱戦たらしめることを主要目的としなければならない。…

帝国主義戦争が勃発した場合における共産主義者の政治綱領は、

(1) 自国政府の敗北を助成すること

(2) 帝国主義戦争を自己崩壊の内乱戦たらしめること

(3) 民主的な方法による正義の平和は到底不可能であるが故に、戦争を通じてプロレタリア革命を遂行すること。… 帝国主義戦争を自己崩壊の内乱戦たらしめることは、大衆の革命的前進を意味するものなるが故に、この革命的前進を阻止する所謂「戦争防止」運動は之を拒否しなければならない。

…大衆の軍隊化は『エンゲルス』に従へばブルジョワの軍隊を内部から崩壊せしめる力となるものである。この故に共産主義者はブルジョアの軍隊に反対すべきに非ずして進んで入隊し、之を内部から崩壊せしめることに努力しなければならない。…

三田村武夫『大東亜戦争とスターリンの謀略』p.38~40

このような考え方はレーニンが最初に考えた『敗戦革命論』と呼ばれているもので、更にレーニンは、国家を内部崩壊させて共産革命に導くための手段は問わない。非合法行為もかまわないし、真実を隠蔽しても良いと述べていた。この時代においては、このようなレーニンの思想がインテリ層や若い世代を中心に全世界に拡がっていて、わが国もマルクス・エンゲルスやレーニンなどの全集が相次いで刊行されて飛ぶように売れていた。

そしてレーニンの思想に共鳴して少なからずの若者が「自己崩壊の内乱戦」を導き「プロレタリア革命を遂行」するために、軍隊に入隊を志望したことが考えられるのである。もちろん面接試験などで排除された者もいたであろうが、堂々と合格した者もかなりいたと思われる。

このカテゴリの前々回の記事で昭和七年(1932年)に五・一五事件を起こした青年将校が書き残した檄文を紹介させていただいたのだが、その内容は明らかに共産主義思想の影響を受けていることがわかるのだ。もしこのような思想を持つ軍人が多かったとしたら、政府の方針に従うよりもソ連やコミンテルンからの指令通りにわが国を戦争に巻き込み、戦争を早期に終わらせるのではなく長引かせて敗北に導き、プロレタリア革命を遂行しようとするはずである。そして実際にそのように動いた軍人がかなり存在したのだが、その点についてはいずれ具体的な事例を挙げて書くこととしたい。

戦後に刊行された歴史書の多くには、昭和の初期において軍部が政府方針を無視して暴走したことについて触れてはいるものの、彼らが暴走した理由について納得できる説明をしている本はほとんどない。

共産主義者に攪乱されていた日本軍

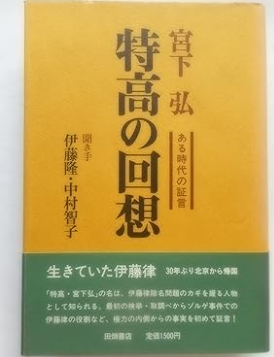

特別高等警察の宮下弘氏が『特高の回想』という本を書いている。その宮下氏が右翼担当であった時に、皇道派の大物・真崎甚三郎を訪れたことがあり、その時真崎から聞いたことを次のように書いている。

真崎大将が言った言葉が印象的であったので覚えているんですが、「君、世間は知らないんだが、二.二六事件の青年将校たちをふくめて、みんなアカなんだよ。統制派も皇道派もそんなものはありゃしないんだよ。アカがなにもかも仕組んでいろんなことをやっているんで、軍もアカに攪乱されているんだよ」というんですね。

こういう考え方、ものの見方は、国体明徴運動などがそうだったわけだし、敗戦前後の近衛さんがそうでしょう。すべてはアカによってこの事態に立ち至らしめたというんです。じっさいの共産党なんてものはもう実態がないにもかかわらず、共産主義の妖怪は上から下までずいぶん徘徊していたんですね。

宮下弘『特高の回想』田畑書店 1978年刊 p.153

「アカ」というのは共産主義や社会主義の思想に染まった者の隠語だが、陸軍大将であった真崎甚三郎が「軍もアカに攪乱されている」と言っていることはかなり重大である。統制派とか皇道派とかに関係なく、陸軍大将の指示通りに動かない軍人が当時の陸軍に相当数いたと理解して良い。

国体明徴運動というのは、美濃部達吉の天皇機関説を国体に背く学説であるとして軍部・右翼諸団体が時の岡田内閣に迫って軍部が政治的主導権を握ろうとしたのだが、このような運動をしたのも実は「アカ」であったと著者が述べていることも注目に値する。この時代に「右翼」が起こしたとされている事件なども実際は左翼がやったということが他にもあるのではないだろうか。

また「近衛さん」というのは二度内閣総理大臣を務めた近衛文麿のことだが、近衛は敗戦の可能性が高まった昭和二十年二月に戦争の終結について、「近衛上奏文」を昭和天皇に上奏している。この上奏文を読むと、日本軍がコミンテルンによる工作に攪乱されていたことや、終戦後にわが国で共産主義革命が起こる可能性が高いことを当時において近衛自身が認識していたことが見えて来るのだ。この文書については後日このブログで記事を書くこととしたい。

また肥後 熊本藩 細川家の第17代当主で、第二次近衛内閣 で 内閣総理大臣秘書官 を務めた細川護貞の昭和十九年(1944年)六月二十八日の日記には次のように記されている。

…警視庁にては国体を否認する者を左翼とし、然らざるものを右翼と為しおるも、右翼の中にも左翼多きは論なし。最近の産業奉還論*の如きそのよい例なり。しかしてその論拠となすところは、徴用者が国家の為に徴用されながら、その利益は資本家に壟断されるを以て働かずとなすも、実情は然らず。むしろ日常茶飯のこと。主として食糧、家族の生計などがより大なる実際問題なり。ただ彼らを取扱う労務監督者が、下から理論的に食い下がられたる場合その返答に窮することあるを以て、理論的にかくの如き論を為す者あり。したがって、ここに国家社会主義者等の乗ずるあるなり。また世に転向者なるものは大部分転向しおらざる者なりと。

*産業奉還論:資本財産をすべて国に奉還せよとする説。社会民衆党党首安部磯雄らが唱えた。

細川護貞『情報天皇に達せず : 細川日記 下巻』同光社磯部書房 昭和28年刊 p.250~251

当時に於いてわが国に共産党は存在しなかったが、実際には「右翼」と呼ばれていたメンバーの中に共産主義者が少なからず存在した。彼らは転向して共産主義から足を洗ったことになっていたのだが彼らの転向は本物ではなく、わが国の敗戦時に備えて内乱を起こし共産主義革命を起こす考えを宿していたのである。

革新派軍人の考えていた天皇制とは

『ビルマの竪琴』の著者・竹山道雄は、昭和初期の思想状況について『昭和の精神史』に次のように記している。

インテリの間には左翼思想が風靡して、昭和の初めには「赤にあらずんば人にあらず」というふうだった。指導的な思想雑誌はこれによって占められていた。若い世代は完全に政治化した。しかしインテリは武器を持っていなかったから、その運動は弾圧されてしまった。

あの風潮が兵営の厚い壁を浸透して、その中の武器をもっている人々に反映し、その型にしたがって変形したことは、むしろ自然だった。その人々は、もはや軍人としてではなく、政治家として行動した。すでに北一輝などの経典があって、国体に関する特別な観念を作り上げていて、国体と社会改造とは背馳するものではなかった。しかし、北一輝だけでは、うたがいもなく純真で忠誠な軍人をして、上官を批判し軍律を紊り世論に迷い政治に関与させることは、できなかったに違いない。…いかに背後に陰謀的な旧式右翼がいたところで、それだけで若い軍人が『青年将校』となることはありえなかった。これを激発させたのは社会の機運だった。このことは、前の檄文*の内容が雄弁に語っている。*前の檄文:五・一五事件首謀者の檄文

…中略…

青年将校たちは軍人の子弟が多く、そうでない者もおおむね中産階級の出身で、自分は農民でも労働者でもなかった。それが政治化したのは、社会の不正を憎み苦しんでいる人々に同情する熱情からだった。インテリの動機とほぼ同じだった。ただ、インテリは天皇と祖国を否定したが、国防に任ずる将校たちは肯定した。ただし、彼らが肯定した天皇と国体は、既成現存の『天皇制』のそれではなかった。私は一人の青年将校を知っていた。職業軍人ではなくて教師だったが、つねに激しい調子でブルジョアを攻撃していた。…中略…

この将校が熱心に説く国体明徴をきくと、そこに思いうかべられている一君万民の天皇とは、国民の総意の上に立つ権力者で、何となくスターリンに似ているもののように思われた。

竹山道雄著作集1『昭和の精神史』福武書店 p.34~36

『昭和の精神史』は昭和三十年八月~十二月に雑誌『心』に連載され、翌年に新潮叢書として出版されたものだが、この本はなぜわが国が第二次世界大戦に巻き込まれていったのかという難しい問題を、竹山道雄が自分なりに答えを出そうとして書いた論考である。文中の「五・一五事件首謀者の檄文」の内容については以前このブログで書いたので繰り返さないが、この檄文を読めば、事件を起こした青年将校たちが共産主義思想の影響を受けていることは明らかである。しかしながら当時の警視庁は天皇を長とする国家体制を否認するものを「左翼」、そうでないものを「右翼」とし、後者の取締については甘かった。竹山の知る青年将校が頭に描いていた「天皇」は昭和天皇ではなく、スターリンのような人物であったという。もちろん軍人全員がそのような考え方であったわけではないのだが、一部の革新派の軍人が考えていた「天皇」と「国体」は、一般の日本人が考えるものとは全く異なっていたのである。

青年将校たちは「天皇制」を倒そうとした。しかも、天皇制によって!

天皇によって「天皇制」を倒そうとしたこと――これがあの歴史の一つの鍵だった。…中略…革新派の軍人が考えていた「国体」は「天皇制」とはあべこべのものだった。

このころには、天皇は二重の性格をもっていた。

その第一は政党・財閥・官僚・軍閥の頂点にあって、機関説によって運営される、いわばイギリスの王のようなものだった。天皇がこの性格のものであるあいだは、一部軍人はその意思表示をも「上御一人の真の思し召しにはあらざるべし」と考えた。(ついには天皇を廃する言説まで行われたということであるが。)これを仮に天皇の機関説的性格と呼ぶことにする。

その第二は、御親政によって民と直結して、平等な民族共同体の首長であるべきであり、国難を克服する、国家の一元的意思の体現者だった。一部軍人はこの性格の天皇を奉じた。これは、それから後の対外的危機の度がすすむにつれて、その軍事的な面のみが強調されるようになった。そして彼らは統帥権を手掛かりとして自分の立場を強化しようとして、ついにそれに成功した。これをかりに天皇の統帥権的性格と呼ぶことにする。…中略…このように天皇の性格が二重のものとして作用していたということは、裕仁天皇自身の意思とは別だった。裕仁天皇はつねに合法的に合慣例的に、機関説的態度に終始した。その局に当たる責任者の言をきいて自分のイニシアティヴをとらないという、原則をつらぬかれた。じつに統帥権に関することは軍の責任者の言にきいた。(しかるに、この軍の責任者は「軍の総意」――すなわち中堅将校によって制せられていた。つまり統帥権的天皇とは、結局の事実としては中堅将校のことだった。)

同上書 p.37~39

わが国の政治や外交、軍事などは天皇の名に於いて行われていたのだが、天皇自身はイニシアティブを取ることせず、責任者の説明を聞くというのが原則であった。政府がしっかりと機能していた時はそれで問題なかったのだが、軍部は天皇の持つ統帥権を手掛かりにして自らの権力を強化し時に暴走したのである。

兵隊たちにとっては「上官の命令は朕の命令」であり、言われた通りに実行することが天皇に従っていることだと思っていた。このことはもし上官がその気になれば、軍を暴走させることが不可能ではなかったことを意味している。竹山は「統帥権的天皇とは、結局の事実としては中堅将校のことだった」と書いており、事実として時に軍は暴走した。そして竹山は、その軍の暴走を止めるために、昭和天皇が例外的に御親政を行われたことが二度あったこと指摘している。

裕仁天皇は、例外的に、ただ二度だけ機関説的性格をすてて、御親政をとられた。それは二・二六事件の際と終戦の際だった。前の場合には、しばらく政府の機能が失われていたから、そのあいだだけイニシアティブをとって、政府の機能の恢復につとめた。後の場合には、政府がみずから機能を放擲して、天皇のイニシアティブを乞うた。このとき、天皇は自分の機関説的性格をすてることによって、自分におしつけられていた統帥権的性格を克服した。(この決定も、形式的にはなお内閣の責任による機関説的なものだった。)かくて、軍人が考えていたのとはちがった御親政によって、軍人が考えていたのとは違った人民塗炭の苦がうちきられた。

開戦の際には、政府の機能が確立していたから、天皇が御親政をとられる余地はなかった。

まことに、あの時期の天皇の在り方は複雑なものだった。これによって、日本の国家意思は分裂し、二つの政府があるようなことになった。それが同じ天皇の名によって行われたことから、二つの別のものが混同され、天皇すなわちファッショと考えられるようになった。

同上書 p.39~40

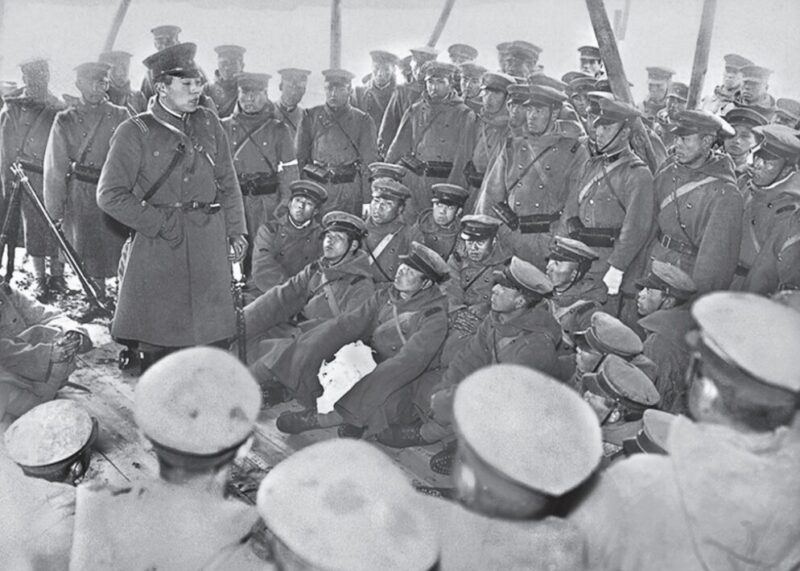

昭和十一年(1936年)の二・二六事件の時は皇道派系の急進的な陸軍青年将校が千数百名の兵士を率いて反乱を起こし、内大臣斉藤実、大蔵大臣高橋是清らが殺害され、反乱に関わった指導者多数に死刑判決が出されている。昭和七年に起きた血盟団事件も五・一五事件も要人が暗殺される大事件であったのだが、死刑となった者は皆無で、しかも恩赦により刑期が短縮されたメンバーがかなりいた。当時竹山は五・一五事件の主犯者は当然死刑であるべきだと考えていたが、死刑判決が出た場合は仲間を救うためにまたテロ事件が起こることを危惧していたという。そして裁判の結果は、竹山が危惧した通りとなったのである。当時は軍の力が強すぎて、行政も司法もまともに機能せず、マスコミも軍を強く批判できない状況であったのだ。しかしながら二・二六事件では死刑判決が出されている。このことは昭和天皇が動かれたことと無関係ではなかろう。

また終戦の時は、昭和天皇の御聖断でわが国が『ポツダム宣言』を受諾することが決まったのだが、陸軍省では徹底抗戦を主張していた多数の将校から激しい反発が巻き起こりクーデターが起こされるのだが、そもそもわが国の軍人でありながら、天皇陛下のご聖断に従おうとしない将校らが右翼であるはずがないだろう。冒頭に書いたような共産主義的な人物がかなり軍隊にいたと考えられるのだが、この話はまた別の機会に書くことと致したい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント