前回の「歴史ノート」で、竹山道雄が『昭和の精神史』で昭和天皇が二度だけ例外的に御親政を行われたと書いていることを紹介した。その「二度」というのは、「二・二六事件の際と終戦の際」だというのだが、いずれのケースも軍の暴走を止めるには天皇自らが動かなければならなかったような状況が生じていたのである。今回は、二・二六事件の際に陛下がどう動かれたかについて書くこととしたい。

二・二六事件

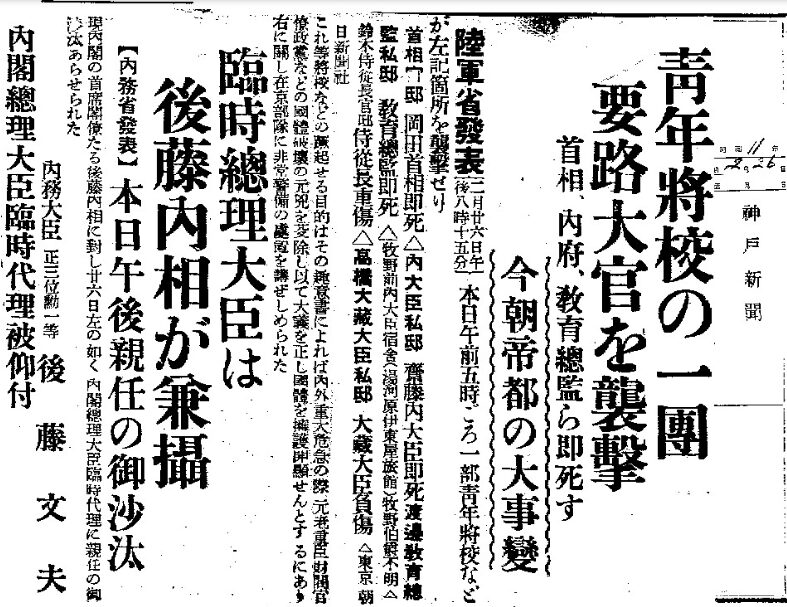

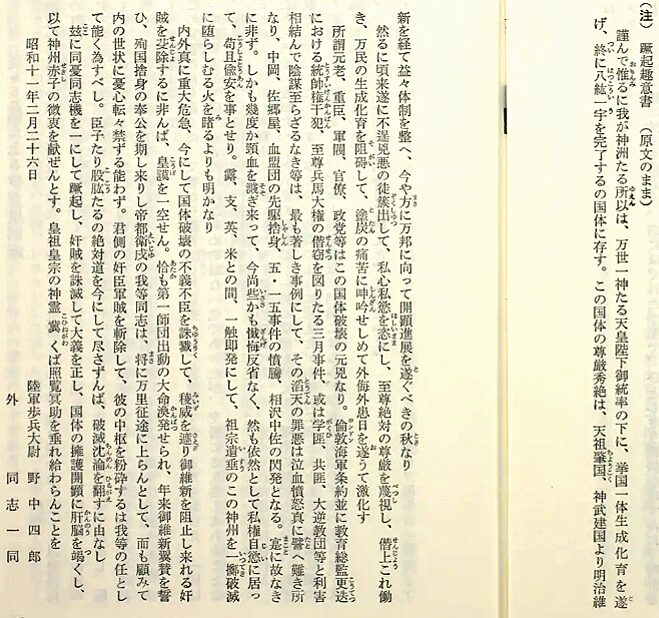

二・二六事件は、昭和十一年(1936年)二月二十六日未明に、皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが、千四百余名の下士官・兵を率いて政府要人を襲撃するとともに永田町や霞が関等の一帯を占拠し、首相・岡田啓介は難を逃れたものの、蔵相・高橋是清、内大臣・斉藤実らは殺害され、侍従長・鈴木貫太郎は重傷を負った大事件である。反乱将校らは林銑十郎ら陸軍首脳を通じ、昭和天皇に軍政を樹立して昭和維新の実現を訴えたのだが、天皇は激怒してこれを拒否され、自ら近衛師団を率いて鎮圧するとの意向を示された。これを受けて陸軍首脳も彼らを反乱軍として武力鎮圧することに決し投降を呼びかけたのだが、一部将校は自決したものの大半の将校は投降して法廷闘争に持ち込もうとした。しかしながら彼らの考えは受け入れられることなく、一審判決により、事件の首謀者ならびに将校たちに思想影響を与えた北一輝と西田税が死刑に処されている。

この二・二六事件の時に三十二歳であった竹山道雄は、叛乱を起こした青年将校が占拠して司令本部を置いていた山王ホテルの近辺から永田町あたりを歩いており、当時の状況について以下の様に記している。

山王ホテルの門には、青年将校が片手の拳銃をたかくあげて立っていて、その左右に外套をきた兵が雪の上に臥して機関銃の狙いを定めていた。オートバイが疾走して出入りしていた。ときどき往来につかえている電車や自動車を通して、それが一段落すむとまた交通止めになった。沈黙した群衆がそれを遠くから眺めていた。

狭い路地をのぼってゆくと、ある家の玄関先に、独りの中年の将校が立って、家の中の人と話していた。この将校は政府軍の人で、昂奮して下顎をふるわせながら、坂の上の方を指さして、

「あの中には、じつに立派な人物がいます。こういうことをした以上、みな割腹するでしょう」と叫んでいた。いたるところに殺気が凍りついているような感じだった。議事堂のまわりには、やはり踏み乱した雪の上の方々に、機関銃を擬した兵が伏していた。弥次馬はその筒先をこわごわと歩いた。はるかに高い塔の上に、妙に蒼白く見える旗がたっていて、それには尊皇討奸という字が読めた。まだアドバルーンが掲げられる前だったから、兵たちはみな眉宇に悲壮な決意をただよわせていた。

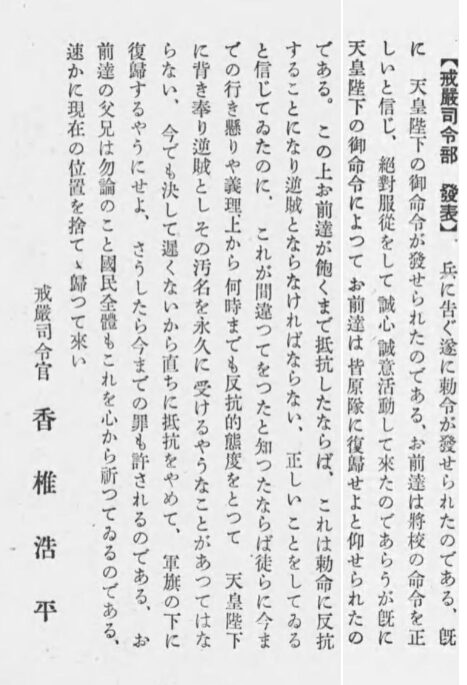

ドイツ大使館の前まできたら、館内から二人のドイツ人が出てきて、やはり昂奮した面持で眺めながら「*Putsch!」とつぶやいていた。*Putsch:反乱の意あの時の兵たちは気の毒だった。かれらは「上官の命令は朕の命令」と信じて、重臣を殺したときも、これは天皇に従っていると思っていたのだった。ところが、やがて「お前たちは上官の命令を正しいものと信じて、絶対服従をして誠心誠意活動してきたのであろうが、既に天皇陛下の御命令によって、お前たちは皆復帰せよと仰せられたのである。このうえお前たちがあくまでも抵抗したならば、それは勅命に反抗することになり、逆賊とならなければならない」という放送を聞いて、軍旗の下に帰った。このとき、かれらは天皇の意思の分裂を知ったのだったが、その意味を理解することは出来なかっただろう。

私にも何のことだか訳が分からなかった。いまから思うと、あれはいささか文学的修辞をもっていうと、いわば天皇が天皇に向かって叛乱したような事件だった。

『竹山道雄著作集 1 (昭和の精神史)』福武書店 昭和58年刊 p.41~42

竹山は非常に重要なことを書いている。軍の兵士たちにとって上官の命令は天皇陛下の命令であると信じており、上官の命令には絶対服従であったのだが、この事件は昭和天皇陛下の勅命により彼らの上官の命令が否定されたのである。

大日本帝国憲法においてわが国の統帥権は天皇陛下にあることが定められていたのだが、天皇が実際に軍に命令を下すことはなく、軍責任者の説明を聞くという原則が守られていた。しかしながら、このようなやり方では、もし兵を動かすことの出来る将校らのメンバーに危険分子が入り込んでいた場合には、政府を転覆するようなことが起こり得るのである。そのような場合は、昭和天皇が自ら命令を下さない限り事態の収拾は困難となる。

しかしながら、当時の軍人たちの中には叛乱将校たちのとった行動を肯定的に捉える者が少なくなかったのである。竹山は次のように書いている。

この二・二六事件の収拾の過程を読むと、いかに軍人のあいだに革新気分がみなぎっていたかにおどろかれる。叛乱将校自身はこの行為が是認されることを確信していた。多くの軍人が山王ホテルに出かけて行って、「よくやってくれた」と激励した。

杉山陸軍次官の手記によると、香椎戒厳司令官すらはじめには「本来自分は彼らの行動を必ずしも否認せざる者なり」とて、叛軍に好意をもっていた。また叛乱将校だった人の手記によると、第一師団長は「この際世の中の悪いことはみんな直してしまえ。そういうはらだ」といった。このほか多くの高級将校のこの際の曖昧な言動は、彼らが革新の意図に共鳴していたところからこれを容易に悪と断定できなくて動揺していたことを示している。

そして、若い叛乱者たちは、次の政府の首班の任命や、軍上層部の逮捕罷免などを要求して、さらに軍事参議官と会見したときには、西園寺公の即時逮捕を追加要望した。これが「叛乱」と決定するまでには数日かかり、それには天皇の権威が必要だった。

同上書 p.53~54

こんな具合で軍の幹部の中にも叛乱軍の行動に共鳴する者が少なからずいたのである。

昭和天皇が討伐命令を出さざるを得なかった事情

昭和天皇が張作霖爆死事件から終戦に至るまでの経緯を五人の側近に語られた内容を寺崎英成がまとめた『昭和天皇独白録』という本がある。この本に昭和天皇自身が二・二六事件についてどのような動きをされたかが記されている。

当時叛軍に対して討伐命令を出したが、それに付いては町田忠治を思い出す。町田は大蔵大臣であったが金融方面の悪影響を非常に心配して断然たる処置を採らねばパニックが起ると忠告してくれたので、強硬に討伐命令を出す事が出来た。

大体討伐命令は戒厳令とも関係があるので軍系統限りでは出せない。政府との諒解が必要であるが、当時岡田(啓介・首相)の所在が不明なのと、かつまた陸軍省の態度が手緩るかったので、私から厳命を下した訳である。

私は田中内閣の苦い経験があるので、事をなすには必ず輔弼の者の進言に俟ち、またその進言に逆らわぬ事にしたが、この時と終戦の時との二回だけは積極的に自分の考えを実行させた。参謀本部の石原莞爾(作戦部長)からも町尻(量基)武官を通じ討伐命令を出して戴きたいと言って来た。一体石原という人間はどんな人間なのか、よく判らない。満州事件の張本人でありながら、この時の態度は正当なものであった。

また本庄武官長が山下奉文(軍事調査部長)の案を持って来た。それに依ると、叛軍の首領三人が自決するから、検視の者を遣わされたいというのである。しかし、検視の使者を遣わすという事は、その行為に筋の通った所があり、これを礼遇する意味も含まれているものと思う。

赤穂義士の自決の場合に検視の使者を立てるという事は判ったやり方だが、叛いた者に検視を出すことは出来ないから、この案は採り上げないで、討伐命令を出したのである。

軍事参議官の大将達が帰順勧告に行ったことに付いては何ら報告を聞いていない。

『昭和天皇独白録』文春文庫 p.38~39

当初から昭和天皇は叛乱軍を討伐することを望んでおられたのだが、そのためには先に戒厳令を出す必要があった。しかしながら戒厳令を出すためには内閣の承認が必要であり、肝心の岡田首相は襲撃されて連絡が取れない状況にあり、加えて「陸軍省の態度が手緩るかった」ので陛下自らが戒厳令を命じられ、二十六日夜に枢密院で東京に戒厳令を布くことが決定されている。

戒厳司令官となったのは陸軍中将・香椎浩平であったが、この人物は、竹山が書いている通り、反乱軍に好意的な人物であったし、陸軍の首脳部には同様な人物が少なからずいて、なかなか討伐命令を出すことができなかった。これに業を煮やした天皇陛下が、自ら討伐命令を出されることになったのである。

また昭和天皇が「軍事参議官の大将達が帰順勧告に行ったことに付いては何ら報告を聞いていない」と述べておられるが、二十六日の午後十時に陸相官邸で軍首脳が叛乱将校代表を集めて説得を試みたことを指している。この点につき『昭和天皇独白録』に半藤一利により次のような注記がなされている。

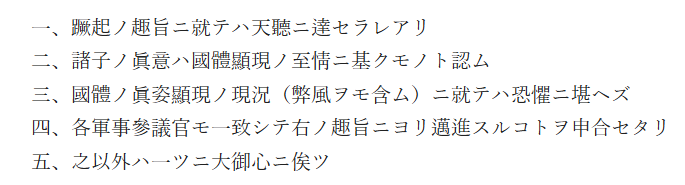

…林銑十郎、真崎甚三郎、阿部信行、植田謙吉、西義一、寺内寿一らの各大将と、叛乱将校代表五人との陸相官邸における会合を指す。「お前たちの行動は天皇の御耳にも達した。われわれもお前達の意思をくんでしっかりやるから、ともかくも兵を引け」という理屈では、帰順勧告どころか説得にもなっていない。結局何の効果もなかったが、このときの軍事参議官の説得文案がのちの「陸軍大臣告示」となって事件を紛糾させた。それらの事実を昭和天皇が何も知らなかったのは当然であろう。天皇は率直に事件当初から叛徒といっているのであり、「蹶起の趣旨については天聴に達せられあり」(陸相告示)どころの話ではなかったのである。

同上書 p.40~41

二十六日の午後に、穏便に事態を収拾させることを目論んで陸軍大将と叛乱将校が会合を開き、川島陸相名で次のような告示が出ている。

このような告示では叛乱将校らに政府の意図が伝わらず、また軍事課長村上啓作大佐が、「蹶起趣意書」をもとにして「維新大詔案」を作成していることを伝えたため、将校らは自分たちの蹶起の意志が認められたものと理解したという。

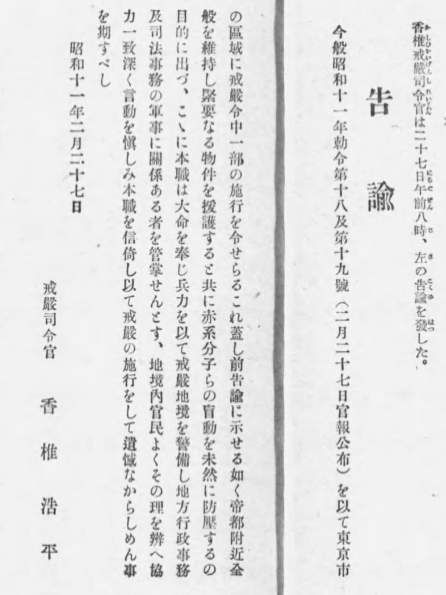

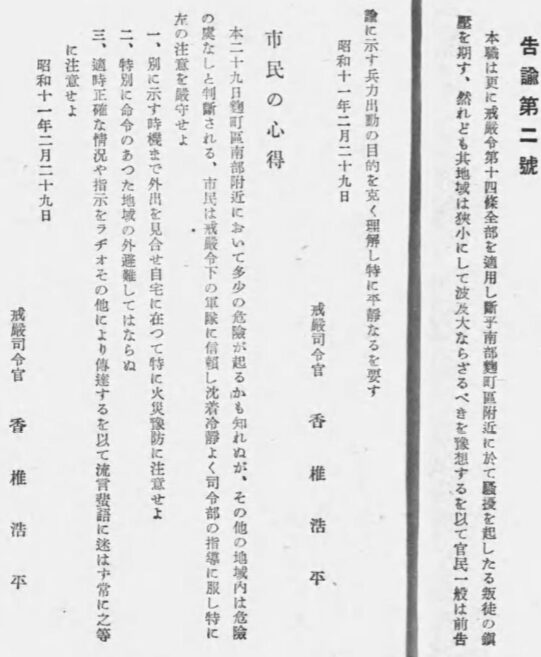

二十七日午前三時に戒厳令が公布され、午前八時に香椎戒厳司令官から告諭が出されたのだが、戒厳令を出した目的については「帝都付近全般を維持し、緊要なる物件を援護するとともに、赤系分子らの妄動を未然に暴圧する」と書かれており、どこにも「叛徒」とか「叛乱軍」という文字がない。

一方昭和天皇は、軍が一向に叛乱軍鎮圧に動かないことに怒りが高まり、参謀本部は午前八時二十分に「戒厳司令官は三宅坂付近の占拠しある将校以下を以て速やかに現姿勢を撤し各所属団長の隷下に復帰せしむべし」の奉勅命令案を上奏し、翌朝五時に下達されることを天皇陛下は裁可されている。

一方本庄繁侍従武官長は決起した将校の精神だけでも何とか認めてもらいたいと天皇陛下に上奏したが、陛下は「こんな凶暴な将校共に赦しを与える必要などない」と一蹴したという。また午後零時四十五分に拝謁に訪れた川島陸相に対して天皇は、「私が最も頼みとする老臣らを悉く倒すとは、真綿で我が首を締めるに等しい行為だ」「陸軍が躊躇するなら、私自身が直接近衛師団を率いて叛乱部隊の鎮圧に当たる」とすさまじい言葉で意志を伝えられ、暴徒徹底鎮圧の指示を伝達されたという。

三日後にようやく叛乱軍が帰順した

二十八日の午前五時に叛乱軍は各所属団長の許に復帰せよとの奉勅命令が出されたのだが、叛乱軍はその命令に従わなかったことから、ようやく「叛徒」という言葉が用いられるようになる。しかし天皇陛下が暴徒鎮圧を命じられても二名の首脳は頑固に抵抗していたことが『木戸日記』に記されている。彼らは何を狙っていたのか。昭和天皇の側近であった木戸幸一は二月二十八日の日記に次のように記している。

陸軍省参謀本部の青年将校は暫定内閣を作ることを申し合わせ、進言せりという。これはファッショ的傾向多分にあるものならん。この希望は蜂起せし部隊にもあり。

戒厳令を布くことに陸軍大臣より要求あり。これは主として石原大佐が主張せしによるという。海軍大臣はその必要を認めざれど陸軍が責任を取れずというのなれば致し方なしという。後藤内相は相当反対したるも遂に同意せりという。…中略…

陛下は暫定内閣をお認めなく、陸軍は自分の頸を真綿で締めるのかとの意味の言葉を本庄武官長にお漏らしになりたりと。真に恐懼に堪えず。これを承りたるときは涙のあふるるを止めえざりき。

『木戸日記』平和書房 昭和22年刊 p.33

叛乱軍は天皇陛下が鎮圧を命じることは想定外であったことだろう。彼らはテロにより彼らにとって邪魔な政治家等を一掃して軍部中心の強力な内閣を樹立しようと考えていた。

彼らが残した「蹶起趣意書」には「君側の奸臣軍賊を斬除して、彼の中枢を粉砕するは我等の任として能く為すべし」とあり、彼らにとって邪魔な政治家や軍人を誅殺して国家改造を行おうとし、当時の軍部首脳の少なからずのメンバーが彼らをかばおうとしたようなのだが、このことは以前このブログで紹介させていただいた「共産主義者はブルジョアの軍隊に反対すべきに非ずして進んで入隊し、之を内部から崩壊せしめることに努力しなければならない」というレーニンの考え方の影響を受けていたとのではないだろうか。そのように理解しなければ、彼らが、陛下から信頼の厚かった大臣らを殺害し、また陸軍の首脳が陛下の意向通りに動こうとしなかったことの説明がつかないのである。

二十九日の午前六時三十分になって戒厳司令官は「騒擾を起こしたる叛徒を鎮圧する」旨の告諭と併せて市民の心得を発し、これを各市内各所の交番に掲示して市民に注意を促したという。併せて六時二十五分には市民に対してラウドスピーカーで次のようなアナウンスがされている。曰く、「二月二十六日朝蹶起せる部隊に対しては各々固有の所属に復帰することを各上官よりあらゆる手段を尽くし、誠意をもって再三再四説諭したるも彼らはこれに聴き容れるに至らず。…已むなく武力を以て事態の強硬解決を図るに決せり。…」

そして二十九日の午前八時五十分に叛軍に対する復帰勧告の放送がなされている。この放送は記事の冒頭で紹介させていただいた竹山道雄の『昭和の精神史』で紹介されているものである。また飛行機から次のようなビラが撒かれたという。

下士官兵に告ぐ

一、今からでも遅くないから原隊へ帰れ

二、抵抗する者は全部逆賊であるから射殺する

三、お前たちの父母兄弟は国賊となるので皆泣いておるぞ

二月二十九日 戒厳司令部

水野源太郎『二・二六事変 : 発端より特別議会まで』昭和11年刊 p.39

放送やビラが功を奏して叛乱軍は午後二時頃を以て全員が帰順し、兵火を交えることなく帝都の治安は維持されたのである。

栗原健『天皇 : 昭和史覚書』に当時の政治家や海軍が陸軍を警戒していたことについて考えさせる記述がある。文中の岡田啓介は二・二六事件で青年将校に命を狙われたが難を逃れた首相である。

二・二六事件当時米内光正は横須賀鎮守府の長官であったが、動乱勃発の機運を察すると、陸戦隊や軍艦をいつでも帝都守備に派遣し得るように準備せしめた。しかし相手は陸軍でどんな乱暴をしないとも限らないので、形勢悪化した場合の処置について米内が参謀長である井上成美に尋ねると、「井上は『畏れ多いことですが、陛下を軍艦比叡へ迎え奉り、長官自ら全艦隊の指揮に当らるべきです』と断乎として答える。米内は容を正し『已むを得なければその案を実行しよう』と決意を示した。比叡はお召艦とし幾度か奉仕した艦である。井上は比叡艦長にもそれとなく御動座の場合を講じさせた。」

この事件で危うく難を脱れた岡田啓介も陸軍と天皇との関係について次のようなことを述べている。「同事件で非命に倒れた斉藤実さんが存命中にわたしにいった言葉で感銘を受けた一節がある。それはわたしの組閣前だったと記憶しているが、ある日、わたしをその私邸に呼んでこんな話をした。宮内庁を新築するとき、なにか事件が起こった折りに陛下の御身辺をお護りするために御避難所を設けようとの要求を陸軍がもってきたが、自分は反対した。そのわけは……軍の青年将校が動くときには必ずへんなうわさがつきまとう。すなわち陛下は平和主義者であらせられて思うようにならぬところから廃位をはかるうんぬんという容易ならぬことが心なきものの口に上る。これは非常に危険である。御避難所をつくることは、それがそのまま御監禁所となるおそれもある。君も十分注意してくれ……と、こういう内容であった。」 これらの事実は、天皇を「玉」と称して奪い合った幕末の情勢を彷彿たらしめるものがある。

栗原健『天皇 : 昭和史覚書』有信堂 昭和55年刊 p.81~82

江戸幕末期に天皇を取り込んだ薩長が明治維新を成功させたように、陸軍は天皇の統帥権をうまく利用することで政治的支配力を高めていったとは言えないか。二・二六事件は青年将校を統制できなかった陸軍の一大不祥事であったのだが、反乱鎮圧後首謀者を処刑して陸軍の統制を確立すると、事件後に発足した広田弘毅内閣に圧力をかけて軍部大臣現役武官制を復活させ、軍部の政治的支配力を強めていくのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント