わが国の石油消費量のほとんどは中東などから輸入されているが、わずかながらわが国でも秋田県や新潟県を中心に石油の生産が行われており、国内生産量は2022年で41万キロリットルで国内消費量の0.3%程度で、1年のうちわずか一日分程度が自給できているに過ぎない。

天智天皇の時代にわが国で石油が発見されていた

そんな少量しか生産できないのだが、意外にもわが国で「石油」の存在に関する記録は、七世紀の天智天皇の時代にまで遡るという。

明治三十九年に出版された『北越資料 出雲崎』という書物に、越後(現在の新潟県の佐渡を除く全域を指す)で石油が発見されていたことが記されている。

わが国における石油発見の時代は、…天智天皇の即位七年、越国より燃土、燃水を献ずと云うに始まる。是れ蓋し越後の村民偶々山沢に入り、油気の土砂中に噴出あるを認め、しかも其水土の燃焼するに驚き、一種の霊水として、献上せしものなるべし。其原油の露出せるものを方言読んでくさうづ(草生水)という。既にまた其開掘の創始も、…元和慶長の間に在りという。今明治九年北越油脈を調査したるライマン氏の報告書中に『三島郡臭生水村即ち今の西越村大字吉水を献上地なりとし、記して曰く、此村は高山の嶺に亘り、其近傍に於て、数十の油井及び天然ガスの噴出するあり。此地の油井は数百年前、土人の鑿開に係り、越後国中に於て、最古のものなりと云う云々』古来有名なる草生水の霊出地として、所謂献上地と称せらるるものは、三四ヶ所ありて、此の吉水の村の外に、一は刈羽郡二田村大字妙法寺村、一は北蒲原郡黒川村とす。

西沢新次 編『北越史料 出雲崎』p.91~92

天智天皇七年というと西暦六百六十八年であり今から千三百五十年以上も昔の話だが、元和慶長の頃に現在の新潟県胎内市で開掘も行われたという。せっかく天然の燃料を発見したのだから利用すれば良かったのにと誰でも考えるところだが、同書にはこう解説されている。

越後の各地は、数百年前、すでに燃水を発見し、これを採取利用する法を知れりと雖も、多くは之を臭水油として嫌悪し、其の危険を恐れて、採集事業を一般に賤視したり。それが為め、従って又其の製造法を能くするもの絶えて無かりき。然るに明治の初年ランプ輸入せられ、之に使用する油液は、草生水なる事を知って、依頼、頓に其需要を増加し、掘鑿採集事業に従事するもの多く、所謂製油事業も亦従って起こるに至れり。

同上書 p.93~94

数百年前にも燃水が発見されたのだが、灯火に用いたくとも精製が不完全で火をつけると大量の黒煙が出て臭気も強かったことから、ほとんど用いられることがなかった。しかし明治の初年にランプが輸入された後に、この臭い燃水がランプ油に使えることが知られることとなる。

石坂周造が油田開発に関わった経緯

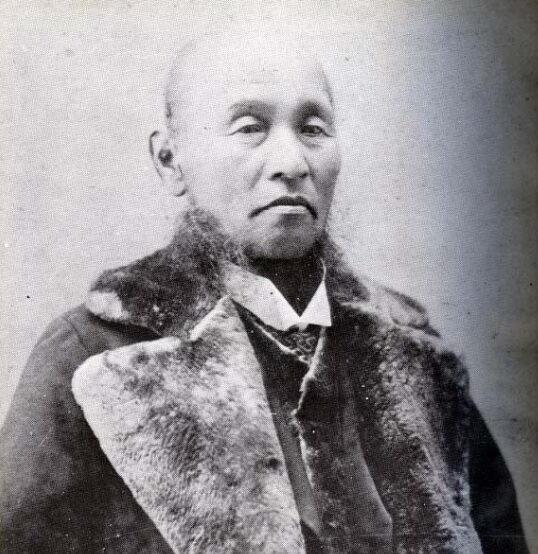

ランプ照明はこれからの文明社会に不可欠なものであることに目を付け、いろんな人物が油田開発を試みようと動き出している。幕末期に清河八郎と共に尊皇攘夷運動に荷担し、幕府瓦解を獄中で過ごした石坂周造もその一人であった。

明治三十三年に出版された『石坂翁小伝』によると、当初彼は捕鯨業を志していたので、明治四年(1871年)に長野県で採取された石炭油の瓶を持ち込んできた客がいたことを忘れてしまっていたのだが、同じ年に石坂に会いに来たタムソンというアメリカの宣教師が、部屋にあった瓶を目ざとく見つけたことをきっかけに、石坂は石油と深く関わることとなる。

タムソンとの出会いの場面から、『石坂翁小伝』を引用させていただく。ちなみに、文中の「石炭油」は「石油」のことで、石坂はこの油をいつもこのように呼んでいた。

…色々話をしている中タムソンは其処にある石炭油の瓶を取って、そうして匂を嗅いでみて、是は我が米国の石炭油。米国で之を発見してから大いに国が富強になったと云うことを言いますから、私がソリャ先生、アメリカの油ではない。ソレは日本の長野県より出る油だと答えたところ、同人の曰く、是は世界でアメリカの外にはありませぬ。日本に此通りの油があるはずはありませぬ。…真実長野県に出ますというとタムソンは、真に長野県に出るならば、貴所はオイルビジネス即ち石炭油の営業をなさい。それは収益は沢山ある。

石坂周造 述, 柿沼柳作 記『石坂翁小伝』明治33年刊 p.55~56

このタムソンという宣教師は翌日も石坂を訪れて、熱心に石油の事業化を勧めたのだが、その熱意にほだされて、石坂は石油の事業に取り組む決意をしたのである。

石坂は直ちに長野県知事立木兼吉を訪れ、採掘の認可を得て現地に向かうのであるが、現地ではすでに採掘権を買ったという者がいた。石坂はその人物に県知事の採掘の許可証を見せて金を渡して引き取らせ、いよいよ石油製造を開始することとなる。

ところが、石坂に石油の瓶を持ち込んだ人物に製造法を聞いたところ、長野で採れたことは間違いがないが、瓶を割ってしまったために石坂宅に持ち込んだ瓶はアメリカ産の石油であったことが判明し、また周囲には品質の良い石油の製造法を知る者が誰もいないことを知り愕然とする。しかしながら、たまたま石坂が長野に召し連れたメンバーの中に焼酎の製造法を知る者がいてその男が「お任せ下さい」と言うので任せると、蒸留させることにより白い石油の製造に成功したのである。

当初は石油の販売に苦労した話

当時長野県には一つもランプがなかったので、石坂は東京よりランプを取り寄せ、ランプに油を注いで火をつけて見せてこれからランプの時代が来ることを説明し、いよいよ本格販売を開始しようとすると、今度は油のにおいが地場産業である養蚕によろしくないと横やりが入って、一時期さっぱり油が売れなくなってしまった。

困った石坂は信州上田の金子という養蚕農家に、蚕で一年間で稼げる資金を先に貴方に差上げるから、この油を試しに使ってくれと話したところ、百五十円で了解を得た。ところが金子の蚕は、ランプの光の影響で良く桑の葉を食べて、他の農家よりも三日も早くいい繭を作ってくれたという。生糸は相場ものなの三日も出荷が早いとかなりいい値がついて、金子は随分儲かったので二百円を御礼として渡したいと言ってきた。石坂は一円も受け取らなかったが、そのかわり金子と大いに飲み明かしたとのことである。

油田の開削で失敗を繰り返し会社を傾かせてしまう

石油が売れるようになって、人間の手堀りでは深い場所の作業が出来ないので、石坂はアメリカの機械堀を導入することにした。石坂は明治四年八月に華族数名の賛助を得て七十五万円の大資本を募り「長野石炭油会社」を設立し、大仕掛けで事業を営むこととなる。

ところが、タムソンの紹介で外国人技師として雇ったダンという人物は、学識はあったが石油については無知であった。彼が選んだ場所からは、いくら掘り進んでも油が出てこなかったばかりではなく、貴重な機械の錐の部分を坑の中に落としてしまい、それを引き上げることも出来なかった。石坂は無能なダンを一年で解雇したのだが、この男とは三年の契約を締結しており、残りの二年の給与を支払わないのは契約違反との訴訟を起こされて石坂は敗訴してしまっている。

また、アメリカ公使館を通じて石油技師との触れ込みで雇ったライレーという男も駄目な男で、機械の据え付けもまともに出来ず、しかも大切な部品を坑内に落として引き上げることも出来なかった。

明治時代には法制のボアソナードや、医学のベルツのような、わが国の近代文明建設において不朽の功績を残したお雇い外国人が少なからずいるのだが、結構いい加減な連中も多かったようだ。当時の日本の風潮は、外国人なら誰でも立派な人間であるという謬見が国民の間に沁み込んでいて、外国人が採用できただけで喜んでいたくらいであるから、無理もないことであろう。

かくして資本金の大部分を投じて購った鑿井機二台はエセ技師によって壊されてしまい、わが国で最初に設立された石油会社である「長野石炭油会社」は壊滅的な打撃を受け、せっかく会社が育てた人材が去り、取得した鉱区は他社に奪われていったという。

『石坂翁小伝』には、石坂が新たな機械を調達しようとしてアメリカに渡り、帰国した時の状況が次のように記されている。

帰朝の暁には殆んど会社には人員も居らず、殊に又長野の支社及び越後尼瀬長岡の両支社も即ちダンの訴訟以来ほとんど休業同様な有様で、実に名状すべからざるの形跡に至りましたが、しかし素より茲は、奮発心を起こしてやらんならんというので、遂にダンの訴訟も愈々局を結んで、詰まる所二万五千円の金はどうしても払わなければならぬ。

同上書 p.90

他にも未払いの弁護士費用などがあり、合計約三万円が必要だったのだが会社には三百五十円程度しかなく、石坂の個人の財産でもどうしようもなかったという。

石坂は岩倉具視に頼み込んで三万円を調達すると潔く会社の代表を降り、自宅も売却して遠州相良に転居してしまうのだが、転居後も油田の開鑿をやめることはなかった。

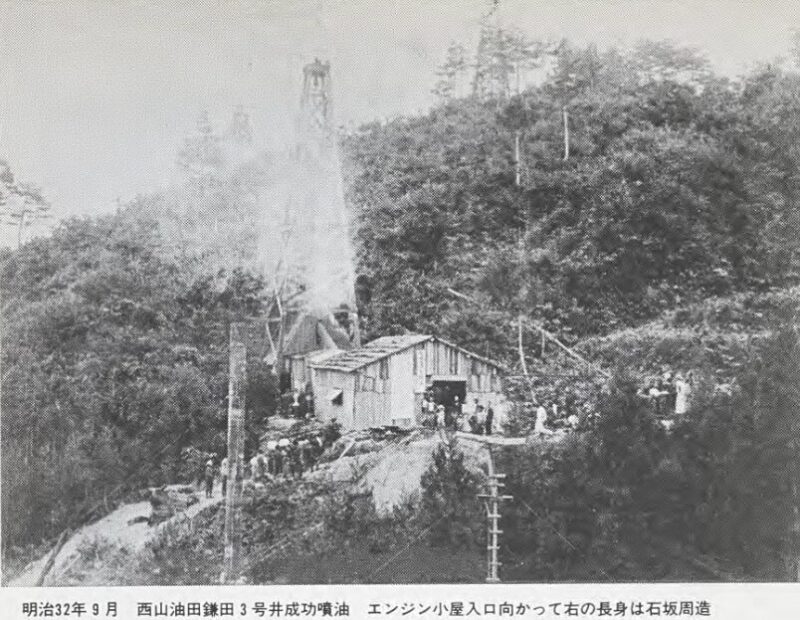

石坂に続いて石油事業を有望と見て投資を行った企業家は少なくなかった。越後の尼瀬、東山方面から続々有望な油田が開鑿され内藤久寛の日本石油株式会社を始め、多くの石油会社が盛んに井戸を掘ることになったのである。

石坂周造は長野石炭油会社でいろんな場所を開鑿し、遠州相良に転居以後も尼瀬で開鑿に成功しているのだが、結局のところあまり大きな油田を掘り当てることはできなかった。ところで、大正三年(1914年)に日本石油株式会社が秋田県黒川五号井で大噴油を掘り当てたのだが、この場所は以前「長野石炭油会社」が開鑿し、日産三石の出油を見た場所である。その当時において「長野石炭油会社」は、この石油の粘度が高くて使えないと判断し、同社の瓦解とともに廃坑になっていたところであった。それが四十年後に空前の大噴油を見ることとなり、当時の記録では日産一万石に達したというのだが、石坂という男は苦労した割にはあまり事業運に恵まれなかった人物である。

同上書に石坂が石油事業について語った言葉が記されている。

石油事業というものは、…常に私は人に語りますが、一に鉱区、二に技手、三に金。こういうのが石油事業の大法であります。その一の鉱区もまず一番私が沢山持っている。その二の技手という者も、すなわち明治四年から養成したから一番沢山持っている。その技手の養成法はどういう風にして仕たかと言えば、すなわちダンという者の瞞着に掛かって、自分の身代は勿論、他人の身代までに疵を付けるほどの難儀をしました。これはどうしても一に鉱区、二に技手、三に金。自分は随分金に困って居たから三に金を下げるという甚だ道理にないようでありますけれども、併し結構な鉱区を持ち、結構な技手を持ってやる時に至りましたらば、金というものは天下の融通物ですから、必ず集まって来るとこういう考えですから、金という物は一番安いものだ。なれどもその金の出来ないために今日までの困しみというものは実に名状すべからざるものであります。

同上書 p.102-103

明治において、お雇い外国人の指導によって軌道に乗せた産業の事例はいくらでもあるのだが、こと石坂の石油事業に関しては外国人の技手はマイナスでしかなかった。結局石坂周造とその周辺の人々がその技術とノウハウの多くを蓄積して石坂を支えたが、資金不足は石坂にとってはどうしようもなかった。

石坂の生産した灯油が外国産灯油価格を大幅に引き下げた

石坂が生産した石油の量は決して十分ではなかったにせよ、もし石坂が石油の国内生産に取り組むことがなかったら、海外からの輸入に頼っていたのでは価格決定権を外国業者に握られて、わが国は高い価格の石油を何年も押し付けられていたに違いない。

大正六年刊の『日本石油史』には、石坂周造が長野で初めて製造した石油により輸入価格が大幅に引き下がったことが記されている。

石坂氏が始めて長野に於て製造した灯油を二百樽、即ち七十石を横浜へ送荷した。当時の外国商館にては、内地より石油が産出しようとは、全く思い掛けなかったので、之を見て大いに驚き、其の日すぐに一函七円のものを五円に値下げをし、その後再び七円に近き高値をあらわすようなことはなかったそうである。

明治初年頃に於ける外油の値段は、一函七円前後が通り相場であったと見え、石坂氏も其実歴談中に七円であった旨を語っている。

日本石油株式会社『日本石油史』p.52-53

石坂が製造した石油の量は決して充分ではなく、かつ品質も外国油よりかなり劣っていたのだが、国産石油が製造できたことにより輸入石油を二十八%(七円⇒五円/函)も値下げさせた効果は、当時のわが国の経済状況から考えて大きかったと思われる。

どんな事業でもすべてを外国からの輸入に頼ってしまっては、価格は相手の言い値を飲むしかなくなってしまう。どんな方法でも良い、自国で類似の代替物を、あるいはより効率の良い、便利なものを生産する努力を失ってしまっては、いつまでたっても海外の高いものを交わされることになるのだが、今のわが国の政府は、真逆のことを推進しているのではないかと考えるのは私ばかりではないだろう。

石坂周造という先覚者が苦しみながらも最初に石油生産に成功したことにより、わが国に大きな利益をもたらされたことを決して忘れるべきではない。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント