急激な洋装の普及

江戸時代の日本人は、髪を結い和服を着て下駄や草履を履くのが当たり前であったのだが、それが急激に洋装に変化していったのが明治の初期のことである。

和装のままでも生活に支障があわけではなかったと思うのだが、周囲の人々の洋装化が進んでいくと、誰しも洋服や革靴が欲しくなるのは仕方がないだろう。しかしながら服装の組み合わせというものは、和洋折衷では決して見栄えの良いものではない。

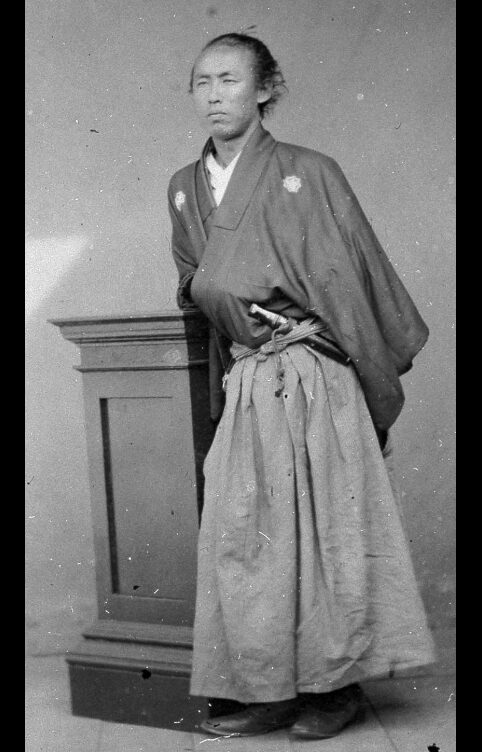

上の画像は坂本龍馬だが、よく見ると靴を履いている。見慣れていないからそう感じるのかもしれないが、和服に革靴は似合わないように思う。

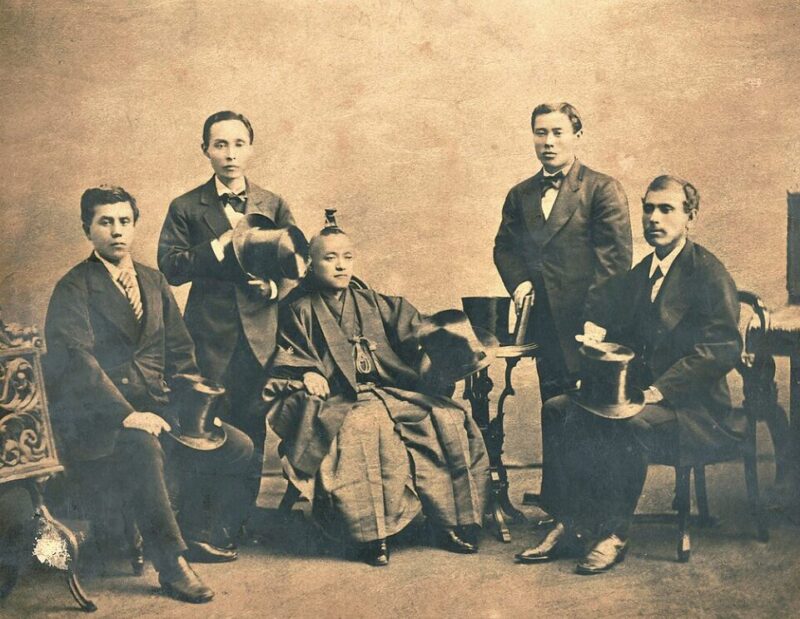

上の画像は明治四年の岩倉使節団で、中央の岩倉具視も和服で靴を履いているのだが、和服にはやはり下駄や草履がよく似合うと思う。

逆に、洋服を着て下駄・草履を履くのも似合ず、ちょんまげをして背広を着るのもおかしいと誰でも思うのではないか。

滑稽な和洋折衷のスタイル

過渡期に於いては服装の一部が和洋折衷となることは仕方がなかったと思うのだが、組み合わせによっては全く似合わずに滑稽に見えるのは明治の人々にとっても同様であったようである。

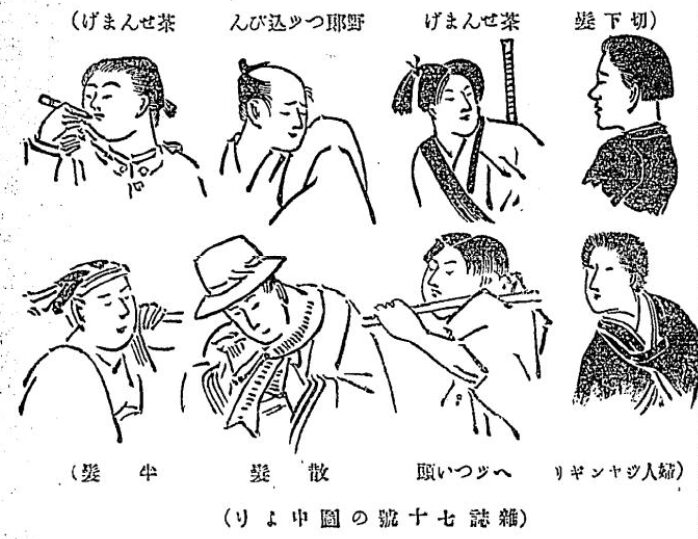

前回記事で紹介させていただいた石井研堂著『明治事物起原』に、文明開化時期のおかしな男女のスタイルが明治五年(1872年)の雑誌の記事になったことが紹介されているので引用したい。

明治五六年頃は、和洋両様の混戦時代なりき。五年冬版〔雑誌〕七十号に掲げる、府下当時の異風変態と題する記事によれば、

切下髪にて洋服足駄を着る者、散髪にて直垂帯刀洋沓を穿つ者、剃髪にて洋服する者、ヘッつい頭にてバッチ洋沓を穿つ者、長髷にて月代を舒し仕合道具を持つ者、野郎つき込鬢にて股脚を露わす者、散髪にて書生羽織を着る者、半パッにてかごを舁く者、ジャンギリ髪にて鳶服を着、蝙蝠傘を持つ女、着袴乗馬の女、茶せんまげにて洋服の女、着袴洋書を脇ばさむ少女等を出せり。また六年三月版同誌に、府下当節見聞の儘として記す所によれば、

府下四民を合して、七分半髪三分斬髪、商人職人の斬髪日に多し、途中なお半髪割羽織帯刀着袴の者あり。夫人の斬髪大に減ず。

とあり。随分混雑の時代というべきなり。

石井研堂著『明治事物起原』明治41年刊 p.13~14

一部意味不明なものがあるが、「異風変態」と題された記事なので、明治の人々にとってもおかしいと思われた出で立ちで街を歩く人が存在したようである。

上から下まで洋装なり和装で統一すれば何の問題もないのだが、当時において洋服や靴は庶民にとって高価なものであり、上から下まで総て洋装で揃えることの出費は結構厳しかったと思われる。そのため、勤労者の身なりが洋風で落ち着くようになるまでには結構な年月が必要であった。

上の画像は幕末期に記者として来日し、当時の日本のさまざまな様子や事件、風俗などを描き残した英国人画家チャールス・ワーグマンの作品だが、洋服を買う前にまず靴から調える人が多かったのではなかったか。

『明治事物起原』には、公務員や職工や学生の少なからずが和洋折衷の服装をしていたという明治五年の記事が紹介されている。

方今(五年五月)外国人警衛の別手組なる者の形容いぶかしきこと甚だ多し。頭は因循姑息の大髷にして、元亀天正以来伝家の陣笠を戴き、古びたる義経袴並びに燕尾服のいかつめらしきを着し、馬具は日本古代の器にて重藤の鞭を揮い、垢じみたる手綱をかいとり、洋人の跡に付き乗行きしは、実に気の毒なるさまなり。〔雑誌四十五号〕

現今尚、洋服を着け、足駄をはき、蛇の目傘をさせる学生職工小役人少なからず、女学校生徒の、つつ袖に袴を着けたるは常の風俗なり。和洋大に混淆し、後始めて帰着する所あるべきなり。

同上書 p.71~72

このような新旧ファッションの混乱の問題は、わが国だけに限らず、洋服を着る習慣がなかった国が洋風化を受け入れた場合には、その過渡期に於いて同様なことが起きたものと考えられる。

散髪屋の始まり

かつて日本男児にとって丁髷はかけがえのないものであったと思うのだが、外国人にとっては非常に滑稽なものとして目に映ったようである。同上書に、幕臣であった澤太郎左衛門が幕末期にオランダ留学した時の体験談が紹介されている。

文久二年九月、開陽丸の注文と留学のために、榎本釜次郎、澤太郎左衛門、内田恒次郎等、オランダ国に渡る。当時、頭様も野郎あたまなりしかば、元結びん付油などを、沢山持ち参りき。初め、留学中といえども、決して風俗を変ずべからずと、幕府の約束ありしかば、衣服髪容を変えざりしが、市上に出ずる毎に、見物人に冷罵嘲笑せらるるに困り、衣服だけは洋服を着くることにせしも、何時召還に逢うや知れざれば、斬髪のみは断行しがたく、纔に、帽子にて結髪を掩い隠し居たりき。…ある時の如き、芝居に入りしに、見物皆脱帽なれば、思わず脱帽せるに、見物一同、其まげを見てドッと騒ぎ立ちしかば、居たまらずして、狐鼠々々芝居より出でしこともありきという。(旧幕府、澤氏演説摘要)

同上書 p.5~6

澤太郎左衛門らの場合は、徳川幕府からの約束があったために丁髷を切らなかったのだが、明治元年に英国留学から帰国した中村敬輔、林菫、箕作奎吾、箕作大六らは、英国で断髪して帰って来たという。同上書によると「…帰朝するや、皆断髪頭なりしかば、浪士等の嫉視を怖れ、横浜より江戸に入るに、つけまげにてごまかし、僅かに入京したりという」(同上書p.6)とある。 外国では丁髷を切った方が心の平安を保てると考えたのだろうが、我が国に帰ると逆に丁髷がないことで騒がれてしまうことになる。中村敬輔らはそのことを怖れて、帰国後は付け髷をしてごまかそうとしたというのはおもしろい話ではあるが、当の本人らは真剣に悩み抜いての決断であったに違いない。

明治三四年頃まで東京小伝馬町の牢獄では囚人の頭を五分刈りにしていたので、東京の人々は五分刈りを嫌ったが、洋学者は斬髪を好み、横浜で外人に接する商人らは洋風であることを望んだという。同上書に、明治初期に散髪店が生まれた頃の状況を解説した明治三十一年八月の時事新報の記事が紹介されている。

異国船の、横浜の港に入り来たれば、わが髪結師、一挺の剃刀を携えて船中に出入りし、乗組み人の顔を剃りて意外の儲けに有りつきしは、散髪流行前のことなりし。中にも、横浜の髪結小倉虎吉、原徳之助、松本貞吉、竹原五郎吉なんど、いつか日本にも散髪の流行すべきを思い、今の中に剪刀の使い方を覚えんと、頻りに異国船に出入りして、西洋理髪師の手前を見習い、やや得る所ありし。

然るに、追々チョン髷に暇を出す人々を生じ来りたれば、時機至れりと、小倉虎吉率先して明治一、二年のころ、今の百四十八番館、即ち俗称支那屋敷に散髪店を開き、神奈川県庁に出願して、理髪営業鑑札四十八枚を受け、松本竹原らと腕を揃えて専ら西洋風の散髪を始めたり。これ横浜に於ける、日本人散髪営業者の元祖なり。

同上書 p.7~8

散髪業の開店ラッシュ

小倉虎吉が横浜で散髪店を開業した当初は、客は外国人ばかりで、料金は月極め一人前銀十五枚と結構な収入が得られたというが、その後参入障壁の低い散髪業者はどんどん増加していき、競争激化により価格も低廉化していくことになる。

また東京における最初の散髪屋は、横浜で成功した理容師を招聘して開いたという。

東京日本橋海運橋際に、加藤虎吉といえる髪結師ありたりき。川岸に造りかけしたる床にて、宛も二階のようになり居たれば、人皆二階床と呼びりき。この床主虎吉は、頗る発明の男にて、明治四五年の頃、魁けて横浜より前記竹原五郎吉を聘し、髪結の傍ら散髪を開業したり。これぞ、東京にて散髪店を開けし嚆矢にして、間もなく、前記の原徳次郎も東京に来たりて開業し、次いで銀座四丁目に原徳之助、平野孝次郎兄弟、築地に徳次郎床、日本橋本町に川名浪吉、麹町平川町に鈴木鐵次郎等の散髪床あるに至れり。

その後市内の散髪者、日を追いて殖えたれば、各町の髪結は先を競いて散髪床を開業せんとは思うものの不案内にて手を下しがたければ、各店の親方はまず二階床に赴きて、五郎吉の理髪の工合を篤と実見し、家に帰りてわが子あるいは親戚の者の頭を刈りて実験し、のち漸く散髪の客を迎える程なりしかば、二階床の繁昌はいうまでもなく、五郎吉の名は流々としてこの社会に轟き渡れり。当時の散髪料は二十五銭なりしも、中には、その上に元服の祝儀として一円二円を投げ出す者多く、二階床の収入は驚くべきほどなりしとぞ。

同上書 p.8~9

その後散髪床がどんどん増えて行き、東京に関して言うと、散髪姿の人の割合は明治八年頃は2.5%、十年頃は6%、十四年頃は8%、十六年頃は9%で、ほぼ全員が散髪しているような状態になったのは明治二十一、二年頃だという。当然ながら髪結屋は商売あがったりになるのでどんどん散髪屋に転業していったのだが、商売を始めたばかりの頃は、慣れない仕事でいろんなトラブルがおこったようである。同上書に東京の事例が紹介されている。

市内の髪結が…始めて散髪を行いたりし頃、刈は刈りても、虎斑にて見られぬ様の頭をなし、更に櫛にてすきつつ、剃刀にて揃わぬ毛を剃り落とし、甚だしきは、剪刀を持つに不案内なれば、剃刀もて髪を截取、揃わぬ所は火にて焼き切るなどの奇談もありしとなり。…中略…

老理髪師某という、府下斬髪店開業の元祖は、日本橋区鎧橋際に開きし某店なり。第二は、今の常盤橋外の庄司の隣の地に開きし、川名というものなりし。鎧橋のほうはその後、客人の耳を剪みしために、閉店したりきと。

同上書 p.10~11

当時はバリカンは存在せず、ハサミと剃刀を使って髪を綺麗に刈ることは容易ではなかったはずだ。素人がやれば虎刈り状態になるのが落ちだが、髪結屋から転業したばかりの理容師ならその程度の失敗話はあちこちであったと思われる。

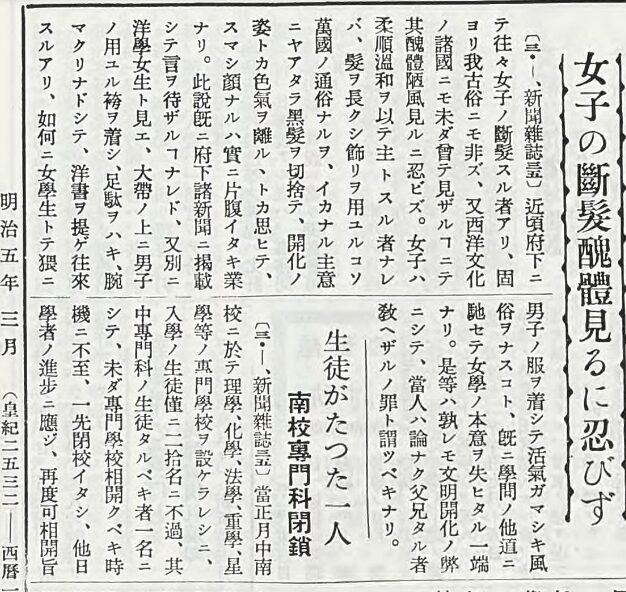

禁じられた女子の断髪

『明治事物起原』に、明治四年五月版の『雑誌』二号に掲載された髪型に関する記事が紹介されている。

近日の俗歌なりとて、

「半髪頭をたたいて見れば、因循姑息の音がする。」

「総髪頭をたたいて見れば、王政復古の音がする。」

「ジャンギリ頭をたたいて見れば、文明開化の音がする。」

の三首を挙げ、またこの頃の頭様なりとて、

半髪(原注、小びんのある者、小びんをつる者)、惣髪(同、まげを結ぶ者、まげ結ばず後ろにさけたる者)、ジャンギリ(同、いがぐりにて髪短き者、なでつけにて髪長きもの)、冠下、坊主。

の五種を挙げたるを見る。半髪は、月代をそりて結髪せる旧容、総髪は、月代をのばして結髪せるものなり。世情自ずから右の如く斬髪に趣き来たれるに、同年八月九日、斬髪脱刀皆適宜なるべき布告ありたれば、特に流行の度を促したる如く、〔年表〕の同十月の條に、世上に斬髪の者追々殖えるとあり。

同上書 p.12~13

布告が出たので散髪はしたものの、経済的な理由などから靴や洋服を買い揃えることの出来ない国民が相当数いて、明治五年、六年の頃は和洋両様の混戦時代となったようだ。髪型も着る服も履くものも和洋両様が可能とは言え、似合うか似合わないかは別問題である。また文明開化の流れの中で、女性も髪を斬る者が出てきたのだが、この点について当時の新聞論調を調べると、新聞雑誌三五号の見出しを見る限りでは女子の断髪はかなり批判的に書かれている。

近頃府下にて女子の断髪する者あり。固より我が古俗にも非ず、また西洋文化の諸国にも未だかつて見ざることにて醜態陋風見るに忍びず。女子は従順温和を以て主とする者なれば、髪を長くし飾りを用いるこそ万国の通俗なるを、いかなる主意にや、あたら黒髪を切り捨て、開化の姿とか色気を離れるとか思いてすまし顔なるは実に片腹いたき業なり。…

『新聞集成明治編年史 第一卷』林泉社 昭和11年刊 p.441

フェミニストが読めば激怒しそうな記事なのだが、当時の国民の考え方がいかなるものであったかがよくわかる記事でもある。政府による文明開化の推進とともにその反動が各地で起きていたようだ。

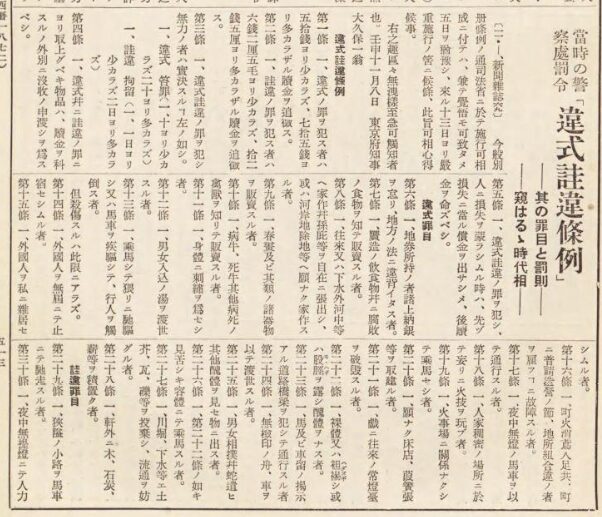

その後明治五年十一月に「違式詿違条例」が出されている。今でいう軽犯罪法のようなものだが、その第三十九条で女性の断髪が禁じられていることがわかる。この条例は「文明開化」の流れのなかで、あるいは居住外国人の影響でいろんなトラブルが各地で起こっていたことから定められたものと考えられる。

西洋人が居住したり、西洋の風俗や考え方が流入することはいいことばかりではなく、悪いことも実際に各地で起こっていたのでその規制が必要となったわけだが、この条例を読むと明治初期にどのような犯罪が増えたかについて概ね見当がつく。例えば、

「第七条 贋造の飲食物並に腐敗の食物を知りて販売する者」

「第十条 病牛死牛其他病死の禽獣を知りて販売する者」

「第十二条 男女入込の湯を渡世する者」

「第十三条 乗馬して猥りに馳駆し、または馬車を疾駆して、行人を触倒す者。但し殺傷するは此の限りに非ず。」

「第十八条 人家稠密の場所に於て妄りに火技を玩ぶ者」

「第二十二条 裸体または袒裼し、或いは股脛を露し醜態をなす者」

「第二十七条 川堀、下水等へ土芥、瓦、礫等を投棄し、流通を妨げる者」

今のわが政府の甘々の政策で外国人観光者や居住者が急速に増加しているのだが、何らかの歯止めをかけなければこのままではいずれ大きなトラブルが起こることは避けられないだろう。日本が好きで日本のルールを守ってくれる外国人なら歓迎するのだが、法律で禁止されていないことをやっても罪に問われることがないという考えの外国人が増えては、社会秩序が乱れ治安が悪化していくばかりである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント