神社合祀の地域格差は知事次第

前回の記事で明治政府の神社合祀政策で、明治末期に全国の神社の3分の1以上が無くなり、かつての鎮守の森が破壊されたことを書いたが、このような史実を通史などで読んだことがなかったので、まず『国立国会図書館デジタルコレクション』で当時の統計データを探してみた。

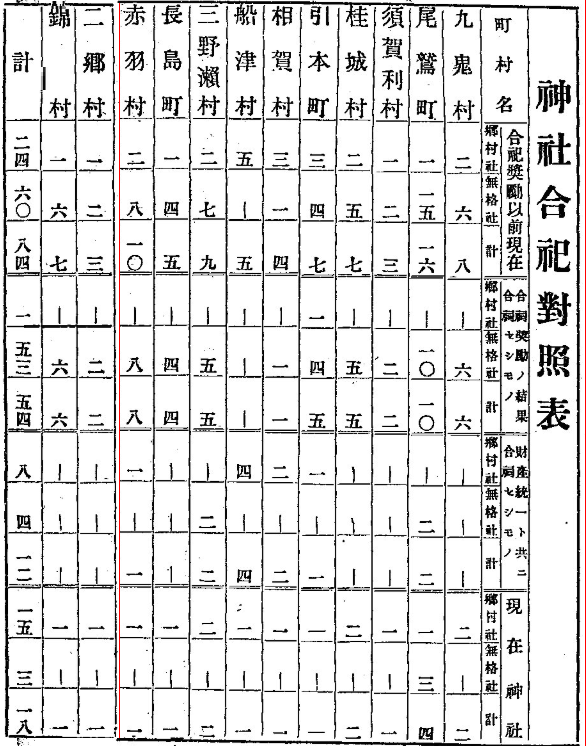

明治四十四年刊の『公有林野整理経営』という本を開くと、p.133に三重県の「神社合祀対照表」が出ている。

このデータによると、三重県で公有林を保有する地域で、合祀奨励以前は84社であった神社が18社に激減していることがわかる。数でいうと8割近い神社がなくなっている。

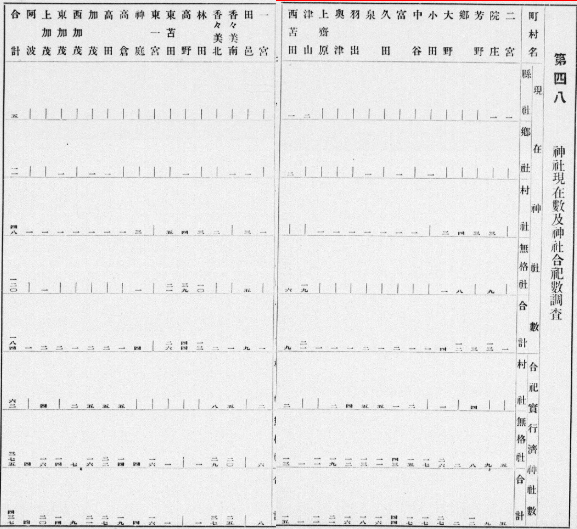

上の画像は大正五年刊の『岡山県苫田郡統計書』に出ている「神社現在数及び神社合祀数調査」だが、合祀実行済み神社数が437社で現在の神社は184社とある。合祀前は621社あったことになり、ここでも7割近い神社が無くなっていることがわかる。苫田郡というのは岡山県の東北部で現在の津山市や鏡野町を中心とする地域である。

和歌山県の神社合祀を止めさせようと動いた南方熊楠が、明治四十四年八月の松村任三に宛てた手紙の中に、同年六月二十五日の『大阪毎日』の記事が引用されている。その記事によると

神社合祀の尤も励行されしは伊勢、熊野(日本で尤も神社の本尊たる所)で、乃ち

現存 滅却 現存の社数が合祀前に存在せし社数に対する割分

三重 942 5547 1/6.8+

和歌山 790 2923 1/4.7+ exactly

愛媛 2027 3349 1/2.6+

埼玉 2508 3869 1/2.1+

長野 3834 2997 1/1.2+

(南方熊楠顕彰会『南方二書』p.17)

この数字をもとに計算すると、明治四十三年の時点で三重県は神社合祀により全体の85.5%が滅却され、和歌山県は78.7%、愛媛県は62.3%、埼玉県は60.7%、長野県は43.9%の神社が破壊されていたことになる。

同書によると、神社合祀に熱心でなかった都道府県もいくつかあり、秋田県、青森県は昨年六月までに僅か四社を滅却しただけで、北海道も全道で十四社が減少しただけだという。

このように地域によって随分格差があるのだが、近畿では京都府の合祀した神社が1割程度と少なかったようだ。

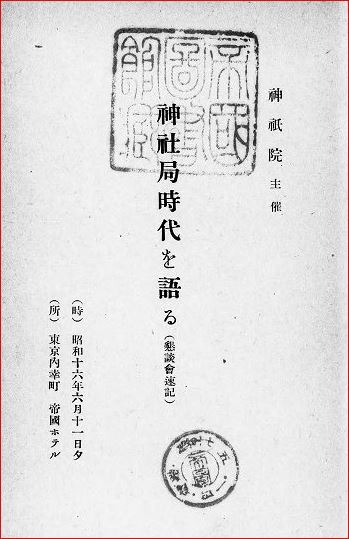

昭和十七年刊の『神社局時代を語る : 懇談会速記』という書物には、当時文化財保護行政に携わっていた荻野仲三郎の発言が出ており、京都で神社合祀が少なかった理由がこう記されている。

(神社合併は)三重県、大阪府、和歌山県が最も激しいので、大阪では盛んにやりましたのに京都ではほとんどやらない。その時の知事が大森鍾一さんであった。大森さんと平生から御別懇にして戴いていたものでありますから、御目に掛かった時に、大森さんは老巧の行政家と思いました。『君、京都で手の著けられる社はどこか。京都の神社はどの神社を調べても由緒の深いものでうっかり手がつけられぬ。で私どもの所は全国皆やってしまったら私の所もやる。それまで待っている』と仰ったので、さすがにえらいことを仰しゃったものだと斯う思いました。その内議会でも喧しくなって途中から御止めになった。全然御止めになった訳ではありませぬが変わって来ました。

(『神社局時代を語る : 懇談会速記』p.110-111)

都道府県の神社破壊が多いか少ないかは、知事の姿勢次第ということになるのだろう。

当時の知事は選挙で選ばれていたのではなく、内務大臣から任命されて管轄する府県内で国の一般行政を担当していたにすぎない。そのため知事の立場では内務省が推進しようとした施策を止めることは難しく、むしろこの施策に群がる業者と結託して積極的に取り組もうとする都道府県が少なくなかったのである。

合祀の対象とならない神社の要件が無視された和歌山県

知の巨人と言われる南方熊楠は神社合祀問題を早くから問題視し、地元和歌山の『牟婁新報』や『大阪毎日新聞』、『大阪朝日新聞』、『東京朝日新聞』などに反対意見の原稿を送り、また中央の学者に応援を求める働きかけを行っていた。

明治四十五年に雑誌『日本及日本人』に四月十五日以降四回にわたり連載された論文「神社合併反対意見」が昭和十八年刊の『学界偉人南方熊楠』に掲載されている。これも『国立国会図書館デジタルコレクション』で読むことが出来る。

この論文の冒頭に、合祀令において神社合祀の対象とならない神社の要件がこう述べられている。

最初、明治三十九年末、原内相が出せし合祀令は、一町村に一社を標準とせり。但し地勢と祭祀理由に於て、特殊の事情あるものと、特別の由緒有るものにして、維持確実なるものは合祀に及ばずとし、その特別の由緒とは次の五項なり。

一、延喜式および六国史所載の社と創立年代のこれに準ずべきもの。

二、勅祭社、準勅祭社。

三、皇室の崇敬を有せし社(行幸、行啓、奉幣、祈願、社殿造営、神封、神領、神宝等の寄進ありし類)。

四、武門、武将、国造、国司、藩主、領主の崇敬ありし社(奉幣、祈願、社殿造営等上に同じ)。

五、祭神、当該地方に功績縁故有りし社。

扨(さて)、神社には必ず神職を置き、村社は年に百二十円以上、無格社は六十円以上の報酬を出さしむ。ただし兼務者に対しては、村社は六十円、無格社は三十円まで減じ得。又神社には基本財産積立法を設け、村社五百円以上、無格社二百円以上の現金、またこれに相当する財産を現有蓄積せしむとあり。つまり神職もなく、財産、社地も定まらざる廃社同前のもの、また運命不定の淫祠の類を除き、その他在来の神社を確立せしめんと力(つと)めたる也。

(中山太郎 著『学界偉人南方熊楠』p.149-150)

このように合祀令は、由緒のある神社は対象からはずれることが明記されていたのだが、神社の収入や財産について条件が付されており、合祀するか否かの判断は郡村長に任されていたという。

然るにこの合祀金の末項に、村社は一年百二十円以上、無格社六十円以上の常収有る方法を立てて、祭典を全うし、崇敬の実を挙げしむとあり。祭典は従来氏子人民好んでこれを全うし、崇敬も大臣が一片の訓令を待たずとも、朝夕誠意を尽くし居れり。新定の常収有る方法に至ては、幾年内に之を立つべしという明文なく、加うるに合祀の処置は、一に之を府県知事に任せ、知事また之を、功績の書上(かきあげ)にのみを汲々たる郡村長に一任せしなり。地方の官公吏は、なるべく速急に成績を挙げんとて氏子共に勧めしも、金銭は容易に集まらず。よって一町村一社の制を励行して、地勢民情を問わず、なるたけ神社を多く潰すを自治の美挙となし、社格の高下に関せず、最初五百円積まば千円、次に二千円、三千円、と糶(ね)上げ、和歌山県は五千円、大阪府は六千円迄基本財産を増加して、早速に積み立つるよう人民に迫り、能わざる諸社は、強いて合祀請願書に調印せしむ。

(同書 p.150-151)

つまり、郡村長は一町村一社の原則を優先して、基本財産を積むことを氏子に求めたのだが、法に定められていた村社五百円以上、無格社二百円以上の現金を積めば済む話を和歌山県では何度も値上げを繰り返し、五千円まで引き上げたという。この金が積み立てられない神社は強引に合祀させたというのである。この数字が大阪府では六千円にもなり、現在価値からすれば一億数千万円になるかと思う。

一町村一社が優先され、どんなに大きな村も一つしか残ることを許されなかったために、由緒のある神社の多くが破壊され、「熊野九十九王子社、乃ち諸帝王が一歩三礼し玉える熊野沿道の諸古社は、三、四を除き悉く滅却、神林は公売にさる。」(『南方二書』p.18)とある。

今は「世界遺産」に登録されている「熊野古道」で最もよく利用された「中辺路」に関して言うと、合祀滅却されずに済んだのは滝尻王子と八上王子の2社だけであったようなのだ。

このように和歌山県では、由緒ある神社を合祀の例外とするルールは守られずに多くの文化財が破壊され、樹齢数百年の御神木等が大量に伐採されてしまったのである。

和歌山県の神社破壊の実情

南方熊楠は松村任三に宛てた手紙の中で、和歌山県の神社破壊の実情についてこう記している。

日置川(ひきがわ)筋の神社合祀は実に甚しく、三十社四十社を一社にあつめ、悉(ことごと)く其神林を伐りたる所多く、又今も盛んに伐り尽し居り。人民小児の名付け等に神社へ詣るに、往復五里、甚しきは十里を歩まねばならず、染物屋(祭りの幟)、果物屋、菓子小売等、細民神社に頼て生を営みしもの、みな業を失い、加るにもと官公吏たりし人、他県より大商巨富を誘い来り、訴訟して打ち勝ち、到る所山林を濫伐し、規則を顧みず、径三、四寸の木をすら伐りて残さず。多数無頼の人足、村落に充満し、喧嘩、爭闘、野中村でのみ去年中に人の妻娘失踪せし者八人あり。扨木乱伐し終わり、其人々去るあとは、戦争後の如く、村に木もなく、神森もなく、何んにもなく、只々荒れ果てるのみにこれ有り。紀州到る処ろ、山林という山林多くは此伝にて荒らされ居り候。素より跡へ木を植え付ける備えもなければ、跡地にススキ、チガヤ等を生ずるのみ。土石崩壊、年々風災洪水の害到らざるなく、実に多事多患の地と相成り申し居り候。この他、地方官公吏自分の位置を継続せんとて、入りもせぬ工事を起こし、村民を苦しめ、入らぬ所にトンネルを通じ、車道を作ること止まず。さて其工事成る頃は、已に他にそれよりよき工事出来上る為め、折角の骨折りも徒労となり、徒らに植物の絶滅、岩土の崩壊を見るのみ。慨歎の至りに御座候。

(『南方二書』p.16)

しかし、なぜ和歌山でこんなに多くの神社の鎮守の森であった場所が失われてしまうことになったのか。前回の記事では東京帝国大学農科大学教授の白井光太郎が、合祀推進者は私腹を肥やしていたとを書いていることを紹介したが、南方熊楠も同様のことを記している。

郡長などいうもの、何とかして之を富豪に払い下げ、コンミションを得て安楽に退職せんと、民を苦しめ、入りもせぬ道路開鑿をつとめること大はやりなり。村民之を知らず、道さえ開かば村民にくれることと思い、九死に成りて道を開く。その後郡長忽ち辞職して大富豪を他府県より伴い来たり。色々と訴訟して其の山を他県人に渡し、濫伐せしめ、村民は他県より入り来たる人足工夫に妻を犯され、淳朴の俗忽ち羅刹に変じて、土地衰微し、大水荐(しき)りに至るなり。

(同上書 p.39)

有田郡などは多くの神社を潰し、神林を伐りて金の行方知れぬところ多く、客年三月十五日の『紀南新聞』(日高郡御坊町発行)に、いつそ神林、神社の合祀の取調べを比較的確実なる警察に一任すべしの議を出せり。同郡には三千円斗(ばか)りの神樹伐採の上り高の行衛知れぬ所さえあるなり。

(同書 p.39)

嘆かわしいのは、本来ならば神社とその神域を護るべき立場でありながら、合祀後に自分の俸給が増加することで、喜んで神社合祀に協力した神主が結構いたようなのだ

官公吏はただただ神社を一つも多く潰し、自治制のよく行わるる徴候と自慢し、神がなるべく旧址へ復(もど)らぬ様と、色々尽力して樹を伐らせ、其金は伐木賃を差し引けばどうなったか分らぬなり。件の龍神山を合祀して俸給増せし神主は、従来牛肉食いしことなきを、これで牛肉を食い得るとて大悦びの由。

こんな例は五十ばかり集めあり(東西牟婁郡乃ち小生の抗議の強く及びし所のみで)。小生聞見の及ばぬ他郡は一層多しと知られたし。(同書 p.42)

(同書 p.42)

自分にとって良ければそれで良いという判断をする人物が何時の時代にも存在するのだが、官吏や神主たちが、この地域に住む先祖たちが何世代にもわたってこの神社を護ってきた歴史に思いをはせて神社合祀に抵抗していれば、もっと多くの文化財を残せたのではないか。

古い神社と鎮守の森が古いままに各地に残っていれば、和歌山を訪ねる観光客はもっと多いに違いないと思うのだが、非常に残念なことである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

コメント