1.神社合祀の都道府県別一覧

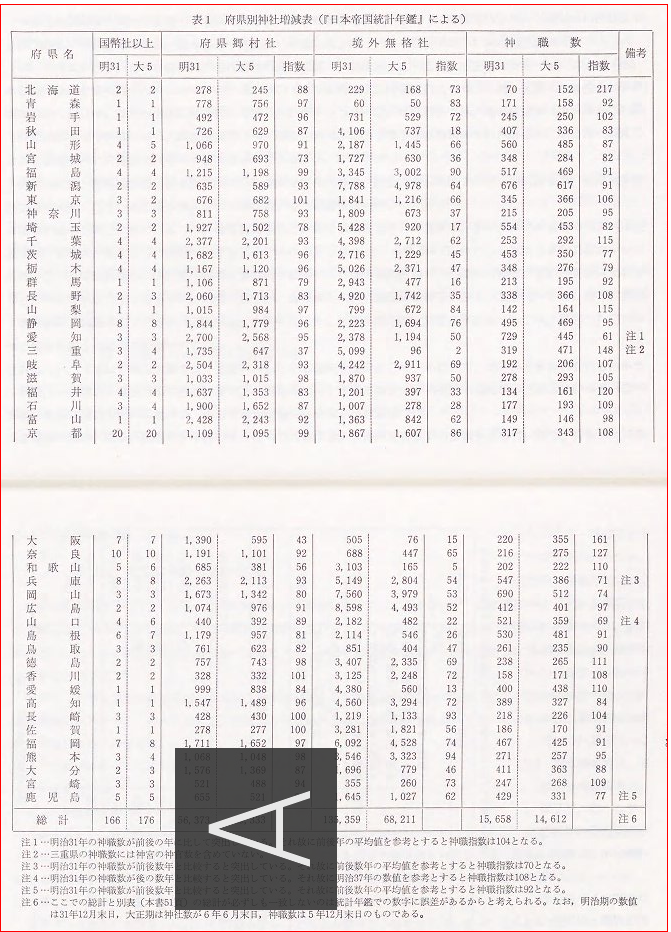

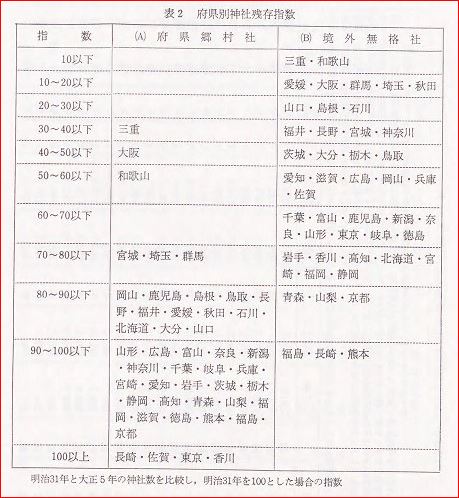

明治政府が推進した神社合祀で、全国で多くの神社が破壊されていることを書いてきた。どれぐらいの神社が各都道府県で破壊されたのか、統計資料がないか探していたのだが、櫻井治夫著『神社復祀の研究』(平成七年刊)のp.20-21に、『日本帝国統計年鑑』をもとに制作された全国都道府県別の神社数、神職数の増減表が見つかった。

例えば、「境外無格社」という数字に注目すると、明治三十一年から大正五年の間に全国平均ではおおよそ半分が消滅したのだが、三重県と和歌山県の減少幅が際立っている。明治三十一年には三重県で5099社、和歌山県で3103社あった境外無格社が、大正五年にはそれぞれ96社、165社となっているのだが、三重県では98%、和歌山県では95%の境外無格社が消滅してしまったことになる。

次に「府県郷村社」という数字を見ると、三重県、大阪府、和歌山県ではいずれも半分以下に減少しているのだが、この三府県を除く全国平均では、消滅したのは9%に過ぎないのである。ひどい破壊が行われたのは近畿地方の府県ばかりなのだが、近畿の他の府県ではそれほどひどい破壊は行われていないのである。

櫻井氏の前掲書に府県別神社残存指数をまとめた表(同上書 p.22)があるが、この表によると、近畿地区の上記三府県に次いで愛媛県、群馬県、埼玉県、秋田県の神社の多くが失われたことになる。神社合祀の取り組み姿勢は地域により様々であり、修験道の盛んな地域を特別に狙い撃ちしたというわけでもないことがわかる。

2. なぜ明治政府は神社合祀を推進したのか

私の別のブログで、日露戦争の戦費が18億円もかかったことを書いた。開戦した明治三十七年(1904年)のわが国の歳入規模は約3.3億円であったのだが、わが国は膨大な戦費支払と戦後の復興の為に13億円もの資金を外債発行で調達している。

日本海海戦で勝利したタイミングで、アメリカに講和のあっせんを依頼したが、ロシアはまだ負けたわけではないとの姿勢を崩さず、戦争賠償金の支払いには応じなかった。また、ポーツマス講和条約により、わが国は満州南部の鉄道や領地の租借権、樺太の北緯50度以南の領土、大韓民国に対する排他的指導権などを獲得したのだが、それらの維持管理などのためにさらに新たな経費を必要としたのである。その上に、公債の利払いと償還のための資金捻出もしなければならなかったのだが、これ以上の公債発行は銀行も応じることは難しかった。

戦争中に二度にわたり非常時として地租や所得税などの特別増税が行われ、相続税や塩の専売などが新設されて2億円以上歳入を増やしたのだが、その特別課税をその後も同水準で継続したとしても歳入不足が明らかであった。

昭和九年に出版された『膨張財政の建設的役割』という本に、日露戦争後の増税について解説がある。

「戦時の非常時特別税は、こうした事情の下に、非常時の解消と共に廃止されることなく、戦後経営の為膨張した前記経費の支弁に充てられなければならなかった。

かてて(明治)四十一年には酒造税、ビール税及び消費税の増税、たばこの三割値上げ等間接税の増徴となり、つづいて四十二年には所得税の改正が行われ、公債の利子は免除された。明けて四十三年には地租、営業税の大仕掛けの改正があり、非常時特別法に依る織物への課税に代わって新しく織物消費税が設けられ、さらに大正二年には所得税の根本的改正が行われるに至ったのである。そして、これらの改正または整理なるものは、もちろん、戦時の非常時特別税をまずそのまま永久化し、経常化することとなったのである。」(昭和九年『膨張財政の建設的役割』p.132-133)

神社合祀はこのような時期に強行されたのだが、明治政府は神社合祀を推進することで歳入増加につなげようとしたのではなかったか。

明治三十九年(1906)に第一次西園寺内閣は「神社寺院仏堂合併跡地ノ譲与ニ関スル件」という勅令を出している。条文は2行程度の極めて短いものである。

「神社寺院仏堂ノ合併ニ由リ不用ニ帰シタル境内官有地ハ官有財産管理上必要ノモノヲ除クノ外内務大臣ニ於テ之ヲ其ノ合併シタル神社寺院仏堂ニ譲与スルコトヲ得」

この勅令には「神社合祀」を推進せよとは一言も記されていないのだが、明治四十一年(1908年)に成立した第二次桂内閣の時に内務大臣であった平田東助は、この勅令を利用して神社合祀を強引に推進している。政府が神社合祀を推進すれば当然に「合併ニ由リ不用ニ帰シタル境内」が生じることとなり内務大臣がその処分権を持つことになり、旧境内地や社叢の樹木が売れれば政府の収入となる。内務省は神社合祀の推進を地方に委任したが、知事の任免権を握っていたので、地方によっては一生懸命取り組もうとすることになる。そのために多くの神社が破壊されてしまったのだが、三重県、和歌山県ほか一部の地域でかなり激しく破壊されたことについては、日露戦争以降の明治政府の財政事情を考慮しないと理解は困難である。

3. 神社合祀に反対した南方熊楠

南方熊楠(みなかたくまぐす:1867~1941)は和歌山城下に生まれ、東京での学生生活の後に渡米したのち、英国に渡って大英博物館で研究を進めて科学雑誌『ネイチャー』等に多くの論文を発表し、明治三十三年(1900年)に帰国後は、那智勝浦などで植物・粘菌類の調査に没頭したあと旧知のいる和歌山県田辺町(現・田辺市)に居住し、明治三十九年(1906)に田辺の闘鶏神社宮司田村宗造の四女松枝と結婚している。

しかしながら熊楠が結婚したその年に、『神社寺院仏堂合併跡地ノ譲与ニ関スル件』が出され、明治四十一年(1908年)に平田東助が内務大臣となってから、神社合祀が本格的に始まった。

熊楠は昭和十六年(1941年)に七十六歳で没するまで田辺で生涯を過ごした人物だが、神社合祀による破壊が和歌山県では特に激しく行われたことから、彼は明治四十二年(1909年)以降、神社合祀反対運動に大きく関わることとなるのである。

地元の『牟婁新報』に神社合祀反対の意見を発表し、さらに『大阪毎日新聞』、『大阪朝日新聞』などに反対意見の原稿を送っている。また明治四十三年(1910年)八月には田辺で神社合祀を推進する県の説明会に参加しようとして、酒にも酔っていて暴れたために「家宅侵入罪」で連行され、十八日間未決のまま監獄に入れられたこともあったという。

和歌山県や三重県のレベルで神社の破壊が進んだ府県が少なかったことから、熊楠の主張はなかなか理解されなかったのだが、その後熊楠は、東京大学教授で植物の権威であった松村任三ら、中央の学者にも応援を求める働きかけをするなどして、次第に和歌山県や三重県における神社合祀と破壊が異常なレベルで行われていることが広く知られることとなる。

明治四十五年(1912年)には和歌山県選出の衆議院議員中村啓次郎が本会議で合祀に関する反対質問を行い、貴族院でも徳川頼倫(よりみち)の努力があり、ようやく不合理な神社合祀は下火になっていったのである。

熊楠が神社合祀に反対した理由は、明治四十五年(1912年)に彼が『日本及日本人』に四回にわたり連載した「神社合併反対意見」に書かれている。中山太郎著『学界偉人南方熊楠』にその全文が出ている(p.149~195)。

ポイントをまとめると以下のとおりである。

①神社合祀で敬神思想を高めるというのは誤りで、敬神思想は逆に弱まる。

②神社合祀は人民の融和を妨げる。

③神社合祀は地方を衰微させる。

④神社合祀は庶民の慰安を奪い、人情を薄くし風俗を害する。

⑤神社合祀は愛郷心を損ねる。

⑥神社合祀は土地の治安と利益に大害あり。

⑦神社合祀は勝景史跡と古伝を湮滅する。

⑧神社合祀は天然風景と天然記念物を亡滅する。

4.和歌山県にある南方熊楠の故地を訪ねて

和歌山県の田辺市に南方熊楠顕彰館(田辺市湊1-655 ☏0739-22-0155)があり、熊楠邸の書庫にあった膨大な書物や日記、資料、論文などが収められ、主要なものが展示されている。

昭和四年(1929年)に昭和天皇が南紀に行幸された際に、熊楠が陛下にご進講を行ったのだが、その時熊楠はキャラメルのボール箱に田辺付近産の動植物の標本を入れて献上したという。陛下に献上品がある時は、桐の箱などに入れることが普通なのだが、昭和天皇は意に介されなかったと伝えられている。

顕彰館に隣接して、旧南方熊楠邸(登録有形文化財)がある。元は田辺藩士の邸であった広い宅地を分筆したもので、熊楠は大正五年(1916年)から昭和十六年(1941年)、享年75歳で亡くなるまでの25年間をここで過ごしたという。

敷地は約400坪あり庭は研究園そのもので、大きな楠や柿、みかんの木があり、顕花植物も数百種類あったという。熊楠の没後、長女の文枝さんが邸と文献、書簡、標本などを保全管理していたが、文枝さんの亡きあとは田辺市に寄贈されたという。

顕彰館から800mほどのところに闘鶏神社(田辺市湊1-655 ☏0739-22-0155)がある。

この神社はかつて新熊野十二所権現・新熊野鶏合権現と称していて、源平合戦の時、田辺別当の湛増が社地の鶏を紅白2色に分けて闘わせ、白の鶏が勝ったことから源氏に味方することを決め、熊野水軍を率いて壇ノ浦へ出陣したという話が伝わっている。このことから「闘鶏権現」や「新熊野雞合大権現」と呼ばれるようになったのだが、明治の神仏分離の際に鬪雞神社を正式な社名としたという。

前述したとおり南方熊楠はこの神社の宮司・田村宗造の娘と結婚したのだが、宗造も神社合祀政策に反対し、合祀を進めようとする神官とは対立したと伝えられる。宗造は熊楠とは距離を置いていたとの記録もあるようだが、結果として闘鶏神社の鎮守の森は守られたのである。

また田辺市には、高山寺(こうざんじ:田辺市稲成町392 ☏0739-22-0274)という寺がある。

この寺は聖徳太子の草創とも空海が中興したとも伝えられられており、『弘法さん』の名前で親しまれている由緒ある寺である。仁王門の金剛力士像は室町時代のもので、本堂前には文化十三年(1816年)建立の美しい多宝塔が建っている。

十八世紀の後半に円山応挙の高弟・長澤芦雪が紀南来訪の折にこの寺に滞在し、絵を描いたとの記録が残り、聖徳太子孝養立像(県文化)など多くの文化財を持ち、境内には縄文時代早期後半の高山寺式土器が出土することで有名な高山寺貝塚がある。

そして、裏の墓地に南方熊楠の墓がある。

田辺から白浜にある南方熊楠記念館(西牟婁郡白浜町3601-1 ☏0739-42-2872)に向かう。

記念館では熊楠の幼少期から生物学者、民俗学者としての記録や書簡、標本などが展示されている。

記念館の入口の近くに、昭和天皇の御製の歌碑がある。陛下が昭和三十七年に白浜町に行幸された際に、ホテルの屋上から田辺湾を展望されて歌われたという。

「雨にけふる神島を見て紀伊国の生みし南方熊楠を思ふ」

昭和天皇は生物学の権威としても名高いが、昭和四年にキャラメル箱に入った標本を献上した南方熊楠との出会いを懐かしく思い出されたのである。

神島(かしま)は田辺湾に浮かぶ小さな島だが、亜熱帯性常緑照葉樹林に覆われて多種多様な動植物が共生する環境にあった。しかし、神社合祀によりこの島にあった神島明神は合併されることが決まり、小学校の改築費捻出の為に神島の森林は伐採されて売却される話が進んでいたという。しかし、南方熊楠らの努力によりこの島は破壊から守られたのである。

昭和四年に昭和天皇が神島に上陸された時は熊楠が天皇陛下を出迎え、神島の植生や粘菌等の話をしたと伝えられている。その日の喜びをあらわした熊楠の歌碑が神島の昭和天皇上陸地点に建っているという。

「一枝もこころして吹け沖つ風 わが天皇(すめらぎ)のめでましし森そ」

神島は行幸の七年後、昭和十一年に国の天然記念物の指定を受け、古くから残されて来た自然が、末長く保全されることとなったのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

コメント