欧化主義的実利思想

文芸評論家の高須梅渓が大正九年に上梓した『明治大正五十三年史論』に、廃藩置県以降の政治について次のように記している。

廃藩置県後における政府の事業は、復古的、保守的よりも、むしろ革新的、進歩的の色彩を多量に帯びていた。祭政一致主義や、神祇官を儲け、官制を大化革新の昔に擬したのは、主として、反動的作用と一部の国粋的、尊皇的思想に胚胎したもので、その勢力、影響はむしろ一時的であった。これに反して、革新的、進歩的の事業は、大正の今日に至るまでも影響し、持続しているのである。

然らば、当時に於ける革新的、進歩的の仕事をした精神、思想は何であったかと言えば、主として近代欧米の文化的勢力に対抗するために、没反省的に発生した欧化主義的実利思想であった。当時の先覚者もしくは少壮気鋭の進歩主義は、わが国における固有の文化と特徴を自省するよりも、一意欧米の文化に心酔して、その思想、文物を輸入することをもって最善の急務としたのである。而して、それは何をおいても、実利という標準から離れることが出来なかった。

今日から見れば、其の皮相浅薄は、笑うべきものであるが、急激に欧米文化の圧力に対抗するに足るべき武力と富力とを得んと焦慮した。当時にあっては、欧米文化の断片を早呑み込みして、直ちに、革新に資するということが、極めて必要で、その皮相浅薄を顧る遑がなかったのである。ことに彼らが、新文化の輸入について、俗衆の無智と戦い、財政の窮乏と戦い、頑迷な保守主義者と戦って、一生懸命に、その新しい仕事を進めて至った熱心と努力とは、日本文化の進展を助長すべき一個の柱礎となったのである。

高須梅渓『明治大正五十三年史論』日本評論社 大正九年刊 p.99~101

とにかく早急に国力を高めようとして西欧技術や文化を盲目的に受け入れ、急激に洋風化が進められていったのだが、そのために各地でわが国の重要な文化財が失われる危機が訪れることとなる。

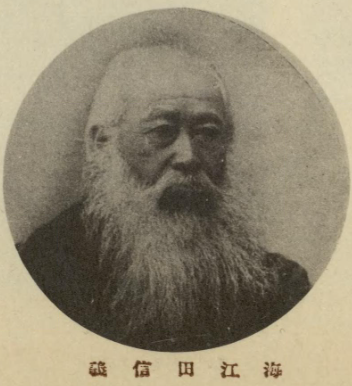

東大寺大仏を鋳潰して銅銭にしようと考えた奈良県知事

明治政府の『文明開化』の実態について、歴史学者・徳重浅吉は自著でこう述べている。

明治の初年は旧習一洗・欧米文物輸入の時代であって…在来のものはすべて旧弊陋習・古薬鑵と軽しめられて、欧風開明・舶来のものに限るように考えられ、それらが御一新の名によって嵐の如く旧物を破壊し尽くしたかの観さえあるのであるが、それこそは実に此の実利主義と表裏相即している精神に原因しているのであった。換言すれば旧弊陋習と断定せられる標準は、最も以て無用無益、実利なしという点にあったのである。

例えば明治三年のように、かつての勅願によって敬造せられ、千有瀚年間朝野の尊信を捧げられてきた奈良大仏を、県令海江田信義等が破却せんとしたのは、之を鋳潰して銅銭にせばやという計画であり、それ故にそれでは奈良三万の住民が将来永く衣食の途を失うと聞かされてすぐに思いとどまった。また明治三年東京府が上野の森を伐り不忍池を埋立てんとて丈量し計画を立てたが、それも茶と桑を植えて産物を増やそうとしたのであり、五年奈良嫩草山を開かんとしたのも同様であった。甚だしきは七年には宮城の外濠を埋め数万件の地面に桑・茶・椿を植うべしと論じたものもある。

徳重浅吉『日本文化史の研究』昭和13年刊 p.368

海江田信義は旧薩摩藩の出身だが、以前このブログで書いたように、薩摩藩は幕末期に藩内に千六十六存在していたすべての寺院を破壊し、梵鐘などは溶かして武器を造ったり天保通宝を密鋳していたのだが、このような史実は明治以降の長きにわたり封印されて来たと言って良い。海江田は明治三年八月から一年三ヶ月程奈良県知事を務め、彼が知事在任中に薩摩藩がやって来たのと同様に、東大寺の大仏を溶かして銅銭を造ろうと計画したのだが、反対にあったために思いとどまったとある。当時の東大寺大仏殿は屋根が歪んでおり、修理が必要な状態であったのだが、この文化財を残すのに大変な苦労があったのだ。

明治政府は西洋の学問を国民に広く学ばせようとし、そのために多くの学校を設立した。その土地や建設費の捻出のために、目をつけられたのが寺院であったという。

森本和男著『文化財の社会史』にはこう記されている。

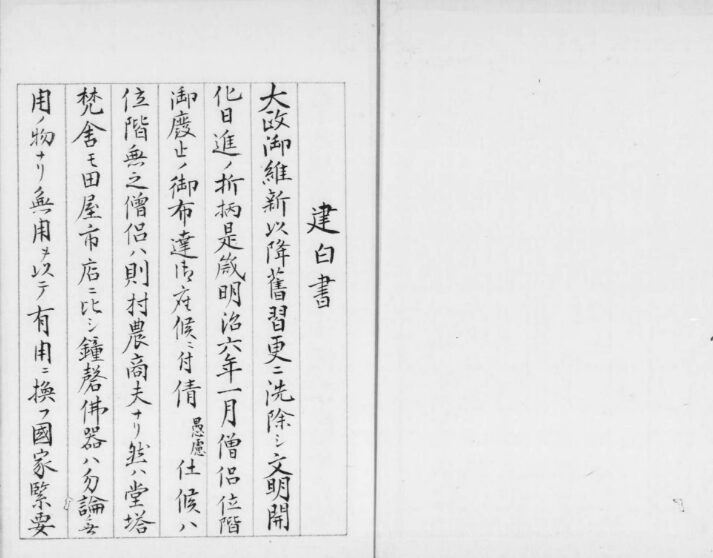

仏像や仏具を無用の長物と見なし、それを公共のために売却しようとする意見も出された。1873年(明治六年)に神奈川県横浜在住の土志田周作は、仏具を売って基金を作り、その利子を公共目的に出資すべきだという建白書を、集議院に提出した。彼は寺院の仏像、仏具を皇天(国家)の所有物と考えて、全国二十九万六千余ヶ所の寺院を三分の一に減らし、無用となった仏像、仏具を売却して、代金の利子でもって、道路堰堤の築造、あるいは飢饉凶年の時の救荒など、人々の危急の用に充てるように建言した。実際には、小学校の設立に際して、寺院を学校の施設にしたり、あるいは仏像、仏具を売却して、設立資金にすることがしばしば起きた。

1872年(明治五年)八月に学制が制定され、学区制がしかれるとともに就学が奨励された。全国を八大学区、一大学区を三十二中学区、一中学区を二百十小学区に分け、多数の学校が設立された。現実には、学校設立は地元負担となり、校地や建物、資金を地元で準備しなければならなかった。結局地元負担への反発もあって、七年には学制は廃止となり、新たに教育令が制定された。この地元負担となった小学校設立に関して、確固たる建物や予算のないままに強行されたので、寺院や仏像・仏具を無用の長物と見なして、学校設立に充当する動きが生じ、それが廃仏毀釈とも結びついた。

森本和男著『文化財の社会史』彩流社2010年刊 p.44

「国立公文書館デジタルアーカイブ」で土志田周作の建白書を読むことが出来るが、原文が漢文なので私の読解力ではアバウトな意味しか分からない。建白書には全国二十九万六千余ヶ所の寺院を三分の一にすべきと書かれているのだが、江戸時代の寺院数がどの程度あったかについては諸説がある。文春新書『仏教抹殺』には「江戸時代、寺院の数は人口三千万人に対し、九万ヶ寺もあった。それが廃仏毀釈によって、わずか数年間で四万五千ヶ寺にまで半減した。それが現在七万七千ヶ寺(人口一億三千万人)にまで戻している」(p.243)とある。この数字の根拠についても不明でどちらの数字が正しいのかは判断できないが、いずれにせよ明治維新期には人口からして多すぎる寺が存在し、政府や地方の要職には「寺は無用の長物」とし、その跡地や仏像などの金属を有効に活用すべきであると考える人が少なからずいたことについては確かなことである。この時期に廃仏毀釈で多くの文化財を失ったのは、このような考え方を持つ者が多数、国や地方の行政に携わっていたことが大きかったと考えている。

伝統文化を捨てて洋風化を推進化する政府に抵抗した人々

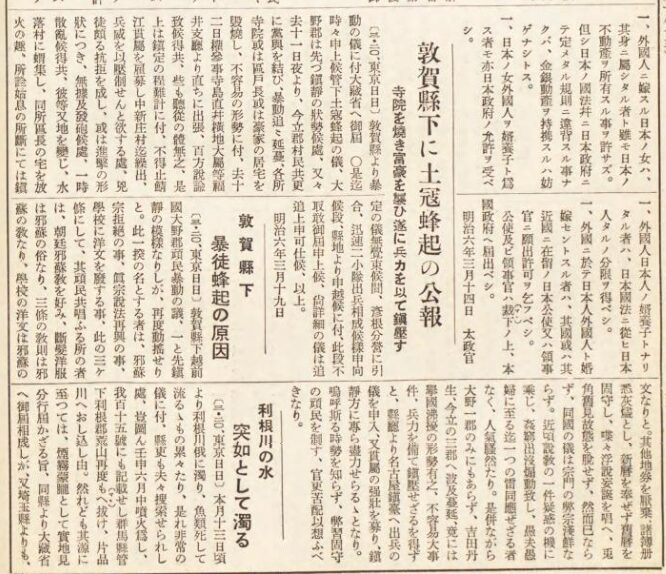

明治初期において政府は『文明開化』という耳触りの良い言葉を用い、わが国の風習や宗教や文化等の多くを否定して、西洋の制度や文化等をあらゆる分野で取り入れようとしたのだが、その反発は地方によってはかなり激しかったようである。『新聞集成明治編年史. 第二卷』に明治六年三月二十八日の東京日日新聞の記事が掲載されていて、それによると敦賀県(現在の福井県)で大規模な一揆が起こったことを報じている。いわゆる越前護法大一揆である。

この一揆は浄土真宗の信徒の多い地域で三万人近くが参加したもので、これだけ大規模なものとなった原因については、同上の東京日日新聞の記事で次のように解説されている。

この一揆の名とする者は、耶蘇宗拒絶の事、真宗説法再興の事、学校に洋文を廃する事、此の三ヶ条にして、其頑民共唱うる所の者は、朝廷耶蘇教を好み、断髪洋服は耶蘇の俗なり、三条の教則は耶蘇の教なり、学校の洋文は耶蘇の文なりと。其他地券を厭棄、諸簿冊悉灰燼とし、新暦を奉ぜず旧暦を固守し、喋々浮説妄誕を唱え、兎に角旧見古態を脱せず。…是併ながら、大野一郡のみにもあらず、吉田丹生、今立の三郡へ波及蔓延、竟には挙国沸擾の形成これあり、不容易大事件、兵力を備えて鎮圧せざるを得ず。…

『新聞集成明治編年史. 第二卷』p.22

少し補足すると、「三条の教則」とは、明治政府が定めた国民教化の教条で、

①敬神愛国の旨を体すべきこと、②天理人道を明らかにすべきこと、③皇上を奉戴し朝旨を遵守せしむべきこと、の三条を指している。

『耶蘇』とは「キリスト教」の意味で用いられることが多いのだが、ここでは明治政府が矢継ぎ早に出してきた欧化政策全般を指していると理解して良い。福井の人々は政府の神仏分離などの宗教施策も欧化政策の一環と捉え、信仰を中心とする伝統的生活を守るために立ち上がったのである。

この越前護法一揆については以前このブログで書いたので、参考にしていただければありがたい。またこの事件については福井県のHPに『福井県史』が公開されており、その第一章第一節第五項「越前真宗門徒の大決起」に詳細が書かれているので興味のある方は一読されることをお薦めしたい。

新聞では越前の一揆については否定的な内容になっているのだが、当時の政府が『文明開化』をスローガンとして推進していたことのなかには、旧来の伝統文化の破壊とも呼ぶべきものが少なからずあり、地域によっては庶民の抵抗が強かった。明治以降の歴史叙述は、薩摩藩や長州藩にとって都合の悪い史実の多くが封印されていることを知るべきである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント