技術進歩の激しい時代には、新技術をいち早く導入した者が、多くの人々の仕事を奪い取って失業させることになる。それはある程度やむを得ないものではあるのだが、その変化が激しすぎると各地で内乱が起こるなどして社会が不安定になりかねない。

教科書などには何も記されていないのだが、明治政府の相次ぐ革新的な施策に反発していたのは武士だけでなく、農民や一般市民も同様であった。そのことは、このブログで何度も紹介している『新聞集成明治編年史』の目次を見るだけで、各地でかなり大規模な反乱があったことがよくわかる。

『新聞集成明治編年史』は全巻が『国立国会図書館デジタルコレクション』で無料にて一般公開されており、まだ利用されていない方は、是非次の記事を参考にして確認していただくとありがたい。

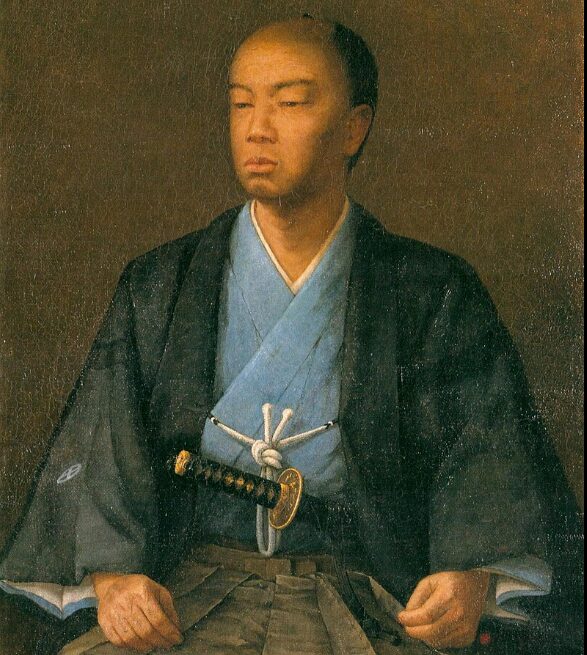

島津久光が明治政府に提出した「意見書」

教科書などでは、「文明開化」の時代がネガティブに描かれることは皆無に近いのだが、「文明開化」という名のもとに、わが国固有の伝統文化や古き慣習をことごとく「旧弊」という言葉で葬り去り、欧風のものに置き換えようとしたことに対して多くの国民が反発したことは知っておいた方が良い。

菊池寛は、明治政府主導による「この極端な欧化主義は、明治七八年頃と、十七八年頃の二度に亘って、猛烈な勢いで流行し、殊に後の十七八年のそれは鹿鳴館時代といわれて有名である」(昭和十九年刊『明治史話 : 事件と人物』p.143)と書いている。

このような欧化主義施策については、明治維新の中心的人物である木戸孝允や西郷隆盛も批判的であったが、幕末の薩摩藩の最高権力者であった島津久光も政府の明治政府の施策を公然と批判している。

同上書で菊池寛は、島津久光の「意見書」を次のように解説している。

明治五年六月、久光は一篇の意見書を奉って『今や洋説横行、将に国本を傾敗するに至らんとす』として礼服復旧、租税復旧、新法制のうち苛酷なるを除く、不急の土木を止む等々を列挙して、その是正を叫んでいる。

そして茲に注意すべきは、木戸孝允でも島津久光の意見でも、ただ風俗を正し、旧典を守るという、単なる政治の外観の批判をしているだけでなく、その根本ともいうべき、明治政府の経済政策、民政に対して政府当路者の反省を促していることである。

百姓が騒擾する、それは明治政府の租税政策が旧幕時代より厳格ではなかったか。旧武士階級が各地に於て不穏な動きを示す。それは廃藩後の彼らに、政府の暖かい同情と救済策が足りぬことから興っているのではないか。しかも、これら明治の落後者や不満をもつ者を放って置いて、政府は徒に不急の土木工事を起こし、新法律を乱発して『文明』の虚飾をかざるに汲々としている――『方今の御政体にては御国運日を追て御衰弱、終には洋夷の属国と成るべきの形勢』と久光は断じているのである。

しかも明治新政府の政策の下で、生活の危機を感じたのは、旧武士階級や農民ばかりではなかった。開国政策によって、外国資本主義の廉価品は潮のように侵入してきて、手工業者、商人階級の一部も、生活の脅威をひしひしと感ずるようになったのである。欧化主義と一心同体であった自由主義貿易論に対する反対が、当然起きなければならない。そして、こうした情勢の下に生まれたのが、経済上の国粋主義、保守主義であった。

菊池寛『明治史話 : 事件と人物』汎洋社 昭和19年刊 p.144~145

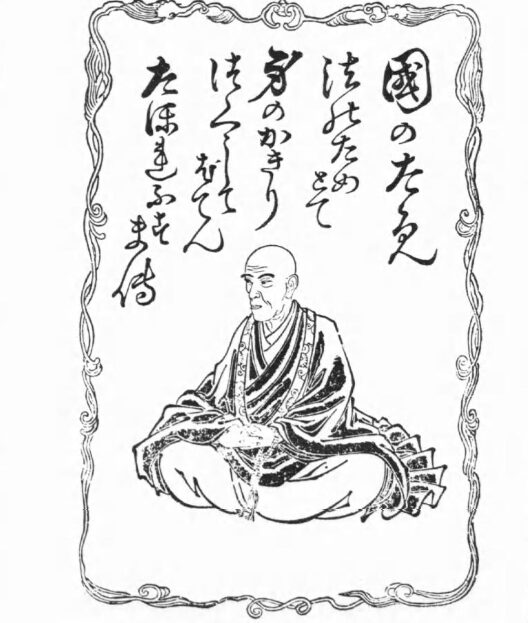

菊池寛はそう述べて、佐田介石という僧侶が保守的、排外的経済論を唱えたことを紹介している。

佐田介石の経済論

佐田介石はただ西洋文明を排斥しただけではなく、日本全国に結社を作って舶来品排斥、国産品愛用を実行しようとし、政府を弾劾して六十数回にわたり建白書を提出し、著書も九十九巻も残したという。

菊池寛の前掲書に佐田介石の経済観が解説されている。文中の「彼」は佐田介石のことである。

介石の経済観の根本思想は、その代表的な著書である「栽培経済論」の題名にあるように、栽培経済である。彼は、経済とは栽培であるというのだ。

「栽培とは、元来草木を栽えて、培を致すことを栽培と名付く。然るに今は経済を栽え付け、経済に培をかけて、経済を能く育てることを草木に喩えて、栽培経済と名づけたり」

経済とは自由放任のものではなく、これをうまく誘導し、育てあげるというのが、彼の持論であった。そして、その育てあげるものは、彼に言わせれば旧慣であり、日本固有のものであって、この意味で、彼が引用しているように、綱吉将軍の言である『古き仕来りは妄りに止めぬがよい。今もし改めば、その掛りの職人日雇方出入りの材木屋まで職を失うべし。兎角下方の職業を失わざるように心を用うべし』の論法が、彼の立場であった。彼はとにかく今存しているものは、それだけの理由があって存するのだから、妄りに改変するのは大害であるという保守主義である。

同上書 p.149~150

明治新政府の方針が西洋文物の直輸入であれば、日本固有のものの多くが破壊されることになると彼は主張した。

明治の新政は服制を改め、備米を廃し、煉瓦造りの家を建て、断髪を奨励し、官席を洋席に改めた。このために従来の消費の途は閉されて、外国品を輸入することによって、日本の金貨が外国に流れることになった。また太陽暦の採用は、わが国の農事の妨げとなり、造幣寮は宏壮華麗であるが、天下は紙幣のみになって真貨なく、郵便新聞いづれも西洋紙を用いて、我国古来の製紙業の妨げとなっている。介石にとって、眼に触れる新奇洋風のものは、一として日本経済の敵でないものはなかったのである。

同上書 p.152~153

佐田は舶来品を輸入することの弊害をこう説いている。

舶来の品の毒たる所以のもの四あり。一つには我国の金貨を減じ、二つには我国の衣食住の物品を売り弘むべき道を妨ぐ。これ商業の妨げなり。三つには衣食住の物品製造の道を妨ぐ。これ工業の妨げなり。四つには衣食住の物品産業の道を妨ぐ。これ農業の妨げなり。故に人々舶来の衣食住の物品を用いることを息めずんば、毒を忌まずして病の癒えんことを求むるが如し

同上書 p.154~155

今でこそ我が国は、ほとんどの製品を国内で製造することが可能だが、明治期においては日本人の生活を洋風化させるためには多くのものを海外から輸入しなければならず、そのために多くの外貨を費やし、それと同時にこれまでの日本人の生活必需品を製造していた多くの職人たちが仕事を失った。

もちろんわが国が西欧諸国に追いつくためにはある程度はやむを得なかった部分もあると思うのだが、日本人の衣食住に関わるものから文化伝統までも否定して、なんでも西洋の真似をしようとしては、逆に国力を弱めていくことになりかねない。

佐田の主張が人々の心に刺さった時代

野村兼太郎著『維新前後』には、佐田がこのような主張を行った背景が良くわかる記述がある。

明治維新以来の急激な欧化主義は多血質の彼(佐田)をして奇矯に亙る言行をなさしめたのである。旧き商家が倒産し、古い産業が廃滅し、失職する者も多く、身分的秩序は破れてゆく。

「戊辰以来諸県の暴動殆大小百ヶ所に及ぶ。その甚だしきに至りては県庁を焚き県官を殺す。筑前の暴動は刑を蒙る者十余萬に及べり。是れ遠くは神武帝以来、近くは徳川家二百五十余年の間に此の如き甚だしき暴動未だ曽て聞かざるところ。是を以て徳川の政を思うもの日日に多く、王政を怨むもの日日に倍す。是れ、王政に喜ぶべき所ありて、天下の民誤って怒るものあらんや。喜怒の情はやむを得ずより発す。制せんとするも制すべきものにあらず。」

野村兼太郎『維新前後』日本評論社 昭和16年刊 p.220~221

こんな状況下で、舶来品を輸入することの意味を具体的な数字を挙げて語る佐田の講話は多くの人々の心をつかんだ。

浅野研真著『佐田介石 : 明治初年の愛国僧』には、ランプを導入することの弊害について佐田の主張が記されている。

第一の害は、近年遠国辺鄙の山奥から漁村の末までランプを用うるに至り、石油の為に費やすところ、東京市中一夜に六十箱(一箱に二斗)であって、一升二十銭とすれば二萬四千円、一年にて八百七十六萬円、日本全国を東京の六十倍とすれば、一年四億三千八百万円を外国に渡すことになると云うのである。如何にも数字的な計算に立って、議論をすすめる所に介石の特色がある。第二の害は、ランプの使用のために、行灯、ろうそく、八方照、カンテラの類から、種油、蝋燭、魚油の類に至るまで、百二十余の品がつぶれるに至ったというのである。そしてこの調子でもって、一々十六種の害を説明し去って、その所謂『ランプ亡国論』を提唱しているのである。しかし、注意すべきことは、介石は単に外品としてランプを排斥し終わったのではなくして、その便利な方面をも感じたらしく、よって同志と謀り、『観光灯』などと云うものを発明製作して、種油を用いる『ランプ代用品』を社会に提供している。

浅野研真『佐田介石 : 明治初年の愛国僧』東方書院 昭和9年刊 p.33~34

佐田は何でも舶来品の輸入に頼るのではなく、良いものが西洋にあるならば、国産の代用品を発明して国内で生産を広めようとしたのである。佐田が製作したのは『観光灯』だけではなく、観光灯に使う油、傘、菓子なども考案したという。

彼が国産にこだわったのは、少しでも国内の失業者を減らし、外国への金貨の流出を減らすことが、日本経済を自立させ、日本固有の文化を守り育てることが出来るというもので、明治時代の多くの人々はこの佐田の思想に共鳴したという。

菊池寛は佐田を次のように評している。

彼は、新しい時代の経済に落後してゆく人たちに対して、実に満腔の同情と支持を惜しまないのである。今までの日本の経済生活に最も忠実であった人々が、舶来品の氾濫と文明開化の風潮で、社会の最下層へ振り落とされてゆくことに対して、単に坐して救済策のお題目を並べているだけでは、満足できなかったのである。彼は膨大なる書物を書き、建白書を上って当路者に警告を発するだけではなく、身みずから全国を回って、その所論を国民の前で説くのであった。

『明治史話 : 事件と人物』p.157

明治政府は「文明開化」の時代に欧風化を強力に推進したのだが、多くの国民が職を失い古い秩序が急速に崩れていくような状態が長期間続いたことから、国民の不満が高まった。

佐田介石の思想は今の時代にそのまま通用するものではないが、経済・社会が激変して多くの失業者が生まれた時代であったからこそ、国産品を奨励して雇用を守ることの重要性を訴えたことが、多くの国民の支持を集めることとなったのである。

様々な技術進歩により多くの人々が仕事を失ってきたことは今も同じで、今後ロボットや人工知能の技術の進展次第では、事務的な業務や判断業務に携わる公務員や一般企業の事務方の仕事だけでなく、高度な知識を要する専門職の仕事の一部が機械に奪われていくことになってもおかしくない。そんな時代が到来した場合に、国民の多くが、ともに幸せに暮らすことができる社会が果たして実現できるのであろうか。

いつの時代でもどこの国でも、一部の勝ち組が富を独占し、普通の人間が一生懸命努力しても普通の生活ができない状態が長く続けば、国民の不満が急速に蓄積されていくのだが、その不満が爆発することがないように、政治家や官僚や財界が知恵を絞って社会のルールを修正し、人々が安心して暮らせる社会を構築して欲しいものである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント