統計書で読むインドの英国統治

昭和18年に国際日本協会が大東亜統計叢書の第一部Ⅶとして刊行した『印度統計書』がある。ほとんどのページが統計数値だけの書物なのだが、こんな本までがGHQによって焚書処分にされているのは意外であった。

目次を見ながら中身を拝見すると、第56表には歳入項目の中の基本収入に「阿片(アヘン)専売」収入が記されており、p412~415には1928年から10年間のアヘンの生産量や輸出先などの統計が出ていて興味深い。このあたりが焚書処分された原因なのであろうか。

前回の記事ではインド人のラス・ビハリ・ボースとドイツ人のラインハルト・フランクの著書を紹介したが、この『印度統計書』で、ボースらの主張の裏付けを取るデータを探してみたのだが、識字率に関係する統計が見つかった。

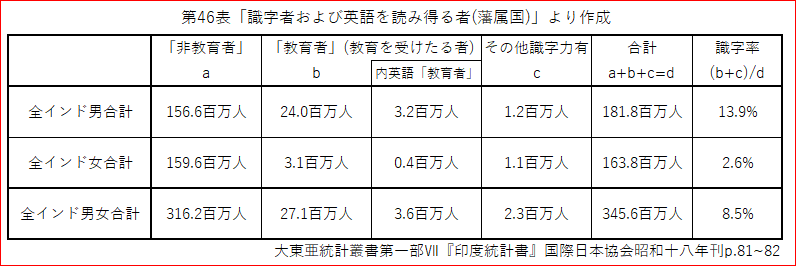

ボースはイギリスが統治するようになって以降、識字率が過去二世紀間に6割から9%になったと書いていたが、第46表に「識字者及び英語を読み得る者」がp.81~82に男女別に集計されている。「教育者」とは、学校教育を受けたという意味で、この表は学校教育を受けたかどうかという観点でまとめられており、学校教育は受けていないが字が読める人数は母数から外されている。この数字をもとに識字率を計算するために表を作り変えてみると次のようになる。

統計年度が原典に記されていないのは残念だが、他の教育関係の統計が1937年頃のものが多いので、この数字もその頃のものだと思われる。

全インドの識字率が8.5%という数字から、9%とするボースの主張が正しいことがわかる。2百年前の識字率は6割だったという主張については統計がないので確認不能だが、かつてのインドは歴史的に見ても極めて豊かな国であった。

豊かな国であったインド

GHQの焚書処分を受けたラインハルト・フランクの『虐げられし印度』にはこう書かれている。

インドは地理学上の半島なれども、殆んど大陸とみられ、しかも完全に自然的国境で取り囲まれておって、特に文化の発達に公的な条件を備えている。だからここに定住したインドアリアン人は、遥かなる古代において既に農耕を行っていたのであるが、彼らは灌漑に水車を用いることを発明し、度量衡の制度を立て、また建築や、紡織の技術にも長じていた。されば世界最古の文学がこの国に開花したことは、毫も怪しむにたらぬ。そしてインドはまた、宗教と哲学の揺籃でもあったのである。

(『虐げられし印度』p.17)

マガダ国のグプタ朝時代(320年頃~550年頃)はインド古典文化の黄金時代で、サンスクリット文学が栄え、アジャンター石窟寺院の絵画が描かれ、医学・天文学・数学なども発達したことは教科書などにも書かれている。ゼロを用いた計算法を発見したのも古代のインド人なのである。このような文化が花開く国が豊かでないはずがないのだ。

しかしその後インドはさらに裕福な国となる。再び『虐げられし印度』の引用を続けたい。

インドの黄金時代ともいうべきは、ムガール王朝のアクバル王の治世(1556~1605)で、その時は国運が絶頂に達したのであった。英国の商人らが食肉鳥の餌食を探し求めるごとくに争うてインドへ渡航しはじめた当時は、このアクバル王はまだ存命中であった。彼は宗教に対しても勤めて公平なる態度をとって、回教徒やヒンドゥー教徒の双方から逸材を抜擢してこれを重用し、秩序ある法治的国家を創設した。だからこの王の徳化は、辺鄙の掘立小屋にまでも及んだものであった。今、当時の治績を訪ねて、その壮麗なる宮殿や、回教寺院や、運河等をみると、その昔のインド人の政治が如何に成功したかを知ることが出来よう。

(同上書 p.18)

ラインハルト・フランクはアクバル王の時期が最盛期と書いているが、この帝国の最盛期はシャー・ジャハーンの治世(1628~1658)であったというのが通説である。この時代はインド・イスラム文化が花を開き、国王は妃ムムターズ・マハルの墓廟であるタージ・マハルを建築し、国王の王座にはダイヤモンドやルビーなどの宝石が惜しみなく使われていたという。

常識的に考えて、これだけ豊かな文化を育んだ国の住民の多くが文盲であることはありえない。かつてはボースの言うようにかつては6割の人が字を読むことが出来たとしても驚くことはない。識字率が極端に低下したのはイギリスの教育政策にあるのである。

ではなぜイギリスはインド人の教育に力を入れなかったのだろうか。そのヒントになる記述が同書に出ている。

アメリカの教育者ウィリアム・T・ハリスがインド人の教育に力を入れることをイギリス本国の教員らに力説したのだがうまくいかなかったという。米国クレーヴランドで開催された教育大会における講演でハリスは次のように述べたという。

…この奨励は、奇怪にも東インド会社の首脳部の意見と衝突したために、ついに実現を見るに至らなかった。というのは、その当時東インド会社の幹部は、インド統治の方針として、民は拠らしむべし知らしめるべからずという、非教育主義を執っており、あまつさえ「われらは今やアメリカを喪失したが、それはわれらが愚かにも、アメリカに学校及び大学の設立を許可したからである。故に、われ等はインドに於いて、再びこの誤謬を繰り返してはならぬ」という、実に度し難い考えを持っていたのである。

(同上書 p.176)

当時のインド全体の教育費は、アメリカのコロンビア大学の予算よりも少なかったとする記録もあるようだが、かくしてインドの高き精神的伝統文化と国民教育は破壊されてしまったのである。

インド富がいかにして奪われていったのか

インドが豊かであったのは、国土の56%が耕作可能であり、石炭、鉄鉱石、ボーキサイト、ダイアモンドなど豊富な天然資源を保有していることと無関係ではないだろう。しかしながらこれほど豊かであった国が、なぜここまで貧しくなっていったのであろうか。ただ教育を蔑ろにしただけで、貧しくなるとは考えにくいのである。

イギリスが1600年に東インド会社を設立して東洋に進出した動機は、ポルトガルやオランダと同様に香辛料貿易で稼ぐ点にあったのだが、オランダとの争奪戦に敗れた後インドに注目することとなる。しかしながら、フランスもまた豊かなインドを狙っていた。当時のインドは、北部に回教国のムガール帝国があり、西部にヒンズー教徒のマラータ族があり、双方が抗争に明け暮れている状況にあった。英仏はその対立を利用しながら拠点を拡大していったのである。

英仏の抗争は次第に激しくなり、1757年のプラッシーの戦いでイギリスが勝利し、インド全域における覇権を確立した。その後イギリス東インド会社は1765年にベンガル地方の徴税権を獲得し、それまで3割程度であった地租を6割から8割に引き上げ、単なる貿易会社からインド人を搾取する権力機構に変質していくのである。

昭和17年に「朝日時局新輯 第29」として朝日新聞社から昭和17年に出版された『最近の印度 : 英印関係の推移』がGHQの焚書処分を受けている。この本にはこう解説されている。

英国の東インド会社はこのプラッシーの大勝後ますますその食欲を旺盛にして儲けていったが、特にクライヴが獲得したゼミンダールと称する制度によって、知事に一定の地租を払い、その農夫から高率の小作料を徴収する権利を用いて、苛烈極まる搾取ぶりを発揮し、インド史上最大の飢饉と言われる1770年のベンガル州の飢饉では、餓死一千万人以上という一大惨劇の最中にさえも諸税だけは平年以上に徴収したという誅求振りを敢えてした。しかしこの暴虐に対する反感からインドの反乱は相次いで起こり、会社はせっかく設けた金を再び戦費として吐き出さねばならないので、本国への送金も自然減り、ために本国では会社に対する非難が高まり、結局ウィリアム・ピットが宰相の時、会社を全く政府の指揮下に置くこととして、1774年ベンガル知事であったワーレン・ヘスチングスを初代インド総督に任命したこれにより英国のインド統治は従来の営利主義の外に軍事的、政治的色彩を濃くして、いよいよ積極的な帝国主義的侵略へと進んでいったのである。

同時にインドは、この総督と会社とによる所謂二重統治制の下にますます貧困の淵へ追い込まれて行った。英本国からその尻をたたかれて、ヘスチングス以下歴代総督の苛斂誅求ぶりは彼らの先従者に勝るとも決して劣りはしなかった。インド人の憤懣は極点に達して、ついにその大爆発は1857年のいわゆる「大反乱」となって表れた。5月11日デリー北方のミールートでインド兵の蜂起に始まった反乱は北部、中南部に波及して、これら地方は叛徒によって占領され、英人の虐殺されるもの多数に及び、まさに英国のインド統治における最暗黒な不祥事を巻き起こしたのである。

…<中略>…

これに対する英軍の鎮圧振りは残虐の限りを尽くしたもので、数千の村落は焦土と化し、捕虜は大砲の砲口に縛りつけられて粉微塵にされ、三か月間に即決裁判で絞刑に処せられた者は六千に及んだが、英人は義勇絞刑隊を組織し絞刑者の手不足を補ったとさえ伝えられている。しかもこの大反乱鎮圧に要した五千ポンドの費用は、例によって最後の一文までインド自身の予算の中から支弁されたのであった。すなわちインド自身の懐から搾り取られた税金でインド人は弾圧され、首を絞められたというわけなのだ。

(『最近の印度 : 英印関係の推移』p.9~11)

こ の文章の中でプラッシーの戦いのあと東インド会社が獲得したゼミンダールという制度はどのような内容なのだろうか。またクライヴは英国の軍人で、この人物がゼミンダール制度を獲得したことにより東インド会社は大きな収入の源泉を得たのであるが、インドの民衆は飢餓に追いやられることとなる。同書にはこう解説されている 。

ゼミンダールとは一口に言えば政庁へ領内の地租を納入する地主であるが、彼は通例として土地を耕作もせず、土地耕作を改良するために資本も投下せず、ただ小作料を徴集して生活している人物である。彼らはなるべく能率的に小作料を徴集するために。自分の所有地を五つ又は六つの大きな地域に区分してそれを借地人に貸与する。するとこれらの借地人は次から次へと又貸しをして、時にはこれが二十五段階くらいになることがある。従ってこの一番下底にあたる土地耕作者は実に恐るべき搾取を蒙ることになる。

これらの土地耕作者は小作料として収穫の二分の一乃至三分の二を支払わされ、しかも残余の中からその三分の一を旧債務の利子としてゼミンダールまたはその代理人達の高利貸しに支払わねばならない。しかも彼らは全く飲む権利で、いつ何時でも無償で土地から追い出されるのである。しかも小作料外にたとえば井戸掘り、道路解説、結婚式虚構などの場合には一々許可を得なければならず、その度毎に税金を取られ、甚だしい場合は傘をさす権利や散髪の税金をとられることさえある。これらの税金がゼミンダールの手に集まりその五割五分乃至七割五分を自己のポケットに入れて、残余が政府に納入される。これらの収入はインド政庁の総収入の約五分の一に達するのである。このような寄生的性質を持つゼミンダールに寄生する英国の搾取によってインドの村落制度は完全に崩壊し去り、離村者が死者の大群を生ぜしめ、農民を飢餓線上に彷徨せしめたのである。1857年から1901年までの45年間に、飢えと飢えに基づく病気のために死亡したインド人の数は三千万人を下らないと言われるのも当然である。

クライヴは当時のイギリスには貢献したかもしれないが、インドにとっては多くの国民を飢餓に追いやった張本人である。

イギリスの悪事は外にもある。冒頭で『印度統計書』にアヘンの栽培の統計があることを紹介したが、このアヘンの貿易でイギリスは莫大な利益を上げることになる。その点については次回以降に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、昨年(2019年)の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント