外国貿易の開始が武士や庶民の生活に与えた影響

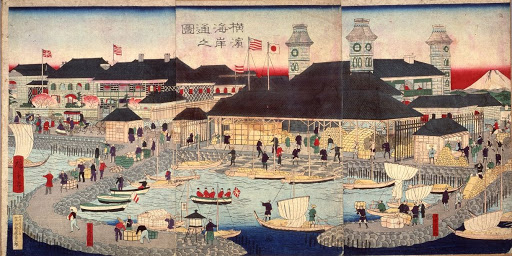

安政六年(1859年)五月に幕府は一般商人に布告して、六月より神奈川、長崎、箱館三港を開き、米英など五カ国商人が自由に貿易を行うことが可能となった。

ところが、貿易が開始されると様々な手続上の問題等が生じ、その問題解決に幕府は忙殺されたという。維新史料編纂会 編『概観維新史』にはこう解説されている。

外国側抗議の最も主要なものは、条約に明記されている内外人間の自由勝手の売買が、幕吏の仲介検閲を経るを要し、また法人貿易業者は特定の免許人に限定され、或いは貿易の品種、数量に制限が行われて、実際には少しも自由売買が行われなかったことであった。

殊に万延元年(1860年)閏三月、幕府が江戸問屋の手を経由すべきことを令したがため、横浜市場への出荷は渋滞し、価格の騰貴を来たして、外人の抗議を惹起した。

その他税関制度の不備、吏員の不熟練、官尊民卑・繁文褥礼等による事務の渋滞、荷船・労役夫の不足、僕婢雇用に対する幕吏の干渉等についても、外商等はたえず不平を鳴らした。

外国領事などは常に之が改善を要求し、特に英国総領事の如きは、これらを以て条約の違反であるとなして強硬に抗議し、しばしばシナの覆轍(ふくてつ:先人の失敗)を履むなかれと恫喝を弄したのである。

維新史料編纂会 編『概観維新史』文部省 昭和17年刊 p.344~345

さまざまな問題を抱えながらも、三港の貿易は着実に増加していき、特に横浜港は開港当初の上海の数字を上回り、外国商人の期待が高かったという。特にわが国の生糸は品質が良好で評判が高く、他に茶、油、銅、雑穀などが輸出され、また毛織物、綿布、更紗、麻布などが輸入されていた。

国別では、元治元年(1864年)五月の報告書によると横浜の貿易総額の13分の11はイギリスが占め、アメリカ、オランダがそれに次ぎ、フランスは遥かに下位にあり、ロシア、プロシア、スイスは僅かだったという。

しかしながら、外国貿易が急激に拡大したために様々な問題が生起した。前掲書にはこう解説されている。

翻って我が経済界は、かかる急激な貿易の発展に伴うて当然起きるべき物資の不足に対して、生産拡充、需給調節等の根本策がほとんど講ぜられていなかったので、俄然一大変動を受けて、物価は騰貴し、国民の経済生活は痛く圧迫せられるに至った。

幕府ももとより全然これに無関心であったのではなく、日常生活の必需品である米麦の輸出制限を条約上に規定しているが、かかる局部的対策では何らの実績も挙がらず、主要輸出品である生糸・茶・水油等が輸出または買い占めなどによって、市場に払底し価格の騰貴を観るや、一般物価もまたこれに伴って高騰する始末であった。

加えて各生産地から物資を自由に開港地に搬入する結果は、従来の問屋、諸組合制度による配給組織を攪乱し、かれこれ相まって物価の高騰は底止する所を知らず、物によっては実に三倍乃至五倍以上に上った。而して貿易によって利潤を得る者は、言うまでもなく少数の外国貿易関係者のみで、士民の大多数は徒らに生活難に悩み、特に城下都市に在って、つねに財計の窮迫をかこっている最大の消費階級である一般武士の蒙った苦痛は甚だしいものであった。

されば彼らの怨嗟の声は日に盛んとなり、当所から貿易を以て我が有用品を搬出して彼の贅物を移入するように解する者が多かったのであるから、果ては一切の禍源を外国貿易に帰して、貿易を呪詛し、外人を疾視し、幕府当局者を怨むに至った。

(同書 p.347~349)

ここには、武士の生活が困窮したことが書かれているが、公家の生活も苦しかったことに違いないだろう。彼らが「攘夷」を強く望んだ理由は、開国後に生活必需品の物価が騰貴し、生活が厳しくなる一方であったことが大きかった。

頻発した外国人殺傷事件

このように外国貿易の拡大は、武士たちや庶民の生活を窮迫させ、特に横浜に近く最大の消費都市であった江戸の武家や諸職人たちは大きな影響を受け、また京都などの機織り業社も生糸の原料不足や価格高騰で打撃を受け、失職した者が多かったようだ。

結局のところ、開国によって利益を得たのは貿易に携わる一部の業者に過ぎなかったのだが、横浜などに駐留している外国人はどのように振る舞っていたのだろうか。

外国貿易が斯くも士民の生活を脅かし、怨嗟の声を大ならしめた外に、三港に渡来移住した外人らは、概ね我が国情民習を解せず、ややもすれば傲慢不遜の態度に出でて、わが士民の感情を害した事が多かった。

即ち列国使臣らは自国の護卒を随え、江戸市中を騎乗闊歩して、時に士民と衝突することがあり、横浜に入港した外船の船員らには、酔狂して暴行を働くものが少なくなかった。

最も邦人の怨みを買ったのは、奸悪な外商らが、わが金銀化比率の平衡を得ていないのに乗じて、盛んに金貨を買収して上海に輸出し、一獲千金の暴利を貪った不法行為であった。

(同上書 p.350~351)

「金銀化比率」について少し補足すると、金と銀を交換するためには外国では金1gに銀15gが必要であったのに対し、わが国では同じ金1gを5gの銀と交換することができた。つまりわが国で銀を金に替えて外国にもっていくと3倍の価値の銀貨を手に入る計算になった。そのため、日本の金貨が大量に流出してしまったのである。

そのため幕府は国際的な金銀比価にあわせた安政一分銀・万延小判を鋳造して、欧米側もこれを受け入れることでとりあえず金の大量流出の抑制が図られたのである。

このような経緯から、武士の外国人に対する反感や憎悪の念が、幕府に対する不満の情と結合して、外国人を暗殺する事例が相次いだ。

最初の事件は横浜開港の直後である安政六年七月二十七日(1859/8/25)に起きた事件で、日露国境策定の交渉の為来日したロシア使節のムラヴィヨフが率いる軍艦の一士官と一水兵が数名の武装した日本人に襲われて死亡した。

また十月十一日(11/5)にはフランス副領事の従僕が横浜で殺害されている。

翌安政七年の一月七日(1860/1/29)にはイギリス公使の日本人通訳が殺害され、翌日にはフランス公使館が放火され、二月五日(2/26)にはオランダ商船の船長ほか一名が殺害された。この時幕府はオランダに千七百両の賠償金を払わされている。

年号が変わって万延元年九月十七日(10/30)にはフランス公使の従僕のが二人の武士にけんかを売られて右腕を着られ、十二月四日(1861/1/14)にはアメリカ人通訳のヒュースケンが薩摩藩士に襲われ翌日死去した。この時幕府は一万ドルの弔慰金を払っている。

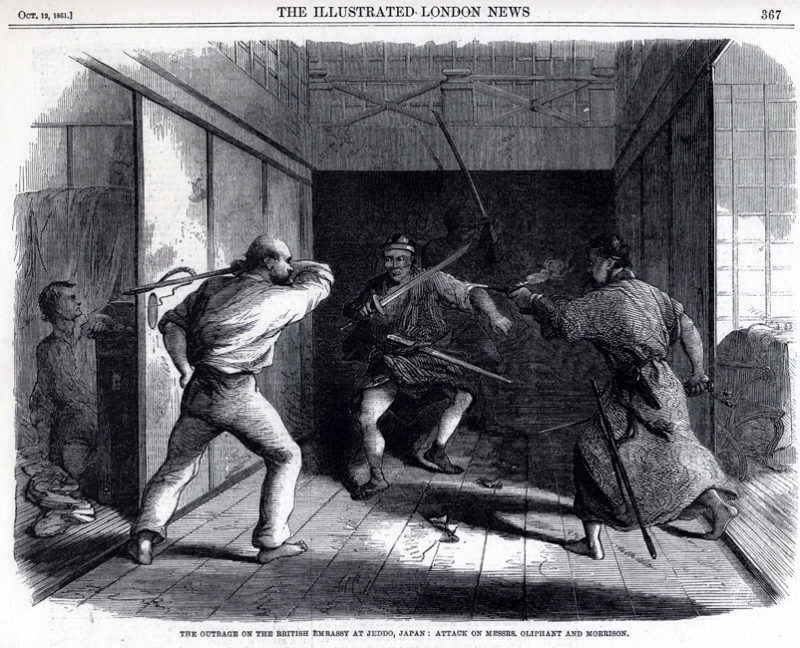

文久元年五月二十八日(1861/7/5)には水戸浪士14名が高輪東禅寺に置かれていたイギリス公使館を襲撃したが、2名が負傷した。この事件で幕府はのちに一万ドルの賠償金を支払っている (第一次東禅寺事件) 。この事件後イギリスは横浜に艦隊を常駐させ、東インド艦隊司令官ジェームズ・ホープは幕府に強力な取り締まりを要求するため、海上封鎖や一部砲台に対する限定的な攻撃を提案し、そのために送られた艦隊が薩英戦争で転用されている。

文久二年五月二十九日(1862/6/26)には松本藩士がイギリス公使館を襲撃し、警備のイギリス兵二名が殺害される事件が起きた。 (第二次東禅寺事件)

また八月二十一日(9/14)には薩摩藩・島津久光の行列に乱入したイギリス人4名に供回りの藩士が斬りつけ、2名が重傷を負った(生麦事件)。この事件のあと幕府は、第二次東禅寺事件と合わせて十一万ポンドの賠償金を要求されて支払っている。

また各国公使は、景勝の地である品川御殿山に公使館を建設することを幕府に対して要求するようになり、国内からは猛反対が起きたのだが、幕府は列強の要求を呑み、文久二年(1862年)八月から新英国大使館の建設が開始され、十二月にはほぼ完成していた。その新築の大使館の洋風の建物が、高杉晋作ら長州藩士により放火されている(英国公使館焼討ち事件)。

その後も毎年何回か外国人を襲撃する事件が起きたのだが、この文久二年には幕府の重要人物も襲撃されているので、次にその事件について記すことにしたい。

坂下門外の変

前回の「歴史ノート」で、桜田門外の変の後、井伊直弼の開国路線を継承した老中・安藤信正は、幕威を取り戻すため公武合体政策に基づき和宮降嫁を決定したが、尊王攘夷派志士らがこれに強く反発したことを書いた。

井伊大老に続き、今度もまた水戸浪士によって、登城に向かう安藤信正の行列が襲撃されたのである。この事件を「坂下門外の変」という。

この事件は、万延元年(1860年)七月に水戸・長州の両藩士が互いに安藤信正の暗殺や外国人襲撃を協力して行うことを約した丙辰丸盟約に端を発している。ところがその後長州藩内では公武合体論が主流を占めるようになって藩士の参加が困難となり、水戸藩が宇都宮の儒学者大橋訥庵(おおはし とつあん)一派と連携して、信正の暗殺計画を進めていった。いよいよ文久二年一月十五日(1862/2/13)に実行日が決められたが、決行直前に計画の一部が露見し、大橋ら宇都宮側の参加者の数名が捕縛されてしまい、やむなく残りのメンバーで実行されることとなった。

菊池寛 著『維新戦争物語』では、当日の出来事を桜田門外の変と比較してこう記している。

…この日は上元の祝日*というので、老中安藤信正は将軍家に祝言を申し述べるために、供ぞろえを厳重にして出邸、今しも坂下門外にさしかかりますと、轟然、突如とどろく銃声一発!

『さしつたり、水戸浪士、ござんなれ!』

六十人近い供回りの者どもが、ばらばらっと、かねて用意の部署につく。信正もすぐに駕籠から躍りでて、駕籠を小楯にとって指揮をする。落花も紛々たらず、雪の気もない。上天気の白日下です。

…中略…

たちまち斬り込む、決死の壮士六人、手に白刃をひらめかし、安藤の駕籠めがけて、おめき叫んで肉薄する。その勢いは、小勢といえども侮りがたく、充分の人数をそなえ、十全の手筈を決めていた安藤方も、しだいに斬りたてられて、たぢたぢのありさまでありました。

しかしながら、桜田の時には、非常な大雪で防戦意にまかせなかったに反し、今度は生憎(あいにく)に雪も降らねば、供侍(ともざむらい)も刀に柄袋(つかぶくろ)もかけていませんでした。まえには、多少の風説はありましたが、剛腹の井伊は気にもかけず、油断があったに反し、今度は、戦々恐々として準備おさおさ怠りなく、油断のゆの字もありませんでした。先には、供の数が少なかったに対し、同志の数は二十人近くもありましたに反し、今度は、供の数が増えて六十人にもなっているのに、同志の数はたった六人です。条件はことごとく悪いづくめでしたから、その結果も、前同様というわけにはいきません。

『和宮御降嫁の名義をもって、皇妹を人質にとり奉り、かつ天地容れざる意図をいだいて廃帝の故典を調査せしめた悪逆に対し、天に代わって誅戮を加えるものなり。』

という意味の『斬奸趣意書』を奉じ烈士六人…は、つぎつぎに傷ついていきます。

烈士の太刀風の鋭さに、危険を感じてきた信正は、駕籠から離れて、坂下門外に逃げ込もうとする、気勢を見せました。

『逃げるか、奸物!』

河野顕三、必死に体をなげつけて、浴びせかけた一刀を信正は、きわどく体をひねってかわしましたが、かわしきれずに、臀部を切先でかすられました。自慢にならぬ後ろ疵です。

信正は、臀をおさえながら、いよいよかなわぬと、坂下門めがけて走り出す。逃がしてなるかと、首領の平山兵助、追いすがって一刀斬りつけましたが、これもわずかに背部をかすったにすぎません。平山は、さらに二の太刀を浴びせようとするところを、安藤の草履取りが、とっさに手にもつ傘で、したたかに平山の背中を叩きました。平山が、はっとして振りかえる間に、信正はさらに門の方に走り去ってしまいます。

『奸賊、待てっ!』

川本杜太郎は、むらがる敵中をかけぬけて、逃げていく信正をめがけ、決死の一突をくれましたが、これまた惜しくも及ばず、わずかにかすり疵を負わしただけにおわりました。信正は、三ヶ所の後ろ疵を負うて、はふはふの体で、坂下門外にかけこんでしまいます。

六人の壮士は、目にあまる敵に囲まれ、獅子奮迅の勢いで斬りまくりましたが、衆寡はついに敵しがたく、安藤の家臣原田荘兵衛以下、十数人に重軽傷を負わして、ことごとく坂下門外に、斬り死にしてしまいました。

*上元(じょうげん):太陰暦一月十五日は年最初の満月の日で祝日だった」

菊池寛 著『維新戦争物語』新日本社 昭和12年刊 p.57~60

このように水戸の浪士たちは安藤信正を取り逃がしてしまったのだが、世論は幕府に冷たかったのである。

事件の後で流行った川柳が、「維新史 第二巻」p.839に出ている。

「首はあるなどと供方自慢をし」

また、安藤が死んだ方が良かったとする川柳も紹介されている。

「あんとうをけしてしまえば夜明けなり」

安藤の疵が癒えて再び登城すると誹謗攻撃が幕府の内外から百出し、結局四月に老中職を辞めざるを得なくなったという。

わずか六名の水戸浪士の襲撃によって、幕府の最高権力者が失脚し幕府に打撃を与えたことは、多くのの志士達に「幕府を倒す事は不可能ではない」というメッセージを与えることになってしまった。この事件は幕府の権威失墜を加速させるとともに、その後勤王派による非合法行為が本格化することのきっかけとなったのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント