今は「白人」と「有色人種」とを対比して、歴史や世界情勢が論じられることは皆無に近いのだが、戦前にはそのような視点で書かれている本は少なからずあり、そのいくつかがGHQによって焚書処分されている。

今回は昭和十二年に刊行された宮田光雄著『有色民族の復興と其経済的自決』という本を紹介させていただくのだが、著者の宮田光雄の経歴についてはネットでは情報がなく、著書は「国立国会図書館デジタルコレクション」や「Cinii」で探しても本書一点のみしか見つからない。同時代の衆議院議員で宮田光雄という人物がいたことが確認できるのだが、この人物について入手できる情報には著書については記載がなく、別人である可能性が高いと思われる。

白人は如何にして有色民族を支配するようになったか

最初にこの本の冒頭の部分を紹介させていただきたい。白人が世界の有色人種の国々の大半を植民地にして支配していたことは戦前の日本人にはおそらく常識であったと思われるのだが、戦後のわが国で出版された本で、このような視点に立って世界の歴史を叙述しているものはほとんど存在しないのではないだろうか。

今から四百年ほど前までは、ヨーロッパよりもアジアの方が、精神的にも物質的にも、文化の程度が高かったのである。すなわちインドの如き支那の如き、文明の古さに於いてまたその高さに於いて、はるかにヨーロッパ諸国の上に秀でていたのは言うまでもない。わが日本の如きも、決してヨーロッパ諸国に劣るものではなかったのである。しかるにその欧米の白人諸国が、僅々四百年の間に於いて、にわかにアジア、アフリカ、アメリカ等の有色人種の国を超越して、文化の程度を向上せしめ、物質的享楽を恣にし、すべての人間的欲求を満足せしめるような、所謂富強の国となったのは何故であるか。

一体彼ら白人は、かくの如き優越の地位に立つについて、如何なる精神的および経済的の根拠を有したか。精神的のことはしばらく措いても、その経済的の実力を涵養すべき自給自足の資源と市場とを充分に有したかというに決して然らず、彼らの物質的飽満と生活向上とは、大半その基礎を有色人種の国に対する侵略と搾取とに置いているのである。すなわちその生活を豊かにし、文化を進めた資源と市場とは、半ば以上これをヨーロッパ以外の有色人種の国々に求め、これを侵略してその資源を奪取し、その被征服民族に対して自己の生産品を効果に押し売りすることによって、得たる成果である。すなわちこの経済的基礎に立って、その精神的文化も発達し、その侵略的勢威によって産業も武力も進展したものである。

つまり欧米白人の今日の文化は、全世界の有色民族の犠牲に於いて築き上げられたる高塔であって、換言すれば有色民族よりの借物であり、仮設の富強である。ゆえにその踏み台となっている有色民族が動揺し始め、反抗し抬頭するならば、その高塔は傾いて倒れざるを得ない。それは丁度ピザの斜塔の如く、重心が基底より外に出て居らぬために助かっているいるけれども、言うが如く地盤が次第に陥没しつつあるのならば、それは次第に倒壊に向かって進みつつあるものと言わざるを得ないのである。

宮田光雄 著『有色民族の復興と其経済的自決』猶興書院 昭和12年刊 p.1~2

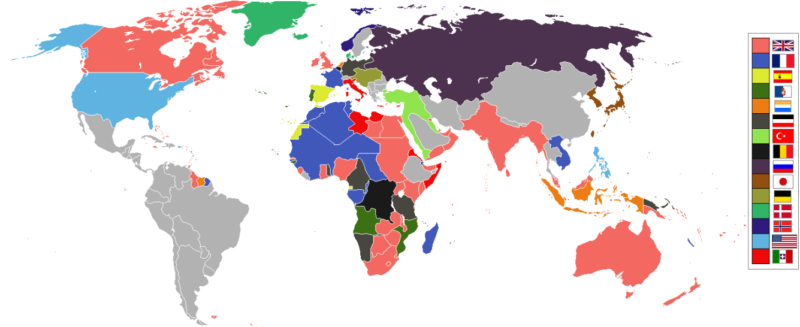

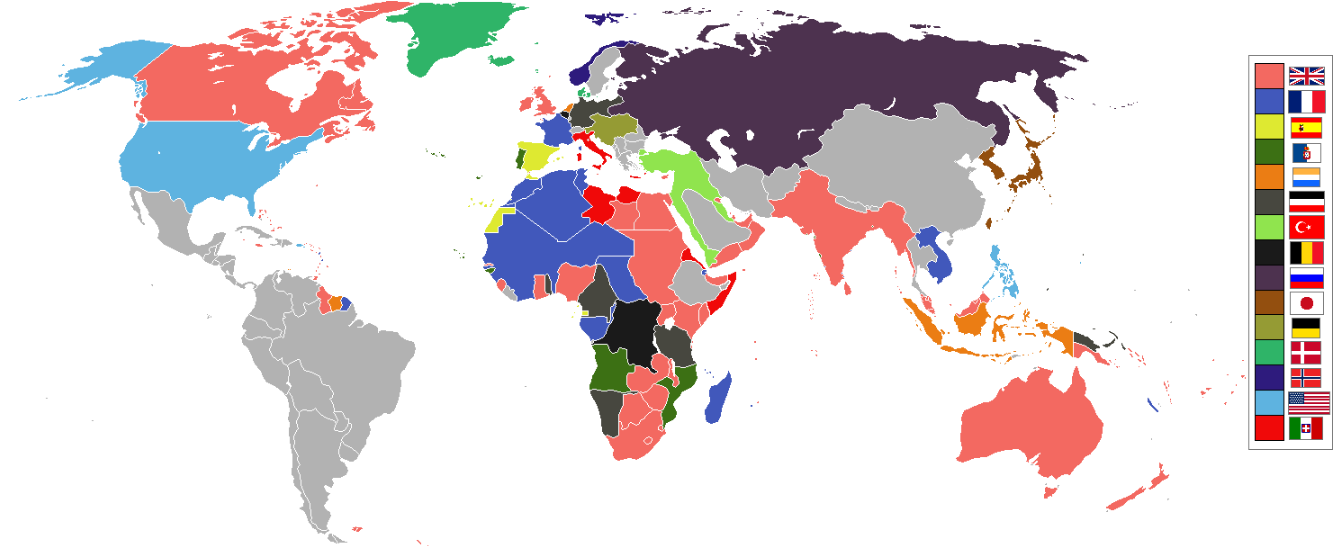

当時のヨーロッパの白人人口は約四億七千万、地球全体の白人人口は六億五千万人だったが、地球の総人口二十億人の約三分の一が白人であったという。そして、わが国など数か国を除く地球上の有色人種の国々を少数の白人が酷使し搾取していたわけなのだが、このような重要な史実が戦後のわが国の教科書などからすっかり欠落してしまっている。

六億五千万人の欧米白人を以て、十三億六千万の有色人種を圧倒し、ヨーロッパの十四倍にあたる土地を掠取して、母国と併せて全世界の八割七分を占有してしまった白人の覇業は、わずかに四百年にして完成し、十九世紀を以て終わりを告げたのである。その侵略圧倒の経路を概観することは、本書の論述を進めるために最も必要なことと思う。

そもそも中世のヨーロッパ、すなわち西暦五百年頃から千五百年頃に至る約千年間、歴史家のいわゆる中世におけるヨーロッパは、ローマン・カトリックの全盛時代であって、当時この宗教の人間に対する指導原理は、神に近づき死後天国に入るが為に、人間欲より解脱すべくすべての感欲を禁遏するにあったが、中世の終わりに於いてその反動気運を醸成し、ギリシャ、ローマの欲望充足が人生の最高原理であるという古学の精神が伝えられるに至って、いわゆるルネッサンスが起こって旧文化の復興による新時代の興隆を招来し、宗教改革となって新教を生み出し、政治上ではローマ法王の覊畔を脱して独立の君主政治の発展となり、経済上では新興の富裕市民たる商工階級、すなわち資本家と知識階級が結んで実業的活動をするという具合に、従来圧服せられて萎靡倦怠の極にあった人間生活の、全般にわたって革新運動が起こり、それが燎原の火の如く全ヨーロッパに伝播したから、ここに解放せられたる物質的欲望が全白人の血管に漲り、旺盛なる経済的の活動となって、ついにその欲求を全世界に向けるようになったのである。

そこでローマン・カトリックの禁欲原理より放たれて、物欲充足の自由探求に入ったヨーロッパ人は、以降四百年間、三つの段階によって全世界の有色人種国を侵略した。

すなわちその第一に目指したものは、金銀珠玉や香料薬味獣皮などの交易と劫掠であり、それが行き詰ると第二に現れたものは、黒人や赤人や黄人まで捕らえて奴隷として酷使搾取することであったが、最後に到達したものは、限られたる範囲の物質や人間の略取にあらずして、やり方によっては永久無限の供給たるべき生活資源、殊に食料及び工業原料の廉価獲得と、これに反対給付するところのヨーロッパ人製造の工業品及び農産加工品の高価売り付け、即ち海外貿易市場の占取であった。すなわち今日は第三段階の継続であり、その発展と紛糾と最後的争覇の只中である。

同上書 p.5~7

残された独立国

もっとも、有色民族国の中でも独立を維持していた国は存在したのだが、昭和十二年頃の有色人種国の情勢を知ることは大切である。同書では次のように解説されている。

ルネサンス以来物欲に目覚めた欧州白人諸国は、滔々たる勢いを以て東西両半球に押し出したが、以来四百年の間に、アメリカ、アフリカ、アジア南洋、オーストラリア等全世界の大陸と島嶼をことごとく分割略取してしまって、アジアではわずかに有色人種の国で独立しているものは、日本、満州、支那、シャム、トルコに過ぎない。

このほかに十年後の独立を約束されているフィリピンがあるが、完全に米国の束縛を脱するのは何れの日か分からない。また(第一次)世界大戦の産物として独立国となったものは五ヶ国ある。その内アジアに二ヶ国、ヨーロッパに三ヶ国ある。アジアではインド西境のアフガニスタンとイラン(ペルシャ)の両国があるが、まだ完全なる独立の実力を備えず、今や鋭意その国礎確立の諸方策に努力している。このほか西アジアにはイラク(メソポタミア)、ケラク、パレスチナ及びシリアの四国があり、アラビア半島にはネヂド、イェメンの両王国があり、ともにアラビア人の独立国と称するも、事実は英仏両国に分属する委任統治国であって、エジプトが独立の名を備えて、実は英国の属領に異ならぬが如きものである。

またアフリカの二黒人国のうち、エチオピアは既にイタリアの餌食となってしまい、西海岸のリベリアは名は独立国でも、実は北米合衆国の保護下に立つ一小国で問題とならず。またヨーロッパの三有色人種国ハンガリー、フィンランド、エストニアの三独立国は、わが国民と同一系統に属するツラン人種の国であって、またわが国との修好国であり、その将来を嘱望されているが、まだ大に雄飛するの域に達しておらぬ。要するにこれらの諸独立国を除き、世界の面積の八割七分は、過去四百年に白人の手に占有され、十三億六千万の有色人種の大部分は、六億五千万の白人に統治され、その強圧下に呻吟しているのである。

同上書 p.13~14

「残された独立国」として名前を挙げられている国々も、多くの国々が白人国家の強い影響下に置かれており、真の意味で独立国家としてしっかり国全体が政府による統治がなされ治安も良好であった国はわが国ぐらいではなかったか。

インドは何故イギリスの植民地になったのか

白人国家の中でも特にイギリスは、インドのほかアフリカ、オーストラリア、南洋、アジアに多くの植民地を持っていたのだが、イギリスにとってインドは特に重要な植民地であり、もしイギリスにインド植民地を除けばイギリスは三流国に落ちるとさえ言われていたほどであった。もともと豊かな国であったインドがどういう経緯でイギリスの植民地になったのか。この本には次のように解説されている。

そもそもインドがその国家的統制を失って半身不随となったのは十七世紀の始めからである。その昔、中央アジアの英雄チムール五世の孫バベルが、インドの北辺に侵入してムガル帝国の基を開き、都をデリーにさだめてから、その孫アクバルが南方インドまで征服併合して全インドを統一したのは、十六世紀の終わりである。しかるに覇業一睡の夢と化し、その子その孫の代にはすでに国家の統制は弛緩し始め、中央の威力は地方に及ばず、地方の小王候はそれぞれ肱を張って領土と権勢を争い、十七世紀から十八世紀にかけて、帝国は事実上数十の小独立国に分裂し、インドというはその地理的の総称に過ぎないようになったから、この間にインドに潜入して、徐に勢力を抉植したものはイギリスである。

イギリス人は一六〇〇年、東インド会社を起こし、インド半島の南端マドラスを根拠地として通商に従事し、ついで半島西岸のボンベイ、東北岸のカルカッタなどに居留地を建設して、次第にその奥地に食い込む方策を執ったのである。フランス人もまた一六〇四年に東インド会社を創設し、イギリス人の占めた足場のマドラスに近いポンヂシェリーを根拠地となし、さらに北上してイギリス人居留地のカルカッタに近いシャンデルナゴルに居留地を構えて印度経略に着手したから、ここに英仏両移民の対立抗争となり、始めはフランスの方が優勢で、その総督ヂュレックスは巧みにムガール帝国の諸侯を操縦してフランス人の勢力を張…ったが、フランスの東インド会社は彼の政策が経費の多いわりに利益の少ないのを忌んで彼を本国に召還したから、そのためにフランス人の植民地は倍不振に陥ったのである。そこでこの間隙に乗じて起ったものは、イギリス東インド会社の書記クライブであった。

彼は勇敢なる青年実業家で、一七五七年には僅かに三千の兵を以て、フランス軍とベンガルの土民兵との連合軍七万に対し、これをカルカッタの北方八十三マイルのプラッシーに破ったから、ここにフランスのインド政策は、その根底を覆されて敗退したのである。

同上書 p.23~24

このプラッシーの戦いで勝利したことで、イギリスはインド侵略の足場を固めたわけだが、その後クライブは武力を用いずに、イギリスの伝統的な手法でムガル帝国の弱体化を進めていくのである。このようなやり方でインドを弱体化したという事実は、一人でも多くの日本人に知ってもらいたいと思う。

即ち彼は伝統の隠忍自重を発揮して、極めて用心深く辛抱強く、打算的に、他の諸国の如く表面堂々と侵迫することをせず、表裏二様、硬軟両方の手腕を揮い、全インドの五臓六腑に結核菌の如く食い込むというやり方である。

すなわちまずヒンドゥ教徒をして回教徒と戦わしめる一方、帝国内の諸王候を互いに軋轢せしめたり、その諸王候の家臣に贈賄して主君に背反せしめるとともに、その内応によって勝手極まる幾多の諸条約を結んで、いつの間にか帝国を有名無実のものにしてしまい、遂に一八〇四年にはムガル帝に年金を与えて全インドの支配権を東インド会社の手に収め、その後五十余年を経て一八五七年、帝が土民の叛乱に関係したのを口実としてこれを廃し、ここにようやく名実ともにムガル帝国を亡ぼしたもので、その翌年二百五十八年ぶりで東インド会社を廃して政権を本国政府の手に移し、更に十八年を経て一八七六年に、新たにインド帝国を建設して、イギリス王がインド皇帝を兼ねることとし、それから次第に東西に入れた手と連絡し、ビルマよりマレー半島まで、西はベルジスタンとその北のアフガニスタン及び東西のイランに至るまで、ことごとくこれを保護国とし、さらにその西のイラクからケラクまで連ねて地中海に出で、またアラビア沿岸のオマーン、アデンから紅海に沿うスエズまで、ことごとくその土地を懐柔して、遂にこれを保護領同様の地方と為したのである。

すなわち、インドを中心とするアジア大陸の南岸、アラビアからマレー半島までは、かくして三百年の間にことごとく英国の勢力範囲となり、この大地域を基礎としてシンガポール海峡から、太平洋へ覗き出したものである。

同上書 p.24~26

イギリスは世界各地にある植民地を統治するにあたり、植民地の大衆の分断を図り、あい対立するように仕向けることでで統治を容易にする手法を用いたのだが、この統治手法を「分割統治」と呼び、戦前には多くの書物に登場していたのだが、戦後になってイギリスの植民地統治手法として詳しく解説されている本がどれだけあるのだろうか。

Wikipediaによると「分割統治」は「分断統治」「分断工作」とも言い、「被支配者同士を争わせ、統治者に矛先が向かうのを避けることができる。統治者が被統治者間の人種、言語、階層、宗教、イデオロギー、地理的、経済的利害などに基づく対立、抗争を助長して、後者の連帯性を弱め、自己の支配に有利な条件をつくりだすことを狙いとし、植民地経営などに利用された」とある。

「分割統治」と同様な手法が特定の国を弱体化させるために、「分割工作」「分断工作」という名で古くから用いられ、そして今も世界で仕掛けられていると認識することが重要である。

もちろんわが国においてもこのような工作は何度も用いられ、戦前も戦中も戦後も、そして今現在も、マスコミなどを利用して、様々な国から世論分断のための情報・宣伝工作がかけられていると思うのだが、そういうことを戦後の日本人に気付かせないために、多くの書物がGHQによって焚書処分されたのではないだろうか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント