勝利をしたのはどちらなのか

文久三年七月二日(1863/8/15)の 薩英戦争で英艦隊は想定外の被害を受け、その報復として鹿児島の中心部を砲撃し、市街地を広範囲に焼き払い、上陸もせずに錦江湾を去って行った。

普通に考えれば敵軍の上陸を許さず退却させた側の勝利であるのだが、薩摩藩には相手の被害状況を知る術があるわけではなく、自軍にもかなりの被害が出ていた薩摩藩には、勝利したという実感はなかったようだ。

薩摩藩の家老・川上但馬の感想が、徳富蘇峰著『近世日本国民史. 第50』に出ている。

何分にも敵の照準が的確なところから、我が薩摩方は祇園洲砲台をはじめ、他の方もみな砲身を破砕せられ、砲口を撃鎖せられ、廃物に帰せしめられた。なお一日も戦争が継続せば、ゆゆしき一大事が到来するのであった。しかし天祐にも暴風雨にて、終わりに沖小島の砲撃を浴びせたから、やや我々も形勢を挽回したようにも見えたが、しかも市中は上を下への大混雑で、人心恟々(きょうきょう)として、恐慌はひとかたでなく、勝敗いずれやら頓とわけがわからず、五里霧中であった。しかし、軍服のままの敵将が水葬せられ、死体が渚に打ち寄せられたのを見ては、さすがに敵も多少の損害を蒙ったと想像した。何分にも艦内のことは、一切陸上よりは判明せず、やはり半分は当方の敗北だと信じていた。[東孤竹著薩英戦争]

(徳富蘇峰『近世日本国民史. 第50 攘夷実行篇』民友社 昭和11年刊 p.262~263)

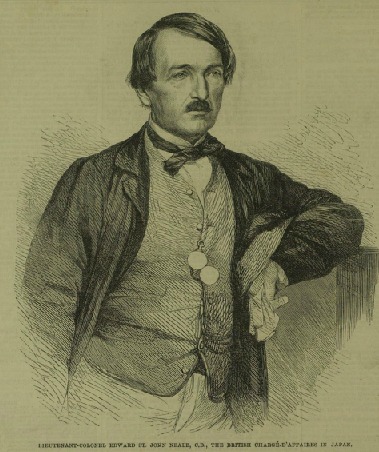

一方、世界最強と言われていた英国の艦隊が、日本の一藩に過ぎない薩摩と戦い、多くの犠牲者が出た上に、上陸もできずに錦江湾を退却したことが面白くなかったことは言うまでもない。英国代理公使のニールは横浜に帰航したのち、幕府に対し二度にわたり書を送って、速やかに薩摩藩に対して事件解決を命じよ、さもなければ再び艦隊を薩摩に送ると圧力をかけている。ニールにすれば、従順な幕府の方か薩摩藩よりはるかに交渉しやすい相手であったことだろう。

薩摩藩が和平交渉を始めた経緯

薩摩藩主の島津茂久(もちひさ)は、七月四日に朝廷及び幕府に対し英艦を撃攘した顛末を報告したが、孝明天皇に大変に喜ばれ、褒勅を賜って藩主も深く感激した。しかしながら、これで戦いが終結したわけではなく、イギリス艦隊が再び薩摩を襲来することは確実である。薩摩藩では英艦が再度襲来することを想定して、砲台の修築を急ぎ、新たな大砲や砲弾の制作など、次の戦争準備を始めさせたという。

ところが薩摩藩の中から、英国との戦いを冷静に振り返り、英国と講和しようとする動きが出てきたのである。『維新史. 第3巻』にはこう記されている。

しかし、薩英戦争の結果、薩藩は英国の堅艦巨砲の威力に覚醒せられたのであった。即ち英国艦隊は著しく天候の不利に災いされたとはいえども、その最新式の精巧なアームストロング砲の如きは、射程著しく長くして猛威を逞しくし、すべての武器および運用の技術の如きも、薩藩の遠く及ばざるを知った。

ここに薩藩の具眼者は採長補短(さいちょうほたん:長所を取り入れ短所を補う)の緊急なるを暁(さと)るに至ったのである。されば小松帯刀、大久保一蔵、中山中左衛門ら藩の要路は暴虎馮河(ぼうこひょうが:命知らずのこと)の勇に逸って無謀の攘夷を行うは、かえって国家の安危にも係ることを惧れ、漸く薩英講和の要を説くに至った。

たまたま島津家の支族佐土原藩主島津忠寛は深く宗藩の安危を憂慮し、家老樺山舎人・用人能勢二郎右衛門を遣わして薩英講和の要を入説せしめた。薩藩は衷心講和を欲しながらも、体面上大いに苦慮していたが、ここに佐土原藩の勧告を容れるという形式によって、英国代理公使と直接和平交渉に着手したのである。

(『維新史. 第3巻』維新史料編纂事務局 昭和16年刊 p.504~505)

前回の記事にも書いたが、薩摩藩の大砲の砲弾は球形の旧式のもので射程距離はせいぜい一キロ程度しかなかったという。それに対し英艦隊のアームストロング砲は、砲身の螺旋状に切った条溝を通過して椎の実型の砲弾が回転しながら飛び出す仕組みで、射程距離は二キロから四キロまで諸説がある。たまたま台風の最中に戦争が開始され、当初は高い波の影響で英艦搭載の大砲の照準が定まらなかったのだが、大砲の飛距離や破壊力に格段の差があることを薩摩藩の主要メンバーは見逃さなかった。再び英国軍を相手に戦って、勝てる可能性がないことを彼らはしっかりと認識していたのである。

対英講和談判

以上の経緯から、九月二十八日に薩英の第一回談判が横浜で行われることとなった。

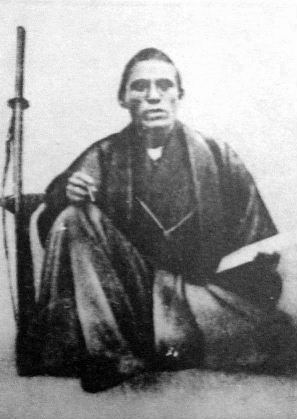

薩摩藩の交渉にあたったのはのちに歴史学で東大教授となった重野安繹(やすつぐ)だが、第一回、第二回交渉では、代理公使ニールを相手に一歩も譲っていない。

『維新史 第3巻』にはこう記されている。

…薩摩藩は談判の当初より、生麦事件の犯人処刑は承認するが、現在なお行方不明であり、償金の件は幕府の命に従って諾否を決すべしと言い、著しく妥協的態度を示したが、まず薩英戦争の理非曲直を明らかにしようと主張し、ここに開戦の責任について、彼我の間に議論が沸騰した。

即ち薩摩側は、英国艦隊が薩船拿捕の不法行為に出でたことを指摘して、開戦の責任を問うた。これに対して英国側は、元来幕府の了解を得て、鹿児島に回航したにもかかわらず、薩藩は敵意を示して英国の要求を拒絶した。薩船を抑留したのは薩摩の譲歩を促すための手段にすぎず、談判継続中に薩藩の砲台より砲撃を開始したのは甚だ不法であると反駁して、両々相譲らず談判は4時間余にわたって遂に決着しなかった。

ついで第2回談判は十月四日に開かれたが、再び激論数刻にわたり、双方強硬に自説を固持して譲らず、ニールは更めて薩摩より犯人処刑を確約する詔書を入れることと償金支払いとの、二か条の講和条件を明示した。而してこの両度の談判にあたって、薩摩側は英国艦隊の威嚇的態度と藩船拿捕の不法行為とを指摘して、大いに開戦の責任を呼号し、終始巧みに応酬して、しばしば彼をして答弁に窮せしめたのである。

(同上書 p.505~506)

ところが、江戸幕府は談判が決裂するのを恐れて薩摩藩を説得し、翌日の第三回談判において講和が成立することになる。薩摩藩は償金支払いと犯人捜査の承諾を与えるが、その交換条件として軍艦購入のあっせんを依頼し、償金の支払いについては幕府より借用して支払う事で決着した。

重野らは島津久光に談判の経過を報告し償金支払いの許可を得たのだが、今度は江戸幕府老中板倉勝重が財政の逼迫を理由に、薩摩藩への貸出に難色を示す。

薩摩藩は大久保一蔵を江戸に送り、老中板倉勝重と交渉させたのだが、大久保は「幕府がもしこれを許さなければ、対英談判は決裂して、しいては天下の大事となるであろう」と迫り、一方英国のニール代理公使も償金支払いの猶予期限を遥かに過ぎたことに圧力をかけて、江戸幕府は双方の圧力に屈して薩摩藩に貸し出しを実行し、十一月一日に薩摩藩は、幕府から借りた金で英国に償金を支払ったのである。

そして薩摩藩は、結局この借入金を踏み倒したようなのだが、江戸幕府と薩摩藩とを比較しても、交渉力は薩摩藩の方が数段勝っていたようだ。かくして薩摩藩は生麦事件から薩英戦争と続いた大問題を、藩の資金を使わずに解決したのである。

英国からすれば、薩英戦争に勝利したとは思っていなかったところに、薩摩藩から講和談判の申し出があり、償金を支払うとまで言ってきたことに驚いたようだ。

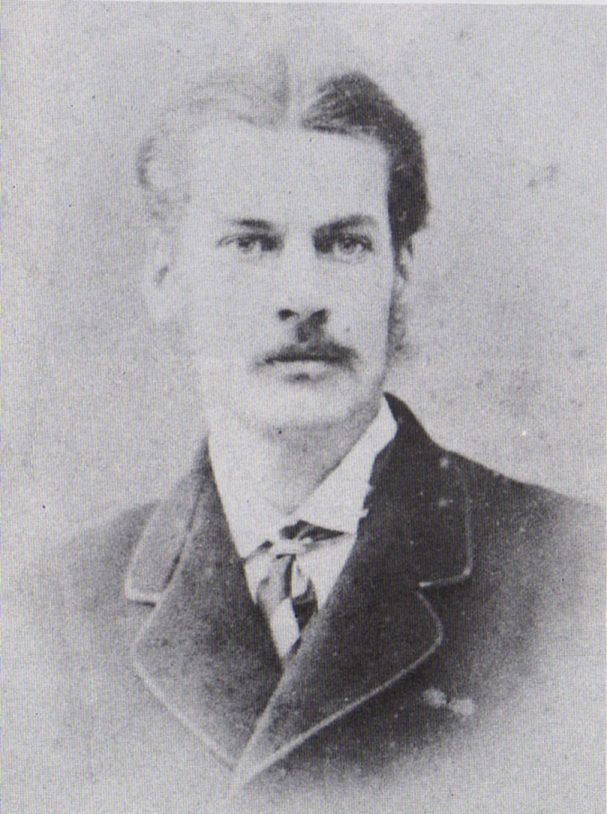

アーネスト・サトウは著書にこう記している。

それから一か月過ぎて、薩摩の高官二名が公使館へやって来たときには、われわれは驚きながらも、愉快な気持ちでこれを迎えた。この薩摩人は、二万五千ポンドの賠償金を支払うことを約束した。

(岩波文庫『一外交官の見た明治維新(上)』p.113)

その後の薩摩とイギリスとの関係

では幕府の金で賠償金を支払った後の薩摩とイギリスととの関係について触れておこう。GHQに焚書処分された柴田俊三 著『日英外交裏面史』にはこう記されている。

薩藩はまた分捕った錨(いかり)まで返付し、講和後に船舶の購入方や、留学生を送ることまで懇談に及び、両者間和やかな空気が流れ、やがて英国公使が鹿児島訪問の原因となった。この鹿児島戦争は英国海軍史で敗戦なりと特記せられ、かつキューパー提督はこともあろうに東洋未開国の一藩と戦って敗れた瀆武(とくぶ:武をけがす)につき、散々油を搾られていた。また元治元年(1864年)二月英国下院で、ブックストンは「鹿児島市街炎上は下院の深く遺憾とする所なると同時に、これはキューパー提督がその任務を誤解したる結果にて、罪提督にあり」という趣旨の決議案を提出した。これに対する賛否論は盛んに討議せられたが、結局ブックストンの議成立せず、彼もその提案を撤回した。

当時まだ政府反対党の首領ソーズベリーは、外務大臣ラッセルの日本に対する政策を痛撃して曰く、「このことは英国の弱国に対する外交策の好個の見本である。最後まであらゆる権利を以て威圧し、搾取し圧迫する。この主義を実行するに当たっては外交の儀礼なく、相手方の感情や面目を考慮しないですこぶる横柄にやる。この調子を以て弱者をしてその弱きを痛感せしめ、かくして弱者は滓も余さず、弱者の悲哀を嘗め尽くすのである」と、完膚なきまでに糾弾した。英国また正義の士なきにあらずと言うべきである。

(柴田俊三 著『日英外交裏面史』秀文閣 昭和16年 p.57~58)

少し補足しておくと、文中の「分捕った錨」とは、薩摩藩の第九砲台の直下に碇泊していたパーシューズ号が、薩摩の砲撃を避けるために錨を切って逃げ出したことから、湾内に残されていたものである。

キューパー提督は1863年11月14日付の『ザ・タイムズ』に、「鹿児島の街を破壊したのは自分の手柄である」と誇らしげに書いたことが下院議員のブックストンの目に止まり、彼が英国議会で不必要で過酷なこの攻撃に非難を浴びせ、提督の非難決議を提出したのである。

しかしながら、この攻撃は単独の判断でなされたわけではなかった。ラッセル外務大臣がニール代理公使に与えた命令では、もし薩摩が犯罪者の処分と賠償支払いを拒否する場合において、港の封鎖、薩摩候の住所地の砲撃を行う、薩摩藩の汽船を捕獲することなどを例として挙げている。外務大臣の命令書は徳富蘇峰の前掲書に全文が出ているが、薩摩市街を焼き払うような行為はやりすぎだというのである。

英国議会における鹿児島市街攻撃批判の詳細は皆村武一著「『ザ・タイムズ』にみる幕末維新」(中公新書)に詳しいが、英議会でこのような議論がなされたことは薩摩藩にとっては大いにプラスになったようだ。

キューパー提督やニール代理大使、ラッセル外務大臣らの責任がイギリス議会で議論されはじめた頃に、たまたま薩摩藩が和解を求めて、賠償金を支払ったことにニール代理公使が喜んだことは言うまでもない。薩摩候から軍艦購入の便宜を図るように依頼されたニール代理公使は、それに応じたという。

このように薩摩藩とイギリスとは薩英戦争をきっかけに親密な関係となり、薩摩藩はイギリスから軍艦を購入することが出来、その後大砲や最新鋭の銃などを入手するようになったのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント