薩摩軍が砲撃してくるとは考えていなかったイギリス軍

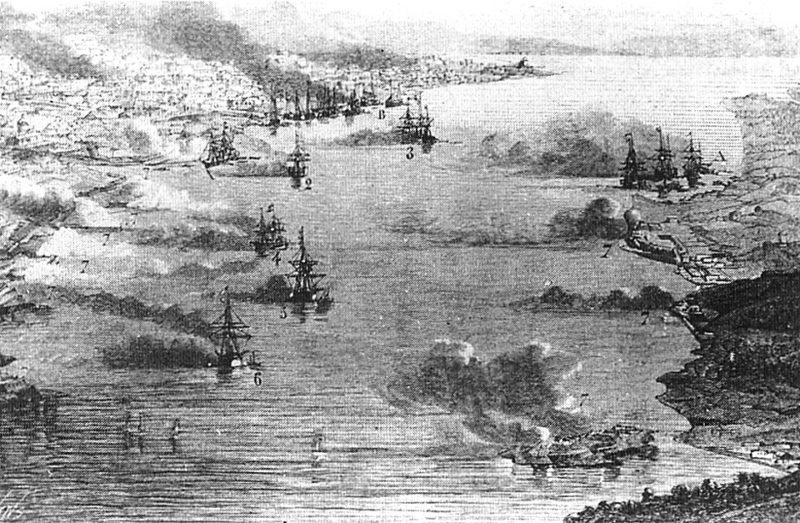

前回の「歴史ノート」で、薩摩藩の回答に納得できなかったニール代理公使が軍事力行使を決意し、最初にイギリス軍が湾内の汽船を拿捕し掠奪を開始すると、薩摩軍の大砲による砲撃が開始されたことを書いた。

『維新史. 第3巻』には、薩摩藩は周到な準備をしていたことが記されている。

是より先、薩藩はすでに必戦を覚悟して、しきりに軍議を凝らし、藩主(島津)茂久および生父久光は、居城を出でて千眼寺を本営となし、藩士はそれぞれ戎器を携えて部署に就き、市の内外要衝の地を厳戒した。(文久三年)七月一日(1863/8/14)には、英国艦隊がもし暴戻の態度に出づれば、断乎として膺懲手段をとるとの議を固め、老幼婦女に避難を命じ、市中はためにすこぶる騒擾混雑を呈した。

しかるに七月二日(8/15)、英艦が藩船三艘を理不尽に拿捕するの暴戻を敢えてするに及び、各砲台の守兵は之を望見し、切歯扼腕して開戦命令の至るを今や遅しと待ち設けていたが、正午頃飛令至って各砲台は一斉に火蓋を切った。

既に七月一日(8/14)午前中より強風吹き募り、天候漸く険悪となったが、二日(8/15)には猛烈な台風が襲来し、ここに烈風豪雨狂乱怒涛の中に、壮烈な薩英戦争が展開せられたのである。

(『維新史. 第3巻』維新史料編纂事務局 昭和16年刊 p.498~499)

キューパー提督は、湾内の汽船を拿捕すれば薩摩藩は屈してイギリスの要求を承諾すると判断したのだが、この行為が薩摩藩の砲撃開始に繋がるとは想定していなかったようだ。

ところが英国軍は、薩摩藩の砲撃が始まってすぐに応戦を開始したのではなく、三隻は拿捕した汽船内に入って金目のものを掠奪させ、最新鋭の旗艦ユーライアス号もなかなか反撃体制に入れなかったことが記録に残っている。

この時に錦江湾に碇泊していた戦艦アーガス号に乗船していたアーネスト・サトウはこう書いている。

…正午になると、突如一発の砲声がきこえた。それと同時に、全砲台がわが艦隊に向かって火ぶたを切ったのである。雨が降り、風が台風のように吹いていたのだが、提督は直ちに交戦の命令を下し、また拿捕船を焼却せよとの信号をわが艦(アーガス号)と、レースホース号およびコケット号に向けて発した。この信号を受けるや、私たちはみな拿捕船内に突進して、掠奪を開始した。私は日本の火縄銃と円錐形の軍帽(陣笠)をせしめたが、士官連中の中には一分銀や渡金二分金などの貨幣を見つけた者も数名いた。水兵たちは鏡、酒瓶、古筵の切れ端など、持てるものは何でも掠めた。およそ一時間もこうした乱暴が行なわれた後、汽船に穴をあけて火を放ち、それから命令を受けるために戦線へ馳せつけた。…

(岩波文庫『一外交官の見た明治維新(上)』p.107-108)

しばらくしてから、わが方も日本側の砲火に応じた。日本側の最初の砲撃に対して旗艦の応戦が遅れた(2時間)わけは、艦上にまだ賠償金が積んであったため、ドル箱の堆積(たいせき)が弾薬庫の戸を開ける邪魔になったからだという。第九砲台の直下に碇泊していたパーシューズ号は、錨(いかり)を切って、逃げ出さねばならなかった。この錨は数カ月後に薩摩の人々が捜しだして、わが方へ返してくれた。こうした遅滞のために、パーシューズ号は戦列の最後方に位置しなければならなくなった。

江戸幕府から獲得した償金(11万ポンド=44万ドル)が邪魔になって旗艦の弾薬庫を開けるのに二時間近くかかったというのも笑い話だが、おそらくイギリスは薩摩藩との砲撃戦ははじめから想定しておらず、江戸幕府と同様に軍艦で威圧するだけで、薩摩藩から容易に償金が獲れると高を括っていたと思われる。

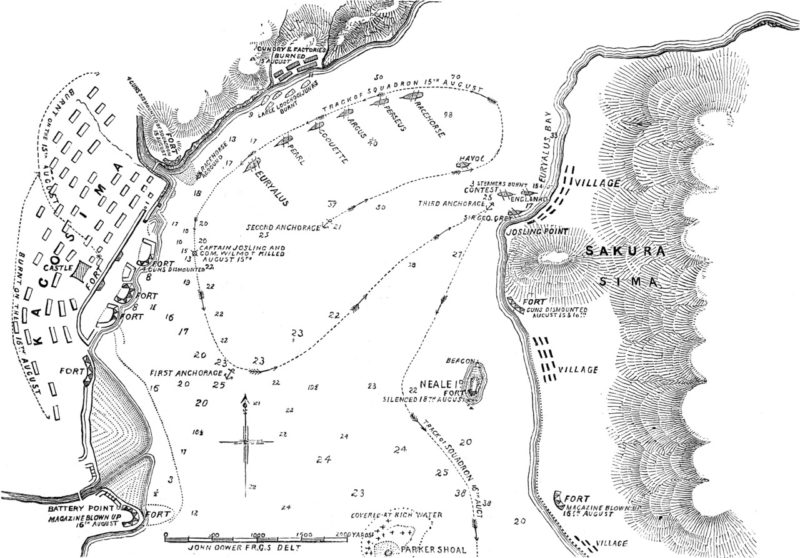

旧式の大砲で大きな戦果を挙げた薩摩藩

いずれにせよ、旗艦ユーライアス号の砲撃開始が遅れたのは薩摩藩にとっては幸運であった。この旗艦にはアームストロング砲が百十ポンド砲五門、四十ポンド砲八門、カロネード砲十六門、その他二十二門と、他の艦を圧倒する数の大砲が搭載されていたのである。

この旗艦がたまたま射程圏内に碇泊していたので、薩摩藩は多くの命中弾を浴びせている。

また天候も薩摩軍に味方した。台風のような雨風で波は高く、英国軍はなかなか照準が定まらなかったのに対し、薩摩軍は予てから訓練を積んで砲弾の飛ぶ距離を熟知していた上に、旗艦だけでなく他の多くの英艦船が、幸運にも薩摩藩の大砲の射程圏内に入っていたのである。

薩摩藩の砲台は、先代の島津斉彬の時代より錦江湾沿岸の要所に設置されていたのだが、薩摩藩の大砲の砲弾は球形の旧式のものであり、射程距離はせいぜい一キロ程度しかなかったと言われている。一方イギリス艦隊のアームストロング砲には砲身に螺旋状に切った条溝があり、椎の実型の砲弾に回転を与えることにより射程距離は二キロから四キロあるとされ、破壊力に格段の差があったのである。ところがイギリス軍の応戦の準備が遅れたことや、薩摩藩の大砲の射程距離内にいたことから、英艦の多くが薩摩藩の大砲の直撃を受けている。

引き続きアーネスト・サトウの文章を引用する。

交戦を開始してから四十五分ばかりして、旗艦が艦首を転じたのが見えた。次いでパール号が、戦線を離脱してしまった。これは、ユーリアラス号(旗艦)のジョスリング艦長とウィルモット中佐が、第七砲台から発射された球形弾にあたって戦死したためであった。同艦は、知らず知らずのうちに、砲台と日本の砲手が平素用いていた練習目標との中間を進んでいたので、正しく先方の射程距離内に入っていたわけだ。ほとんど同時に、十インチの破裂弾が艦の主甲板でさく裂したと見るまに、七名の水兵が戦死し、一名の士官が負傷した。こうして、十インチから十八ポンドの砲弾を持つ三十七の砲門の一斉射撃をあび、この堂々たる軍艦もすっかり窮地におちいってしまったのである。

(同上書 p.108-109)

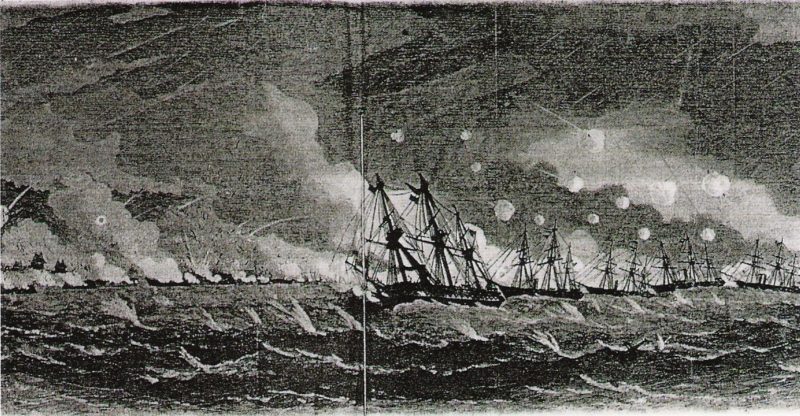

その後、英艦は次第に薩摩藩の砲台から離れて、薩摩の大砲が届かないところから砲撃するようになり、そのために薩摩の砲台は漸次破壊されていき、次第に戦闘能力を失っていった。

さらに英軍は、工場地帯の沖合にかかっていた五隻の琉球船に火を放ち、また鹿児島の市街地に向けて矢箭(ロケット)などを発射した。烈風が吹いていたのですぐに火は拡がり、、さらに翌日の砲撃で、上町(かんまち:鹿児島市北部、磯~鹿児島駅周辺~市役所あたり)の大半を焼失させてしまったという。

英国軍の人的被害は大きく、上陸することなしに錦江湾を後にした

両軍の損害については、Wikipediaによると英軍側は十三名が戦死し、五十名が負傷(内七人死亡)。艦船大破一隻、中破二隻に対し、薩摩軍は、五名が戦死し十三名が負傷したとある。人的被害は英軍の方がはるかに大きかったが、大砲八門、火薬庫のほか、鹿児島城内の櫓、門等損壊、集成館*、鋳銭局、寺社、民家三百五十余戸、藩士屋敷百六十余戸、藩汽船三隻、民間船五隻が焼失し、薩摩藩の物的損害は甚大であったようだ。

*集成館:島津斉彬が建設させた、近代洋式工場群。製鉄・造船・紡績に力を注ぎ、大砲や武器弾薬も製造した。

これだけ多くの人家が焼失したにもかかわらず、薩摩藩の民衆の死者がなかったのは、薩摩藩が攻撃を開始する前に避難を命じていたからだという。

一方、英国艦隊は想定外の損傷を受けた上に、死傷者も多く、また燃料・弾薬・糧食も余裕が乏しかったため、戦闘を続行することが厳しいと判断したようである。

再び、アーネスト・サトウの文章を引用する。

8月16日(七月三日)、日曜日の朝、この戦闘で生命を失ったジョスリング艦長、ウィルモット中佐、および九名の水兵の死体が海中に葬られた。その日の午後、艦隊は錨をあげて、砲台や鹿児島の町がはるか後方に遠ざかるまで遠距離から炸裂談をあびせながら、ゆるい速度で湾を下って行った。同夜は町から少し離れたところに碇泊し、17日(七月四日)に横浜に向かって帰航の途についたのである。アーガス号に乗り込んでいた私たちの多くは、この退去にはなはだ不満な気持ちをいだいていたのであるが、他の艦の者もやはり同じだったと思う。

われわれが去る時、日本の大砲はまだわれわれ目がけて発砲をつづけていた。弾丸は一つも、わが艦隊のところまで届かなかったのであるが。しかし、このようにわれわれを追い撃ちしたので、わが方が数か所の砲台を破壊し、また鹿児島の町を廃墟と化せしめたにもかかわらず、薩摩側では自分の力でイギリス艦隊を退却のやむなきに至らしめたと主張するのも無理ではなかろう。もし、わが方が砲撃を続行して、敵の大砲を完全に沈黙させたうえで上陸するか、または数日間町の沖合に碇泊を続けたならば、当方の要求が通ったのではないかという意見も多かった。噂によれば、兵隊若干を上陸させて大砲数門を分捕ってくることをニール大佐が大いに主張したのであるが、提督は一兵をも上陸させることを拒んだという。

(同上書 p.110~111)

薩英戦争の砲撃戦をどう評価するか

GHQ焚書の大熊真 著『幕末期東亜外交史』に、次のような記述がある。

薩摩候は8月18日(七月五日)付を以て戦況を上奏した仲に、応接の最中、英が、薩の「蒸気船三艘、非法に引出し、既に出帆の形に見受候につき、堪まらず憤激、即時に打ち砕くべき旨、厳令を下し」た旨を上聞に達した。

もちろん薩摩では、開戦前に、英艦乗取り、英将捕獲の計をめぐらせた事実があり、英国艦隊の側にすきがあったならば、そんなことも起こり得たであろうが、正式の談判から、法線の開始に至る、表向きの経過を見ると、どこまでも、条理を踏んで一歩も外れたところがないのである。そしてそれは、諸侯の一人としての島津氏が、封建体制を楯にとっての正々堂々の闘いであった。それは決して、単純な攘夷でも排外でもなかった。英人を生麦で切ったのも、英艦を桜島に撃ったのも、英人なるがゆえに斬ったのでなく、英艦なるがゆえに撃ったのではなく、それが、英人ならず、英艦ならずとも、行列を妨げ、汽船を奪うという如き行動に出ずるものは、これを斬り、これを撃つは、国法の当然であるという立場に拠っている。

(大熊真 著『幕末期東亜外交史』乾元社 昭和19年刊 p.179~180)

戦後出版された歴史書は、生麦事件も薩英戦争も「攘夷実行」の実例として書いているのが大半だと思うのだが、この二つの事件について調べると大熊氏の指摘のとおりであり、下関海峡を航行する外国商船に一方的に砲撃した長州藩とは区別して論じるべきだと思う。

また当時、外国では薩英戦争について、当時世界最強であったイギリス海軍が、一度も薩摩上陸を果たさないままに横浜に戻ったことは、事実上勝利をあきらめて敗退したと受けとめられたという。

Wikipediaにはこう記されている。

ニューヨーク・タイムズ紙は『この戦争によって西洋人が学ぶべきことは、日本を侮るべきではないということだ。彼らは勇敢であり西欧式の武器や戦術にも予想外に長けていて、降伏させるのは難しい。英国は増援を送ったにもかかわらず、日本軍の勇猛さをくじくことはできなかった』と評している。

本国のイギリス議会や国際世論は、戦闘が始まる以前にイギリス側が幕府から多額の賠償金を得ているうえに、鹿児島城下の民家への艦砲射撃は必要以上の攻撃であったとして、キューパー提督を非難している。

アーネスト・サトウも、薩摩の民家への艦砲射撃を著書で非難している。

…すでにわが方は、砲台と町の大半を撃破した。そしてリチャードソン**の殺害のことなぞ何も知らぬ多数の無辜の人々を、この砲撃で殺戮したに違いない。その結果、初めの理由は公安破壊の罪に過ぎなかったのを、開戦の理由にまで拡大してしまったのだ。そういうことをやりながら、さらに再び多数の人命を奪ってまでも贖罪を迫ろうとするのは、決して正当ではないと私には思われた。

**リチャードソン:生麦村で薩摩藩の島津久光の行列と遭遇し、薩摩藩士に殺害された人物。

(同上書 p.114)

アーネスト・サトウは民家への艦砲射撃で多くの民間人が犠牲になったと考えたのだが、前述したとおり、民間人は予め避難していたので無事であった。

英国艦隊は一旦横浜へ退却したのだが、ニール代理公使は、英国の面目にかけてもこのまま引っ込んでいるわけにはいかないと考えた。彼は、幕府が薩摩に命を下して事件を解決しなければ再び艦隊を鹿児島に送ると述べ、幕府を頻りに威嚇したのである。一方イギリス議会では、薩英戦争の戦い方に問題があるとしてキューパー提督が非難されることとなる。

この話の続きは次回の「歴史ノート」に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売を開始しています。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント