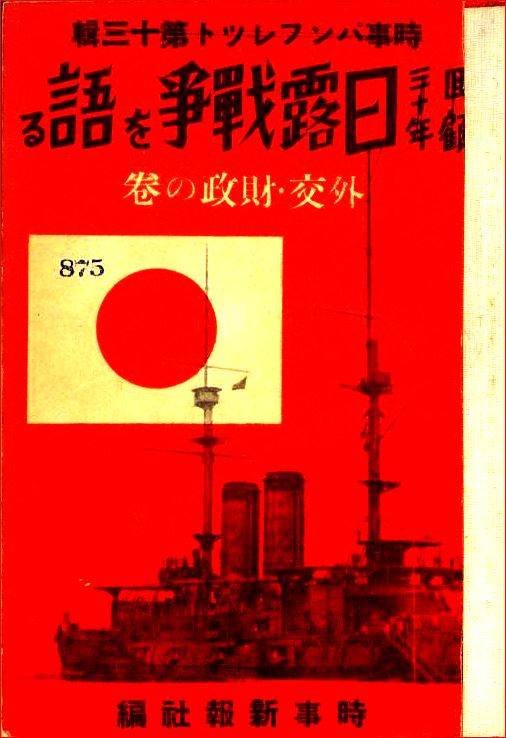

日露戦争に関するGHQ焚書リストの中に、時事新報社 編『日露戦争を語る. 外交・財政の巻』(昭和10年刊)という本がある。日露戦争の重要な交渉や会議などに関わった人物が、当時のことを回想して記した文章をまとめた本なのだが、簡単に目次と筆者の当時の経歴を列記すると

「戦前外交」・・・栗野慎一郎(当時駐ロシア公使)

「三十年前の非常時財政」・・・阪谷芳郎(当時大蔵次官)

「募債苦心談」・・・深井英五(当時日本銀行秘書役)

「ロシアの背後より戦争を見る」・・・秋月左都夫(当時スウェーデン公使)

「講和外交秘話」・・・本多熊太郎(当時講和会議全権随員)

「ロシアから日本を観る」・・・ローゼン(当時ロシア駐日公使、後ポーツマス会議全権)

で、いずれも興味深い話ばかりである。

先日「歴史ノート」でポーツマス講和会議のことを書いたので、今回は本多熊太郎の「講和外交秘話」の一部を紹介させて頂く。

ポーツマス講和会議の特異性

冒頭で本多は、ポーツマス講和会議の特異性について触れている。ちなみに、文中の「欧州大戦」とは「第一次世界大戦」、「小村さん」は「小村寿太郎」を意味している。

ポーツマス講和会議には一つの特異性がある。それは即ち日清戦争や普仏戦争ないし先年の欧州大戦の場合の如く、交戦国の一方が敗戦者たる地位を自認して他の一方、即ち戦勝国に対して和を乞うた結果として開かれた会議ではないことである。

なるほど開戦以来一年有半を通じ、ロシアは海に陸に連戦連敗で、ただの一回たりとも勝利を獲たことがないのではあるが、それにもかかわらず彼はなお戦敗者として講和を求むるを肯(がえん)ぜず、講和会議は第三者たる米国大統領ルーズヴェルト氏の両交戦国に対する勧告によりて開催されたのである。こうした事情の下に会議から講和が成立するとせば、それは所謂(いわゆる)ピース・バイ・ディクテーション(戦勝国側より指名の条件による和約)でなくして、ピース・バイ・ネゴシエーション(商議による講和)であらねばならぬことは当然の数である。これがポーツマス会議の特異性としてまず頭にいれておくべきことである。しかも、このルーズヴェルト大統領の勧告は大統領自身の発動には相違ないが、大統領のこうした発動は、実は裏面における日本の外交工作がスウィッチをかけた結果であることは、今日ではほとんど周知の事実である。

かかる事情から生まれた講和談判であるから、所謂商議による講和の特質として日本側の提出した講和条件が、全部ロシア側に容れられるということは本質上望み難いところであった。その結果、結局妥協講和となって条約の成立を見たのはやむを得ぬところである。要は、かくして成立した講和条約によって日本は果たして開戦の目的を貫徹し得たりや否や、戦争目的を構成する重要要求を犠牲にして――幾分たりとも――談判をまとめたのであるか否かの観点から批判さるべきである。この見地からみるとポーツマス条約は完全に近い成功であるということは、当時現場にあって、最も悲憤慷慨した一人である私ですら、今日無条件に認めるところである。

・・・中略・・・

平和条件は講和会議の開催を俟って相手方に示さるべきもので、また戦局の進転とともに変更を見るべきものであるが、そもそも開戦原因となりたる重要問題については (1)韓国の自由処分権 (2)ロシアの満州撤兵 (3)遼東租借およびこれに付随する権利(これは主として東清鉄道南部支線を意味する訳である)の日本への譲渡は戦争の原因に鑑み、また東亜和平の確立のために慮(おもんばか)るにおいて絶対に日本の必要とするところだ、との日本の立場もル氏の諒得を得た。

時事新報社 編『日露戦争を語る. 外交・財政の巻』昭和10年刊 p.84~89

奉天の快勝直後を記憶するが、小村さんは更に一歩を進めて、遼東租借地以外の満州に関する日本の態度は「施政の改善および改革の保障の下に、その占領する地域を支那に還付するにありということ」また日本は今日までの戦績に顧み、講和条件の一つとして償金を要求する理由ありと信ずる旨をル氏に通じた。

旅順陥落~奉天会戦の頃のロシアと日本の動き

旅順要塞が陥落し東洋艦隊も全滅して戦争の山は見えていた。この段階でロシアから講和の申し入れがあってもおかしくなかったのだが、逆にロシアは奉天を中心に大軍を集結させていた。しかし奉天の会戦でも大敗して、ロシア国内でも講和すべきとの意見も出たようだ。当時のロシアの内情について、本多はこう述べている。

当時のロシアの内情は小村さんがその頃の閣議に提出された意見書にあるように、

「和戦の問題は、武断・文治両派の政権争奪ならびに、段々国内各方面に火の手のあがりつつある国家改革問題とも関連し、事態また複雑を加えつつある。その上に今度の戦争に直接責任を有する一派は勝敗にかかわらず交戦を継続していくよりほかに立場がない境遇に置かれているという始末であって、この連中は日に日に益々激化を加える国内の情勢や世界の世論などには頓着なく、昂然として戦争継続を公言し、欧ロの新鋭部隊をドシドシ満州に増遣しつつあり、一方に於いて久しく仏領マダガスカルに仮泊しておったバルチック艦隊もいよいよ、三月十六日同島を発して東航の途に就いた」ロシアの鼻息がこんなに荒く、虎視眈々講和仲介の機会を狙っているルーズヴェルト氏も、チョット手の出しようもないという状況であった。

同上書 p.90~91

実は奉天戦後満州軍総参謀長児玉大将が満州から内密に帰京されて「陸軍はもうやれるだけはやったのだ。今度の大勝利を機会にココイラで戦争終局としたい。何とか講和促進の工作が出来ないのか」ということであったが、今言ったような情勢で何分その機が熟せず、そこで四月八日の閣議で「帝国としては戦争はマダ長引くものと覚悟し、これに応じ持久の策を講ずるの外はない。ついては (一)作戦に於いては我が既得の地位を據守し、なお事情の許す限り一層優勝の地歩を占めるに努めると同時に (二)外交に於いては事情の許す限り迅速かつ満足に平和克服を図るべく適当の手段を講ずべし」と廟議一決した。これは小村さんから提出の意見書通りに決まったものである。

ロシアは奉天会戦で大敗しても講和しようとはせず、バルチック艦隊の東航を継続させた。そして日本海海戦で大敗した。ルーズヴェルト米大統領が動いて日露両国に講和を勧告し、両国ともそれを応諾したのだが、ロシアとの交渉はかなり厳しいものであった。

強気の交渉で押し通したロシア

ルーズヴェルト米大統領が動いて日露両国に講和を勧告し、両国ともそれを応諾した。六月三十日に桂内閣は閣議に於いて、講和会議で交渉項目の優先順位を明確に決めている。すなわち、

甲種:絶対に譲れないこととして

(1)韓国を日本の自由処分にゆだねること

(2)日露両軍の満州撤兵

(3)遼東半島租借権とハルピン・旅順間の鉄道の譲渡

乙種:交渉の余地のあるものとして

(1)軍費の賠償

(2)中立港に逃げ込んだロシア艦艇の引き渡し

(3)樺太および付属諸島の割譲

(4)沿海州沿岸の漁業権獲得 を決定し、小村・高平両全権に対し伝えていた。

しかしながら、ロシアとの交渉は想像以上に厳しいものであり、乙種については(4)を除いてすべてを拒絶されている。(1)(3)の問題に関するウィッテの主張は以下のようなものであった。

ロシアは今日まで戦運には恵まれておらないが、さりとて所謂(いわゆる)城下の盟を余儀なくせらるるが如き立場にあらず。なるほど今までの戦歴ではロシアは如何ながら連戦連敗と言えよう。しかしロシアは未だ敗戦国ではない。いわんや断じて被征服国ではない。優に戦争継続の能力を具(そな)えている。万一沿海州、黒龍州の二州が今後日本軍に占領されるようなことがあっても、ロシアの国運――国としての活力には寸毫の損傷も受けない。償金割地というが如き屈辱的条件を以て平和を買うことは日本軍がモスクワまで来たりたるとき、初めて問題となりうるのである。

同上書 p.123~124

今までロシアに武運がなかったのは事実であるが、今後も戦運に恵まれないとは断言できない。サガレン(樺太)については漁業その他商業的企業の・・・権利を、日本に向かって承認することには異存がないが、領土権の割譲は同意できない。もしそれ償金――日本の提案には戦費賠償とあるもそれは用語の問題で、賠償即ち償金である――に至ってはクリミヤ戦争の場合でさえ戦勝国たる英仏側では問題としなかったではないか。平和回復に心からの熱意を有する自分でさえ、日本に償金を払うくらいなら、むしろその金を使って戦争を継続した方がよいと思う。

この様な強気のスタンスで三日間粘られて、小村は私案として樺太北半分をロシアに戻すので、その代償としてロシアが一定額を支払うことを提案しそれぞれ本国に打診したのだが、わが国は了解したものの、ロシア皇帝の回答は相変わらず「一インチの地も、一ルーブルの金も日本に与うべからず。何ものも朕をしてこれより一歩をだに譲らしめ得ない」であった。小村はこの回答で、談判の打ち切りを決意したが、日本政府がそれを許さなかったのである。日本政府からの返電にはこう記されていた。

開戦の目的たる満韓関係の重要問題が既に満足に解決し得られた以上、よしんば軍費および割地の二大要求を不幸にして放棄するのやむなきに至るも、なおこの際講和の成立を期することは、軍事上および財政上の事情に於いて絶対の急務なりと認め、即ち此の機会を逸せず、是非講和を成立せしむべし。

同上書 p.218

全権メンバーも、わが国の新聞記者団もポーツマスを引き揚げるべく用意を整えていたのだが、全権団事務所にこの電報が届いた時、現場に居合わせた時事新報の特派員は本多の面前で声を出して泣いたという。他の新聞記者たちも同様の思いであった。

本多は、小村に政府の電報を届けに行ったが、小村は「長椅子に仰臥し沈思に耽っておられたが、珍しくも、そうした姿勢のままで受取」り、「黙然としてサインし、黙然として返され」、五分もしないうちに翌日の談判に臨む準備に取り掛かったと記されている。本多の話はまだまだ続くのだが、興味のある方は、是非リンクの続きを読んで頂きたい。

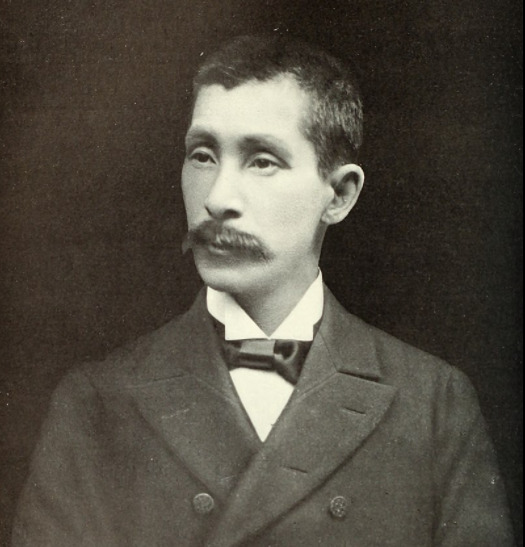

本多熊太郎の著書

本多熊太郎は明治七年(1874年)に和歌山県で生まれ、明治二十七年に東京法学院(現中央大学)在学中に外務省書記生試験に合格し外務省に入省した。明治三十四年(1901年)に小村寿太郎外相の秘書官となり、ポーツマス講和会議に随行した。その後外務省文書課長、ハルビン総領事、英大使館参事官を歴任し、大正七年(1918年)にスイス公使、大正十年(1921年)にオーストリア公使、大正十三年(1924年)からドイツ大使を務め、大正十五年(1926年)に退官後は外交評論家として活躍し、幣原軟弱外交を非難したことで知られている。

その後、昭和15年(1940年)松岡外相に再起用され、中国大使として赴任し汪兆銘政権との交渉にあたるが、翌年に病気が悪化して帰国した。また昭和19年(1944年)には東条内閣の外交顧問に就任している。

戦後GHQは本多を逮捕するよう命令し、A級戦犯として巣鴨刑務所に収監されたが、その後病気により釈放され、昭和二十三年(1948年)に没している。

本多の著書(単行本)は16点が国立国会図書館の蔵書となっているが、そのうち4点がGHQにより焚書指定を受けている。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント