シベリアに抑留された新進気鋭の日本史研究者

GHQ焚書リストの中に清水三男著『素描祖国の歴史』という本がある。著者の清水三男は戦前に日本中世史の新進気鋭の歴史学者として活躍していたが、昭和十八年(三十五歳の時)に陸軍に応召され、その直後にわが国の歴史を概観する本を書きあげたという。

著者の実弟の清水浩が「あとがき」で、この本の原稿を書き上げた時の「兄の眼があのときほど輝きにみちたのを、いままでに見たことがありません」と書いており、清水三男が余程書き残しておきたかった著作であったことが推察できる。この本の前半は、著者のユニークな視点から日本史の概説がざっくりと描かれていて、後半の「演技小史」は著者がその二年程前に映画俳優を志す若者相手に日本の歴史や文化史を講義した内容をまとめたものだ。

彼がもし帰国していれば京都帝国大学の非常勤講師となることが約束されていたそうだが、残念ながら彼は出征したのち二度とわが国の土を踏むことがなかった。

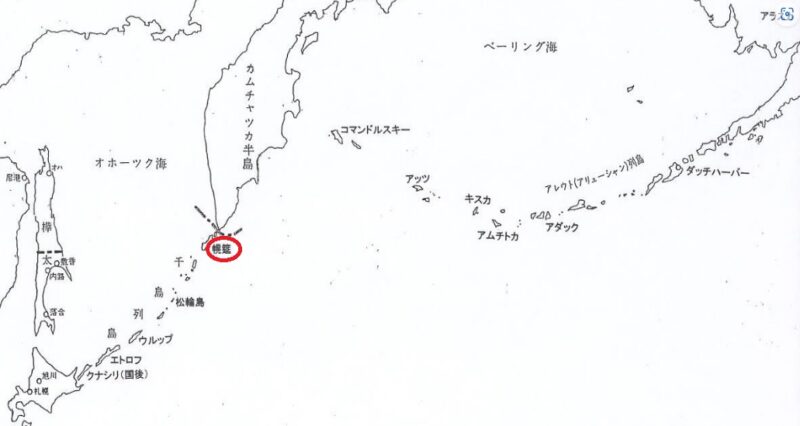

清水三男が陸軍に応召後向かったのは北千島の幌筵島(ほろむしろとう)で、アッツ島守備隊の玉砕、キスカ島守備隊の撤収の後、北千島は対米防衛の最前線となっていた。そこで彼は海上輸送部隊の荷揚げの仕事に携わっていて、敗戦後はソ連によってシベリアに送られ、昭和二十二年に抑留先のスーチャン捕虜収容所で急性肺炎のために亡くなったと伝えられている。彼の生涯について詳しく知りたい方は、昭和二十四年に出版された彼の著作『中世荘園の基礎構造 (現代歴史学論叢 ; 2)』の巻末に「清水三男の生涯とその業績」にまとめられているので、参考にしていただければ幸いである。

彼の著作は多くは残されていないのだが、昭和十七年に上梓した『日本中世の村落』は昭和19年度国民学術協会賞を受賞している。また没後は『清水三男著作集』全三巻が校倉書房から刊行されており、当時から歴史学者として高い評価を受けていたことは確実だ。

今回紹介させていただく『素描祖国の歴史』は、歴史学者・清水三男の「遺著」と考えて良いだろう。彼が後世の為に伝えようとしたわが国の歴史に何がどう描かれているのか、これから何回かに分けて紹介させていただくこととしたい。

なぜ祖国の歴史を学ぶのか

本書の第一章で、祖国の歴史を知ることの重要性について著者は次のように述べている。

明治大正の時代には先進欧米諸国に追いつくべく努めることによって進み得たが、今や欧米先進国自身進歩を止め、もはやわれらに手近い進軍の目印がなくなった。

かくて我々は我々の力一つでこの難局を切り開く他はない時に立ち至っている。果たして我々にかかる創造の力があるか、という反問に答えて余りあるものは、過去の輝かしいわが祖国の歴史あるのみである。そこに我々は、我々の祖先が幾度かの試練に耐え、常に国運を隆昌ならしめて来たのを見、大いなる自信と激励をうけとるのである。今に至って我々がこの難局に打ち負かされるようでは、先人の苦闘に対して甚だ申し訳がない。かく、国史の回顧は我々を鼓舞し、我々を奮起せしめてやまないのである。思えば我々は、我々だけの我々ではない。わが身一つさえ実は我々の祖先が守り育てて来た国家生活の生んだ成果の一つである。長い間の国家生活がなければ、わが身が現在かくあることはあり得ない。例えば何の某と氏名を称しうるのも、明治維新を完成せしめた、多くの志士の血族の成果であって、さもなくば大部分の国民は無姓の百姓として、無教養のままに捨て置かれ、英米の東洋植民地下の民の如き低い地位に止まっていたであろう。今日万民翼賛の政治に一億の民が均しく国運を担って立ちうるというこの名誉も、実にこうした先人の苦闘の賚(たまもの)に他ならぬのである。国史を知るの要は実にここにある。誰もが知らねばならぬ国史の知識がいかなるものであるべきかも、おのづからこの所から決定されて来る。その国史の知識は、したがって、何でも国史に関する知識でさえあればよいというものではない。我々日本国民が目下世界の歴史の流れの如何なる地点に立っているかを知り、如何なる方向に我々が一億の足を揃えて踏み出すべきかを示してくれるような国史の知識が必要なのである。…中略…

政治経済の学徒は現在の情勢より国民の一致団結を説くであろうが、歴史家は各人の存在そのものが、過去の国家生活の所産であることを説いて、個人の国家への従属の不可避なることを明らかにした。かかる点に歴史的な見方の他の学に対する独自性がある。国史を学ぶ要は、ゆえに単なる過去の国家生活の回顧にあるのではなく、一にかかる歴史的な物の見方を身にけるがためのものである。

清水三男『素描祖国の歴史』星野書店 昭和18年刊 p.3~7

わが国は過去何度か大国に征服される危機が訪れたが、先人たちの努力により何度もその危機を乗り越えて独立国家を維持して来た。もし、ずっと以前にわが国が他国に征服されていたならば、わが国の文化も言語もとっくの昔に失われてしまっていて、今の我々の生活は異国人に支配されて不自由な生活を余儀なくされていてもおかしくないのだ。

第二次世界大戦もわが国の存亡の危機であったことは言うまでもないが、著者は、今こそわが国の先人たちがこれまでわが国の危機にいかにして立ち向かい、いかにして乗り越えてきたかを学ぶことが必要であることを述べている。

日本人の国家意識の強さの原因はどこにあったのか

人間は一人きりでは生きていくことが出来ない存在であり、昔から集団生活をなして、メンバーがお互いに力を合わせながらその生活を維持すべく努力してきたのだが、我々の祖先はかなり古くから他の民族よりも国家意識が強かったことを著者は指摘している。著者は日本神話に着目して、その原因について次のように解説している。

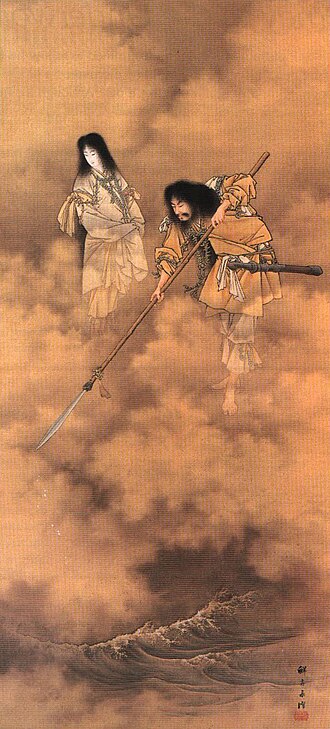

を以

て滄海

を探

るの図

』

いずれの民族といえども大抵その開闢(かいびゃく)伝説なるものを持っている。天地開闢の神話や人類発生の神話が国家誕生の神話より必ずしも古く創られたものとはいえない。これらの神話はいずれも相当人智が進んだ時代に於いて発生するものであることは疑いない。ところで、諸外国では天地の創造や人間の誕生が神話として重要な部分を占めているのに対して、我々の祖先はこれらのものよりも国生みの神話に大きい興味を懐いた。日本書紀や古事記も天地開闢をもって始まってはいるが、何といっても最初に現れている中心的な神話はいざなぎ・いざなみ二神がこの国土を生み給うた神話であり、天地開闢の説はこれに比し、よそよそしく物語られているに過ぎないのである。大八洲(おおやしま)の国々の誕生こそ、われらの祖先の関心事であって、天地や人間のことは二の次であった。まずこのことにおいて我々の祖先がこの国土をなにものにもまして大切に思っていたことがよく現れている。

次にはこの国土をいざなぎ・いざなみの二神が父母となって生み給うたということ、即ち国土も国民もこの祖神の血を分けて生じたということは他の国には見られない神話である。即ち、神が人を創る伝説はどこにもあるが、わが国の如く、国土も国民も神の生み給うところであるというような神話は他にはこれを見ないのである。これはわが祖先たちが自分たちの住んでいる国土と自分たち人間とを極めて近く考えたところから来たものである。我々の祖先が深くも国土を愛していたところから来たものである。遊牧の民の如くその土地を転々として映る民族に在っては到底成り立ちえない神話である。実に我々の祖先が古くから土に親しみ、これと一体化していたために生じた神話と考えなければならない。なおわが国古代には大和大国魂神の如き、いわゆる国魂の神という、国土の神が多くあるが、このように我々の祖先は国土を神聖視し、これに神霊を認め、これと人間の祖神との関係を考えたことは、国土に我々の祖先は自分たちと同じ血の通っていることを実感を以て感じていた証拠なのである。…中略…

神話というものは個人の産物ではあり得ないこと既に人の知るところである。神話は古代社会にあっては、神の祭祀と結びついて発生した。国生みの神話は古代人の話し上手な人の作った物語として語られたのではなく、農業儀礼に伴って行われたものであった。それは空想の生んだものではなく、古代人の信仰であり、信念であった。即ち、国土も人間も同じ神によって生まれたという事実譚ではなく、これが我らの祖先の信念であった。

しからば農業民族であるならいつでもかかる神話を持ちうるかというに、そういうわけでもない。わが国の歴史の特殊性が、かかる神話を生んだのである。外国の開闢神話の類にはずいぶん構想の面白く、機巧の進んだ神話も多いが、私はこの国生み神話により、国土に対して素朴に親愛の表現をなした我々の祖先には限りない親しみの情を覚えるものである。…中略…

国生みの神話が他の創造神話の中で特に中心的な位置をわが国の神話では与えられているということは、わが国民が他の民族より強い国家愛を早く完成していたことによるものではなかろうか。しからば、わが国民が早く国家観を確立させた原因はといえば、おそらくわが国は牧畜や狩猟の生活から早く農業の時代に移ったことと、異民族の衝突が少なかったこととによるものであろう。…中略…

かくて国生み神話の存在は単なる国土に対する強い愛がわが国に早く起こったことを意味するだけでなく、国家に対する愛も早く発達したことによるものであると考えて良いと思う。而してこの我々の祖先の国家に対する深い愛は、一方決して偏狭な排外思想の影を宿していない明朗なものであったことを注意しておきたい。即ち、そのことは古代において朝鮮・支那より我が国に来たった者はすべて皇国の民であるとの考えの下に、これを温かく包容し、いささかもこれを民族的に差別することをみないのみならず、時には寧ろ優遇さえしている。移住した人々もまた、わが国民の一員として、何のわだかまりなく朝廷に奉仕し、いつしか自らも新来の民であることを忘れてしまい、大和民族に完全に同化したのであった。

同上書 p.11~17

たとえばユダヤ教・キリスト教の経典である旧約聖書『創世記』冒頭の「天地創造」については、「はじめに神は天と地とを創造された。」から始まり、3日目に大地と海を創り地に植物を生い茂らせたことが書かれているが、具体的な国土についての言及はない。ところが、わが国の神話では「国生み神話」が中心的な位置を占め、淡路島や四国や九州や本州などが創られたことが記されているのだが、神が創った国土について具体的に描かれている神話は他国では見られないのだという。このことはわが国が島国であることと無関係ではないと思うのだが、これらの島々をいざなぎ・いざなみ二神が作ったことが日本神話に描かれていることで、他国よりも古い時代から国土を愛する考え方がわが国民に根付いたというのは著者の指摘の通りのような気がする。

わが国が古代から平和的な国家になり得た要因

島国とはいえ、古代に多くの外国人が渡来して住み着いた。にもかかわらず、わが国では異人種間で争うようなことは少なく平和な時代が長く続くのだが、その理由について著者はこう解説している。

各氏族は独立な経済を営み、自給自足に近い生活をなしたとはいえ、同時に国家的結合関係を互いの間に持っていた。氏族内部の団結の強いことはいうまでもないが、それかといって、それが国家的団結を妨げるものではあり得なかった。前述の国生みの神話の如き国家的色彩の多い神話が信ぜられたところに、各氏族が独立孤立の封鎖性を有しながら、また強い国家的結合をも有したことを考えしめるのである。

このような各氏族を結合させる国家的団結の必要は、主として他民族に対する共同防衛にあった。しかし、近隣の多民族は海に囲まれたわが国に対して大部隊を以ての強襲を行うことができなかった。このことは…日本国内に於ける異人種間の争闘を少なくし、国内に於ける国家権力の自然的な発達を遂げさせ、国内勢力の分裂をなからしめた。かつ、わが国が牧畜に頼ること少なく、土地を挙げて農地としたことは、住民を平和的にし、土地に対する愛着を深くし、奴隷制の発達を妨げ、…特異な氏族制度国家を生んだのであった。海外よりの移住民や蝦夷に対する寛容な態度もまた、ここより生じたのである。

蛇足を加えて、これを今少し、より詳細に説明するならば、牧畜の民は水草をを追って移動するため、勢い他の集団との衝突を生じやすく、その性(さが)闘争的である。ここに奴隷を生じやすい原因がある。かつ土地を財産とすることを知らず、家畜と奴隷とを唯一の財産とするところから、自然奴隷の所有を欲して、奴隷制度を生みやすいのに対して、農業の民は土地を愛して定住し、土地を財産とするから、奴隷を求める欲望少なく、奴隷はあっても主に家内労働に従わせることが多かった。殊にわが国の農業は水田耕作でヨーロッパの如き麦作とは異なり、土地に対する非常な注意手入れが肝要で、到底奴隷の如き低度の労働者ではなく、土地に定住する有能な自由民の力を待たねばならなかった。…支那や朝鮮も農業民が早く中心をなしたが、大陸国であるため、たえず狩猟牧畜を主な生業とする異民族の侵略を受け、わが国の如き他に攪乱されることのない国家社会を創り得なかった。ここに朝鮮・支那にはわが国に見ない奴隷制度の盛行が行われた原因がある。国土国民ともに同一祖神より出たという信仰の如き、固い国家観念がわが国に発達したのは、上に示したような条件にひとりわが国のみが恵まれていたことを考えることによって、十分理解できると思う。

始めに於いてよき出発をなした者は幸福である。わが国は幸いにしてあらゆる好条件に恵まれて幸先よき出発をなした。このことは今後のわが国隆昌の原因をなしたのである。たとえ個人的に如何に優れた人が出たとて、鞏固な国家生活を持たない国民は発展することは出来ない。わが国民はその個人的な能力はさておき、第一の条件はいずれの国にも劣らぬ好条件を与えられたのであった。その故に、進むにつれて益々国威を発揚せしめ得たことは蓋し当然の結果であったのである。

同上書 p.24~27

わが国が外国からの侵略を受けなかったのは、島国であることが大きな理由の一つではあるのだが、島国であってもハワイやフィリピンなどほとんどの国が外国に侵略され支配された歴史を持っている。なぜわが国は、外国から侵略される危機を乗り越え、建国以来の長きにわたり独立を維持し、特殊な文化をはぐくむことが出来たのであろうか。このような疑問に答えてくれる歴史書はこれまでお目にかかったことがなかったのだが、清水三男のこの本はそのヒントを与えてくれる良書である。先史時代から昭和期までの重要な出来事についての興味深い話題が満載で、従来の日本史のイメージを一新させるパワーがある。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント