攘夷期日が決定した後の幕府と長州藩の動き

以前このブログで書いたが、万延元年(1860)十月に孝明天皇が和宮降嫁を勅許した際に、幕府は天皇に攘夷の実行を約束しており、文久三年(1863年)に将軍家茂が朝廷に呼ばれた時には、家茂は孝明天皇に対し五月十日(6/25)を攘夷実行期日とすることに応じざるを得なかったのである。

当時の京都の情勢について簡単に述べると、公武合体派の島津久光が薩英戦争の対応で薩摩に帰国した後は、長州藩を中心とする過激な攘夷派が京都の主導権を握るようになったという。当時幕臣であった福地源一郎はこう解説している。

この過激党は、攘夷と尊王を以て両柱の目的とするをもって、到底幕府を滅ぼさざれば尊王の実(じつ)挙がらざるを洞察し、漸進党の公武合体説と氷炭相容れざるの勢いをなせる者なるがゆえに、明治史より言えば維新の正義党なれども、幕府史より言えば、革命党なり。即ち討幕の兵事をもって、維新の革命を遂げんと望めるの変乱党なりと名づけんこと、蓋し至当の呼称なりとす。

…今や過激党の攘夷断行説は、長州父子これが盟主たる状を示し、公卿には三條東久世の諸卿、武士には長州一藩および諸藩の有志浮浪輩みなこれに属したり。但しその実を窺えば、当時諸藩みなこの両論の間に彷徨せるを以て、薩士にして過激党に加われるものもあり、また長人にして漸進を固執せるもありしかど、大勢より視れば、薩州はその公武合体論の行われざるを以て勢力を失いて京都を去り、長州は攘夷断行論を以て過激変乱党の首領となって在京し、勢力一にその左右するところにありと認められにき。

(福地源一郎 著『幕府衰亡論』国文館 昭和11年刊 p.186)

将軍家茂は、生麦事件の賠償支払いの件で、留守の閣老から何度も江戸に戻ることを要請されていたのだが、それが可能な状況ではなかったようだ。

「京都の勢力を占めたる過激党は、これぞ攘夷実行の機会なると勇み立て廷議を動かしたれば、朝廷は将軍家に向かって、英夷渡来にて、関東の事急なれば、防御のために大樹(将軍)帰府あらんこと尤もなれども、京都ならびに近海の守備警衛等を、大樹自ら指揮あるべし」(同上書 p.191)と迫られて、江戸に戻ることが許されなかった。家茂は、攘夷派の鋭鋒を避けるために、攘夷期日の決定を呑まざるを得なかったのである。

ところが、幕府は当時イギリスから生麦事件の賠償金として十万ポンドの支払いを迫られていたのだが、さすがに攘夷期日以降に支払うわけにはいけないとの判断があった。老中小笠原長行は、攘夷実行期日の前日にこの償金を独断で支払ってこの事件の懸案を解決し、同時に各国公使宛に諸港の閉鎖と外国人追放を朝廷より要求されていることを通告し、その問題についての談判を開始している。談判の結果、老中小笠原は五月二十五日(7/10) に幕府の軍艦蟠龍丸、朝陽丸と英船二隻が一千数百の幕兵を乗せて横浜を出発し、六月一日(7/16)までに大坂に現れてさらに京都に向かったのだが、将軍の直書により淀で食い止められたために入京を果たせなかった。

小笠原は、攘夷一色の京都の世論を開国に向けさせることには失敗したが、各国公使に対して幕府の本心が開国にありそれを阻んでいるのが京都であることを知らしめることとなった。

一方攘夷派の急先鋒である長州藩は、攘夷期日を待たずにその実行を果たす準備をしていた。昭和十六年刊の『維新史. 第3巻』にはこう解説されている。

これより先長州藩主・毛利慶親は四月二日(5/19)令を領内に下して、攘夷の国是に遵(したが)って外船撃攘の準備を命じた。又藩の政治組織を改革し、沿海防御の方略を議し、領内警備を厳にした。而して下関海峡は安政の五国条約締結以後、外船の通航が累年頻繁となったがゆえに、長州藩は攘夷断行に当たって、この地の警備に最も力を注ぎ、長崎より砲術家中島名左衛門喜勝を招聘して、砲台築造を督せしめた。…

滞京中の長州藩世子毛利定廣は朝廷より暇を賜って、四月二十一日(6/7)京都を発し、藩地に帰って警備に当たったが、同じく在京中の長州藩士もまた、いずれも攘夷の先鋒たらんとする意気に燃え、相次いで京都より急行して藩地に帰った。

(『維新史. 第3巻』維新史料編纂事務局 昭和16年刊 p.510~511)

京都から長州藩に戻った藩士の中には久坂玄随や山縣小輔(有朋)らの名前が見える。彼らは下関海峡の守備に加わり、攘夷実行の命令を待ち構えていたのである。

長州藩の攘夷の実行と八月十八日の政変

GHQ焚書の柴田俊三 著『日英外交裏面史』には攘夷期日以降、長州藩がアメリカ、フランス、オランダの船を砲撃したことが記されている。文中の「長」は「長州」を意味している。

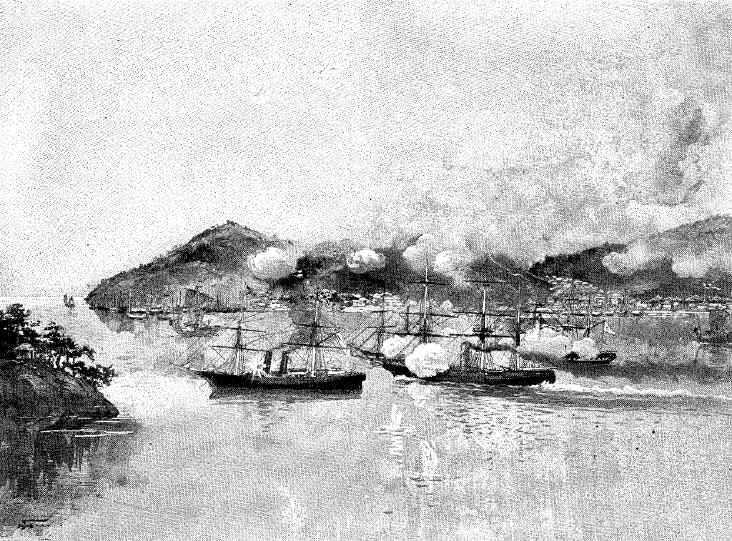

攘夷期日の五月十日(6/25)、運悪く攘夷の洗礼を受けたのは米国商船ベンブローグ号であった。続いて同月二十二日(7/7)仏国商船キューチャン号が砲撃され、二十六日(7/11)には蘭艦メデュサー号が、諸砲台長艦に挟撃され、多少の損害を受けて逸走した。

六月一日(7/16)米艦ヴィヤンミング号のため、諸砲台を毀たれ、長艦一隻撃沈の厄に遭い、一隻は多少の損害を受け、六月五日(7/20)仏艦セミラミス号およびタンクルドの二艦と戦って敗れ、仏兵は上陸して砲台を破壊し、民家を焼き払うなど、米、仏のため復讐されるところとなった。しかも長藩は屈せず、依然関門海峡を封鎖して、攘夷の気勢を揚げていたのである。

(柴田俊三 著『日英外交裏面史』秀文閣 昭和16年 p.58~59)

長州藩は軍艦を失い、砲台を破壊されて人心が動揺したのだが、高杉晋作に下関の防衛を命じたところ、彼は正規兵とは別に藩士と他藩の武士や庶民を集めた混成部隊である奇兵隊の編成を建白した。奇兵隊が結成されると、藩士以外のメンバーが数多く集まり、砲台を修築し、防備を固めていったのである。

ところが長州藩の攘夷実行は外交問題に発展していった。米仏蘭の各国は幕府に厳重に抗議し、長州藩主の膺懲と瀬戸内海通航権の確保、艦船損傷の損害賠償を要求したことを受けて、七月九日(8/22)に幕府は長州藩江戸邸吏に対して外船撃攘禁止の言明を下したのだが、長州藩は攘夷を実行せよとの天皇のお考えに背くことはできないとして、幕命に従わなかったのである。

しかしながら長州藩の過激な攘夷行動は他藩の理解・協力を得られなかったので、長州藩は攘夷親征を行うことで活路を見出そうとした。そこで薩英戦争を経験したばかりの薩摩藩が、長州藩の攘夷行動を「笑止之事」と批判し、動き出したのである。

かかるうちに京都に於いては、奔放留まる事を知らぬ長藩の攘夷的勢力に対し、薩摩と会津の密謀による反動起こり、長藩は遽かに勅勘を受け、八月十八日(9/30)京都を逐われることになった。いわゆる七卿の都落ちもこの時で、長藩は得意の絶頂から、失意のドン底へ突き落されたのだ。これがため天皇の大和行幸も御取りやめになり、行幸を契機として大和に旗揚げした天誅組の義挙も、長藩の攘夷も無意味となったが、しかし民間における攘夷気分は激発さるるに至った。

(同上書 p.61)

長州藩の攘夷行動を許さなかったイギリスの動き

ところで、長州藩の攘夷行動について、諸外国はどう見ていたのだろうか。

それまで外国船は長崎に寄港してから、波の穏やかな瀬戸内海を通って横浜に向かっていたのだが、関門海峡が通行できなくなったため九州南端の佐多岬を通って横浜に向かわざるを得なくなっていた。しかし各国ともそのことで、海峡封鎖を解除させるために武力行使することまでは考えていなかったようだ。

ところが、初代駐日英国公使のオールコックが本国より帰任しニール代理公使がイギリスに帰国すると、俄然緊張が高まっていった。彼は本国より出発する際に、外相ラッセルより「必要の場合はシナ艦隊提督と協議の上、わが商船を遮断妨害するため建設した砲台等破壊の手段を執りうる允許を与う」との訓令を受けており、早速武力行使の準備にかかったのである。

再び『日英外交裏面史』を引用したい。

オールコックの帰任したのは元治元年(1864年)一月で、長藩の攘夷決行よりもはや七八ヶ月の月日は流れていたが、幕府は因循姑息何ら膺懲の実を挙げていない。四月オールコックは牧野、板倉両閣老に面謁し、今回長州の処置は余りに悠長である。これを以て本公使は征長の用意を以て、多数の兵士を渡海せしめた。もってこの軍兵を上陸収容に充つべき、地域を貸与せらるべしと掛け合った。板倉即ち曰く、長州派幕府寄り充分膺懲の実を挙げるつもりで、肝胆を砕いている際、今さら英国の指図は一切無用である。且つ軍兵上陸地域の貸与は、決してなりがたしと彼の要求を一蹴した。

(同上書 p.62)

しかし、オールコックは簡単には引き下がらず、長州藩を懲らしめるために各国と連携を取り出したのである。英外交官アーネスト・サトウはこう記している。

…今や一隻も下関海峡を通ることが出来なくなったのだ。これでは、ヨーロッパの威信が失墜するかと思われた。日本国内の紛争に頓着なく、いかなる妨害を排除しても条約を励行し、通商を続行しようとする当方の決意を日本国民に納得させるには、この好戦的な長州藩を徹底的に屈服させて、その攻撃手段を永久に破壊するほかない。

そこで、ラザフォード・オールコック卿は、時を移さずフランス、オランダ、合衆国各代表との提携を実現しようと苦慮し、ついに完全にこれに成功した。そこで、大君*の政府に対し、もし日本側が二十日以内に下関海峡を再開するという満足な保証を与えなければ、外国艦隊を同地へ急派して、長州藩主の非を正すであろうと警告した。

*大君:徳川将軍のこと

(岩波文庫『一外交官の見た明治維新(上)』p.116)

長州藩は、表面的には攘夷の急先鋒でありながら、外国の技術を学ぶことの必要性を理解する先進性も持ち合わせていて、文久三年(1863年)に若手五名をイギリスに密航させていた。この一行はロンドンでの最初の日本留学生であったのだが、当時外国へ渡航することは国禁であったにも関わらず、藩も渡航費用を出していることは注目して良いだろう。そしてそのうちの二人が長州藩の一大事とばかりに元治元年(1864年)六月に帰国したのである。

再び『日英外交裏面史』を引用したい。

ロンドン留学中の伊藤俊輔(博文)*、井上聞多(馨)**の両人は、長州が攘夷を実行せることを聞き、今日挙便船を求め帰国してみると、折も折、四カ国艦隊は、横浜港頭を圧して勢揃いし、今にも錨を挙げて出発せんとする間際であった。両人は大いに驚きオールコックに面会を求め、ヨーロッパの現状を藩主に説いて、外船攘斥の国情を一変せしめるから、長州進撃は暫時猶予せられたしと懇請した。オールコックは、イヤそれはもう駄目だ。今に至って仕方がないと拒絶した。しかし両人は我々如きも攘夷論を唱えていた者だが、今は開国論者になっている。長州に帰ってその蒙を啓きたいと思う。一たび戦争すれば取返し難き困難を生ずるからと甚だ努めたので、オールコックの心もやや和らぎ、米、仏、蘭公使及び水師提督らと会商の上、両人に藩主宛勧告書を携えしめ英艦を以て送り届けることにした。

両人は帰国の上、藩の重役を頼り、六月二十七日(7/30)いよいよ御前会議を開かれることになった。井上は世界地図などを展べて欧州各国現下の形勢より説き初め、兵備の充実より、横浜に於ける、四カ国艦隊の編成に及び、世界の対局より見て攘夷の不可なるを力説し、むしろ攘夷の為戦う兵力を転じ、幕府を討伐すべきであると主張したが、遂に藩論を飜(ひるがえ)すことは出来なかった。

*伊藤俊輔:のちの初代総理大臣伊藤博文 **井上聞多:外務大臣、内務大臣などを歴任した井上馨

(『日英外交裏面史』p.63~64)

伊藤も井上も、文久二年(1862年)十二月のイギリス公使館焼討ちに参加するほどの攘夷論者であったのだが、すっかり開国派になって帰国してきたのである。しかしながら二人による説得は結局うまく行かず、逆に井上は襲われて瀕死の重傷を負い、兄・光遠に介錯を頼んだのだが、母親が血だらけの聞多をかき抱き兄に対して介錯を思いとどまらせたとのエピソードがある。この話は昭和十二年の『小学国語読本 巻十』に「母の力」という標題で載せられていて、「国立国会図書館デジタルコレクション」に教員用の指導書に本文と解説がネット公開されているので一読をお勧めしたい。

一方幕府では、攘夷派の懐柔のために江戸に近い横浜港だけを閉鎖する考えがあり、その交渉のために池田長発(筑後守)を正使とする使節団をフランスに派遣していた。しかしながらこの交渉は失敗に終わり、一行はフランス政府とパリ約定を結んだのち、他国へは寄らずに七月二十二日(8/23)に帰国した。

幕府はパリ約定の内容を確認したところ、関門海峡を三ヶ月以内に通行可能にすることなど実行困難な内容であるため、これを批准せず七月二十四日(8/25)に破棄し、翌日その旨を各国へ通知した。これにてイギリスは長州攻撃を決意し、四カ国連合艦隊は七月二十七日(8/28)に横浜を出航し、下関に向かって出発したのである。この話の続きは次回の「歴史ノート」に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント