インド産アヘンの最大の輸出先は中国であった

前回の記事で、イギリスがインドを世界最大のアヘンの生産地としたことを書いた。アヘンはインドでは幼児の頃から吸引することが推奨されていたが、大半のアヘンは外国に輸出され、最大の輸出先はシナ(中国)であったという。

その内訳は公表されていないようだが、白柳秀湖著『定版明治大正国民史. 維新改革編』につぎのような記述がある。この著作はGHQに焚書処分された書物ではないが、白柳の著作は『日支交渉史話』など四点がGHQにより没収・廃棄されている。

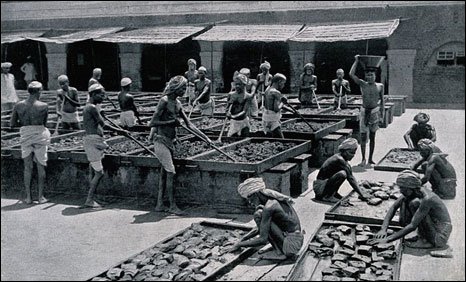

今日シナを残害しているアヘンというものは、その大部分がインドで出来るのだ。最近の調査によるインドの耕地面積は、二億二千六百一万二千二百七エーカーと報告されているが、そのうちで耕作地らしい耕作地は四十万エーカーばかりで、そのうち二十万エーカーがアヘンを造るけし畑になっているのだ。いま、この広大なるけし畑から算出されるアヘンの高が何ほどで、それがいずれの国々にどれ程ずつ輸出されているかということは、厳重なる秘密となっていて、くわしい数字を挙げてお話しすることは出来ぬ。ただインドにおけるイギリス政庁のアヘン収入が一ヶ年三千万円以上で、そのアヘンの五分の一が内地で消費され、五分の四が外国に輸出されているというざっとしたことだけはわかっている。しかもこの外国に輸出されるアヘンの最も主なるお得意先がシナであることは言うまでもないことだ。

(白柳秀湖 著『定版明治大正国民史. 維新改革編』千倉書房 昭和十五年刊 p.189)

この書物の初版本が出たのが昭和十一年なので、この文章は1930年頃のインド産アヘンの状況を述べていると考えて良いだろう。飢餓に悩まされていたインドの「耕作地らしい耕作地」の半分が、アヘンの原料となるけし畑とされていたということも驚きだが、アヘン戦争(1840~1842年)から九十年近く経過した時期においても大量のアヘンが中国に売られており、中国はインド産アヘンの最大の輸出先であったのだ。

アヘン戦争が起こるまでの歴史

ここで中国とアヘンの歴史を振り返っておこう。

イギリスが中国にアヘンを売るようになったのは、1773年にイギリスの東インド会社がインド産アヘンの専売権を握って以降の事だが、当初は薬品として用いられていたアヘンが中国で喫飲されるようになったのは1800年の頃だという。

その頃から中国のアヘンの輸入量が大幅に拡大するのだが、そのために黒字であった同国の貿易収支が大幅に悪化していったという。

元来シナはアヘン喫飲(きついん)の風習の瀰漫(びまん)するまでは、概して輸出国であった。しかるにひとたびアヘン喫飲の風習がはびこって来ると、その輸入量は年一年加速度で増加し、にわかに輸入国となってしまった。しかもその支払いが、すべてシナ銀で行われたので、銀の価はにわかに騰貴し、したがって銅の価はにわかに下落した。銅価の下落が、直ちにシナ内地における諸物価、殊に米価に影響してこれを騰貴させる関係は、わが徳川時代における銭価と米価の関係によく似ていた。シナ政府は、今や国民経済の上からも、アヘンに対して断固たる処置に出なければならぬ立場に追い詰められて来た。今溯(さかのぼ)って清の高宗の乾隆年間(1736~1795年)に於けるアヘンの輸入高を見るに、一ヶ年僅かに二百箱*に過ぎなかったものが、…仁宗の嘉慶(1796~1820年)の初めになると、それが一ヶ年二万七千箱*の多きに上っている。しかもこの夥しきアヘンの数量が、カルカッタにおける相場の二倍でどしどしシナに売り込まれていたのであるから、イギリス商人の儲けがどんなにぼろいものであったかは、推して知ることができる。

*箱:一箱百二十斤入り。一斤は600g。二百箱=14.4トン。二万七千箱=1944トン。

(同上書 p.192)

アヘン戦争に至るまで、清政府はアヘン輸入禁止命令を出していたのだが、簡単に輸入が止まらなかった事情について同書にはこう記されている。

仁宗の嘉慶二十一年(1816年)には政府が三千二百箱を焼いて、禁止命令を励行したのであるが、何分にもシナという国は、官吏が腐敗しているので、それに乗じて行われる密輸入は、これを如何ともすることが出来ない。政府が取締りを厳重にすればするほど、アヘンは珍重されるという有様で、密輸入は増加する一方であった。…1821年には宣宗(せんそう)が位を継いで道光(どうこう)と改元された。これは清朝の中では非常に優れた天子であって、即位のはじめ、まずアヘン禁止のことをその重要政策として中外に布告し、吏僚を督励して、その取締りを厳重にさせはしたが、一向にききめがない。道光十七年(1837年)となるとアヘンの輸入総額が三万箱を超過し、その代銀は輸入総額の過半を占める勢いになってきた。

そこで宣宗は非常の決心を以て、シナをアヘンの中毒から救うために、湖廣総督林則徐を欽差大臣*に任じこれにアヘンの輸入取締りに関する一切の権限を委任した。

*欽差大臣:清の時代に皇帝直属で対外重要問題などを処理した臨時の官職

(同上書 p.192~193)

宣宗は林則徐を御前近くに召して「朕もしこの茶毒の中から朕の赤子(せきし)を救うことが出来ぬならば、何の面目ありてか地下に祖宗の霊に見(まみ)ゆることが出来よう」と言われてさめざめと涙を流したという。

道光十九年(1839年)三月、林則徐は廣東(カントン)に着くと同時に、同地のイギリス商館に対し、びしびしと貯蔵アヘンの提出方を命じ、その提出にかかるアヘン二万二百八十三箱を没収してことごとくこれを焼き払い、その灰を石灰と塩で処理した後、ことごとくこれを海中に投じた。もちろんそれまでには兵力も行使しているが、とにかく小気味の良いやり方であった。これと同時に北京政府は改めてアヘン取締令を発布した。それによると、阿片常用者に対しては、爾後一ヶ年の猶予を与えてアヘン喫飲の常習をやめさせる。もしそれでも改めないものは何人に限らずこれを絞罪に処するというのであった。また、外国人にして、アヘンの密輸入を企てた者に対しても斬・絞いずれかの刑が適用されるということが付け加えられた。林則徐はこの法令に基づいて、

「およそ廣東に入港する船舶にして、アヘンを搭載もしくは携帯する者があれば、その船舶・貨物は直ぐにこれを没収し、船員はシナ人と同様に厳罰に処する」

という布告を発した。ポルトガルとアメリカとは直ちにこの布告に同意を表したが、イギリスはその不当を難詰して止まぬ。よって林則徐は直ちにシナ人に命じてイギリス人に雇用せられること、及びこれに食糧を売り込むことを禁じ、イギリス人に対しては、速やかに支那の領土を捨ててマカオに退去すべきことを命じた。これはシナの国家的正義からいえば当然の処置であった。

(同上書 p.194~195)

これによりイギリス人はいったん退去したものの、イギリスはシナを植民地とする絶好のチャンス到来ととらえ、東洋艦隊の派遣を決定している。

1840年に艦隊はいきなり廣東、厦門(アモイ)を封鎖し、舟山(しゅうざん)島、上海を占領し、鎮海・寧波(ニンポー)・乍浦(チャブ)・呉淞(ウンスン)をおとしいれ、一軍は南京に迫り、他の一軍は渤海湾に侵入したのである。

南京条約の締結

その後イギリス軍に制海権を奪われ、北京への補給路も断たれた清国は戦争中止を乞わざるを得なくなり、1842年に南京条約を締結してこの戦争は終結した。南京条約の内容のポイントは以下のようなものである。

1.焼却したアヘンその他の賠償金21百万ドルの支払い(内アヘン代金6百万ドル)

2.香港島をイギリスに割譲すること

3.廣東、厦門、福州、寧波、上海を貿易港として開放すること。

この条約にはアヘンの禁止については一言も記されておらず、イギリスには何の義務も課されていないのである。実際にアヘンの輸入はその後も盛んにおこなわれ、後に記すアロー号事件の後には関税を払って公然と輸入されるようになっている。

また1843年に清国は南京条約の追加条項を押し付けられ、関税自主権を失っただけでなくさらに治外法権を認めさせられたのである。またこの条約が呼び水となって、清国はアメリカ、フランスとも同様な条約を結ぶこととなる。

白柳秀湖はこう解説している。

南京条約の調印がすむと、上海にはただちにイギリスの居留地が設定された。居留地が設定されて見ると、自然居留地内における土地の権利に関する問題が起こってきたが、この問題も1845年の『地産章定(ちさんしょうてい)』できれいに解決されたので、合衆国も、フランスも、これに倣って、わが嘉永元年(1848年)までには同様に上海に居留地を設定することとなり、ここに上海というものが英・仏・米三国の極東における永久的の策源地となり、三国がここを足掛かりとして、われ先にと日本の料理に乗り出してきたのだ。

これで、イギリス人及びフランス人のシナに対するアヘンの売り込みは事実上、完全にその権利を保障せられることとなった。シナ四億の民衆はこの時から、インドのアヘンによって際限もなくその心身を残害されていくこととなった。アヘンを売込む、その利益だけでも大変なものであるのに、その売込んだアヘンでシナ四億の民衆を永久に感奮興起する力のない心神耗弱者としてしまって置いて、その労力を搾ろうというのだから、仕掛けが相当にあくどい。その上に争議が起これば、自国の居留民は自国の法律で領事がよいように裁判をする。また、一切の輸入品に対しても、五分以上の課税を課することは許さぬというのであるから、これではまるで、ギャングが抵抗力のないものの手足をかたくいましめて置いて、その懐中物を探るようなものだ。

(同上書 p.202~203)

アロー号事件と不平等条約…わが国の安政五条約との違い

アヘン戦争後廣東内外の住民の間で外国人排斥運動が盛んとなっている。また清国も船舶の取締りを強化したのだが、当時のシナ人はその監督を免れるために各自の所有する船を香港政庁の船籍に登録して、英国旗を掲げて港に出入りする例が広く行われていたという。

GHQ焚書の松本悟朗著『亜細亜民族と太平洋』という書物には、『第二アヘン戦争』とも呼ばれる『アロー号事件』について、こう解説されている。

シナ人の所有船で、名義上はデンマーク領事の所有となっているアロー号という商船があり、少し前に英国旗を掲げる権利は消滅していたにもかかわらず、英国旗を押し立てて廣東に入港した。船長はイギリス人で乗組員はシナ人であった。1856年10月8日のこと、廣東総督葉名琛(えいめいしん)の命により、シナ兵の一隊がアロー号に踏み込んで、シナ人乗員の大部分を拘引し、英国旗を甲板上に押倒して引き上げた。

すると廣東の英国領事パークスは、「英国の主権内に入った清国の罪人は、英国官吏の手を経て清国官憲に引き渡すであろう」と称して乗組船員の還付と清兵の謝罪とを要求した。葉名琛は清人の所有船だからという理由で要求を拒絶した。やがて交渉数回の後、乗員は送還したが断じて謝罪はしなかった。するとパークスは報復手段として、清人の船を略奪させ、砲台を奪い、廣東城を砲撃させたので、葉名琛はその返報として…居留地の英館を焼打ちさせた。かくて問題は無事には済まなくなった。そこで英国政府は討清軍を送ることに決し、かつ米、仏、露三国に提議して北京に公使を派遣しようとした。

たまたま1856年2月末廣西当局がフランスの宣教師を処刑した事件が突発し、フランス政府(ナポレオン三世)はこれを口実に問罪の師をシナに派遣することを決定した。そして英仏連合軍は1857年12月廣東に到着して29日同市を陥れ、翌年1月5日葉名琛は虜(とらわ)れてカルカッタに護送され、その後三年にわたり廣東はイギリス軍の占領下におかれた。

やがて、連合軍は渤海に入り、五月白河河口両岸の砲台を占拠し、さらに軍を天津にまで進めた。北京政府は震駭(しんがい)して和を乞い、6月26日清国全権穆親王と英公使エル人、仏公使グローと天津に会して講和条約を締結した。この機会に乗じて米使節リード、露の使節プチャーチンもそれぞれ清廷に迫って通商条約を結んだのである。

(『亜細亜民族と太平洋』p.120~121誠美書閣 昭和十七年刊)

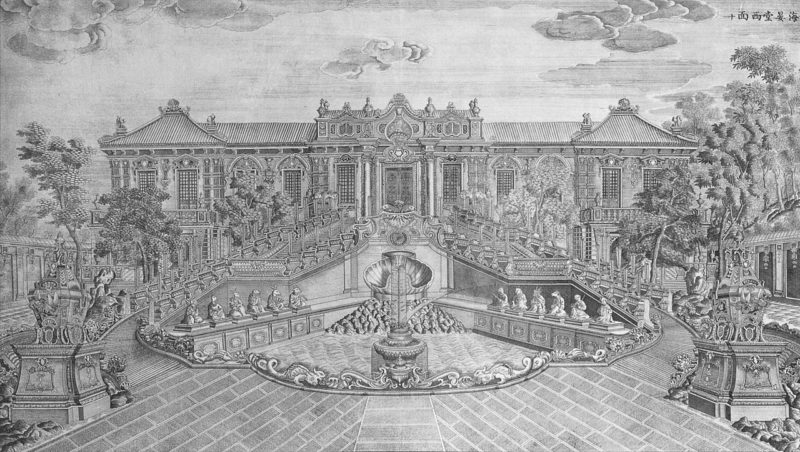

このようにして1858年に天津条約が結ばれて講和が成立し、賠償金の支払い、外交官の北京駐在、中国での旅行と貿易の自由と治外法権、キリスト教の布教の自由、漢口など十港の開港などが決定したのだが、清が批准を拒絶し砲撃を仕掛けてきたため英仏艦隊は上海に引き返し、1860年に大艦隊と大軍を擁して清の砲台を占領したうえで清側との交渉にあたっている。しかしながら使節団の十一名が殺害されたために交渉は決裂し、英仏連合軍は天津を略した後北京に迫り、円明園で掠奪行為を行ったのち建物を砲撃して焼き払っている。円明園は乾隆帝高宗がパリのヴェルサイユ宮殿を模して造営したもので、その華麗さは東洋一と言われ、壮麗な美術品・工芸品や金塊などを多数保有していたがほとんどが掠奪されてしまったという。

矢野仁一 著『アロー戦争と円明園』(昭和十四年刊)に、英仏軍が行った蛮行について詳しく記されているが、この本もGHQに焚書処分されてしまっている。このように、第二次大戦の戦勝国にとって都合の悪い史実を記した書物の多くはGHQによって没収・処分されており、このような史実について、戦後の一般的な歴史書やマスコミなどで解説されることはゼロに近いのである。

そのあとロシアの仲介により英仏と清国との間に和議が成立し、北京条約が結ばれている。この条約により、清は天津の開港、イギリスに対し九龍半島の割譲、中国人苦力(クーリー)の渡航許可などを認めさせている。

ここで苦力の問題について、少し補足しておこう。

19世紀に入って欧米諸国で奴隷制を次々に廃止したために、植民地などでは労働力が大幅に不足するようになっていた。その不足を埋めるためにインドやシナから苦力という低賃金労働者が大量に集められ、世界各地に運ばれていったのである。本人の意思で渡航する者もいたかもしれないが誘拐されて送られた者が大多数だったようで、実態は奴隷に近いものである。

中国で苦力貿易が開始されたのはアヘン戦争が終わってからの話なのだが、なぜこの戦争のあとなのかというと、戦後に締結された不平等条約と関係があるのである。

Wikipediaにはこう解説されている

列強と結んだ不平等条約に規定された領事裁判権によって、列強国人は、清国人を誘拐まがいに連れてくることが容易になり、そうした行為を代行する清国人を保護することも簡単になり、貧乏農家の男の子を誘拐する手助けをし、それを清国政府が取り締まろうとするのを妨害した。

領事裁判権とは、領事が駐在国の自国民に対し、本国法に従って裁判を行う権利を言うが、もしイギリス人が清国の法律を犯しても清国の法律で裁くことはできない。英領事による裁決に委ねるしかないのだが、苦力の取引はイギリスでは商行為として違法ではないので有罪にはなりえない。また 天津条約により苦力の海外渡航が認められたということは、それまでは密かに行われていた中国人苦力の輸出を清国が公認したようなものであり、以降大量の中国人苦力が海外に送られることになるのである 。

江戸幕府が米蘭露英仏五か国と結んだ安政五か国条約は、清国と結んだ天津条約と同様に領事裁判権を認め関税自主権がない不平等条約であったのだが、わが国が安政五年(1858年)六月にアメリカと締結した日米修好通商条約の第四条にはアヘン輸入の禁止がしっかりと書かれていた。もし、最初に条約交渉をする相手がアメリカでなくイギリスであったなら、わが国も幕末以降は、インドや中国と同様にアヘンを持ち込まれて弱体化されていた可能性を否定できないのである。その点については次回に記すことにしたい 。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、昨年(2019年)の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

勉強になりました。ありがとうございます。

いるまいたさん、読んで頂きありがとうございます。

私の世代も日本だけが悪かったとの歴史観に洗脳された来たのですが、途中でその誤りに気づき、勉強しなおすつもりで歴史のブログを始めて、調べたことを書いています。時々覗いてみてください。