国生み神話と沼島

淡路島の南4.6kmに沼島という島がある。兵庫県最南端に位置するこの島は面積2.71㎢、周囲9.53kmの小さな島で今は人口は四百人以下なのだが、かつては漁業や海運業で栄え、昭和三十年頃は人口が二千五百人ほどを擁していたという。

『古事記』『日本書紀』によると、伊弉諾尊・伊弉冉尊の二神が天上の「天浮橋」に立って「天沼矛」をもって青海原をかき回し、その矛の先から滴り落ちる潮が凝り固まって「オノコロ島」となり、二神はその島に降りて夫婦の契りを結んで国生みを行い、最初に造られたのが淡路島で、その後次々と島を作って日本国を完成させたとされている。

この「オノコロ島」がどこを指すかについては諸説があり、淡路島の北端にある絵島という説もあれば、淡路島の南あわじ市榎列にある丘陵という説もあり、沼島だとする説がある。そして南あわじ市榎列には自凝島神社があり、沼島には自凝神社が存在する。沼島について調べると結構古い神社や寺もあり、沼島水軍などの歴史も興味深いので島に渡ってゆっくり散策したいと思い、先日訪れて来た。

昔は沼島に行く船が福良や洲本からも出ていたそうだが、今は南あわじ市の土生港から沼島行きの船が毎日十便出ている。沼島港への所要時間は十分程度である。

沼島観光1 自凝神社

沼島港のターミナルセンターで沼島観光ガイドマップを入手して島を散策する。最初に紹介させていただくのは自凝神社である。

細い山道を登って行くと拝殿につながる階段が現れ、この階段を昇るのは正直きつかった。

自凝山が御神体山で、江戸時代の寛政年間(1789~1801年)に小祠が建てられ、毎年九月十五日に祭礼が行われていたそうだが、大正元年(1912年)に岩田なつ氏の発願奔走により大正十二年(1923年)に神殿が完成し、島内外の人々により昭和十二年(1937年)に拝殿が建立されたという。

その後神殿、拝殿の老朽化が進み、現在の神殿は昭和五十二年(1977年)、拝殿は平成十四年(2002年)に修理がなされたという。もっと長い歴史があるのかと思いきや、意外と新しい神社である。

拝殿の修理が行われた年にイザナギ・イザナミの二神の石像も建立されたようだ。

沼島観光2 梶原景時の墓と伝わる五輪塔など

沼島は古代において海人族の住んだ島と言われており、律令政治の衰退とともに海賊化する者もあったようだ。紀貫之の『土佐日記』の承平五年一月三十日の記述に貫之は海賊の出現を恐れて深夜に船を出して土佐から和泉の国に渡ったのだが、神仏に船路の無事を祈りながら午前四時ごろに沼島の近くを通過したことを書いている。

源平合戦では沼島水軍が源氏方の梶原景時にしたがって参戦した縁で、正治二年(1200年)に景時が北条氏に討たれると、残党が沼島に落ち延びたという。沼島には梶原景時の墓と伝わる鎌倉時代中期の五輪塔があり、兵庫県の重要文化財に指定されている。二つの五輪塔のうち右側が景時の墓と伝わっている。近くの案内板にはこう記されていた。

…永禄から天正初期にかけて島主として沼島水軍を支配していた梶原一族の祖、梶原景時の墓と言われています。

景時は源平の石橋山の合戦で平氏方として源頼朝の軍を破ったが、洞窟に潜んでいた頼朝を故意に見逃し、後に源氏が復活した際に頼朝方につき、頼朝が死ぬまで側近として勢力をふるった人物です。

梶原景時は、建久十年(1199年)に頼朝が死去後、御家人六十六名の連判状で弾劾されて失脚し、追討されて一族ことごとく殺害されたことになっており、鎌倉市にある深沢小学校の裏の墓所に景時一族の墓があるのだが、九条兼実の日記『玉葉』や藤原定家の日記『明月記』も景時は既に討たれたらしいと伝聞調で書いており、殺害されたとは書かれていない点に注目したい。

梶原景時は、源平との戦いの当時は播磨と淡路の守護であり、頼朝から兵船を調えるようにとの命を受け、頼朝の希望通り播磨・淡路で兵船と水夫を集めた経緯にある。この時に沼島の水夫が協力してくれた縁を頼って、正治二年(1200年)に景時が追われた時に一族郎党とともに淡路島の南にある沼島に逃げ込み、ここで余生を過ごした可能性は決して小さくないだろう。

沼島で伝えられている歴史では、景時が滅亡とされた年である正治二年に梶原景時の一族が沼島城主となったと伝えられているようだ。その後、梶原氏による治世は戦国時代末期の天正九年(1581年)まで続いたという。

十五世紀後半の応仁の乱の前後に多くの貴族や僧侶が地方の豪族にたよって都を離れ、室町幕府十代将軍足利義稙 まで都を逃げ出して泉州から淡路島の洲本へ渡り、洲本から沼島に渡って梶原氏の庇護を受けたという伝承がある。

足利義稙が世話になったお礼として、沼島を去る時に作庭して梶原氏に贈呈したという沼島庭園が残されていたのだが、何年か前に閉鎖されてしまった。梶原五輪塔のすぐ近くに八角井戸がありその横に沼島庭園の入口があるのだが、鑑賞することができないのは残念なことである。

昭和五十四年に刊行された『三原郡史』によると、なかなか立派な庭園のようである。この歴史的遺産を活かして沼島への観光客誘致に生かすことはできないものであろうか。

沼島観光3 沼島八幡宮

沼島八幡宮は永享八年(1436年)梶原景俊が京都の石清水八幡宮の分霊を勧請し創建したと伝えられている。なかなか立派な神社である。

梶原氏滅亡後沼島は秀吉の直轄領となり、賤ケ岳七本槍の一人として名高い洲本城主の脇坂安治が代官を兼務し、沼島水軍とともに海の守りを固めたとされる。沼島水軍は一目を置かれていた存在で、小田原攻めや朝鮮出兵にも参加した記録があるようだ。

拝殿には賤ケ岳合戦の脇坂安治を描いた絵馬や、沼島八幡宮夏祭りの絵馬や沼島の景観を描いた様々な絵馬があり、結構楽しめる。

また境内の森は古来「氏神様の森」として大切にされてきており、樹齢八百年のスダジイの木のほか樹齢二百年から五百年の樹木が数多く自生していて、兵庫県の自然環境保全地域に指定されている。

かつては旧暦の八月十五日に夏祭りが行われたのだが、明治の文明開化により太陽暦が用いられるようになると、祭礼日が台風の為に祭が挙行出来ないことが相次いだために、明治の中頃に旧暦の五月十五日に改められたそうだ。しかしながら島の人口が減少していき、島外者が来島しやすいようにと昭和四十四年から五月の連休を利用して三日に宵宮、四日に本祭りを実施するようになったという。

Youtubeで令和五年の祭りの動画がみつかった。今でもかなり賑やかに行われているが、島外から多くの縁者を集めるのは大変なことだと思う。

この神社のお祭りに登場するだんじりは結構立派なもので、沼島港のターミナルセンターの待合室でだんじりの柱等の装飾彫刻の一部を見ることができる。

江戸時代の沼島は廻船業や漁業で栄え、「沼島千軒、金の島」と唄われるほど豊かであったという。徳島藩は淡路に三ヶ所の銀札場を設けたが、その一つが沼島にあった。また沼島は淡路に割り当てられていた藩御用の水夫を最も多く出していたので、淡路のどこよりも広い漁業権を認められていたという。対馬や五島列島に出かけていたという。沼島八幡宮の拝殿には、ウルップ島まで幕府役人や物品を運んで報奨金が与えられたことが描かれている絵馬があった。

沼島観光4 神宮寺

沼島八幡宮のすぐ近くに梶原一族の菩提寺である神宮寺がある。寺の案内板によると開基は元慶四年(880年)で、寺宝に平安時代後期の紺紙金銀字入大乗論と鎌倉時代後期の尊勝法華曼荼羅(ともに兵庫県指定文化財)があるが、いずれも梶原氏が寄進したと伝わっている。

明治維新の神仏分離以前は神仏習合で、この寺の僧侶が神官とともに沼島八幡宮の守護に当たっていたという。

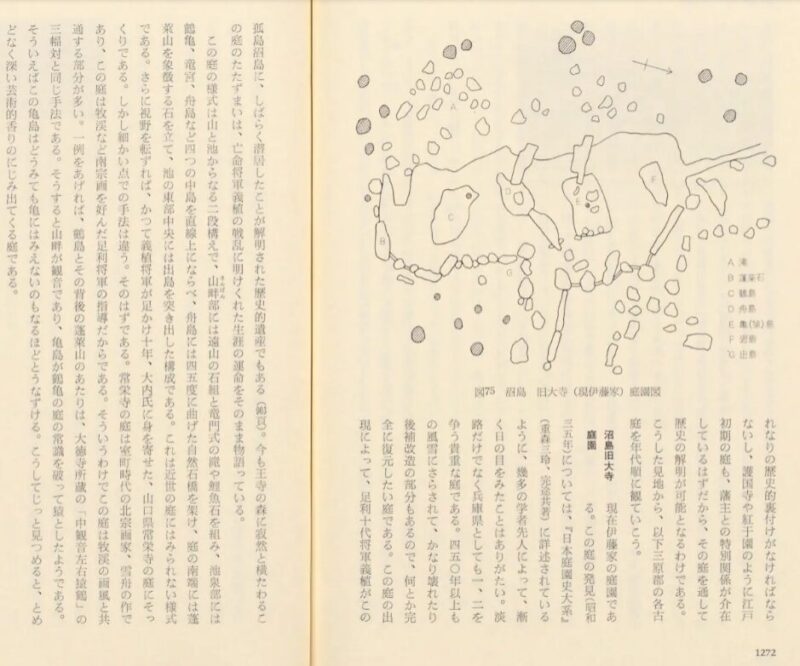

本堂の裏庭には江戸時代の築山式枯山水庭園があり兵庫県指定の史跡名勝天然記念物に指定されている。

沼島観光5 上神立岩

沼島のシンボルである上立神岩はどうしても見て帰りたかったので、八角井戸から山道を進み沼島小中学校を過ぎて直進していく。

ようやく展望台にたどり着いたが、もう少し低い所から上立神岩を見たかったので、急な下り坂を下っていくと、勇壮で美しい上立神岩の姿を見ることができた。岩の真中になんとなくハートのマークがあるようで面白い。岩の高さは三十メートルもあるのだそうだが、自然の造形でよくこのような形の岩が残されたものだと思う。

沼島ではこの島を、国生み神話に登場する「天の御柱」だと昔から語り継がれてきたという。

イザナギ・イザナミの二神がオノコロ島(=沼島)に降り立ち、この岩を天の御柱だとして、男神が左より、女神は右より廻って出会ったところで女神が先に「ああなんて愛おしい男」と褒め、次に男神が「ああなんて愛おしい乙女」と褒めて夫婦の交わりをなされたが、まともな子供が出来なかった。

悩んだ二神がその後どうやって日本列島を作ったかについては『古事記』に書かれているので省かせていただくが、上立神岩は江戸時代の正徳二年(1712年)頃に出版された百科事典である『和漢三才図会』にも登場し、国生み神話の舞台と書かれているのだそうだ。自凝山に小祠が建てられた年よりも以前から、この岩が「国生み神話の舞台」とされていたことは注目して良いだろう。沼島はかなり古くから国生み神話の島であると認識されていたようである。

上立神岩の周辺は荒々しい奇岩の連続で中央の大きな岩は兜岩という名前が付けられているようだ。他にも下立神岩など様々な奇勝を廻りながら島を一時間で一周する沼島おのころクルーズというのもあるらしい。今度来るときは、有名な鱧のシーズンに訪れたいものである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント