中国兵の書いた日中戦争体験記 『敗走千里』

GHQ焚書処分された本の中に、中国人の陳登元が日中戦争の戦争体験を綴った手記を『敗走千里』という本がある。この本は昭和十三年に刊行されて百万部を超えるベストセラーとなり、翌年には続編も出され、当時刊行されていた潮文閣の「戦争文学全集」の第七巻にも収められた作品なのだが、GHQが焚書処分したために戦後の長きにわたり忘れられていた。

私はこの本の存在を西尾幹二氏の『GHQ焚書図書開封3』を読んで知ったのだが、中国の戦争の仕方が日本人の戦争の常識とはかけはなれたものであることをはじめて知って随分驚いた記憶がある。

この本は平成二十九年にハート出版から復刻されており、令和四年には普及版出版されたので容易に入手が可能となっている。また西尾先生の解説動画もあるので、興味のある方は覗いていただくとありがたい。

著者の陳登元は十四、五歳の時に日本に留学のために来日し、日本の大学に進学して昭和十三年には卒業する予定であったが、昭和十二年に日中戦争が上海に拡大したことを心配して一度実家に戻ったところ、彼は募兵官に強制的に徴兵されてしまう。その後二カ月ほど兵隊生活を送り、戦場でかなりの重傷を負って病院に収容され、傷も良くなってからこの本の原稿を書いて、日本でお世話になった大学教授に送付した。一九三八年(昭和十三年)三月にこの原稿が恩師により翻訳されて出版されたのがこの『敗走千里』であり、大虐殺があったとされる一九三七年十二月の「南京事件」に近い時期に書かれたものであることは注目して良い。

中国の徴兵

初めに紹介するのは、彼が兵隊にとられる場面である。

わが国なら戸籍に基づいて召集令状(赤紙)が来て、誰しもそれなりの葛藤はあったとは思うが、逆らうことなく赤飯を炊いて出征兵士を送り出した。

一方、当時の中国には戸籍がなかったので、若い男性がいる情報を聞きつけた募兵官が直接家にやってきて半ば強制的に徴兵していったようだ。

募兵官が町に姿を現して人狩りを始めたことを聞き、彼は家の中の秘密の部屋に隠れて徴兵を逃れようとしたのだが、五六人の兵士が家に来るなり八方に分かれて家宅捜査を始めたのである。なかなか見つからないので募兵官が老夫婦を脅迫するところから引用する。

探しあぐねた兵士たちは、店先に取って返してそこに縛られている父や母をまた責め出した。

「お前たちが飽くまで自分の息子をかばうというなら、こっちにも考えがある。群集に命じて掠奪もさせよう。群集はお前たちも承知の通り、屋根の瓦から、床板まで剥がして持っていくだろう。むろん、お前たちは国家の統制を乱すものとして銃殺だ。……どうだ、それでもまだかばうつもりか。」

老人夫婦はふるえるばかりで口も利けなかった。顔も上げられなかった。その時、店先にたかっていた野次馬の中から

「その家には、秘密の地下室があるんだ、その中に隠れているに違いねえ」と言うものがあった。誰か近所の、事情を知っているものらしかった。

彼は遂に発見された。

陳登元 著, 別院一郎 訳『敗走千里』教材社 昭和13年刊 p.82

「彼」というのは主人公の事で、著者の陳登元は自分の事を「陳子明」という名で登場させている。彼は徴兵忌避の罪で銃殺刑に処せられるところを、彼を知る中隊長に命を助けられて軍隊に入り斥候を命じられる。

中国兵の掠奪

斥候の主な任務は敵軍の様子を探り監視することである。斥候を命じられた中国軍の仲間たちがどんな行動をとっていたかがわかる部分をしばらく引用する。

下士斥候は大概の場合、五名か六名だ。それが揃っていざ出発という場合、彼等はにやりと何か意味ありげな微笑をかわす。陳子明の如き、わずか一ヶ月ほど前から強制徴募されてきた新兵には、その微笑が何を意味するものか、初めは全然わからなかった。

が、二時間ほどして、意気揚々と帰ってきた彼らを見て、新兵たちは初めて、彼らが何故にあの危険きわまる斥候を志願するかが解った。彼等は実におびただしい種々雑多な戦利品をぶら下げているのである。主に時計とか指輪、耳飾り……といったような、小さくて金目のものだが、中には重いほどそのポケットを銀貨でふくらまして来るものがある。ある一人の兵が持っていた耳飾りの如き、現に、たった今まである女の耳にぶらさがっていたものを無理に引きちぎってきたからだろう、血痕が滲んでさえいた。しかもその兵の、無智、暴戻、残虐を象徴するかの如き、ひしゃげた大きな鼻、厚く突き出た大きな唇、鈍感らしい黄色い濁った眼……その眼が何ものかを追憶するようににたりにたりと笑い、厚い大きな下唇を舐めずり回している顔を見ていると、陳子明の胸には、何かしら惻々とした哀愁が浮かんできてならなかった。あの血痕の滲んだ耳飾りと関連して、何かしら悲惨なことが行われたような気がしてならないのだった。

同上書 p.4~5

時計や指輪などが略奪してきた品々であることは言うまでもない。中国の兵隊は斥候をしながら中国民衆から金品を巻き上げるだけではなく、女性を凌辱する者もいたのである。

この会話はさらに続いて、耳飾りをしていた女性を殺したのかという質問に対しては、この兵士はあいまいにして答えなかったのだが、この言葉のやり取りまで引用すると長くなるので省略することとして、彼が中国軍隊の本質を述べている部分を引用する。

陳子明はすべてを見た。そして、聞いた。彼はこれだけで戦争なるもの、更に軍隊なるもの、本質を残らず把握したように思った。戦争なるものが一つの掠奪商売であり、軍隊なるものはその最もよく訓練された匪賊*であるということである。

しかし、そんなことは今どうでもいい。問題は、自分が好むと好まざるとにかかわらず、国家という大きな権力の下に、自分がその匪賊の仲間入りしたことである。自分一人は純潔のつもりでいても、濁水の中に交った清水は結局濁水である。

*匪賊:集団で略奪などを行なう盗賊

同上書 p.6~7

便衣兵

次の場面は、彼の所属する軍が窓覆いをおろされて外の景色が見えない電車に乗せられ、どこかわからないところに移動しているところである。仲間同士で、もうすぐ日本軍と大激戦になって死ぬ者がかなり出るだろうという話題になり、そこで軍曹が、おれが指揮官だったら兵隊を犬死させないためにこういう策戦をとると、周りの兵隊に話を持ちかけた。ポイントとなる部分を引用する。

「ほう、どんな策戦です?」

生命が助かるということだったら、今の場合、どんな児戯に類したことでも聞きたい。それは偽りのない彼らの心境だった。

「それは、敵に気づかれないように、ここの戦線をそっと引き揚げるんだ。そして、奥地の山岳地帯に敵を誘い込んで、ここに現れたかと思うと、彼方に現れ、あちらに現れたかと思うとこちらに現れ、敵を奔命に疲らすんだ。そして、俺達は全部、便衣になるんだ。そしていよいよ追い詰められた時は、百姓になって誤魔化してもいいし、商人になってもいい。とにかく良民に化けて敵の眼からのがれる工夫をするんだ。」

同上書 p.130

「便衣」というのは普段着のことだが、要するに切羽詰ったら軍服を脱いで一般人に変装して前線から逃れたり、あるいは隙をついて日本軍に攻撃を仕掛けようと言っているのだ。しかもその「便衣」も、どこかの村などから衣服を略奪することが多かったようだ。

日本軍による大虐殺があったとされる「南京事件」でも、大量の中国兵が軍服を脱ぎ捨てて一般人になりすまして日本軍を攻撃したのだが、このような行為は明らかなる戦時国際法違反である。「便衣兵」はつまるところゲリラであり、交戦資格はない。なぜなら、このような戦法を認めれば多くの民間人を巻き込んでしまうからだ。

それゆえに、もし平服で敵対行為をすれば戦時重罪犯の下に、その場で死刑かそれに近き重罪に処されることは戦時公法の認めるところである。この場合にゲリラを処刑する行為は「虐殺」にも「捕虜殺害」にもあたらないのだ。

督戦隊

次に紹介するのは実際の戦いの場面であるが、日本軍の追撃におされて、退却しようとする中国兵に味方の兵が銃を撃つ場面である。

退却部隊はひっきりなしに、ざっ、ざっ、ざっ……と走っている。終いになる程、ただ色でない顔つきになってくる。みんな必死の顔だ。服装までが裂けたり、泥だの血だので汚れ返っている。しかも、追撃に移った敵軍の銃砲聲が、猛烈に、手に取るように近々と聞こえ出してきた。本来ならここらで一旦退却体制を整備して、反撃に移らなければならないのだ。

…中略…

が、この死にもの狂いの見方の軍隊の顔つきを見ると、それは到底不可能だと諦めに到達する。…中略…こうなっては自然に任すより他はないのだ。

要するに、彼も激流に投じられた一滴の水に過ぎない。一緒に走るより他ない。だから彼は走った。走っていると、より一層早く走らなければならないという気持ちに駆り立てられる。すぐ自分の背後に、追撃して来る敵軍の銃剣を感じるのだ。ススキの穂のような、あの何万という銀色に輝く敵の銃剣だ。町に近づくにつれ、異様な光景が眼につき出した。仲間の退却軍であろう。あちこちに屍骸をさらしているのだ。自分が肘をやられたと同じく、味方から発砲されて、やられたものに違いない。

退却部隊は、町の入口近くで急に右に曲がって、町の北側の方向に延々と続いて走っている。おかしいぞ――と思っているうちに、彼はその曲がり角のところに来た。そして見た。

急拵えの鉄条網が町の入口を塞いでいるのである。そして、その背後に武装した兵士がずらっと、機関銃の銃口とともに、自らの方向を睨んで立っている。しかも、そのすぐ前には、堂々と塹壕の掘削工事が始められている。…

同上書 p.138~139

要するに、兵士が簡単に退却することがないように、町の入口に鉄条網を張って町に入れないようにして、退却しようとする兵士は味方の中国兵によって銃殺されていたのである。ちなみに、主人公の陳子明は鉄条網の向こう側にうまくもぐりこんで命拾いしたという。

この本の中に何度か出てくるのだが、中国軍には前線の後方にいて自軍の兵士を監視し、命令無しに勝手に戦闘から退却(敵前逃亡)したり、降伏するような行動をとれば自軍兵士に攻撃を加え、強制的に戦闘を続行させる任務を持った督戦隊という部隊が存在した。この督戦隊に殺された中国兵士が日中戦争ではかなりいて、南京戦でも多くの中国兵が味方の督戦隊によって殺された記録が存在する。

南京で多くの中国兵が死亡した最大の原因は何か

台湾の「佛網電子商城」というサイトに、督戦隊について「在中日八年戰爭中的中國軍督戰隊是使中國軍隊死亡數目最多的原因之一」と書かれている。Google翻訳にかけると、日中戦争で多数の中国軍兵士が死亡した最大の原因のひとつがこの督戦隊によるものであるという意味になる。

さらにこのサイトには南京で中国兵を殺害したのは味方の督戦隊であり、また便衣兵が日本軍への奇襲攻撃を企て、多くの民間人を殺害したことや、南京陥落の前夜に中国軍同士の内戦で多くが死亡したことが記されている。

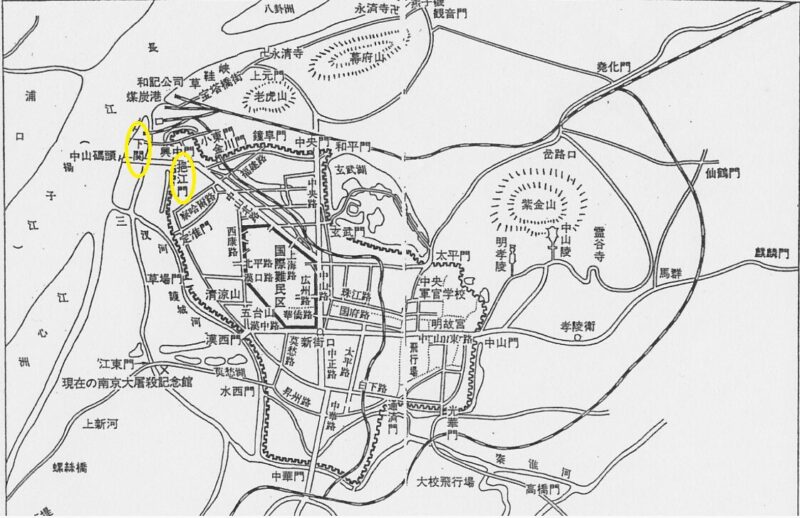

さらに「在南京唯一逃路的下關附近,日軍還沒入侵前,中國督戰隊將南京守軍擊斃在城牆下,士兵互相擠壓而死。」とあるのだが、翻訳すると「南京唯一の脱出路であった下関付近では、日本軍が南京に侵攻する前から、逃げようとする南京守備隊を中国の督戦隊が城壁の下から南京守備隊を銃撃し、兵士たちは押しつぶされて死亡した」という意味になる。

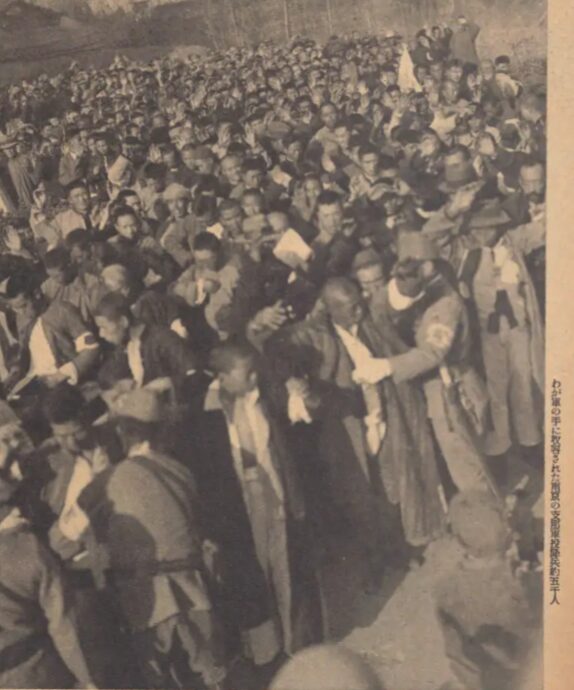

南京城内に進撃する日本軍の攻撃によって敗走した支那兵たちは南京城西北の挹江門に殺到したが、門は閉じられており城外に出て下関に向かうには高い城壁を昇って降りなければならなかった。しかしながら城外には督戦隊が待ち構えていてたというのである。

要するに日本軍と戦う前から、中国兵同士の争いによって多くの死者が出たというのだ。

中国本土ではこのような意見を公表することは困難だろうが、台湾では南京事件についてこのようなブログの公開が可能な様である。とは言え著者名も分からず論拠も示されていないので信用できないと考える読者が多いとは思うのだが、この台湾のサイトに書かれていることは当時の日本側の資料や南京にいた外国人の記録などにも書かれていることであり、あながち嘘ではないと思われるのである。次回以降の「歴史ノート」で南京戦で何があったかについて当時の資料をもとに書くことに致したい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント