以前このブログで、かつて豊かであったインドが、イギリスの植民地となって以降富が奪われて行ったことを書いたのだが、戦後の日本人はイギリスという国は紳士の国だと学校で教わり、イギリスがそのようなひどいことをしたことはマスコミなどでも伝えられることはなかった。

前回に書いたように、イギリスが植民地としたオーストラリアでは、タスマニア島の原住民を絶滅させ、オーストラリア原住民も大半を殺戮したのだが、高い文明社会を築いていたインドに対するイギリスの統治もまた酷かった。イギリスはインド人にアヘンを製造させ、半分をインドで消費させ、幼児にも吸飲させていたという。

またイギリスは二百年かけて子供の学校を減らし、イギリスが統治した時代に、インド人の識字率は6割から9%にまで低下させている。穀物が倉庫に有り余っていても、インド人は貧しく、毎年のように飢饉が起きて多くの餓死者が出た。1918年から翌年にかけてインフルエンザが流行し、さらに飢餓とアヘンと酒による害毒によって、インド人の一千二、三百萬人が命を落としたという。そればかりではない、1919年4月には平和な集会に集まった民衆が祈祷を始めた時に、英駐屯軍司令官ダイヤー将軍が発砲を命じて、数百名の夫人や小児が即死し、数千名に重傷を負わせる大惨事(アムリトサールの大虐殺事件)も起きている。

このようなひどい統治がなぜ長く続けられることになったのか。インド人はもちろんイギリスの統治に不満を持ち、抵抗し独立を目指そうとしたのだがなかなか実を結ばなかったのはなぜなのか。この答えは、イギリスの伝統的統治手法にあるのだが、抵抗勢力が大きくならないためにどのような方法が用いられたかを知る必要がある。

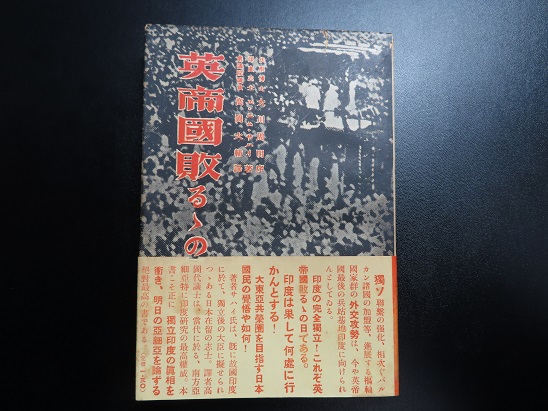

GHQ焚書リストの中に、インド人のエ・エム・サハイ著『英帝国破るるの日』という本があり、著者はイギリスの統治政策についてこう記している。

英国がインドを統治するようになってから、インドにおける各宗教団体相互間の関係が変化し来たったことは我々も認める。そしてこの堕落はかの悪辣な英国の「分割支配」政策の結果であると断言するに躊躇するものではない。英国がインドに興味を覚え、関心を抱くようになって以来、英国のインド統治の主な強みは、実にこの政策に成功したことに存するのであって、英国は巧みにインド国民を分離し、相闘わしめることによって権勢を振うに至ったのである。既に述べた如く、インドの諸藩王は英国の使嗾によって互いに戦いを交え、その結果、彼らは遂に自由と領土とを失ってしまった。英国の帝国主義者はインドをその足下に屈服せしめた後といえども分割支配の政策を堅持し、インド国民を縦横に分離し、互いに疎隔せしめた。インドに宗教その他の原因による暴動がしばしば勃発すると伝えられるのは、実にこの悪辣な政策の結果に他ならないのである。

分割支配はインドに対するのみならず世界各地に対して英国の帝国主義が常にその根本政策としているところであるが、英国はインド統治に当たってはごく初期の時代からそれを実行したのである。英国がインドに与えたあらゆる規定や法律の中には、いつも必ず国民分離の種子を蒔いておいたのである。英国はインドがあまりにも多くの社会的区分と、異なった言語を持っていることを批難し、それがインドの不統一の原因であると宣伝しているが、英国の統治方法を審(つまび)らかに検討してみると、英国の政治家はあらゆる手段を弄して、インドの社会的区分と異なる言語の保存に努力していたことが判明する。

(エ・エム・サハイ著『英帝国破るるの日』象山閣 昭和15年刊 p.55~56)

「分割支配」は国民に一種の対立を生じさせて、国民が一致団結することが無いように仕向ける政策であるが、対立がより強いものとなるように、イギリスは教育内容まで工作していたという。

英国人によって綴られたインド歴史には、インド侵入当時の回教徒がいかに残虐な行為を以てヒンドゥ教徒を圧迫したか、またヒンドゥ教徒が如何に無慈悲な方法で回教徒を苦しめたかなど、あることない事を最も有害な筆を以て歪曲した文章が書かれているが、その有害無益の歴史をインド国民は子供のころから小学校で読まされているのである。しかし、インド史に記されたそれらの事柄は悉く虚構の文章であり、英国宣伝部員の豊富な想像力の産物である。かかる英国の卑劣極まる政策が継続的に長年月にわたって実行された結果、生活に追われる農民はともかくとして、いわゆる青白いインテリ階級がそれを信じるようになり、やがて、それが相互間に宗教的、社会的対立意識を激化せしめるようになったのである。そして純真なインドの農民たちは、大部分が英国の走狗となっているところのいわゆる偽宗教指導者のためにそれを尤もらしく説き聞かされ、遂に欺かれてしまったのである。

(同上書 p.57~58)

このような分割支配の手法は、西尾幹二氏によるとイギリスに限らずフランスやオランダや旧ソ連などもやって来たし、戦後の中共もやってきたことで、そういうことをやらなかったのは日本ぐらいだろうと述べておられる。同氏は『GHQ焚書図書開封10 地球侵略の主役イギリス』でこう解説しておられる。

日本が朝鮮を併合した時、植民地ではなく自国と同等の国にしようとしました。朝鮮人を分離させるのではなく、彼らの文化を一体化させるような政策を進めました。ハングルというのは日本総督府が再生させて教育の中に取り入れたものです。つまり、彼らの民度を高めれば、きっといい国になり、日本に協力してくれるようになるだろうと信じていたのです。

ほかの国は、ある国を統治するときそんな厄介なことは絶対にしません。逆に、争いの種をたくさんまいて、現地の人たちを争わせる。そして貶めるようにしてきました。

ところでいま、日本と韓国、日本と中国、日本とロシアの間では国境紛争が絶えません。竹島の問題、北方四島の問題……。ではこういった領土問題はどうして起こったのかというと、これはすべてアメリカ占領軍がまいた種からた生じたものなのです。大東亜戦争が終結したとき、国境の線引きを曖昧にしてと、あとで紛争が生じやすいようにしておいたのです。領土争いが起こり、そして日本や韓国、中国、ロシアの力が削がれるようになれば、その分だけ有利になるからです。アメリカの占領軍にはそんな深慮遠謀があったことを忘れてはなりません。

(西尾幹二著『GHQ焚書図書開封10 地球侵略の主役イギリス』徳間書店 p.264~265)

GHQはわが国に領土紛争の種を残しただけでなく、「日本だけが悪かったとする歴史」を押し付けて、簡単に日中韓ロとの対立関係が解決しないようにした、というわけである。世界史的視野に立てば、英米仏などの戦勝国は世界各地で結構ひどいことをしてきた国なのだが、わが国の指導者階級がこのような歴史観で洗脳され、中韓ロとの外交上のトラブルが続いている限り、戦勝国にとっては安泰なのである。

今回紹介したエ・エム・サハイ『英帝国破るるの日』について、西尾幹二氏が解説しておられる動画を見つけたので、興味のある方はどうぞ。

戦前・戦中にはこのようなイギリスのインド統治の手法について、いろんな本に解説されていたのだが、多くがGHQにより没収処分されてしまい、戦後の日本人にはこのような事実について知らされることが皆無に近い状態になっている。GHQは、日本が二度と起ちあがることがないように、二重三重の仕掛けを残しておいたのだが、このような統治手法が広く知られていては仕掛けの効果が乏しくなるとでも考えて、イギリスの統治手法について書かれた書物を焚書処分にしたのではないかと考えている。スパイ天国のわが国では、今もいろんな国から、様々な将来の紛争の種を蒔かれている。反日国からの大量移民を受け入れる動きなども、外国勢力による日本弱体化工作の一つではないのか。

下記のリストは、GHQ焚書リストの中からインドに関する本を集めたものだが、69点のうち23点がネットで公開されている。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |

| British Misdeeds in India (印度における英国の圧政) | ラッシュ・ビヘヤー | 不明 | ||

| アジア民族の中心思想 印度篇 | 高楠順次郎 | 大蔵出版 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1230076 | 昭和11 |

| 英吉利の印度支配 仮面をとつた英国 | ラインハアルト・フランク | ニッポンプレス | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1153768 | 昭和15 |

| イギリスの印度統治 其経済諸政策の研究 | 東亜経済調査局 | 東亜経済調査局 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1281293 | 昭和10 |

| 印度 | 浅井得一 | 白揚社 | ||

| 印度 | エ・エム・サハイ | モダン日本社 | ||

| 印度 | 松村新吾 | 興亜文化協会 | ||

| 印度 | 金子健二 | 湯川弘文社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1042560 | 昭和17 |

| インド解放へ | 小倉虎治 | 今萩茂樹 | ||

| 印度資源論 | 小生第四郎 | 聖紀書房 | ||

| 印度思想史 | 木村泰賢 | 大東出版社 | ||

| 印度史の解剖と独立問題 | 木村日紀 | 日本放送出版協会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1042561 | 昭和18 |

| 印度史の分析 | 金川義人 | 国民社 | ||

| 印度侵略悲史 | ラス・ビハリ・ボーズ | 東京日日新聞社 | ||

| 印度統計書 | 総合印度研究室編 | 国際日本協会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1124152 | 昭和18 |

| 印度統治機構の史的概観 | 中島宗一 | 満鉄東亜経済 調査局 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1028046 | 昭和17 |

| 印度と英帝国主義 | 中平亮 | 東洋研究会 | ||

| 印度独立運動の真相 | 實川勝太郎 | 日本合同通信社 | ||

| 印度独立と日本 | 永松浅造 | 大理書房 | ||

| 印度独立戦争 | 波多野烏峰 | 錦正社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1042555 | 昭和17 |

| 印度と濠洲 | 松本悟朗 | 聖紀書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1044233 | 昭和17 |

| 印度における英国の圧政 | ラッシュ・ビヘヤー | 不明 | ||

| インドの叫び | ボース・ラスビハリ | 三教書院 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444427 | 昭和13 |

| インドの話 | 松山厚三 | フタバ書院成光館 | ||

| 印度の回教徒 | 小川亮作 | 地人書館 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1040057 | 昭和18 |

| 印度の曙 | 輪堂寺燿 | 啓徳社出版部 | ||

| 印度の抗戦力 | 後藤 勇 編 | 東晃社 | ||

| 印度の資源と工業 | 総合印度研究室編 | 総合印度研究室 | ||

| 印度の全貌 | 高岡大輔 | 岡倉書房 | ||

| 印度の全貌 | 網本行利 | 修文館 | ||

| 印度の闘争 | チャンドラ・ボース | 興亜書房 | ||

| 印度の独立 | 筈見一郎 | 霞ヶ関書房 | ||

| 印度の分析 | 竹内 雄 | 神栄館 | ||

| 印度の民族運動 | 総合印度研究室編 | 総合印度研究室 | ||

| 印度の流通経済 | 総合印度研究室編 | 伊藤書店 | ||

| 印度ビルマの展望 | 亀尾松治 | ジャパンクロニクル社 | ||

| 印度緬甸の展望 | 桑原官吾 | 大阪雑貨 印度輸出組合 | ||

| 印度ビルマの 教育植民政策 | 吉田 実 | 三享書房 | ||

| 印度仏教概説 下 | 大谷大学 編 | 法蔵館 | ||

| 印度復興の理念 | 吉岡永美 | 北光書房 | ||

| 印度民族運動史 | 加藤長雄 | 東亞研究所 | ||

| 印度民族論 | 堀 一郎 | アジア問題研究所 | ||

| 印度洋 | 柴田賢一 | 興亜日本社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1876269 | 昭和18 |

| 印度洋 | 浅井得一 | 朝日新聞社 | ||

| 印度洋問題 | 伊東 敏 | 大和書店 | ||

| 印度を語る | ラス・ビハリ・ボーズ | 日本電報通信社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267128 | 昭和17 |

| 印度を知る | 大倉仲助 | 蔵王閣 | ||

| 英帝国敗るるの日 | エ・エム・サハイ | 象山閣 | ||

| 革命亜細亜の展望 | ラス・ビハリ・ボース | 万里閣書房 | ||

| 現代の印度 | 日本拓殖協会 編 | 越後屋書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1044237 | 昭和18 |

| 今日の印度 | 国際政経学会調査部 | 政経書房 | ||

| 最近の印度 : 英印関係の推移 | 島田巽 | 朝日新聞社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1275897 | 昭和17 |

| 虐げられし印度 | ラインハルト・フランク | 高山書院 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1045068 | 昭和18 |

| ジヤワルラル・ネール 印度の新太陽 | アヌーブ・シング | 霞ヶ関書房 | ||

| 印度侵略序幕 | 深尾重正 | アジア問題研究所 | ||

| 大戦下の印度 | 蘆田英祥 | 汎洋社 | ||

| 大東亜共栄圏叢書第一編 更生仏印の全貌 | 金子鷹之助 | 愛国新聞社 | ||

| 大東亜戦における 重慶・インド・濠洲 | 東京日日新聞 東亜部 編 | 大同出版社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1273599 | 昭和17 |

| 泰ビルマ、印度 | 東恩納寛惇 | 大日本雄弁会講談社 | ||

| 闘へる印度 : S.チヤンドラ・ボース自伝 | チャンドラ・ボース | 綜合インド研究室 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1045067 | 昭和18 |

| 立ち上がる印度の全貌 | 浅井治平 | 帝国書院 | ||

| 立ち上がる印度 | 永川俊美 | 東京講演会出版部 | ||

| 独立印度の黎明 | ラス・ビハリ・ボース | 照文閣 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1045063 | 昭和17 |

| 独立運動をめぐる 現代印度の諸情勢 | 福井慶三 | フタバ書院成光館 | ||

| 独立の闘争 | ラス・ビハリ・ボース 述 | 昭和書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1045064 | 昭和17 |

| 南進叢書. 第7 インド | 南方産業調査会 | 南進社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1044038 | 昭和17 |

| 南方経済資源総攬 第8巻インドの経済資源 | 伊東 敬 | 東亜政経社 | ||

| ボースは叫ぶ | ラス・ビハリ・ボース 述 | 盛運堂 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1453697 | 昭和19 |

| ラングーン・カルカッタ | 浅井得一 | 目黒書店 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450329 | 昭和18 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。

Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

おはようございます♪

拝読いたしました。

英国の植民地政策によってインドが弱体化したことがよくわかりました。

GHQはインドの統治方法を書いた日本の著書がこわくて焚書したのでしょうか。

わが国もぼんやりしていると隣国によって、かつてインドのようにされるかもしれませんね。

分割統治、すなわち『Divide and Conquer(ディヴァイド・アンド・コンクァー)』ですね。

訳せば「分裂させてから征服せよ」ですか。

古代ローマ以来の伝統的な遣り口で、植民地や属州(属国)を統治する時の常套的な政策ですね。

団結して歯向かって来られる事を阻止するのに、効果的な手法です。

この分割統治を受けた所は、宗主国の支配から解放された後は、内紛やトラブルが絶えませんね。

P/S

ところで・・・・旧ブログ(FC2ブログ)の方、何度投稿してもエラーになってばかりいるのですが、一体何故なのでしょう?

何か禁止ワードでも設定しているのでしょうか?

ZODIAC12さん、コメントいただきありがとうございます。

「分割統治」と言う言葉は戦前の本には良く出てくるのですが、今の日本ではこういう統治手法について学ぶ機会はほとんどなくなっていますし、わが国自身がいくつもの国から複数の対立軸を埋め込まれていることに気づかなければなりませんね。

旧ブログは、先ほど実験したのですが問題なく機能していますし、ZODIAC12さんから12/14にコメントいただいているので大丈夫だと思っているのですが、具体的に問題のあった記事などが分かれば、御教示いただけるとありがたいです。もし難しいようであれば、このブログの適当な記事に同じコメントを頂いても構いませんので、宜しくお願いいたします。