今回は昭和十二年に刊行された宮田光雄著『有色民族の復興と其経済的自決』という本の紹介の続きだが、今回は日露戦争で日本が勝利したことが世界にどのような影響を与えたかという部分を中心に紹介させていただくこととしたい。

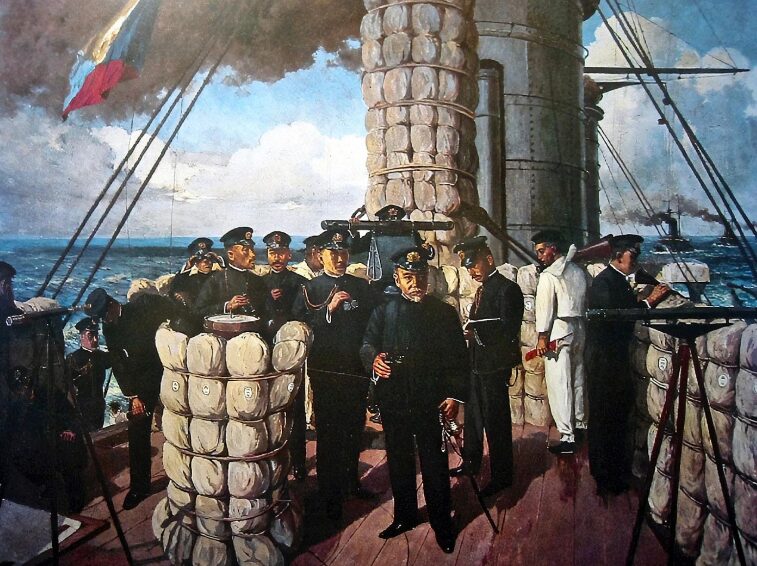

日露戦争でわが国がロシアに勝利したことの意味

学生時代に日露戦争を学んだ時には「黄色人種の日本が白人の大国ロシアに勝利したことは、世界に衝撃を与えた」ぐらいのことは教科書に書いてあったと思うのだが、「その後日本は列強の植民地政策を真似て東アジアで勢力を拡大し」て、多くのアジア諸国に迷惑をかけたようなニュアンスで学んだような記憶がある。しかし、わが国は西洋の植民地のように統治した国民を搾取したり奴隷にしたわけではなかったのだが、その点については教科書には何も書かれていなかった。

『有色民族の復興と其経済的自決』には次のように記されているが、本来責められるべきは白人による植民地統治の方である。

一九〇四、五年の日露戦争は、全世界の有色人種に対して、白人必ずしも絶対の優者ではないということを確信せしめた。彼らは過去四百年間、白人の侵略の為に国土と財宝と資源を奪われながら、これを排撃して天賦の自由と人間的幸福を奪い返すの力もなく、悲惨なる桎梏のうちに呻吟し来たったのである。三億五千万のインド人然り、四億人の支那人またこれに遠からず、他の小国や未開国が同様の運命に落ちたのは当然である。

実に四千年の歴史を誇る支那でさえ、朝に一城夕に一国を失うの有様であって、すでに事実上においてチベットは英国の領有に帰し、ウイグル及び外モンゴルはソヴィエト連邦と化しながら、なお悟らずしてしきりに遠交近攻の旧式外交を行い、排日を以てその国民を瞞過するの結果、日本は自衛のために止むを得ず満州国の独立を援助し、さらに北支五省の自治連携を見ようとするに至ったのである。すなわちこれを清朝の盛時に比べると、広大な一千万キロメートルの国土は、今やその三分の二を失うの状態であって、加えるに過去百年の間に、欧米白人国と締結した不平等条約は三百件にのぼり、海岸線五千キロメートルを有する自国の海港で、欧米白人の許可なくして自由勝手に自国の船舶を出入りせしめ得る港は一つもない。ことごとくその税関を欧米人に握られ、その港口を他国の砲台に扼せられて、半身不随の残骸を横たえてなお酔夢より醒めざる有様である。

しかるにこの間に処して独り三千年の歴史を傷つけず、欧米白人の侵犯の鋭鋒を見事にへし折って、彼らが世界席巻の覇業を、最後の一点に食い止めたものはわが日本である。実にわが日本が日露戦争に於いて強いロシアに一撃を加えたことは、如何に大なる衝動を全世界の有色人種に与えたか図り知ることができない。インドの独立運動も、西アジア諸国の独立運動も、オランダ領インドシナ、フランス領インドシナの独立自治の熱望も、皆日本のロシア撃破にその端を発するのであって、実に日露戦争は欧米白人の世界的制覇の勢いが天井を打ったことを示す転換期であり、さらに十年後の(第一次)世界大戦こそ、彼ら白人の飽くことなき貪欲の同士討ちであり、その窮迫の自壊作用であって、その反対に四百年の久しき間、屈服していた有色人種の更生反発の契機であった。而してこの世界大戦に際し、有色人種活動の尖端に立って、最もよくその更生のリーダーとなったものは日本国民であって、日本こそは実に世界史転換の槓杆(てこ)と言うべきである。

宮田光雄 著『有色民族の復興と其経済的自決』猶興書院 昭和12年刊 p.44~46

「民族自決主義」が唱えられた理由とその後派生した大問題

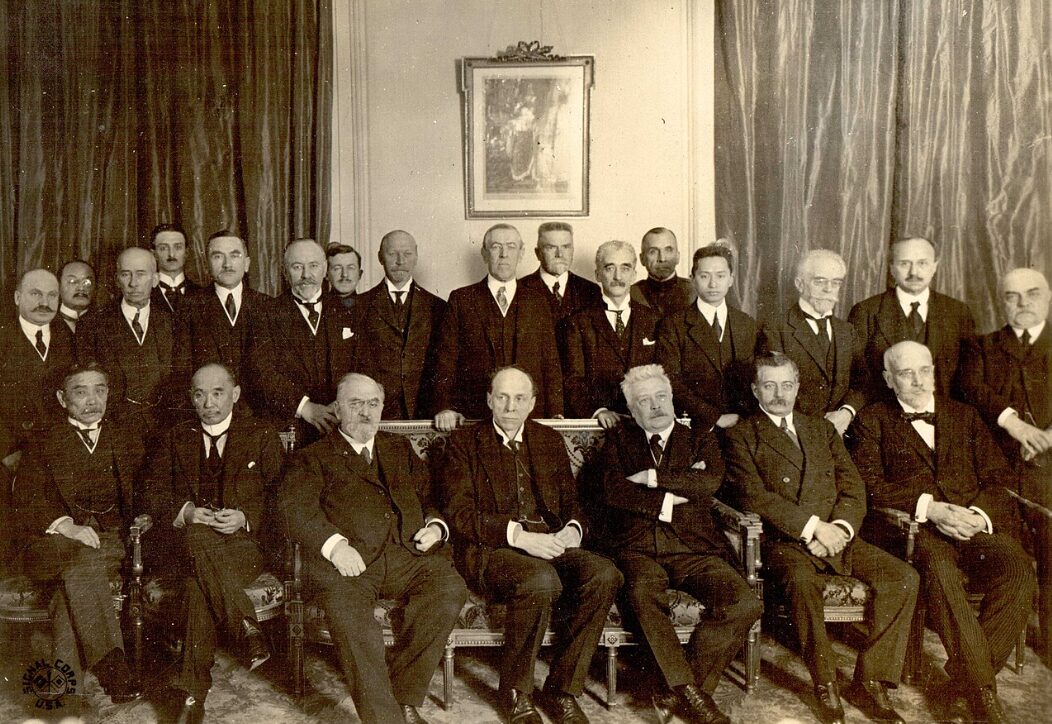

「民族自決主義」は、各民族は自らの意思によって自己の運命を決定することができるという政治原則だが、この原則を最初にソ連が唱え、一九一八年にウイルソン米大統領が発表した「十四か条の平和原則」の第五条で制限的な民族自決に言及し、英仏伊の連合諸国も同意し、新聞雑誌などでこの原則が世界の世論となっていった。この原則が連合諸国で広められた理由について、同上書には次のように記されている。

連合諸国が何故にこの主義に賛成したかというに、それは同盟側のドイツ、オーストリア、ブルガリア、トルコの諸国が、みな数種もしくは十数種の異民族より成立しているから、これを民族ごとに四分五裂させておけは、その力が弱くなって、将来連合国側に復讐することができないようになるだろうというのであって、ロシアがこれを唱えウィルソンがこれを主張した趣旨とは、全然異なった目的に利用せられたのである。

しかしその各民族に与えた影響と効果はすこぶる甚大なもので、戦争中から絶えず独立背反の意思を以て、陰謀を行っていた同盟国内を内部より崩壊せしめる充分の効果を発揮したのである。

同上書 p.47

このようにして連合諸国は、民族自決の提唱を以て同盟諸国側の弱体化を図ることに成功したのだが、この原則に全世界の有色人種が期待を抱くこととなる。すなわち白人自らが唱えたこの理論に乗って、彼らの植民地で独立や自治を求める運動が開始されることになったのである。

由来欧米白人の称えることは、常に自分本位の御都合主義の理屈である。国際法でも人道問題でも宗教問題でも、彼らは白人の場合に限って、適用せらるべき理論を主張するのであって、一度それが有色人種に触れると、臆面もなく真っ向から反対する。その最も顕著なる実例は民族自決問題である。

すなわちこの問題が起こって最も深く自家撞着に陥ったのはイギリスである。イギリスはその本国にこそ白人以外のものはいないが、その全世界にわたる植民地には、黄黒赤色等あらゆる異民族を包含し、これを束縛するのに強い武力を以てし、これを搾取するのに圧倒的の経済力を用い、時々の紛議動揺はその時免れの甘言を以て瞞過(だまし続けること)しているのであって、インドの問題の如きは即ちその好適例である。

同上書 p.48~49

ウィルソン米大統領が提唱した理想に呼び覚まされて、イギリス植民地のインドだけでなく、フランス領インドシナ、オランダ領インドシナなどで、民族の独立国家を目指す動きが広がって行った。

わが国が提案した「人種差別撤廃提案」と世界に与えた影響

その流れの中で、第一次大戦後に開かれたパリ講和会議の国際連盟委員会においてわが国は「国際連盟規約」の中に人種差別の撤廃を明記すべきであることを提案した。しかしこの提案は賛成多数であったにもかかわらず、議長を務めたウィルソン米大統領が「全会一致でないため提案は不成立である」と宣言したために廃案となった。反対したのは英米二大国と、ルーマニア、ポーランド、ブラジル等だが、反対理由について次のように解説されている。

蓋しこの案に反対した小国は、みなそれぞれ国内に於いて他民族に対して差別待遇を与えているため、賛成できなかったものであるが、それよりも英米二大国の反対理由こそ、最も切実で絶対的のものであった。

すなわち英国は全世界に渡って四千万平方㌔の領土を有し、人口四億に達し、その中にはあらゆる種類の人種と、文明の程度の異なる人間を包含しているから、これに対して一様に均等の待遇を与えることは到底不可能なりとの考えによるものであった。

また米国はウィルソン自身が民族自決など十四ヶ条を提議し、かつ自ら講和全権委員でありながら、日本の人種平等待遇案に反対したのは、自国に於いて一千二百万の黒人やその他のアメリカ・インディアンに対して頗る不平等の待遇を与えつつある上に、多年日本人や支那人の東洋民族を排斥しているという現実に制せられたのである。要するに白人の民族自決論は、こと自国の利害に関係なき場合に限り、文明や人道を装って唱える空文に過ぎずして、決して神に誓って恥じざる真実の議論ではない。…中略…

故に、その弱い主張の下に、せっかくの十四ヶ条も追次葬られ、海洋の自由も全然削除せられ、軍備の制限、人種及び各国民の平等など、一つとして徹底的の解決を得ず、結局英国のスマッチ大佐起草の二十六ヶ条が基礎となった原案が可決され、その結果同盟国側にのみ民族自決が適用せられて、その領地の併合及び分割となり、また委任統治の名の下に於いて、その植民地がことごとく連合国側に占有されたのである。

同上書 p.51~52

このようにしてわが国が提案した人種平等案は握りつぶされてしまったのだが、これが全世界の被圧迫民族に大きな刺激を与え、白人の侵略を撃退しようとする動きが出て来たのである。

彼らの倦まざる努力と真剣な叫びは、次第に世界の隅々に行き渡って、深刻なる底流的世論を作り上げ、今や有色人種が民族意識を喚起して、独立を企てたとてあえて不思議はないという風潮を作るに至った。しかも欧州の戦場に出動して白人と伍し勇敢に戦った数十万のインド軍隊を始め、世界の各地に於いて戦闘に参加した黄赤黒の有色人らは、白人の卑怯、遊惰、無規律、不道徳を実見して、白人に決して優者でもなければ恐るべき人種でもない。彼らはただ精鋭なる武器を有する土偶に過ぎないという確信を得た。すなわちこれによっても戦後における有色人種の反抗意識は、ますます強靭となったのである。

すなわちこの自覚に基づいて独立を企てたものは、アフガニスタン、イラン、イラク、ケラク(ヨルダン中部の都市)、パレスティナ、シリア、ネヂト(イェメン)などで、その大部分は大部分は不完全ながら独立の目的を達したのである。而して国名をイランと改称したペルシャの英主リザ・カンの如きは、颯爽たる雄風を以て英国の覊畔を断ち切り、完全独立と国家更生に向けて国民を督励している。またトルコの如きはセーヴルに於いて定められたる講和条約の苛酷なのに断然反抗して起ち上がったケマル・パシャに率いられて、今や白人の圧迫と制御に対し根強き反抗を以て、往年の欧亜大陸に誇る大国家の恢復を目指して驀進しつつある。更にエジプトはアラビー・パシャからザクルル・パシャに至る幾多の国民的英雄に提撕されて反英運動を繰り返したあと、遂に一九二二年三月不完全ながら独立を宣布するに至り、憲法を制定して世襲の王国となし、回教を国教としてアラビア語を国語となし、国会を設けて近世文明国の体制をととのえ、次第に英国の覊畔を脱して、完全独立の国家とならんとして努力しつつある。

同上書 p.53~54

民族経済自決の先頭に立つ日本

とは言え、いくら「民族自決」を国民が望んでも、自国の経済が欧米に頼っていては不可能であろう。有色人種国家の多くは、欧米に原料を廉価に供給し、その加工製品を欧米から高価に買わされていて、かつ自由な貿易が許されていなかったのである。

しかしながら日本は例外であり、欧米より安価で良質な商品を生産することが可能であり、世界に販路を求めて活動し、その実績を上げていたのである。そのために世界各地で、主に英国により、インドやエジプト、オーストラリア市場で日本商品の排斥が仕掛けられることになるのだ。このような記述は、戦後刊行された解説書にはまず書かれていない。

日本は今日工業国として、欧米に劣らぬ発達を遂げたが、これらの東南洋の農業本位国より、食料及び原料を得て、これを製品化して、それらの国々へも廉価に販売せんとするも、欧米の白人らは自国産業本位、ことに自国労銀の売り付けの為に、極力日本品を排撃するのである。つまりその日本品排撃が表面に現れたのが、かの所謂日印、日埃、日豪の会商の原因である。しかもこれら折衝の背後には、全て英国があることを見逃してはならぬ。

しかしてこれら英帝国属領の貿易政策は、ことごとく一九三二年のオタワ英帝国会議の決議に基づいて行われるものであり、その決議が英帝国の本国属領を通ずるブロック経済の強化と拡充である以上、英国品と正面より競争する日本品の徹底的排除となるは当然であって、日英及び日米の貿易争覇戦こそ、実に二十世紀中葉の世界的経済闘争の中核を為すものと言うべきである。

同上書 p.330

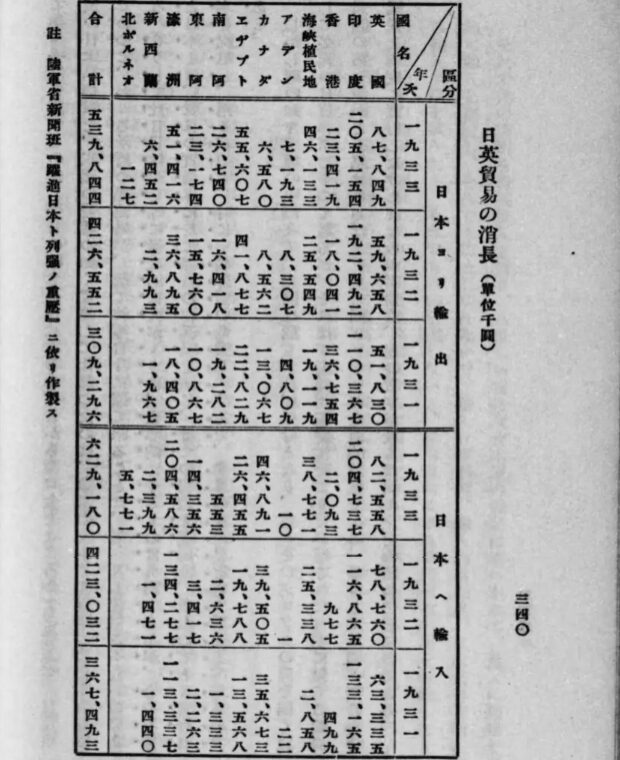

英国は本国と属領(カナダ、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、英領東インドおよびアジア、アフリカの保護国、委任統治領など)のほか、スカンジナビア諸国、南米アルゼンチンを入れてスターリング・ブロックと称する経済圏を構成しており、この市場に、例えば主要製品である綿布等を売り込んでくる日本に対し、全力で排撃しようとする一方、自らはブロック以外の諸外国の市場に進出しようとしていたのである。

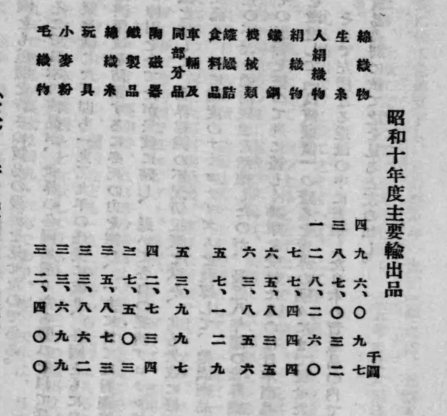

しかしながら、いくら妨害されても良質で廉価な日本の商品は様々な市場でシェアを拡大して行き、その勢いが止まらなかったようだ。昭和十年の主要輸出産品では、綿織物が五億円近く売れて、鉄鋼機械類、車輛なども売り上げが伸びて、重工業の先進国と言われていた国々の神経を刺激してしまった。

殊にまたほとんど養毛の原料皆無なる日本が、多年の輸入品たる英米のラシャ類を完全に撃退して、かえって三千二百万余の出超に転じ、紡績の元祖で綿製品の輸出を生命としている英国と、世界の至る所で角逐して着々勝利を得たことが、非常なるセンセーションを英国に与えたことは、ちょうど同国が(第一次)世界戦争前におけるドイツの躍進貿易に驚異の眼を睜り、かれ一撃を加えずんばあらずと考えた時と同様である。

しかもその競争品は綿製品のみではない。重工業国英国の塁を摩して、鉄鋼、機械機具、鉄製品及び車輛類に、二億円以上の進出を見たのだから驚いたのは独り軽工業のランカシャの紡績業者のみではない。デーリー・メール紙は「二ポンド十シリングの自転車、日本より年に二万台は英国に輸入される」と大声疾呼し、また議会の演壇に日本商品を持ち出して、国難を絶叫した議員もある。

ランカシャの紡織機械を運転する職工が、メード・イン・ジャパンのシャツを着用しているのを見て、事業主は仰天し「ジャップは一時品物を売り拡げるが、同時にその粗製品によって不信用も売り広める」と負け惜しみを言ったが、それでも及ばぬから、遂に政府に迫って、本国及び属領における日本品排斥の政策を強要したのである。

同上書 p.335~336

これまでイギリスは属領から原料を仕入れ、製品に加工して属領及び世界に販売して大儲けしていたのだが、日本商品の為にこれまでのように稼げなくなってしまった。このような問題はイギリスだけではなくアメリカなども同様に不満を持っていた。

上の表はイギリスのスターリング・ブロックに属する諸国に対する日本の輸出入額をまとめたものだが、貿易額が年々伸びていることが分かる。

あまりに日本商品の価格が安いのでダンピングをしているのではないかと考えてイギリスは視察を送って調べたのだが、ダンピングではないことがわかると今度は日本商品をいかにして排斥するかを本気で考えるようになる。

良質廉価の日本品排撃を正義の発露の如く宣伝してしまったのは、欧米の資本主義国の自己本質曝露であって、かかる矛盾の悪商略が、やがて彼ら自身に還って来ることは考え及ぶ余裕さえないのである。そうしてこの日貨排撃を殊に徹底的に大がかりに、世界的にやるものは英国であるが、今や英国と日本とは、世界の貿易界に於いて無言の白兵戦を演じ、かつての同盟先進国は、仇敵のごとく青年日本を呪詛し両々相迫り、時に一触即発の危機さえ孕んで、世界の経済界を揺り動かしているのである。

同上書 p.339

中国で排日運動が起きたのは、当初は英米が宣教師を用いて仕掛けた記録が残されているのだが、中国市場からの日本商品を排斥する時も同様な手段を用いたわけである。

戦後出版された歴史書にはこういうことが書かれていないので、当時の日本人が悪いことをしたような印象を持つ人が多くなるのはやむを得ないことなのだが、事実は全く異なることを先人の記録から学んでほしいと思う。その上で、欧米が日本商品を市場から排除するのは何もこの時期のことだけではなく、今ではもっと複雑かつ巧妙なやり方で行われていることに気付いてほしい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント