列国による支那利権獲得競争

世界から「眠れる獅子」と形容されて一目置かれていた清国が、日清戦争でわが国に惨敗ししたあとは、弱肉強食の列強諸国が猛然と牙をむき出し、相次いで清国を脅迫しその利権獲得に動き出している。

菊池寛の『大衆明治史』(GHQ焚書)には次のように解説されている。

日本の遼東半島の領有を、東洋平和に禍害ありと称して、三国干渉によってこれを阻止した、露独仏の三国は、はたして支那にどんな恩恵を与えたのであろうか。

露国は北満州を通じてウラジオストックに到る鉄道敷設権を得、更に旅順、大連を租借して、その極東侵略の政策を露骨に現わしている。

菊池寛『大衆明治史』汎洋社 昭和17年刊 p.225

カイザー治下の帝政ドイツは、その宣教師が殺されたのを口実に、膠州湾を占領租借して、青島経営に乗り出している。

フランスは、南支那全体に対して大きく発言権を増大し、安南鉄道を支那領土内へ延長し、海南島の不割譲を宣言している。

英国は三国干渉に加わって日本の怨みを買うのを巧みに避けると同時に、支那の弱みにつけ込むことに於いては、随一の手腕を示した。

まず威海衛、九龍を租借すると共に、山海関牛荘鉄道の借款、津浦鉄道(天津・浦口間を結ぶ鉄道)、廣九(こうきゅう)鉄道(香港九龍と広州を結ぶ鉄道)、滬寧(こねい)鉄道(上海・南京を結ぶ鉄道)の敷設権を得、また上海税関に於ける特権を得ている。

支那に対しては、門戸開放を叫び、いつもキレイな口を利いている米国でさえ、これらの割前に与って、粤漢(えつかん)鉄道(武漢と広州を結んだ鉄道)の敷設権を得て満足している有様である。

少し補足すると、一八九七年にドイツの膠州湾占領を見たロシアはすかさず艦隊を派遣して、遼東半島の旅順と大連を占領したのち、一八九八年には遼東半島全域を租借地として獲得している。三国干渉によりわが国が清国に返還した遼東半島は、結局ロシアが奪い取ったのだ。

義和団の勢いを利用しようとした西太后

このように清国は自国の領土をやりたい放題に列強に蚕食されていったのだが、清の政治家は何をしていたのかと誰でも思う。

菊池寛はこう解説している。

…康有為一派を中心とする光緒帝の進歩的な国政改革の企てはあったが、西太后はクーデターによって光緒帝を幽閉し、朝廷の実権は守旧的な諸王大臣によって占められてからは、もっぱら以夷制夷(いいせいい)の古いやり方一本で、その日その日をゴマ化している有様だ。そのため、列強の侵略に対して、中央地方を通じて、猛烈な排外、仇教の風が起こったのも当然であった。

(『大衆明治史』p.226)

以夷制夷(いいせいい)とは「夷を以って夷を制す」ということで、中国が周辺民族対策に用いた伝統的政策である。それは、外敵同士を戦わせることで、自らは何もしなくとも外敵の圧力を削ごうというものだが、そのようなことを繰り返しているうちに、いつのまにか自国の中を外国人勢力が跋扈するようになってしまった。そのような事態を招いたことに庶民が好ましく思わなかったのは当然であろう。

一八九九年に山東省に起こった義和団は「扶清滅洋(ふしんめつよう)」を唱えて排外活動を始め、それが瞬く間に清国全土に拡がっていったのである。

彼らの排外活動とは具体的にはどのようなものであり、なぜ短い期間にそれが拡がったのだろうか。再び菊池寛の文章を引用する。

義和団というのは、一種の宗教的な秘密結社であって、彼らはみな集まって拳棒を練習して、その術に長じていたので拳匪(けんぴ)とも言われている。神術を得れば、槍も鉄砲も傷つけないと信じていて、呪文を唱えながら勇敢に戦うのである。

(同上書 p.226)

彼らの唱える『仇教、滅洋』の口号は、外人の横暴に憤慨していた当時の支那民衆をうまく捉え、勢力が増大するとともに、諸所の教会堂を焼き、宣教師、教民を虐殺した。しかも、保守派で占められていた朝廷が、これらの暴徒を義民として庇護するや、義和拳匪は北支一帯に蔓延し、遂に天津居留地を攻撃し、北京の各国公使館区域を包囲するに至った。これが北清事変の発端である。

要するに西太后は極端な攘夷主義者であり、テロ活動に走る義和団を取り締まるのではなく義民とみなして、彼らに外国勢力を排除させることによって国権を回復しようと図ったのである。そのために、急速に義和団が膨張し、過激化していったという。

北京駐箚の外国公使団は清朝に対し義和団の鎮定を要求したのだが、暴徒の勢いはさらに盛んとなり、鉄道や電信線が破壊されていった。公使団は居留民を守るためには軍隊を用いるしかないと考え、一九〇〇年五月三十一日から六月三日にかけて太沽に停泊中の列国軍艦の陸戦隊兵力を北京に集めている。

義和団が北京の公使館区域を取り囲み清国は列国に宣戦布告した

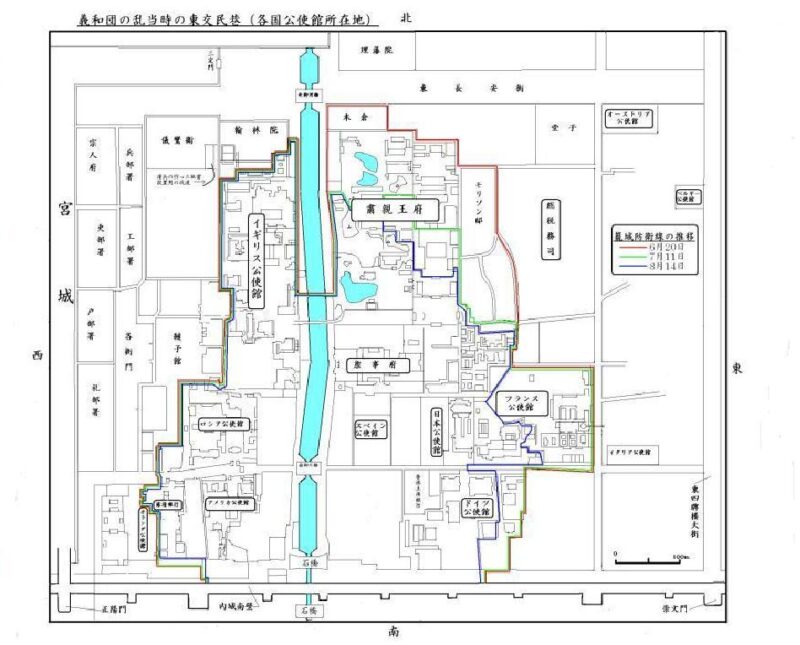

そして六月十日には二十万人ともいわれる義和団が北京に入城している。当時北京には日・英・米・露・独・仏・伊・墺・西・蘭・ベルギーの計十一ヶ国の公使館があったのだが、それらの公使館のある区域が暴徒に取り囲まれてしまい、北京に至る鉄道や通信網までが破壊されて、約四千人の人々が孤立無援の状態になってしまった。

日本陸戦隊の外に、各国は各々七~八十名位の陸戦隊を持っていたので、外国兵全部で四百三十名ばかりだが、これでは兵力は絶対に足りない。支那側は拳匪のほかに、官兵も加わり甘粛提督董福祥の兵三万も北京を包囲しているので、城門から一歩も踏み出せなかった。殊に、イギリスのシーモア中将が、各国陸戦隊二千余名を率いて、天津から救済にやってきて、途中で拳匪にさんざんにやられてからは、北京は全く孤立無援に陥ったのである。

(同上書 p.227)

日本公使館の杉山書記生が支那兵に殺害され、またドイツ公使が支那当局と交渉に赴く途中で殺されるなど、事態は完全に悪化し、各国の救援隊が大挙してやってくるまで、六十日間も籠城をし続けなければならなかったのである。

日本公使館の杉山書記生が殺害されたのが六月十日、ドイツ公使が殺害されたのが六月二十日で、清国が列国に宣戦布告したのは二十一日である。

Wikipediaによると、当時公使館区域には外国人九百二十五名と中国人クリスチャン三千名ほどがいたのだが、各国公使館の護衛兵と義勇兵はあわせても四百八十一名しかいなかったという。

籠城者はどうやって飢えを凌ぎ、外部と連絡をとったのか

六月十九日に二十四時間以内の国外退去命令が出され、翌日から攻撃が開始されている。

わが国の籠城者の中に、英語・フランス語・中国語と数か国語に精通する柴五郎中佐(北京公使館付武官)がいた。籠城組の全体的な指導者はイギリス公使クロード・マクドナルドであったが、籠城戦にあたって実質総指揮を担ったのは柴五郎であったという。

柴は旧会津藩出身で、以前このブログでも書いたとおり、戊辰戦争で官軍に降伏した会津藩は大幅に減封された上に下北半島の斗南に移封となり、火山灰地質の厳寒不毛の地のため冬には餓死や凍死、栄養失調などで死者が続出したという。柴五郎が、子供の時に僅かな食糧を家族で分け合って生き抜いた貴重な経験が、長い籠城生活に活かされたことと思われる。

籠城は八月十四日まで続いたのだが、籠城組の食料や弾薬はそれまでどうやって調達したのか、また通信機関が破壊されている中で、籠城組はどうやって外部と連絡をとったのかと誰でも疑問に思うところだ。

菊池寛の文章を続けよう。

…米や麦が真先に無くなってしまった。そこではじめは食糧を半分に制限したが、やがて粥になり、その粥も一日二回になり、最後には青草をかじり、犬猫や鼠まで見つけて食べる始末である。馬も流弾で仆れるものから食べ、二百頭いた馬も、ほとんど食い尽くしてしまった。

(同上書 p.228~229)

…

拳匪たちは、れいの呪文を唱えては、城壁を乗り越え、勇敢に攻めてきたが、やがていくら呪文を唱えても、鉄砲の弾丸には敵わないと分かってからは、あまり無茶な突撃はせず、城壁と土嚢を境として睨みあいの状態が続いたのである。

…

一ヶ月も対峙していると、そこに一種の情が湧いてきて、

『お互いに、御苦労なことだな』

といった応酬が交わされるという始末である。

何しろ対手は金に目のない支那人であるから、馬蹄銀という支那の大きな銀貨をそっとやると、西瓜や卵などを持ってくる。そのうちには、鉄砲を売りに来る者まで現われてくる。そこで一計を案じた籠城組は、彼らに金をやって密偵を募り、外部との連絡、殊に天津にある列国の主力軍との連絡を計ろうということになった。

二十余回、こうした密偵を派遣したが、皆失敗したが、最後に張徳麟という男が首尾よく使命を果たして帰ってきた。

日本を信頼して密書を届けることを請け負った中国人

張徳麟という人物は、この時には名前を名乗らなかったのだが、七月二十三日に柴五郎はこの男に暗号文書を渡して天津にいる福島少将に届けてその返事をもらってくることを依頼したところ、八月一日にしっかりとその役割を果たして帰ってきたのである。

当時、北京天津間の通信途絶して久しく、北京籠城軍は全滅ではないかとの悲観論が行なわれていたが、籠城軍健在との報は、天津の各国人を勇躍させたのである。そのための救援軍の派遣も、これからテキパキと決まり、日本軍を主体とする強力な連合軍が、北京に向かうということになったのである。

(同上書 p.230)

北京籠城を体験した人物がいくつかの手記を残しているようだが、「国立国会図書館デジタルコレクション」で、柴五郎本人が口述し明治三十五年(1902年)に出版された『北京籠城』という本が公開されている。例えば、外部との連絡に成功したことは、同書のp.125以降に記されている。

張徳麟という人物は、その時は名前も告げず金も受け取らずに飄然と去っていったそうだが、義和団の乱が終わったのちに、民政官をしていた柴中佐の許を訪れたのだそうだ。

その時、何故日本軍の密使を勤めたかと動機を訊ねられて、彼はこう答えたという。

自分は義和団の一人として事変に参加したが、戦争が長引くにつれてだんだん疑問が湧いてきた。支那がこうして列国の外交団を苦しめているのは、つまり全世界を対手に喧嘩をしているようなもので、いまにこれはヒドイ目に合う。これは何とか早く収まりをつけねばならぬが、それには一番信頼のできる日本軍を助けるのが早道だと考えたからです。

(同上書 p.231)

この人物はその後もわが国に協力し、昭和十一年には観光のために来日もしたのだそうだが、詳しいことは分からない。しかし、張徳麟という人物がいなければ、籠城したメンバーが健在であることがわからず、救出行動が遅れて籠城組が殲滅されていた可能性が高い。

列国から出兵を要請された日本軍

籠城組が生存していることがわかってからも、各国の思惑は様々であったようだ。菊池寛はこう書いている。

それまでは各国とも本国から大軍を呼び寄せて、北京を救い、名誉とともに賠償の甘い汁を吸おうと思って、互いに牽制し合って、策動を続けていた。しかし北京の危機は一日の急を告げている。最短日間に、最大限の兵力を支那に運び得るものは、正に日本を置いて外に一国もないのだ。人一倍野心もあり、支那に最も近いロシアでさえ、その極東兵力を旅順や大連から派遣するには一定の限度があって大したことはできない。

(同上書 p.232~233)

少し補足すると、イギリスはボーア戦争、アメリカは米比戦争を戦っていたために、大量派兵ができないという事情があったようだ。

また、ロシアは満州や東シベリアに兵力を多数有していたのだが、地方の鎮圧にすら不足しているとして協力を渋ったというが、籠城者が殲滅された後に満州占領を狙っていたので籠城組の救出には消極的であったという説もあるようだ。

しかしながら、籠城組が生存しているとの知らせは英国などの世論を刺戟し、各国は短期間で派兵の可能なわが国の出兵を強く促してきたという。

ところが、わが国は三国干渉でひどい目にあっているので、出兵したあとでまた文句をつけられてはたまらない。何度も慎重な態度を示したが、イギリスから四回にわたっての出兵要請がなされるに及んで、遂に列国の希望と承認のもとに第五師団の派兵を決定している。

では籠城していた各国人はいかにして救出され、救出の後に各国の兵隊はどんな行動をとったのか。

驚くような話がいろいろあるのだが、次回に記すことにしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。現在出版社に在庫がなく、2月末頃に増刷される予定です。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですが、増刷されるまで待っていただく必要があります。ネットでも購入ができますが現在ネットの在庫もなくなっており、中古市場では定価(\1650)よりかなり割高となっておりお勧めできません。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1150)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント