米原市の湯谷神社を参拝したのち長浜市の須賀谷温泉(長浜市須賀谷町36)で一泊し、長浜市の主な観光地は数年前に長浜曳山祭りを見た際に訪問していたので、二日目は長浜市から米原市に向かって、あまり知られていない古い寺社や博物館などを中心に巡ってきた。

片桐且元の出生地…須賀谷

賤ケ岳七本槍の一人である片桐且元は、近江国浅井郡須賀谷で生まれている。温泉から歩いて八分程度のところに片桐且元の出生地があり頌徳碑が建っていて、道路の反対側には且元の父親である孫右衛門の墓がある。

須賀谷温泉の西側の小谷山に戦国大名浅井氏の居城であった小谷城跡があり、浅井家は須賀谷の地を家臣の屋敷地としていた。片桐且元の父親も祖父も浅井家の家臣であったという。須賀谷は温泉が湧出するので、浅井家や家臣の湯治場としても利用されていたようだ。

天正元年(1573年)に織田信長が小谷城を陥落させ主君浅井長政は自害し、その後片桐且元は秀吉に仕えるようになり、天正十一年(1583年)柴田勝家との賤ケ岳の戦いで福島正則や加藤清正とともに活躍し一番槍の功を認められた。

五先賢の館

長浜に生まれた偉人は他にも数多くいるのであろうが、長浜の中心部からかなり離れた旧浅井郡田根地域に生まれ育ち、あるいは居を構えて歴史に名を残した人物が五人もいるという。人口の多い都会であれば決して驚くような話ではないのだが、田根地域の大半は山と田畑で住居の数はわずかしかない。こんな田舎からと言っては失礼だが、このような地域から有名な偉人が出現したことは珍しいことだと思う。

五先賢の館(長浜市北野町1386)は小さな資料館で、相応和尚(九世紀の比叡山の高僧で、比叡山千日回峰行の創始者)、海北友松(安土桃山時代の画家)、片桐且元(安土桃山時代の武将)、小堀遠州(江戸時代初期の茶人、造園建築家)、小野湖山(明治時代の漢詩人)に関する資料を展示している。この五人の内、小堀遠州はこの地域から七キロ程度離れた長浜市小堀町で生まれ育ったが、元和五年に小室藩の藩主となりこの地域に居を構えた人物だが、他の四人は全員旧浅井郡田根地域で生まれ育っている。この地域では昭和の初期からこの五人の顕彰が行われてきて、今でも近隣の小学生が社会科授業の一環としてこの資料館を訪れるのだそうだが、子供の頃に地元で生まれた偉人について学ぶことはとてもいい取り組みだと思う。

五先賢の館には庭園もあり、小堀遠州が考案したという洞水門(今日水琴窟と呼ばれるものの原型)が復元されていた。水琴窟は地中に埋められた甕の中に水滴が落ちる際の音の響きを楽しむ装置だが、小堀遠州が考案し、小堀家代々の秘伝としていたことは知らなかった。その後もさらに工夫が重ねられて、甕の中の水位が一定に保たれるようになり、良い音が出せるようになっているという。上の画像の右に水琴窟があるのだが、水を流すと、耳をそれほど近づけなくてもキーンという音がよく聞こえた。

孤蓬庵

五先賢の館から四キロほど東に行くと、小堀遠州の菩提寺である孤蓬庵(長浜市上野町135)がある。小堀遠州は茶道や造園で有名な人物だが、備中松山城主や近江国小室藩主、伏見奉行などを務めた人物でもある。遠州が小室藩主であった時には、日照りで困っている農民のために田根の各所にため池を作ったことが知られている。

「孤蓬」というのは遠州の号であり、京都大徳寺にも孤蓬庵がある。大徳寺の孤蓬庵は小堀遠州本人が慶長十七年(1612年)に建てたものだが、こちらの孤蓬庵は遠州の死後に次男の小堀正之が亡父のために承応二年(1653年)に建立したと伝わり、宝永六年(1709年)に現在地に移されたとされる。その後天明八年(1788年)に天明の大飢饉で民衆が困窮する中で放漫な藩財政が続いたために義民の一揆が起こっている。小堀家には改易処分が下され、寺は無禄となって衰退の一途をたどることとなり、明治維新の頃この寺は無住となっていたという。昭和十三年に定泰和尚が住持となって寺の再興をはかるも、昭和三十四年の伊勢湾台風で本堂が倒壊してしまうのだが、苦労して浄財を集めてようやく昭和四十年に本堂が再建され、庭園も補修整備されて今日に至る。

庭園は東に面した池泉回遊式庭園と、本堂の南側にある枯山水庭園とがあり、県の名勝に指定されている。ネットではこの寺の紅葉時期の写真が数多く紹介されているが、新緑の季節に訪れるのもなかなかいいものである。

参道の左手には墓地があり、小堀家歴代の諸侯や家老・家臣らの墓が並んでいる。上の画像は墓地から西側の眺望を撮影したものだが、画像の中央に見える山が小谷山で、その山の上に小谷城跡がある。

玉泉寺

次に訪問したのは玉泉寺(長浜市三川町945)。比叡山延暦寺の中興の祖とされる良源が誕生した場所に建てられた天台宗の寺である。

良源は当地の豪族である木津氏出身で、十二歳の時に比叡山にのぼり、康保三年(966年)に十八代天台座主となり、荒廃していた堂塔を再建して伽藍を整えたとされ、現在の延暦寺の伽藍の多くは良源が完成させたものだという。また良源は『二十六箇条起請』を定めて山内の規律とし、僧の奢侈や武装、私刑を禁じ、学問を広めて延暦寺の発展に尽くしている。永観三年(985年)に没すると朝廷から慈恵大師の諡号を贈られたが、忌日が正月三日であることから、一般に元三大師と呼ばれて親しまれている。

江戸時代中期に建てられた本堂にはご本尊の木造慈恵大師坐像(国重文)が安置されているのだが、普段は非公開で毎年旧暦の九月三日にご開帳されるのだという。

国友鉄砲ミュージアム

次の目的地の『国友鉄砲ミュージアム』(長浜市国友町534)に向かう。

天文十二年(1543年)、種子島に鉄砲が伝来したことは教科書にも書かれているが、種子島久時が薩摩国大竜寺の禅僧・南浦文之に編纂させた『鉄炮記』によると、二挺の火縄銃を手に入れた種子島時尭は一挺を室町幕府将軍足利義晴に献上し、もう一挺は鍛冶職人の八板金兵衛に命じて、鉄砲を分解させて調べさせ鉄砲の生産に成功させたという。

鉄砲を完成させるに際し金兵衛が最も苦労したのは、銃身の底を塞ぐネジの製造方法であったのだが、金兵衛の娘の若狭がポルトガル人から教えを乞い、種子島では鉄砲伝来からわずか数年で本物に劣らない鉄砲を生産するようになったという。

一方、足利将軍に献上されたもう一挺は、根来の砲術家・津田堅者算長が手に入れ、堺の刀工・柴辻清右衛門に命じて堺鉄砲の元を作らせ、さらに大量生産にも成功したという。

では国友の鉄砲生産はどういう経緯で始まったのか。湯次行孝氏の『国友鉄砲の歴史』によると、こう解説されている。

『国友鉄砲記』などによると、足利義輝*は、細川晴元を通じて、国友の鉄匠、善兵衛、藤九左衛門を知り、手許の鉄砲を貸し渡して製造を命じた。当時、国友は京極氏の支配下にあり、京極氏は細川党であった関係上、国友鍛冶の技術が細川氏に見出されたのである。

*足利義輝:室町幕府12代将軍・足利義晴の嫡男で、のちに13代将軍(在職:1546~1565年)となる。

別冊淡海文庫5『国友鉄砲の歴史』p.10

当時の国友の刀工たちも、ネジの製造については苦労した記録があるようだ。『国友鉄砲記』によると、「次郎介、小刀の欠けたるをもって大根をくりぬくと刃の欠けたる通りに道つきたり、この道理に惑解け、捻というもの出来云々」と、ネジを国友で独自に開発したことが記されているという。

刀工たちは天文十三年(1544)八月十二日に、足利将軍に完成した鉄砲を挺献上したというから、種子島で鉄砲が伝来した翌年に、国友でも鉄砲の生産が成功していたようなのだ。

国友で生産された鉄砲は品質が高かったことから、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の庇護を受け、また各地の大名に召し抱えられるなどしてその技術を発展させていったのだが、徳川家康が江戸幕府を開いて以降平和な時代が到来し、特に島原の乱以降は鉄砲の大量注文がなくなり生産が激減していった。

その一方で、幕府は国友の鉄砲が諸藩に大量に流れたり、鉄砲鍛冶が引き抜かれたり、技術が流出することを警戒した。

慶長12年(1607)に徳川家康は国友の鉄砲鍛冶年寄4名を侍身分にとりたてて、鉄砲鍛冶の管理に関わる法度を申し渡している。

「…一、諸国より大小の鉄砲多く誂候はば、早速相届け申すべきこと

ならびに惣鍛冶新筒受け取り候はば、年寄へ相届もうすべきこと」

一、 鉄砲職分の者猥に他国え出で候こと堅く無用たること

一、 鉄砲細工猥に余人へ相伝え申すまじきこと

一、 鉄砲薬調合のこと、ならびに力様薬込、年寄の外、他見他言すまじきこと…」

これらの規則が遵守されるように鉄砲代官が任命され、この年から鉄砲は徳川幕府の許可がなければ製造が出来なくなったのである。

鉄砲代官は幕府の注文以外はほとんど許可しなかったことや、特に島原の乱以降は大量注文を受けることが少なくなって、国友の鉄砲鍛冶の生活はまもなく困窮し始め、かなりの者が農業に従事したり、花火を製造したり、刀鍛冶や金属加工などで収入の道を求めたという。また鉄砲自体も武器としての実用性よりも装飾性が重視されるようになったことから工芸的な技術の発達が進み、曳山祭りの曳山の装飾にその技術が応用されたという。

戦国時代に鉄砲の生産で栄えた日野も堺も早い時期に衰退したにもかかわらず、国友だけが滅亡を免れたのは、国友一貫斎という人物の存在が大きかったと言われている。一貫斎は安永七年(1778年)に鉄砲鍛冶の家に生まれ十七歳の時に家督を継いでいる。彼は日本で初めて自作の反射望遠鏡を使って天体観測を行ったり太陽の黒点を継続観測したことで有名だが、外にも多くの発明や考案品があり、彼が発明した製品の製造法やアイデアや天体観測などを書き記した文書は『国友一貫斎関係資料』として国の重要文化財に指定されている。

天明3年(1783)以来大飢饉がわが国を襲ったのだが、一貫斎が制作した反射式天体望遠鏡や空気銃などが大名家などに買われて、国友の住民に仕事と現金収入をもたらしたのだそうだ。国友鉄砲の里資料館から少し北に行くと国友一貫斎の生家があるが、残念ながら内部は公開されていない。

国友一貫斎については、『国友鉄砲ミュージアム』のホームページに詳しく出ているので、興味のある方は覗かれることをお薦めしたい。

神照寺

『国友鉄砲ミュージアム』の近くに神照寺(長浜市新庄寺町323)という寺がある。

寛平七年(895年)に宇多天皇の勅命により益信僧正が開山したと伝わる寺で、本尊の半肉彫千手観音立像(平安時代:国重文)と木造毘沙門天立像(平安時代:国重文)や金銀鍍透彫華籠(平安~鎌倉時代:国宝)などの多くの寺宝が残されているのだが、この寺の寺宝拝観は完全予約制であり、予約可能な曜日は水曜と日曜のみで時間帯も午後の時間帯に絞られている。また予約可能な曜日であっても法事などで拝観が中止となることが多いので、神照寺のホームページを見て予約可能な日と時間帯を確認の上で寺に電話して予約を取り、そのあとで宿泊先の予約と旅程を決める必要がありそうだ。これだけの寺宝があるならば平日でも多くの観光客が訪れても良さそうなのだが、予め寺のホームページを確認しておられたのか、私の外には誰もいなかった。長浜市も市内の文化財がある寺院をもっと広報できないものかと思う。

総持寺

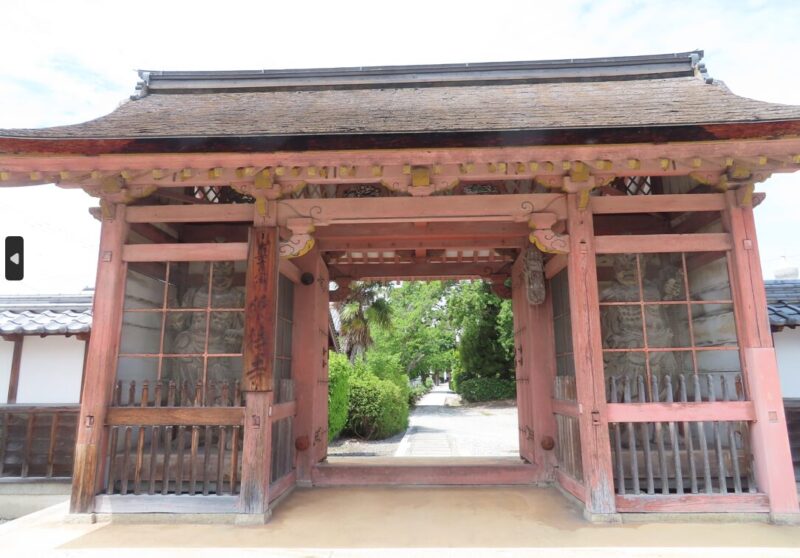

次に総持寺(長浜市宮司町708)に向かう。上の画像は寛永十二年(1635年)に建てられた大門(仁王門)で、県の有形文化財に指定されている。

寺伝によれば創立は天平時代で行基が開基したという。室町時代に実済法印が後花園天皇の勅願と、足利義教公から600石の朱印を賜り諸堂宇を建立し、以降室町幕府歴代将軍の保護を受けたが、織田信長による姉川の戦いから小谷城落城に至る元亀・天正の兵火で焼失してしまう。その後豊臣秀吉の寄進により再興され、江戸時代初期に中門、大門、梵鐘などが整備されたという。

寺宝には本尊の木造聖観音立像(平安時代:国重文)、絹本着色愛染明王像(鎌倉時代:国重文)などがあるのだが、この寺のホームページに本堂の内陣の拝観は事前予約が必要であることが書かれているのを見落としてしまった。

総持寺は「ぼたん寺」とも呼ばれていて、四月の下旬からGWにかけて境内に様々な色の牡丹の花が咲き誇る。今年は牡丹の花はほぼ終わりで、境内の庭にはカキツバタが咲いていた。

総持寺の西、小堀町は小堀遠州の出生地と言われており遠州の生家がすぐ近くにあったという。この寺の庭園は県の名勝に指定されているのだが、小堀遠州が作庭したものではないのだそうだ。

福田寺

次に向かったのは福田寺(米原市長沢1049)。この寺も古い歴史と、多くの寺宝を持つ寺である。

前日に山津照神社に神功皇后の父君の息長宿祢王の古墳があることを書いたが、この寺は天武天皇の勅願により、息長氏の菩提寺として白鳳十二年(684年)に建立されたと伝わっている。かつては天台宗の寺であったが、鎌倉時代に浄土真宗の寺となって現在地に移され、現在も長沢御坊と呼ばれていて近在の人々の信仰を集めている。

山門をくぐると広い境内に「蓮如上人御手植の松」とされる立派な松の大木が枝を伸ばしている。

入母屋造、茅葺きの書院は浅井長政の居城であった小谷城の遺構とされ、浅井御殿と呼ばれ県指定文化財である。また書院の南側には枯山水の庭園があり国の名勝に指定されている。

また福田寺で毎年五月四日と十一月中旬の日曜日に「奴振り」が行われるのだそうだ。米原市の公式ウェブサイトに次のように解説されている。

江戸時代には、住持の摂専が従兄弟にあたる彦根藩主・井伊直弼の計らいで、摂政関白右大臣二条斎敬の妹かね子(明治天皇皇太后の従妹)を室に迎えています。同寺の公家奴振りは、この時、夫人に随従してきた供方が伝えたものといわれています。毎年、春と秋の2回に、当時のままに再現されており、紺のハッピに脚袢、ワラジ履の奴が「ヨーイヤセ、アレワイサノサ」の掛け声とともに練り歩く、風流な姿を見ることができます。京都の時代祭に登場する奴振りは、武家奴振りといわれるもので全国各地に残っていますが、公家奴振りはここだけでしか見られず、古式を伝える貴重な資料として、県の無形民俗文化財に選択されています。

古い歴史と文化のある大きな寺なので、予約なしで拝観できると考えていたのだが、庫裏に人の気配を感じなかったので帰宅してから調べてみたのだが、米原市の公式サイトによると、現在の福田寺は長浜市にある因乗寺が管理しており、本堂や庭園を拝観希望する場合は因乗寺宛てにファックスで申し込むことが必要である旨が書かれている。因乗寺をグーグルマップで調べると、国友鉄砲ミュージアムのすぐ近くの寺のようだ。

地方の寺を拝観していると、後継者がいないために他の寺の住職が止むを得ず兼業しているケースが時々あるのだが、多くの文化財や伝統行事を持つ寺で、住職が不在というのには驚いてしまった。因乗寺の住職は、自分の寺のほかにこんなに広い寺を管理し、拝観希望者があればその都度庭を清掃したうえで観光客を案内し、貴重な文化財を守るだけでなく伝統行事である「公家奴振り」を年二回催行しなければならないのだから大変苦労されていることだと思う。いくつかの寺を兼務している事例は神社においても同様なことが起こっているのだが、一方で住職や神主の高齢化も進行しており、今のような地方経済を疲弊させるような政策が続くと、いずれ地方の文化財や伝統行事を守ることが厳しくなっていくばかりではないだろうか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

国友一貫斎 興味深い人物を教えていただき有難うございます。

最近、吉川英治の私本太平記を読み終えました。佐々木道誉がとにかく重要な登場人物だったので、今回の記事はとても読み応えがありました。児島高徳も、妙に良いところに出てきて不思議な気がしました。

石田三成のことを調べているのですが、彼もこの地域の出身ですね。

以前、尋常小學唱歌の「児島高徳」(大正3年)についてコメントしたときに、ブログ主様の御母堂は歌ったことがない。とのことだったと記憶しております。昭和4年東京生まれの私の母は歌えたこと。九州出身の漫画家・松本零士が作中で老婆に歌わせていたことを考えると、この「児島高徳」は、北朝の影響がまだ強い地域では歌われなかったのかもしれないと思いまいた。

孝明天皇までは持明院統できたのに、明治天皇は突然大覚寺統の裔と言い出し、奠都してしまったこと。明治政府の成立は不可解です。

戦前には国友一貫斎の伝記が出版されていて、多くの日本人が知っていた人物であったと思うのですが、戦後は日本人の過去の偉人の話がほとんど知らされていません。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1170320

子供向けの日本人の偉人伝は私の子供の頃には出版されていましたが、その後は書店で見かけなくなりました。これもGHQによるWGIPに基づくことなのかも知れませんね。

石田三成は今の長浜市石田町で生まれました。総持寺から東に3kmほどのところで、周囲は田んぼの多い小さな集落です。

「児島高徳」のコメントのやりとりは記憶があいまいで、どの記事の話題で出て来たかがよくわからず申し訳ありません。私の母は昭和三年の京都市生まれですが、「児島高徳」は文部省唱歌だったのでおそらく習って知っていたことと思います。母から私の子供の頃にいくつか古い歌を教えてもらったことがありますが、歌詞のよく理解できない歌は私がリクエストしなかったのかもしれませんね。