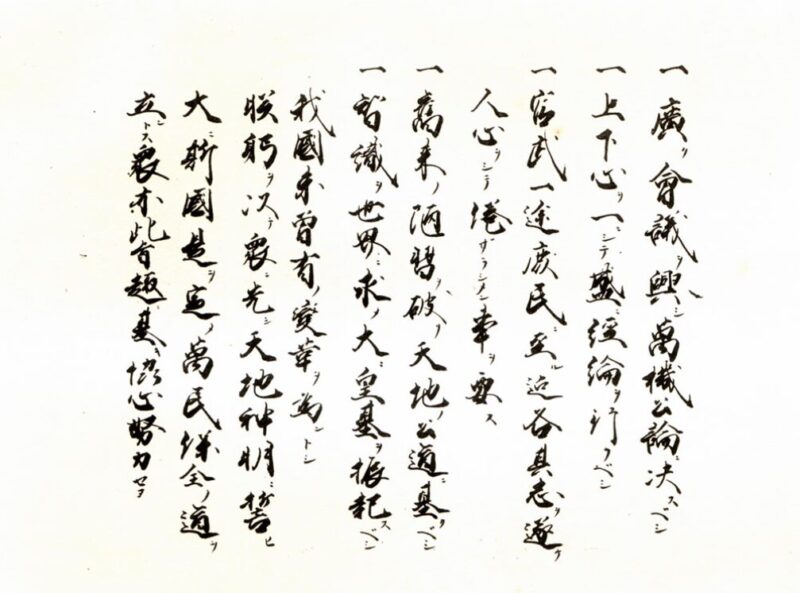

五箇条の御誓文

慶応四年(1868)三月十四日、明治天皇は京都御所の紫宸殿に公卿・諸侯以下百官を集め、明治維新の基本方針である「五箇条の御誓文」を神前に奉読され、その場に伺候する全員が署名した。

一.広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ。

一.上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フベシ。

一.官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ゲ人心ヲシテ倦マザラシメンコトヲ要ス。

一.旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ。

一.智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スベシ。

いつの時代にせよこのような政権交代があった時には、新政権によって旧来の価値観が否定され、新しい価値観を広める動きが生じることが多いのだが、「旧来ノ陋習ヲ破リ」と言っても旧来の価値観のすべてが誤っているわけではなく、また「世界ニ求メ」た「智識」が誤りでないという保証はどこにもない。

むやみに伝統的な価値観なり慣習を否定してしまうと大いに混乱が生じたり、貴重なものが失われたりすることがいつの時代もありうることは言うまでもない。

文明開化期に多くの伝統的文化財や歴史的景観が失われた

明治維新期に古い価値観が否定されて、伝統や文化財、歴史的景観などが失われていったのだが、当時日本に来ていた外国人が、政府が主導して文化・景観破壊を結構厳しい目で見ていたことは当時の記録を読めばわかる。

石井研堂という人物が著し明治四十一年に出版された『明治事物起原』という本があり、「国会図書館デジタルコレクション」で検索することで、誰でもPCなどで読むことが出来る。その一部を紹介しよう。ちなみに文中のジャパンガゼット新聞は明治四年創刊され、ヘラルド新聞は幕末期創刊された何れも英字新聞である。

明治四年秋、電線を張るに妨げありとなし、横浜小田原間並木を伐り払えり。ジャパンガゼット新聞之を惜み、夏は日陰をなし、冬は風雪を防ぎ、かつその美観大に旅情を慰むるに足るものを、さりとは風景を失へり。他日鉄道を設くる時に及び、復び植える能わず、実に殺風景と謂うべしといえり。[雑誌十七号訳載]

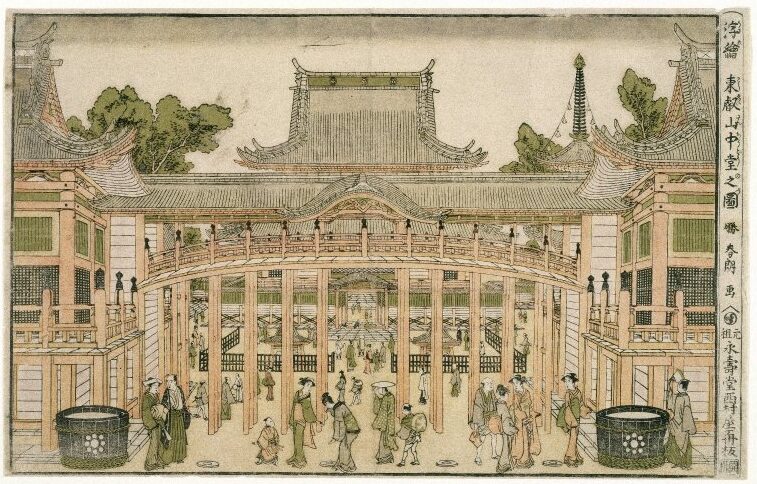

又、五年三月二十一日のヘラルド新聞は、東京上野の破却を評していう、今般日本政府の命によって、上野を此節破却中の由。又幾百年の星霜を経し大木数百株を何の故有りて倒す事か、…凡そ由緒ある精巧の事物を破却して之を他に移すとは蕃夷の風にして、既に文明の罪科なり…日本今日、冬夏洋服の新式を用ゆと雖も此等は小事、古来由緒ある旧跡墳墓は謹んで之を存し置かざるは一欠点とす…等の語あり。[毎週四号]外人皆之を愛惜せしを知る。然るに今日尚、上野の古木乱伐聖堂森の破却、凱旋道路の改修等に就ては、外字新聞四十年前の言をくり返さざるを得ざるものあり。

楼閣はやけてあとなき上野山花ぞ昔の香ににほひぬる(百首)

石井研堂 著『明治事物起原』橋南堂 明治41年刊 p.72~73

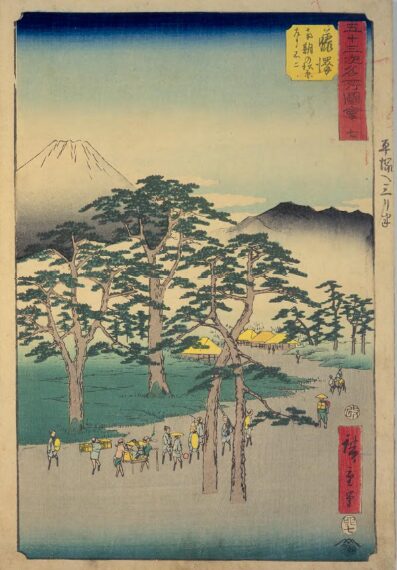

「開発行為」の名のもとに、歴史ある趣のある住居が取り壊され、敷地にあった巨木が伐り倒されて美しい風景が台無しになったというのだが、破壊される以前に存在していた美しい日本の風景とはどのようなものであったのだろうか。

上の画像は安藤広重筆『五十三次名所図会 藤沢』だが、このような景観がこの時期に各地で失われてしまったものと思われる。

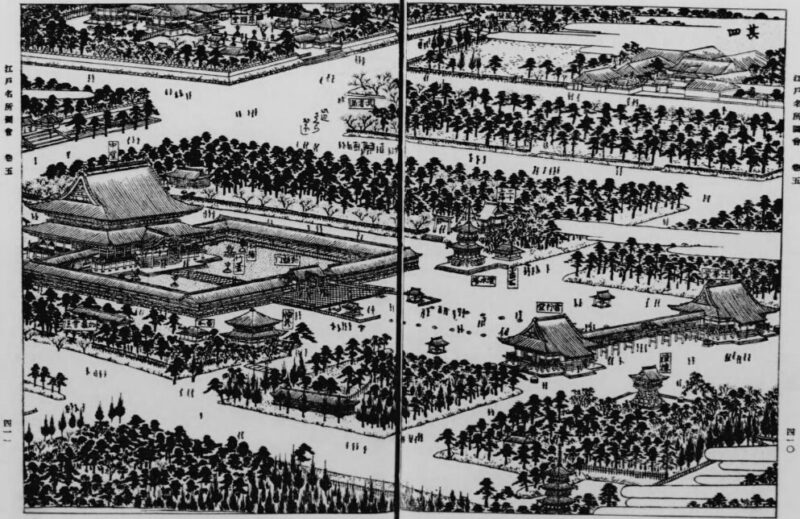

東京の上野公園は寛永寺の敷地の一部であったのだが、この寺は戊辰戦争で中心伽藍が焼失してしまい、子院のあった現在地に移されている。

寛永寺は三代将軍・徳川家光が江戸城の北東の方角、すなわち鬼門を封じるために建てた寺で、戊辰戦争で焼かれる前の寛永寺の敷地はかなり広大なものであった。

『江戸名所図会 巻五』には寛永寺の多くの図絵が掲載されており、中心伽藍の絵だけでも五枚に分けて描かれていて、上の図はその四枚目の根本中堂の絵であるが、境内には樹齢何百年もの大木が林立していた。それらの大木が大量に伐り倒されたことをヘラルド新聞は「文明の罪科」と非難したわけである。

当初明治政府は、跡地を造成して大学東校(現東大医学部)と病院を建築する予定であったのだが、大学東校教授のオランダ人医師ボードワン博士が「東京のような大都会には立派な公園が必要」と進言し、その結果明治六年(1873年)に上野公園が造られて日本初の公園に指定された経緯にある。

この時代の人々は、昔から地域の人々が大切にしてきたものを破壊したり、これまでやってはいけないとされていたタブーを冒してみたところで何も実害がないことを経験し、その後各地で様々なタブー破りにチャレンジしている。

『明治事物起原』を読み進むと、

蛮的の一例として、大和春日の神鹿狩を掲げん。[雑誌]三十三号に曰く、五年正月一六日、奈良県に於て、県令を始め、其他官員数名游猟を催し、春日山の鹿数十匹を狩り取れり。土人神罰を怖る大方ならざりしが、其後少しの異儀も之なきにより却って従来の盲説を悔悟し、皆々安堵の思いをなせりと云。」とあり。

此他、『五年十一月に、安房国(現在の千葉県安房郡)朝夷(あさいな)郡宮下村戸長某院主と談合し、かかる御時節になりては、神社の祭器も不用なりとて、名越山神社の黄金幣束、並に鉾・大鳥毛飾り馬具など残らず売り払いたる由(日要五十四号)といひ『六年三月に、磐前県(現在の福島県浜通り)下、月待日待等無用の祭、観音地蔵等の祭を廃禁し、路傍の馬頭観音十三夜塔まで悉皆取払わせ、寺院にありし皇帝の御位牌等、悉く之を県庁に引揚げ[日要七十三号]、滋賀県の如きは、益もなき業なりとして、古来の地蔵祭を禁止し、あちこちの路傍などにありし石の地蔵を取払はせける。大小様々の地蔵を多く車の上に積重ねて大津の町をひき行くを、爺婆女子供など集りて、その車の前に線香果物等を備へ、手を合せて拝むもあり、涙を流しつつ南無地蔵大菩薩、南無地蔵大菩薩とわめきつつ跡より追ひ行く[報知十五号]など、上代未聞の悲劇を呈し、時の新聞紙さへ、『苟も僧侶乞食に付与する物あらば、縦令一粒半銭といへども、悉く之を貯蓄し学校創建の費用に充る時は、まことに善根功徳といふに至らん[日要五十五号]と放言せし程にて、終に『磐前県菊多郡植田村龍昌寺住職眞禅といふもの、私儀仏門に従事し、遊手にて半生を消却する段慚愧にたへざるにより、帰俗して耕を力めたきよし、県庁に出願して還俗する者ある[報知九号]に至れり。実利一点張の弊、ここに至りて極らずや。

石井研堂 著『明治事物起原』橋南堂 明治41年刊 p.73~75

日本の伝統文化軽視を批判した外国人

明治初期には激しい廃仏毀釈も行われたが、神の使いとされていた奈良春日山の鹿を狩猟したり、名越山神社の祭器を売却したりと、神道においても伝統文化やしきたりの破壊行為が行われていたことはあまり知られていない。「変革」の名のもとに古い物が捨てられ、伝統文化がないがしろにされたのだが、その風潮に多くの日本人が乗せられてしまっていた。しかしながら、当時わが国にいた外国人はその点についても批判的であったようだ。石井研堂は同上書でこう続けている。

人々ただ皮相の開化に沈溺して、また心霊の修養等を慮る者なかりしかば、[雑誌](五年三月版三一号)にいへる『ある外国人の説に、方今日本人の書を読む者、多くは会話窮理書地理書等の類に止りて、人生切要なる修身学を講究するものなし、恐らくは本を捨て末に趨るの弊習を生じ、遂に学風偏頗に陥るべし』等の歎声を聞きたりし。されども、洪河の決するは、一簀の土の能く防ぐべきに非ず、社会は漸く堕落の一方に傾けり。

石井研堂 著『明治事物起原』橋南堂 明治41年刊 p.75

明治政府はわが国の伝統的な風習や信仰を「悪弊」や「旧習」と考え、これらを排除するとともに急速に西洋化を推進しようとしたのだが、この点は自虐史観に陥ってわが国の歴史的景観や伝統文化を軽んじる戦後のわが国に通じるところがある。

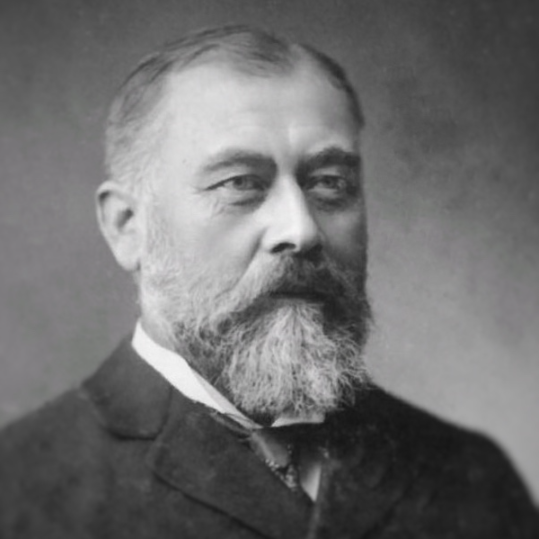

明治九年(1876年)にお雇い外国人として東京医学校(現在の東京大学医学部)の教師として招かれたドイツ人医師エルヴィン・フォン・ベルツは明治九年十月二十五日の日記に、無条件に西洋文化を受け入れようとする日本人を厳しく批判している。

今の日本人は、自身の過去については何も知ることを欲していない。教養ある人士も、過去に引け目を感じているのである。「なにもかも野蛮至極であった」と一人が言った。他の一人は、「われらは歴史を持っていない。われらの歴史は今から始まるのだ」と叫んだのである。他の者たちは歴史の質問には気のない顔で冷笑していたが、余の熱心なる興味を気づいた時始めて、真顔になってくれたのである。これはもとより、今日がすべての昨日に対する最も酷薄なる仕向けとして説明される現象である。しかし、日常の交際に於いては、人を真に痛く傷つける底のものである。

国人がその固有の文化をかくのごとく蔑視することは、国威を外人に対して宣揚する所以ではない。かかる新興日本人にとり、どこまでも重要なることは、新奇の従来に見ない施設・制度を称賛すると同様に、自らの古代文化の真に合理的なものを尊敬することである。かくしてこそ、日本は外国に対し、全く独自の陣地占拠が可能なのである。

エルウイン・ベルツ『ベルツの「日記」』岩波書店 昭和14年刊 p.14~15

このベルツの文章は、第二次世界大戦後のわが国においてもそのまま通用する。敗戦後のわが国では、自国の伝統や文化は西洋的なものよりも劣っていると考える傾向が強い時代が長く続き、歴史的景観や伝統文化の保護よりも開発行為が優先し、多くの地域でその地域の文化的価値・観光的価値が失われ、伝統芸能や技術の多くが衰退していった。

何百年も守られてきた地域の景観を残し、歴史的建造物の文化的・観光的価値を活かして、地域経済の活性化を図ることに知恵を絞っていれば、その後の衰退を免れた地域は少なからずあったのではないかと思うのだが、一度破壊してしまってはもう元には戻らない。

我々の先祖たちが大切に守って来たものの価値を大切にし、それらを新しい時代の中でどのようにして活かしていくかを考えつつ西洋の文化や思想や技術のいい所をじっくり取り入れていく姿勢が必要なのだが、開発利権に飛びつく政治屋が跋扈するようでは地域の伝統的価値は守れない。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント