鹿鳴館外交を推進した伊藤博文と井上馨

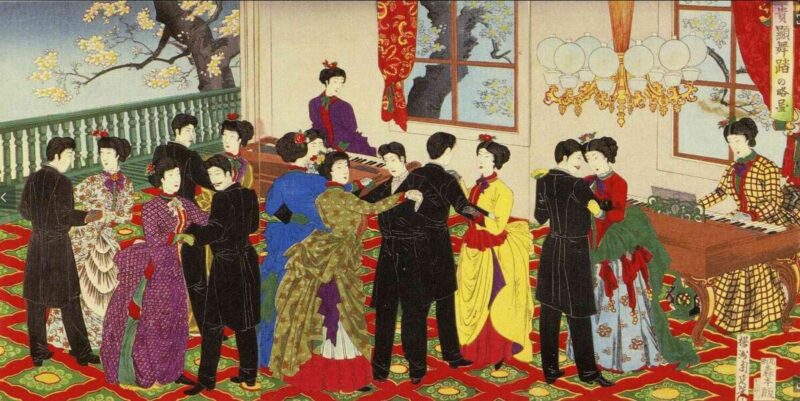

明治政府が採用した欧化政策のなかで、最も極端であったのは鹿鳴館の舞踏会騒ぎであった。

明治十六年(1883年)八月に伊藤博文がヨーロッパ諸国の諸制度を調べる外遊から帰国すると、太政官制度を廃止して内閣制度を創設したのを手始めに、制度万般のヨーロッパ化を図ろうとし、また、自らが内閣総理大臣となり、当時最大の外交問題であった条約改正を解決しようと、井上馨を外務大臣に据えた。

この二人がこの問題解決の為に考えたことは、西洋の文明を積極的に取り入れてわが国を文明国として印象付け、外国人の好意を得ることで彼らと対等の立場に立つというものであった。

菊池寛は当時のことをこう評している。

書方改良、日本語改良、小説改良、音楽改良、美術改良等々、改良改良の声は天下に満ち、貴賤上下翕然 *として洋風を模倣し、甚しいのに至っては人種改良論まで飛び出して、大和民族を改良するために、白晳人種の血を混じなければならぬと論ずるような馬鹿者さえ現れるに至った。

外国人と日本人の交誼を結ぶためと称して、連日連夜夜会が催され、殊に十六年十一月に出来上がった鹿鳴館は純洋式の、当時としては目を驚かすほどの輪奐**の美をつくしたものであって、此処で行われた宴会はその豪華なことで時人の目を奪ったのであった。(中略)

*翕然:多くの物が一致して一つになるさま **輪奐:広大で壮麗なその頃の日本の習慣として、上流の婦人たちは夜は八時か九時になれば眠るのに、そんな時刻になって、不慣れな洋服に着替えて夜会に出てゆかねばならぬ。しかも聞いていてもさっぱり分からない外国語にとまどいながら応対せねばならぬ。年配の婦人たちにしてみれば、鹿鳴館通いは相当な苦痛であって必ずしも流行にうかされた狂態として責めるわけゆかないものもあったのである。条約改正という大きな目的を達するため、我慢して通った者もあるわけである。それだけにこうした風潮をつくって、それによって対等条約を結びうるものと思った、伊藤や井上の政策の浅薄さを憫まずにはおれぬ。

菊池寛著『明治史話 : 事件と人物』昭和19年刊 p.106~108

以前このブログで、明治二十年四月に伊藤博文が主催した首相官邸における仮装舞踏会のことを書いたが、外相の井上馨も演劇会を別途開催したという。この時代の政治家の多くは、随分馬鹿々々しいことにエネルギーを費やしていたことに驚かざるを得ない。

鹿鳴館外交に賛同しなかった人々

このようなやり方に賛同しない者も少なからずいた。

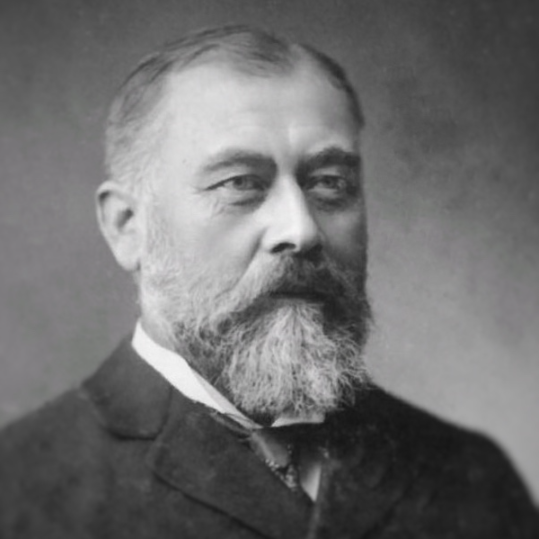

伊藤の下で憲法草案の作成に着手していた井上毅は、病気を理由に首相主催の仮装舞踏会も、外相主催の演劇会にも参加しなかったのだが、のちにわが国の法整備に大きな貢献をしたお雇い外国人のボアソナードは、井上毅が双方に欠席したことを確認したあと、次のように井上に語ったという。

足下は定めて予と同感なる故辞せられたるなるべし。予は近日宴会の席に行くことを好まず。日本は外に権利を減じ、前途暗黒、哀痛の境界に沈淪せんとする時に当たり、東京の都府は建築土木と宴会とを以て太平を楽しめり。予は今日は贅沢の時にあらずと信ずるを以て、各大臣の宴会は総て之を謝絶するなり。

同上書 p.108~109

ボアソナードは諸外国との間に締結した不平等条約の改正の前途は真っ暗であり、舞踏会などで浮かれている場合ではないと考えていたのであるが、その思いは井上毅も同様であったようだ。

岩倉具視も、伊藤の西洋心酔を警戒していた。岩倉は明治十六年(1883年)に咽頭がんで亡くなったが、当時伊藤は憲法調査の為にヨーロッパに派遣されていた。岩倉は、亡くなる直前に井上毅を呼んだという。

臨終の床にあってわざわざ井上毅を呼び『伊藤は憲法調査の旅を終えてやがて帰朝するが、彼が持ち帰る憲法が、外国の直訳そのままであることが、自分の目下最も疑惧するところである。願わくば、足下、意をここに用いられて、伊藤の欠点を補ってほしい』と遺言している。此の場面は、ベルツ博士の日記のうちでも、最も劇的な情景であるが、これを読んでみても、井上の立場が、伊藤の極端なる欧化政策に対して、批判的ならざるを得なかったわけが分かるのである。

同上書 p.109~110

ベルツ博士もお雇い外国人の一人でわが国の医学界の発展に尽くした人物だが、彼は岩倉の最期の治療に当たったことが日記に記されている。しかし、『ベルツの日記』にはその場面は描かれているのだが、残念ながら岩倉が井上毅に伝えた遺言の内容には触れていない。

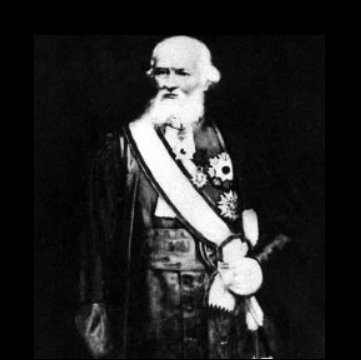

欧化主義政策を批判した谷干城の意見書

しかしながら、第一次伊藤内閣で農商務大臣であった谷干城が、伊藤や井上馨の欧化主義政策を正面から批判する意見書を提出した。この意見書が導火線となって、谷だけではなく伊藤首相も井上馨外相も大臣の職を辞することになり、鹿鳴館外交も終わりを告げることとなるのだが、歴史を動かした谷干城の意見書とはどのようなものであったのか。

この意見書は『国立国会図書館デジタルコレクション』で一般公開されているが、やや長文である。

論点は条約改正や議会開設問題など多岐に触れているのだが、外交と欧化主義の風潮を厳しく批判している部分を紹介しよう。

外交に関して谷干城は、外国人の歓心を得るような外交姿勢では、外国人の軽侮を招いて外国から干渉を受ける事となり、独立国家を維持することは難しいと述べ、内政改革と軍備の拡張をはかり、東洋の盟主となることを目指すべきだと主張している。

また欧米文化の移入については、衣食住を改善することは重要であり賛同するが、やり方を間違えると国家の経済を攪乱し、社会秩序が乱れるもととなる。舞踏会のようなものは廃止すべきであると述べたうえで、

…我国進歩の度を考るに、衣食住の三は既に清国に及ばず、文明は数千年の勉強を積むにあらざれば、以て欧米と馳騁し難し。而るに世人往々欧米の書を読み、欧米の説を聞き、其声を模擬し、其論説を剽窃し、揚々自得、或は改むるに及ばざるものを改めんとするあり。或は早く已に文明に達したるの空想を懐くあり。何ぞ其誤れるの甚だしきや。文明とは学術教法政理より、農工商国民の精神衣食住の程度に至る迄を総称する者にして、器械の如きものに非ず。豈一朝一夕の模擬移取すべき者ならんや。

谷干城意見書 p.33

と主張し、エジプトが欧米文化を模倣しようとして国が疲弊して亡国の惨状に至った事例を挙げて、わが国はこのようなことがあってはならないと主張したのである。

谷の主張していることはわが国の昨今の外交姿勢に通じるところがある。「平和外交」と称して相手国が喜ぶようなことをいくら実行しても根本的な問題は一向に解決せず、むしろ相手を付け上がらせるようなことを何度続けてきたことか。

さて、谷の意見書が導火線となって第一次伊藤内閣が瓦解すると、民権派による大同団結運動が盛り上がり、下野した谷は英雄に祭り上げられたという。

『明治政史』によると、八月一日には三百余名が集まって『谷君名誉表彰運動会』が開かれ、靖国神社から谷邸まで、各々小旗を振って「谷君万歳」と歓呼して行進したという。

新聞『日本』の発刊

いつの間にか谷は政界の一勢力となったのだが、彼は政治的野心を持たず、明治二十一年(1888年)に同志とともに新聞『東京電報』の創刊に関わっている。部数が伸びなかったために廃刊となり、翌春に新聞『日本』が創刊されたのだが、この新聞は極端な欧化主義に反対する立場で貫かれていた。

明治二十二年(1889年)二月十一日に帝国憲法が発布され、その日に欧化主義者の森有禮文部大臣が暗殺された日ことを以前このブログで書いたが、その日は新聞『日本』の創刊日でもある。この新聞創刊の辞で、社長の陸羯南が書いた文章が、菊池寛の前掲書に引用されている。

今我輩が非とする所は、此等の極端なる西洋主義にあり。其理由は他なし、只この西洋心酔を以て我国の利にあらずと信ずればなり。

抑々今日に於て西洋諸国の我に優れる開化を占めることは何人たりとも之を知らざる者なかるべし。吾輩も西洋諸国の工技工芸を愛する者なり。風俗習慣の或るものについては、吾輩もまた西洋を欣慕することなきにあらず。然れどもこれ等のことを我国に伝えて採用するに至りては、大いに其の適否を考えざるべからず。採用は実に主要の問題なり。

吾人は西洋事物を只其の西洋事物たるを以て採用せず。日本の利益幸福なるが故に、之を採用するものなり。西洋に於て善良なる事物も、我が国に移して適当ならざるものは棄てて之を顧みざるものなり。吾輩が本誌を発刊するの意も、また実に此に在り。

『明治史話 : 事件と人物』p.120~121

明治時代に数多くの文化財が破壊されたり海外に流出したりしたのだが、明治初期の廃仏毀釈においてそれを主導したのは平田派の国学者や神官らであった。しかし平田派はその後政治力を失い、途中からは盲目的な欧化主義の政治家や官僚が主導して、古いものの価値を理解せず寺や神社や境内の樹木などを破壊したり、仏像などを海外に売却していったのである。この流れにブレーキをかけたのが陸羯南らの活動である。

彼らの思想は「国粋主義」と言われ、陸羯南が主催した新聞『日本』は創刊後の約八年間に三十回もの発行停止処分を受けたというが、このような思想は、異常な西洋崇拝思想が蔓延することがなければ生まれることはなかったであろう。しかしながら日清戦争後になって。この新聞社の経営が厳しくなり、陸羯南が病に倒れて会社が譲渡されると、有力記者がこぞって退社してしまい、平凡な新聞社に転落してしまった。

そして明治末期になると、神社合祀により全国各地の神社と鎮守の森が政府主導により破壊されていき、全国の神社の約三分の一が失われたのだが、このテーマについては以前このブログで書いたので、興味のある方は覗いていただければありがたい。財源等を理由に多くの文化財を失った明治の歴史を繰り返すことがないことを祈りたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント