前回の「歴史ノート」で、カリフォルニア州で始まった排日運動が、アメリカのアジア戦略の中で利用されたことに触れたが、アメリカの知識人はこの時期のカリフォルニアで燃え上がった排日の原因をどう分析しているのだろうか。

アイルランド系移民がカリフォルニア州の排日運動を主導した

弁護士資格を取得したのちカリフォルニア州移民・住宅局長を歴任したカレイ・マックウィリアムスが著した『日米開戦の人種的側面 アメリカの反省1944』という本によると、当時カリフォルニア州で働く外国生まれの移民の四分の一がアイルランド出身者で、アイルランド系移民のほぼすべてがサンフランシスコに集中していて、サンフランシスコの労働運動をリードしていた。彼らはアイルランド人移民を糾合するのに人種問題を取り上げるのが手っ取り早い事に気づき、州人口の一割にも達していた中国人移民を排除した後、中国人に代わって入ってきた日本人をも同様の方法で排除しようとした。

この頃、アメリカ東部の諸都市ではアイルランド人への差別がひどかった。その鬱憤を晴らすには反東洋人のスローガンは心地よかった。これに加えて日本がイギリスと結んだ日英同盟が反日本人の運動の火に油を注いだ。アイルランド人はイギリスの圧政の中で悲惨な暮らしを強いられてきたのだ。

『日米開戦の人種的側面 アメリカの反省1944』p.41

もともとカリフォルニア州は、他州から移住してきた人が人口の半分を占めていて、移住者たちはカリフォルニア州の政治に強い影響力をもっていたという。

マックウィリアムはこう分析する。

このカリフォルニアの特異な人口構成は、むしろばらばらなものを一つにまとめようとするベクトルを作り出していて、その動きの中で生まれた団体が政治力を持っていたと考えている。…

その連携を生み出すには反日本人のスローガンは格好の手段となった。共通の敵を作れば連携が容易というわけだ。日本人問題をシングルイッシューとすることで、こうした団体の活動に共通項が見出せた。…

同上書p.45-~46

E・A・ヘイズ議員やハイラム・ジョンソン議員などこの時期に上下院選挙などで選出された議員の多くが反日本人を主張することで選挙に勝利したという。いつの時代もどこの国でも民主主義という政治制度では、候補者は大衆受けすることを公約して選挙に勝とうとするものだが、当時のサンフランシスコには人種問題を公約して選挙に勝った政治家が少なからずいて、当時のサンフランシスコ市長のユージン・シュミッツも反東洋人世論を盛り上げて当選した人物である。のちにこの市長は汚職で有罪判決を受けることとなる。

合衆国政府の権限では州政府の政策の変更ができない

一九〇六年四月十八日にサンフランシスコに大地震が起こったことを前回の記事で書いた。その時にわが国は、巨額の復興資金を支援して排日運動を鎮めようとしたのだが、同書によると日本政府の支援した二十五万ドルは現在の六億円に相当し、この金額は他の諸国の援助金総額を上回っていたという。

…震災後しばらくは反日本人の動きは沈静化を見せている。しかしそれも長くは続かなかった。

日本人住民への犯罪的ともいえる暴力的行為がすぐに再発している。震災復興にあわせた都市再開発の流れのなかで、日本人社会も拡大した。ビジネスの規模も大きくなり、活動するエリアも広がった。例えば日本食レストランの数は八つから三十に一気に増えている。また従来はリトルトーキョーに居住していた日本人がエリアの外に出て家を購入し始めている。こうした動きにすぐさま反応したのが日本人・朝鮮人排斥連盟であった。日本人のビジネスをボイコットする運動を開始したのだ。

…日本人・朝鮮人排斥連盟は日本人排斥を公式なスローガンとして掲げた。それに他の組織も賛同している。こうした組織の会員数は四百五十万人[他州のメンバー数を含む]にのぼっている。こうしたなかで一九〇六年、カリフォルニア州は日本人移民排斥を超党派で支持することを決定した。

同上書p.48~49

地震や災害の後に外国人が勢力を拡大することを警戒することは判らないではないが、その後サンフランシスコ市が日本人児童をチャイナタウンにある学校に隔離することを決定した日は、ユージン・シュミッツ市長と地元大物政治家のエイブ・ルーフが複数の収賄嫌疑で起訴された日と一致しているという。

この時期、二人の汚職事件は係争中であっただけでなく、州議会選挙が十一月に差し迫っていた。こうした状況と、教育委員会のメンバーが完全にルーフとシュミッツの二人に牛耳られていた事実を勘案すれば、東洋人隔離政策実施決定は二人の汚職スキャンダルから世論の目をそらそうと画策されたものだと結論付けざるを得ない。この頃のサンフランシスコの総児童数は二万五千人だったのだが、日本人児童数はわずかに九十三人である。当時を知る者は、白人児童の保護者が日本人児童に対して苦情を申し立てたという事実は全くないと述べている。州教育関係者もこぞってこの施策に抗議の声を上げている。

同上書p.49

このようなカリフォルニア州の動きは一八九四年の日米通商航海条約にも違反するものであり、日本側の憤りも激しいものがあった。しかしながら合衆国政府は、カリフォルニア州の危険な動きをとめることができなかったのである。

マックウィリアムはこう解説している。

カリフォルニアは一八八二年に支那人排斥法を成立させるために、南部諸州の支援を得て連邦政府に圧力をかけた。今回の事件も同じやり方をとったのだ。最高裁判所がアジア人や黒人の公民権排除を憲法違反でないとしている以上、合衆国政府には州の政策を変更させる権限はなかった。たとえ外国人の権利が条約上保護されるべきであっても、連邦政府はそれを強制することができなかったのだ。

南部諸州の黒人の権利を保護することができないように、カリフォルニアの支那人や日本人の権利も保護が出来ないのだ。…

同上書p.55~56

このようにアメリカ政府にはカリフォルニアの排日の動きを止める権限がなく、メディアはさらにわが国との戦争を煽り、わが国は反米感情を昂らせていくばかりであった。

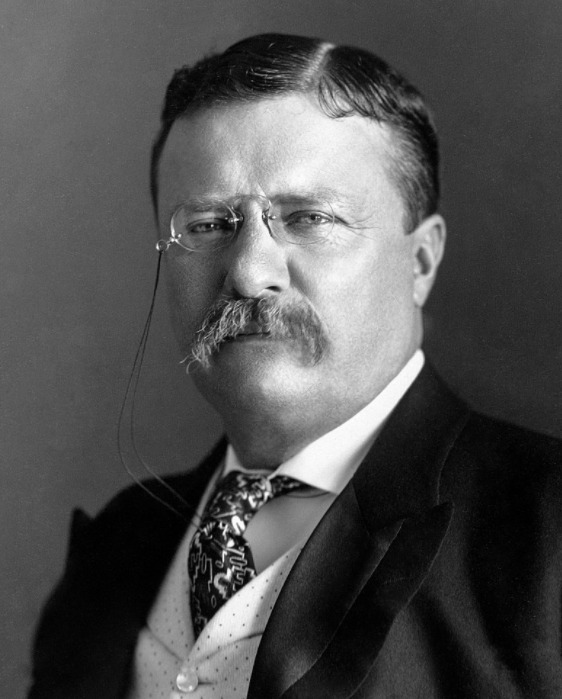

ルーズベルト大統領は、わが国は日本との関係が悪化し、一触即発の戦争の危機にさらされていると考えた。大統領はヘンリー・ホワイト宛ての私信(七月十日付)のなかで次のように憂慮している。

『カリフォルニアの日本人排斥は由々しき問題である。事態が改善する兆しが一向にない。』

また友人のヘンリー・ロッジへの同日付け私信では、メディアを強く批判している。

『日本との戦争を避けることが出来たとしても、(戦争を煽る)メディアの責任は免れ得ない。日本にもわが国にも、この問題を戦争で決着すべしと叫ぶ馬鹿野郎が同じ程度に跋扈している。』

西海岸のメディアは(三紙を除いて)こぞって戦争を煽っていたのだ。

同上書p.57~58

日本人移民は何か悪いことをしたのか

そもそも日本人がカリフォルニア州で嫌われた理由は何なのか。嫌われるようなことをしたのではないかといろいろ読み進んでも、どこにもそのような記述は見付からないのだ。むしろ日本人はその地で大変な苦労をして地元経済に貢献していたのだ。たとえば、

日本人移民は西海岸にそれまで知られていなかった労働集約型の耕作方法を持ち込んでいる。彼らは土そのものの知識があった。土と作物との関係をよく理解していた。だから耕作しようとする作物に適合するように土壌を改良していった。肥料と施肥の方法にも専門知識を持ち合わせていた。開墾、灌漑、排水の知識に加えて、労力を惜しみなく注ぎ込む不屈の精神があった。こうして日本人移民は数々の農作物栽培のパイオニアとなった。

彼らが開墾した土地はカリフォルニアの肥沃なデルタ地帯だけではなかった。太平洋北西部の切り株だらけの木材伐採地などもあった。日本人を差別する記事を書き続けたサンフランシスコ・クロニクル紙でさえ『カリフォルニアの荒れた土地や痩せ地を豊かな果樹園やぶどう園や庭園に変えたのは日本人の農業技術だ』と賞賛するほどだった。…

リビングストンの町は打ち捨てられて荒廃していたのだが、この町を豊かな耕作地に変えたのも日本人の農民だった。カリフォルニア北東部のネバダ州境にあるプレーサー郡の丘陵地帯では果樹栽培が失敗したまま放置されていた。日本人はここでも果樹園経営を成功させている。…

後年、カリフォルニア人は日本人がカリフォルニアの最も肥沃な土地を独占したと非難したが、素直に事実を見れば、こうした土地はもともと限界的耕作地だったのだ。

漁業についても同じような傾向が見出せる。西海岸の漁業は昔から移民たちが就いた職業だった。日本人移民はここでも漁獲量を増やすのに貢献した。…

彼らはガソリンを動力としたエンジンをつけた船で、かなり沖合まで漁場を求めて出て行った。新しいタイプの網や釣針を考案し、エサも工夫した。その結果、1回ごとの漁獲高は大きく増えたのだった。また彼らは通年で漁をしたから、市場にはいつも新鮮な魚が溢れることになった。

同上書p.125~127

このように、カリフォルニア州に移住した日本人は大変な努力をし、地域社会に貢献しつつ生活の基盤を築こうと努力したのだが、この州は日本人の努力を正当に評価してもらえるところではなかったのだ。

全米に拡大していった排日運動

当然のことながらカリフォルニア州の理不尽な排日運動に日本人は憤慨したのだが、逆に日本人の怒りが利用されて、なぜか日本がアメリカに戦争を仕掛けているということにマスコミの論調が作られていき、全米に排日運動が広がって行くのである。

一九〇七年一月にはロサンゼルス・タイムズが日本脅威論を唱え始め、日米開戦論が公然と論ぜられるようになっていき、それまで排日の兆しの無かったロサンゼルスが排日市に変貌していった。前回記事で紹介させて頂いた『アメリカは日本をどう報じて来たか』によると、当時こんな記事が同新聞に出ていたという。

日米の開戦危機が取り沙汰されるにつれ、太平洋岸の無防備状態が問題になってきた。特にロサンゼルスの表玄関に当たるサンペドロ港に要塞がないのは致命的で、これでは東郷提督の為すがままである。彼でなくとも誰が来てもサンペドロは易々と侵略され、豊かなロサンゼルスの街並みは日本軍に蹂躙されてしまうのである。(LA Times1907.1.20)

『アメリカは日本をどう報じて来たか』p.116

ハワイには日清、日露戦争で戦闘訓練を受けた日本人が六万五千人もいて、皆拳銃を所有している。日米開戦ともなればハワイは内外の敵により最も危険な状態になるであろう。(LA Times1907.1.20)

同上書p.118

このようにロサンゼルス・タイムズは、日本の脅威を随分過大に煽り出し、この新聞が「黄禍論」という言葉を用いたのもこの頃のことだという。

そもそもこの時期の日本に米国と戦う意志があったとは思えないのだが、このような社説がニューヨーク・タイムズに登場したのは同年の五月のことのようだ。マックウィリアムの前掲書にはこう解説されている。

日本がアメリカとの戦争を仕掛けようとしている、という噂がそれらしくわが国にもたらされたのは一九〇七年のことだった。この年の五月、ニューヨーク・タイムズがドイツで発行されていた米日戦争を予言する書を翻訳し出版した。同じ頃、週刊誌コリアーズが、米日戦争が近々に起こるだろうとのフランスの時事評論家の論評を転載している。・・・中略・・・

われわれの眼は一時期、カナダのバンクーバーで九月に発生した反日本人暴動(一九〇七年九月七日)に釘付けになったが、十月十四日にはサンフランシスコで反日本人暴動が始まってしまった。こうした事件の連続のなかで、ニューヨーク・タイムズ紙は日本のフィリピン侵攻計画を報道し(九月二十九日付)、ニューヨーク・トリビューン紙は起こるべき米日戦争の様相を予想する連載を始めている。ニューヨーク・サン紙はもはや米日戦争は不可避であると断定する始末であった。

『日米開戦の人種的側面 アメリカの反省1944』p.59

この時期においてわが国はアメリカと戦う姿勢などはなかったと思うのだが、日本側のメディアはアメリカの新聞論調に対して沈黙を続け、政治家もアメリカに対して排日世論を鎮静化させるための外交努力をしなかったという。

同上書に、ロバート・E・パーク博士の言葉が紹介されている。

階級あるいは人種間の衝突は、単純な、闇雲な反感から生じる衝突から形を変え、より政治的な意味合いを持つようになった。それはあのヒットラーが表現しているように、より精神性を持った、いわば霊的な側面を持ち始めたといえる。つまり人種間の対立のなかでは言葉、スローガンあるいはプロパガンダが“生き生きとした嘘(Vital lies)”になり、いわば言葉が兵器に変質したのだ。ニュース、論評、コラムといった類のものがすべてそういう性格を持ち始めた。

同上書p.65~66

日本人が「ジャップ」と罵られ、言葉が兵器となって全米の日本人が人種的に蔑まれていったのである。

仮想敵国にされた日本

たしかに排日活動はカリフォルニア州ではじまったのだが、アメリカ合衆国政府がこの排日運動を止めようとする意志は始めから乏しかったのではなかったか。マスコミが排日を煽るために各地で垂れ流されたフェイクニュースも裏では米政府が関与していて、米日戦争が避けられないことを国民に広く植え付けていった可能性すら感じるのである。

アメリカ合衆国政府は、当初はカリフォルニアの排日政策に批判的なスタンスをとったが、一九〇六年に長期的な対日戦争計画である「オレンジ計画」を大幅に改定していることに注目したい。「オレンジ」とは日本の隠語で、アメリカはわが国を仮想敵国として戦争計画を立てていたことを知るべきである。アメリカで排日運動が拡大したのは、この計画と無関係であるとは思えないのだ。

最初の「オレンジ計画」は日露戦争の七年前の一八九七年に、日本がハワイの独立運動を軍事支援し日米開戦となることに備えて作られたものだが、この計画を策定した人物は当時は海軍次官であったセオドア・ルーズベルト大統領本人なのである。

そしてこの計画が日露戦争後に大幅に改定されたのだが、日露戦争で疲弊した日本であるからこそ、攻撃対象にされたのではなかったか。その後計画は何度か改訂されているが、日本の通商を孤立化させ、経済的に破綻させたあとに武力で殲滅することで一貫しており、太平洋戦争もこのシナリオに近い経緯を辿っているのだ。

このような戦争計画を持つ国はアメリカだけではないのだろう。外国との戦争に明け暮れた歴史をもつ国の多くは、いくつかの仮想敵国を想定した上で情報戦、宣伝戦、武力戦で優位に立てるプランを持ち、それに必要な要員と軍事力を保持していて、危機が発生した場合に戦える体制を維持しようとすることは当然であろう。そして、仮想敵国と考えている国に対しては、タイミングを見て情報戦、宣伝戦を仕掛けて弱体化をはかることを今も続けていると考えた方が良いのだと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

人種差別は、本当に根深いので厄介ですね。それが政治的に利用されると猶更のこと。

今回の記事を見て、ドウス昌代 「日本の陰謀―ハワイオアフ島大ストライキの光と影」小林克也の「うわさのカムトゥーハワイ」と、出井康博著「日本から救世主(メシア)が来た」を思い出しました(脈絡はないです)。

https://www.youtube.com/watch?v=lUQfl-N8D44&list=RDlUQfl-N8D44&start_radio=1&rv=lUQfl-N8D44&t=41

https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%99%B0%E8%AC%80%E2%80%95%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%83%95%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%81%AE%E5%85%89%E3%81%A8%E5%BD%B1-%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%B9-%E6%98%8C%E4%BB%A3/dp/4163456201

https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%8B%E3%82%89%E6%95%91%E4%B8%96%E4%B8%BB-%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%82%A2-%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%81%9F-%E5%87%BA%E4%BA%95-%E5%BA%B7%E5%8D%9A/dp/4104468010

ラングドック・ラングドシャさん、コメントありがとうございます。ご指摘の通り人種問題は非常に厄介です。

いろんな本を読んでおられるのですね。紹介いただきありがとうございます。

アメリカの黒人は、日露戦争で有色人種の日本人が白人の国・ロシアに勝利したことで、白人が有色人種を支配する世界を日本人が崩壊させることを強く期待しました。当然白人たちは、有色人種同士が連携することを怖れて「黄禍論」を拡散して、日本人と黒人との分断を図ったという見方も出来ると思います。