改暦の詔書下る

明治政府が太政官布告第三百三十七号『太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス』を出した日付は明治五年(1872年)十一月九日のことなのだが、それによると「來ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事」とあり、わずか二十四日後から年が変わって太陽暦の正月になることを発表したのである。毎年新年の準備で忙しくなるはずの十二月が、明治五年にはわずか二日しかないことが急に報道されて、多くの国民は戸惑ったことに違いない。

伝統行事や祝日の廃止

年末年始は、それぞれの家で日ごろお世話になった方に挨拶回りをしたりするのが普通であったのだが、『新聞集成明治編年史. 第一卷』を開いてみると明治五年十一月の新聞雑誌七十に、「従来新年祝儀、年玉と唱え、扇子並びに菓子折あるいは家業品等携贈」することを止めるようにとの布達が府庁より出されたとの記事が出ている。

『新聞集成明治編年史. 第二卷』を読むと、太陽暦が始まったばかりの明治六年の正月には五節句の廃止が報じられている。五節句というのは、伝統的な 年中行事 を行う季節の節目とされていた日で、宮廷において節会と呼ばれる宴会が年に五回催されていた。江戸幕府が公的な行事、祝日と定めた、人日(一月七日)、上巳(三月三日)、端午(五月五日)、七夕(七月七日)、重陽(九月九日)が五節句なのだが、桃の節句(ひな祭り)や端午の節句や七夕などは宮中で行事が行われていただけでなく、一般庶民においても楽しみにしていた日でもあったのだが、この年から祝日ではなくなり、代りに神武天皇即位日と天長節(天皇誕生日)が新しい祝日として定められたのである。

今でこそ各地で七夕祭りが行われているが、明治六年の七月六日付の東京日日新聞によると、この年の七夕は寥々たる雰囲気であったようだ。

京都では前年の明治五年には先祖を供養するお盆の行事の停止が命じられている。太陰暦では、お盆は七夕の八日後の七月十五日に行われていたのだが、一般の庶民からすれば、明治政府により伝統行事や寺や神社で毎年行われていた恒例の行事が次々と廃止されていくことを快く思えるはずがなかったであろう。

不人気だった太陽暦への改暦

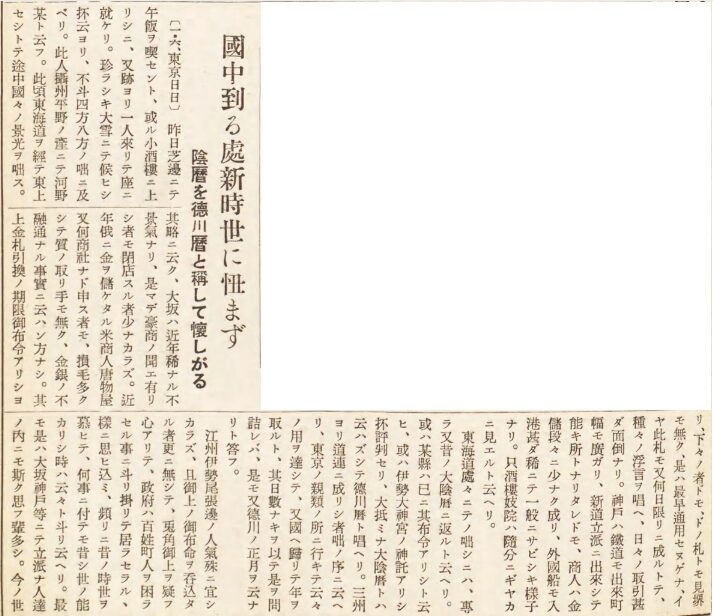

同書で、次の年の明治七年の正月六日の東京日日新聞の記事を読むと、明治新政府の「文明開化」の施策がいかに不人気であったかが良くわかる。

東海道処々にての咄しには、専ら又昔の大陰暦に返ると言えり。或は某県はすでにその布令ありしと言い、或は伊勢大神宮の神託ありしなど評判せり。大抵みな大陰暦とは言わずして徳川暦と唱えり。…

江州*伊勢尾張辺の人気殊に宜しからず、且つ御上の御布命を呑み込みたる者更に無くして、兎角御上を疑う心有りて、政府は百姓町人を困らせる事にばかり掛かりておらせらるように思いこみ、頻りに昔の時世を慕いて、何事に付ても昔し世の能かりし時は云々とばかり言えり。最も是は大坂神戸等にて立派な人達の内にも斯く思う輩多し。今の世は天下一般文明開化に成り行きたる様に諸方新聞紙には書いて有れども、なかなかそう斗でも無しと言えり。

*江州:近江国の異称。現在の滋賀県。

『新聞集成明治編年史. 第二卷』p.103

また石井研堂の『明治事物起原』には、国民の反応について次のように記されている。

これ非常の叡慮なりしかば下民は『耶蘇の正月を採用されし』とて、疑惑する者あり[日要七十号]、『今じゃ三十日に月が出る』の俗謡、海内に洽く、その除年の際の如きは、『昨日は師走の朔日(ついたち)なるに、明朝は天朝のお正月とかや、さすれば、今二日の内に、三十日分の働きせねばならぬ訳じゃが、とても及ばねば、我らにはやはり徳川の正月がいい』と惆悵する者も少なからざりし[日要五十七号]これ亦允のことなり。

十五夜も、円くはならぬ新暦の、有明の月をまちいづるかな (百首)

古と今と暦は変われども、みそぎぞ夏のしるしなりけり(百首)

少し補足すると、月の満ち欠けで一か月が定められる太陰暦では、十五日が満月で、三十日は月が隠れることを意味する「晦日」であった。そして、一年で最後の晦日が大晦日である。

神道では、6月と12月の晦日には「大祓」と言って、月のあかりのない暗い夜に神に祈って心の穢れを取り払う神事が宮中や各地の神社で執り行われ、6月の大祓は「夏越の祓」、12月の大祓は「年越の祓」と呼ばれているが、月が隠れる日に行われる神事が、太陽暦に変わると月が出ている日に行われることになってしまった。「今じゃ三十日に月が出る」という俗謡は、改暦されたことの国民の戸惑いを謡ったものである。

また、節分というのは立春・立夏・立秋・立冬の前の日のことを言い、旧暦では立春が一年の初めの日であった。その前日の大晦日は節分にあたるので豆を撒いて邪気を払い、新しい年を迎えているのが太陰暦であった頃の日本人の正月の迎え方で、今も年賀状に「新春」「賀春」などと書くのは、太陰暦時代の名残である。

太陽暦に移行して季節に約1ヶ月のズレが生じてしまい、節分の豆まきは2月となり、七夕まつりは地域により8月となった。太陰暦でなじんでいた季節の行事や、手紙に添える季節の挨拶や、和歌や俳句の季語などが暦に合わなくなり、国民の不満は決して小さくなかったのである。

明治政府が改暦を急いだ理由

明治初期の政府は、わが国の伝統や風俗や文化など古いものはなんでも切り捨てて、西洋風に変えて行くことが正しいことだと信じ、かなり強引に「文明開化」を推進していった。太陽暦の導入もその開化施策の一つであるのだが、全国民生活に重大な影響を与える暦の変更を、年末に近いタイミングで決めたことについては、国民の批判が出るのは当然予想されていたであろう。にもかかわらず、政府が随分急な決め方をしたのは、意外な理由に基づくものであった。

大隈重信の『大隈伯昔日譚』に、その理由が次のように書かれている。

…官吏の俸給といい、その他の諸給といい、王政維新の前に在りては、何れも年を以て計算支出せしといえども、維新の後に至りては月俸もしくは月給と称して、月毎に計算支出することとなれり。然るに、太陰暦は太陰の朔望を以て月を立て、太陽の躔度*に合するが故に二三年に必ず一回の閏月を置かざるべからず。其閏月の年は十三ヶ月より成れるを以て、其一年だけは、俸給、諸給の支出額、凡て平年に比して十二分の一を増加せざるべからず。

*躔度(てんど):天体運航の度数然るに国庫の収入を見るに、その当時の収入は重に土地より生じ、毎年一定してさしたる増減なし。斯くさしたる増減なき収入は、いわゆる入りを計りて出を制する財政上の原則に従い、恰好に平年の支出額に積算したるを以て、閏月あるの年は、収支の額は必ず相適合せずして、支出額上に平年の十二分の一即ち一ヶ月だけの不足を生ずることとなるべし。

円城寺清 編『大隈伯昔日譚 再版』新潮社 p.485~486

明治維新後に官吏の給与は年払いから月払いに替わったのだが、月払いにすると太陰暦では二三年に一度は閏月があるので、その場合は年間に十三回給与を支払わねばならない。そしてたまたま明治六年が閏月のある年であった。当時の政府の収入は閏月のある年でも年間では変わらないので、来年は何もしないと平年の一ヶ月分だけ年間収支が悪化することとなるというのである。

そればかりではない。当時は官吏の勤務日数が少なすぎるという問題があったという。

是のみならず、其頃は一、六の日を以て、諸官省の休暇定日と為せしを以て、休暇の日数は月に六回、年に七十二回の割合となり、加うるに五節句あり、大祭祝日あり、寒暑に長き休暇有、その他種々の因縁ある休暇日あり、総て是等を合すれば一百数十日の多きに上り、而して其頃の一年は平年三百五十余日なりしを以て、実際執務の日数は僅々百六七十乃至二百日に過ぎざりし。是乃ち一年の半が少なくも五分の二は休暇日として消過し去りなり。斯る事情なるを以て懶惰遊逸の風は自然に増長し、一般社会まで及ぼし。且つ政務渋滞の弊も日一日と多きを加え。竟には国家の禍患を構うに至るべし。

その上、当時は外交漸く盛んにして、諸国との往復交渉頗る繁劇に赴きたるを以て、其執務と休暇の定日と彼我一致せざれば、諸藩の談判往々渋滞するを免れず。

素より休暇日の廃存変更は必ずしも暦制の如何には関係せず、上に立つものの意にて如何様にも之を動かし得ざるにはあらざれど、長の年月因襲し来たりし慣例なれば、その根本成る暦制を改革するにあらざれば、是等の弊患を全く洗浄する能わざるなり。

然れども、暦制の改革は、その影響の及ぶ所少小にあらず、従ってこれを断行するもまた容易の業ににあらざるなり。さればとてこれを在来のままに放任し置かば、理論上の弊害はともかくも、実際上の禍患は益々増長し、竟に国家民人を不利不幸の境遇に沈落せしむるやも測り知るべからず。ここに於いて断然大陰暦を変じて太陽暦に更むることと為せり。

同上書 p.486~487

明治初期の官吏には、一年のうち少なくとも四割以上の休暇があったとは知らなかったが、西洋諸国と比べてあまりにも勤務日数が少ないうえに暦が西洋と異なれば、外交にせよ貿易にせよ業務が滞る要因となることは当然のことである。休暇の削減と太陽暦の導入はいずれ実行すべきものであったことは理解できるが、すべての国民の生活に重大な影響を与えることになる太陽暦の導入は、本来なら相当な準備と充分な根回しの上で実行されるべきものではあった。

しかしながら、このような大変革はいちいち国民の声を聴いていてはなかなか実行することが難しいものである。明治政府は財政上の理由から改暦を急ぎ、しかも随分強引に移行したわけだが、このようなやり方でなければ太陽暦の導入はできなかったかもしれない。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント