ペリーが徳川将軍に贈った電信機

前回の「歴史ノート」で、嘉永七年(1854年)にペリーが二度目の来日をした際に横浜で汽車の模型を動かしたところ、幕府の役人が子どものように喜んだことを書いたが、ペリーは同時に電信機のデモンストレーションをも実施していた。その時の日本人の反応について、ペリーの『日本遠征記』には次のよう記されている。

…電信装置は真っすぐに、約1哩*張り渡された。一端は条約館に、一端は明らかにその目的のために設けられた一つの建物にあった。両端にいる技術者の間に通信が開始された時、日本人は烈しい好奇心を抱いて運用法を注意し、一瞬にして消息が、英語、オランダ語、日本語で建物から建物へと通じるのを見て、大いに驚いていた。毎日毎日、役人や多数の人々が集って、技手に電信機を動かしてくれるようにと熱心に懇願し、通信を往復するのを絶えず興味を抱いて注意していた。

*1哩:1.609km

『ペルリ提督 日本遠征記 (三)』岩波文庫 p.200

このような反応を示したのは幕府の役人ばかりではなかったのだが、昔から日本人は好奇心が強かったようである。

電信機を自力で製作した中原猶介

菊池寛の『明治文明綺談』に詳しく書かれているが、この電信機は当時の最新のもので、外箱には「日本皇帝へ贈る」と英文で彫ってあったという。残念ながら将軍は忌中という理由で見てもらえなかったそうだが、幕府は電信機取扱いの伝習を津田眞道、西周、加藤弘之らに命じたという。幕府はこの文明の利器を国産化することまでは考えなかったようだが、九州には電信機を作ろうとして動き出した藩が存在した。

菊池寛は同書で次のように記している。

献上電信機より四年にして、薩摩藩主島津斉彬は藩士中原猶介に命じて、電信機を作らせ、鹿児島城内本丸から二の丸まで五丁の間に電線を張って、通信を実見している。しかも、斉彬はこれに気をよくして、鹿児島から京都藩邸まで電線を引く費用を調査したという話まで残っているくらいである。国産電信機発明の名誉は、こうして薩藩が負うところとなった。

この発明者、中原猶介は、戊辰戦争で越後口で戦死したため、今日ではその名を記憶する人は殆んどないが、科学者としても軍人としても立派な人物であった。

早くから高島秋帆の門に学び、また江川塾の塾頭もやり、伝記の専門家として、重きをなしていた。彼は実に日本に於ける最初の水雷の発明者で、電信機はその研究の副産物として生まれたものであった。

薩英戦争は、英艦隊が鹿児島湾に入って市街を攻撃したとき、薩藩は中原の発明にかかる水雷を桜島水道に三個敷設したが、遺憾ながら英艦はその直前で針路を変更したため、成功することが出来なかった。

菊池寛『明治文明綺談』六興商会出版部 昭和18年刊 p.30~31

薩英戦争についてはいずれ書くことがあると思うが、この戦争では薩摩藩の大砲が火を噴き、英艦隊は大破一隻・中破二隻の他、死傷者六十三人と多くの損害を受け、戦闘を中止して一度も上陸を果たせないまま横浜に戻っている。しかしながら英艦隊の艦砲射撃により鹿児島の市街地の十分の一が焼き払われてしまった。薩摩藩は戦いに敗れたわけではなかったのだが英艦隊のアームストロング砲の射程距離が薩摩藩の大砲とは比べ物にならない性能であることを知り、小松帯刀、大久保一蔵らは、無謀な攘夷を行なってはかえって国を危うくすると訴えて藩主に薩英講和を説き、その結果薩摩藩は対英講和談判を開始することとなるのだ。

中原の発明した水雷の威力がどの程度であったかは不明だが、もし英艦隊に水雷が命中し、砲撃でダメージを与えていたら英艦隊は早々と退散して、薩摩藩はその後も攘夷の方針を続けることになったかも知れない。

蒸気機関車、電信機を自力で製作した田中久重

国産電信機で名前を残したのは薩摩藩の中原猶介だけでない。佐賀藩にも田中久重(近江)という人物がいた。この人物は筑後国の出身で、子供の頃からからくり人形の新しい仕掛けを次々と考案して大評判となり「からくり儀右衛門」と呼ばれ、各地にその名を知られるようになったという。その後大坂や京都で蘭学や西洋技術などを学んだのち佐賀藩の精錬方に着任し、日本初の蒸気機関車を製造したのだが、この人物の伝記を読むと、彼は電信機も製作している。

肥前国佐賀藩主の鍋島閑叟(直正)は、オランダ王から幕府へ電信機の贈り物があったとの情報を耳にして、藩の精錬方に研究を命じている。浅野陽吉 著『田中近江』にはこう記されている。

閑叟これを聞き、西洋各国に於いては、英国をはじめ皆之を施設し、針金一本で遠隔の地に通信し得ること、自由自在の利器なるを了解するや、閑叟は是れ政治上又軍事上必須の利器なりとし、精錬方に其の製作研究を命じた。精錬方は協力して大いに研究工夫を凝らした。併し此際一般の佐賀人は当時本邦世俗の如く上下共に未だ海外知識を了解するに到らず、精錬方を閑叟の蘭癖を慰する娯楽場の如く思いたる時節であったので、精錬方も骨が折れたのである。而して精錬方努力の結果は、決して空しからず、電信機製造は同(安政)四年(1857年)六月以前に成功したようである。田中近江父子がその製作に参画したのは勿論である。

同四年六月には、精錬方製造の電信機を、島津斉彬に贈らんが為に、閑叟は近侍長千住大之進を正使とし、電信機製作に与った佐野栄壽左衛門及び中村奇輔を随員として鹿児島に遣わした。…

浅野陽吉 著『田中近江』昭和5年刊 p.74~75

この書物によると、わが国における電信機の製造は薩摩藩の中原猶介よりも、佐賀藩の田中久重の方が早かったことになる。田中久重はその後、国産初の蒸気船である凌風丸建造の中心メンバーとなり、明治以降は電信機関係の田中製造所を設立し、その企業が後に株式会社芝浦製作所となり現在の東芝の基礎となった。東芝のホームページで沿革を確認すると、田中久重は東芝グループの創業者に位置付けられている。

電信機の工事が各地で妨害された

遠距離の通信を瞬時に可能にさせる電信機の普及は国民から歓迎されたことと誰でも考えてしまうところなのだが、現代人からすれば信じられないような民衆の妨害活動が、各地で起こった。

前掲の『明治文明綺談』にはこう解説されている。

鉄道開設の時は、主唱者である大隈の生命がねらわれるなど、囂々たる世論の反対を捲き起したが、電信の場合は、費用も鉄道ほどかからなかったせいか、政治上の反対はそれほどでなかった。

ただ、電信というものに対する民衆の無知や、頑固なる保守主義の人たちによって相当に妨害されて、電信受難の時代が相当長く続いている。一番多い妨害は、電線切断で、これにはずい分政府も手を焼いている。

『新聞雑誌』五十三号(五年七月)に次のような記事がある。

『近頃尾州より帰りし人の話に、尾州より東京までの模様を通視せるに、駿遠*の間は、電信線に礫をなげ、十に六七は破損せり。又柱には種々のらくがきありて、その疎漏なる見るべからず。三尾**の間には之に反し、柱の根には囲いを設け、ひとをして触れることなからしめ、少しも電線の破損せるを見ずと言えり。』

とあるが、電柱に一々囲いをつくるなど、当局の苦心のほども察せられよう。

*駿遠(駿河国、遠江国にまたがる地域) **三尾(三河国、尾張国にまたがる地域)

『明治文明綺談』p.36~37

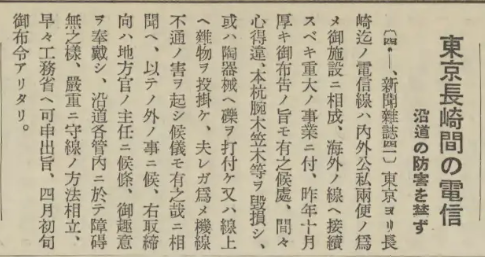

工事の妨害が余程多かったのだろう。明治五年四月の『新聞雑誌四一』に沿道の妨害を禁じる布告が出たことが報じられている。

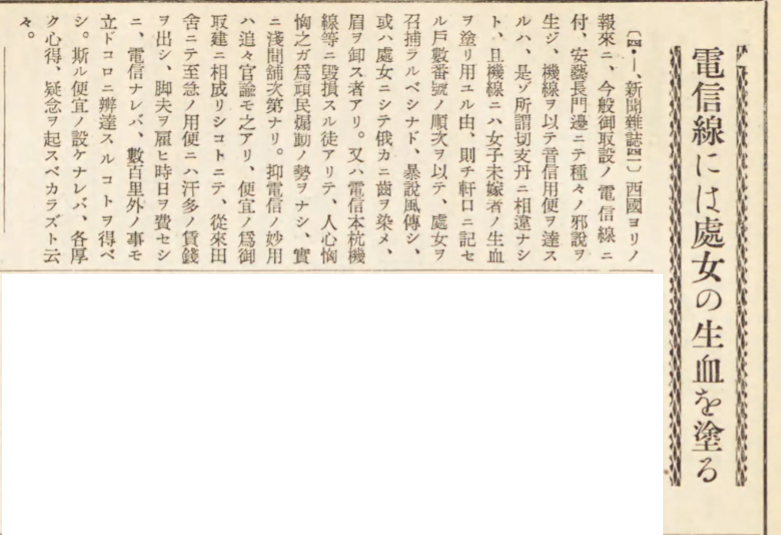

妨害運動は地域によってさまざまで、ただ電線を切るだけでなく、迷信と結びついてもっと深刻な事態になったところがある。

中国筋では、電信は切支丹の魔法で、その電線には処女の生血を塗るため、軒口の戸数番号の順に娘を召捕に来るという噂が広まり、そのため大恐慌を起こして、眉を落とし歯を染める娘が続出し、電信線の切断倒壊数知れずという有様であった。

また九州地方は、保守派の中心地であったため、電信線など西洋渡来のものを白眼視する傾向が強かった。神風連は殊に極端で、彼らは昔のままの丁髷に大刀を腰にさして、組元市内を闊歩していたが、彼らは決して電信線の下をくぐらず、また止むを得なくてくぐる時には扇子を頭の上で開いて通ったという。

また奥州方面では、『今度電信を架けるそうだ』という話が、どう間違ったのか、伝染病を引っ張ってくるというので、電線妨害をする者が多く、役所を手こずらしている。また『千里百里隔っていても互いに行くというから、息子が何処其処にいるから、此れを届けて貰おうといって、電線へ風呂敷をしばりつける』者もあったという珍談を、当時の新聞紙は伝えている。

同上書 p.39~40

読んで、思わず吹き出してしまうような話ばかりだが、『新聞集成明治編年史. 第一卷』に掲載されている記事がある。

上の画像は明治五年四月の『新聞雑誌四十一号』の記事だが、「安芸長門辺にて」とあるので、広島県から山口県あたりで実際に起こったことのようである。

このような妨害はただのイタズラとは思えないし、反対勢力が工事を遅延させるためにワザと流言飛語を流した可能性も否定できない。

明確に記録が残っているのではないので断言はできないが、電信網が出来上がってしまうと、信書などを運んでいた飛脚に従事していた人々の仕事は激減せざるを得ない。街道の沿線には飛脚で生計をたてている家が相当あったことと思われ、飛脚が利用した宿屋なども客が激減する危機感を持ったに違いない。

技術の発達によって、人間が従事してきた業務の一部を機械が代替するようになり、機械を生産・販売したり、機械を用いてサービスを行う仕事が生まれる。いつの時代もその繰り返しなのだが、新しい仕事に従事する者は仕事を失う者よりも少ないことが多く、また仕事を失った者が新しい仕事に必要な技能を修得できるのにはかなりの日数が必要となり、習得してもすぐに仕事が見つかるかどうかはわからない。そのために多くの失業者が一時的に生まれて世の中が不安定化することになる。

明治政府は西洋文明の導入が雇用に与える影響を軽視したために、各地で民衆の騒動が発生したのだが、いつの時代もどこの国でも、このような為政者にとって都合の悪い事実はほとんどが切り取られて後世に伝えられることが多いことを知るべきである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント