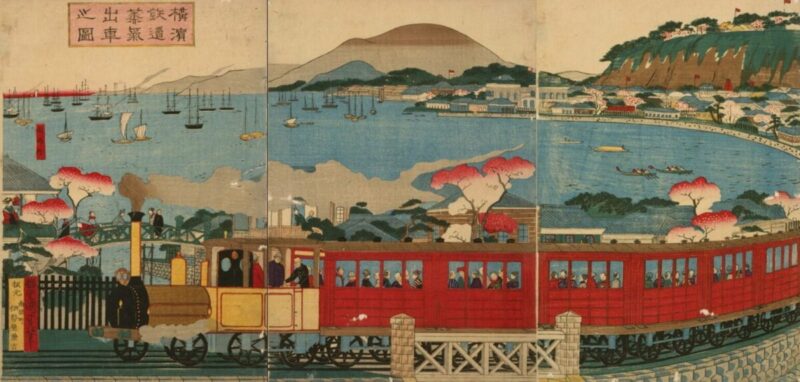

ペリーが持ち込んだ汽車の模型

嘉永七年(1854年)にペリーが二度目の来日をした際に、横浜で汽車の模型を動かしたところ幕府の役人たちが、まるで子供のように喜んだことがペリーの『日本遠征記』に残されている。

ペリー

小さい機関車と、客車と炭水車とをつけた汽車も、技師のゲイとダンビイとに指揮されて、同様に彼等の興味をそそったのである。その装置は全部完備したものであり、その客車はきわめて巧みに制作された凝ったものではあったが、非常に小さいので、六歳の子どもをやっと運び得るだけであった。けれども日本人は、それに乗らないと承知できなかった。そして車の内に入ることが出来ないので、屋根の上に乗った。円を描いた軌道の上を一時間*二十哩の速力で、真面目な顔つきをした一人の役人がその寛かな衣服を風にひらひらさせながら、ぐるぐる回っているのを見るのは、少なからず滑稽な光景であった。

*1哩=1.6km

『ペルリ提督 日本遠征記 (三)』岩波文庫p.201

蒸気機関車の営業運転が始まったのはイギリスでは1825年、アメリカでは1830年のことで、両国とも鉄道網の拡充のための工事が各地で行われている最中であった。

元治元年の汽車の初乗り体験記

その後江戸幕府は、万延元年(1860年)に遣米使節新見豊前守一行を皮切りに、次は文久二年(1862年)の遣欧使節竹内下野守一行、第三回は文久三年の遣仏使節池田筑後守一行、その次が慶応二年(1866年)の遣露使節小出大和守一行、翌三年の遣仏使節徳川民部大輔一行の五回にわたり外交使節団を派遣している。

最初に派遣された遣米使節新見豊前守一行が汽車に乗った記録が尾佐竹猛 著『幕末遣外使節物語』に紹介されている。

やがて蒸気も盛んになれば、今やはしり出んと兼ねて目もくるめくように聞きしかば、いかがあらんと舟とはかわりて案事ける内、凄まじき車の音して走り出たり。直に人家をはなれて次第と早くなれば、車の轟音雷の鳴はためく如く、左右を見れば三、四尺の間は、草木もしまのように見えて、見とまらず、七、八間先を見れば、さのみ目のまわる程のこともなく、馬の走りを乗るが如し。更に咄しも聞こえず、殺風景のもの也。(村垣日記)

器械その理蒸気船に同じ、旗二本建つ、右を我朝、左を米利堅とす。その疾き事矢の如く、先車黒烟を発し走り出す。その音山谷に響き渡り、後ろに従う六車凄轢する音雷の如く、車道屈曲すれば衆車これに従う事蛇の行くが如し。樹木近傍にあるもの何なるを分かつ能わず。窓下にある処の草木砂石は皆縞の木綿を引くに似たり。(航米日記)

尾佐竹猛『幕末遣外使節物語』岩波文庫p.46~47

読んでいると生まれて初めて汽車に乗った興奮が伝わって来る。

機関車を走らせることを早々と決めた明治政府

明治維新を推進したメンバーも蒸気機関車に強い興味を懐いていたのは同様で、彼らは明治政府が成立して間もない時期に、わが国にも鉄道を走らせることを決めたという。

大正4年に出版された小林鶯里の『明治文明史』にはこのように解説されている。

鉄道は、その最初、伊藤、大隈、伊達(宗城)等によって計画せられたのは、東京および大阪より京都間、奥羽および三越、山陽、山陰、西海などを通じて、全国に鉄道を貫通せんとするのであった。而して先ず東京横浜間。大阪兵庫間。琵琶湖敦賀間の線路を予定し、第一に東京、横浜間を起工することに決まったのである。

目的は立った、鉄道を布設することはよいと決まった、が、これを行うには莫大の金がなければならぬ。けれど当時政府は戦乱の費用にすら窮して居た際であって、資金の余裕など少しもなかった。然るに東京横浜間のみにて、五十万円を要する予算であったから、政府の手で之を遂げることはできないので、東京横浜間の商人をして、これを敷設させようと勉めた。

が、維新日なお浅くして、商人等は、万一損失を招くようなことはあるまいかと懸念して、伊藤、大隈等の誘説に従うものはなかった。鉄道は敷きたし金はなしで、いよいよ新政府もその決行に躊躇した…。

小林鶯里『明治文明史』富田文陽堂 大正4年刊 p.438~439

明治政府は建設費の資金調達も考えずに、鉄道を走らせることをまず決めたようなのだが、実は江戸幕府が明治政府より先に、米国と江戸・横浜間鉄道敷設を進めるための約定を結んでいたという事実がある。

『新聞集成明治編年史. 第一卷』p.320~321に明治三年一月六日、九日、十二日の関連記事が掲載されているが、明治政府は旧幕府が米国と約定した日付は慶応三年(1867年)十二月二十三日となっており、旧幕府には権限がなかったとして米国に敷設権がないことを通告したところ、アメリカ公使から度重なる抗議を受けたことが新聞に報じられている。大政奉還があり、王政復古の大号令が出た後の旧幕府との約定を新政府が認めたくなかったことは理解できる。

鉄道建設資金の調達

旧幕府が約定した内容は、わが国は土地のみ提供し、鉄道の建設や経営はすべて米国に委ねるものであったのだが、明治政府は鉄道の経営母体は自国であるべきとの考えであった。しかしそのためには莫大な資金が必要となる。

明治政府が鉄道工事の資金調達で困っていると、明治二年(1869年)に、イギリス公使のパークスがネルソン・リーという人物を紹介してきた。この人物との交渉にあたったのは伊藤博文と大隈重信であった。前掲の『明治文明史』にはこう記されている。

…リーは二つ返事で、その金は自分が供給しようと言った。渡りに船で伊藤らは大いに悦び、公債の性質がどんなものであるか、又リーの性質、身分、資産の有無がどうであるなどの事は、それを調べるの暇なく、ただちにその勧誘に応じ、一割二分の年利で借入の事を契約した。

かくて、リーは本国に帰り、新聞紙上に広告して、九分利にて五十万ポンドの公債を募集した。リーは日本帝国の代人であって、海関税を抵当とするというのであった。ところが、伊藤らがネルソン・リーと交渉したのは、明治二年の末であったが、翌三年の英国新聞紙上に、右の如く広告が載せられたので、之を観た政府は、初めてリーの無資産者であったことを知り、且つ当時にありては、自分の負債を人に知られることは、ともに好まぬ所であるのに、新聞に借金広告をされるなどは、甚だ悦ばぬところであった。殊に保守派のもの等は、鉄道などに莫大の金を下すなどは大の不賛成であった。然るに借金までして、これを敷設することは無論悦ぶわけはない。既にこれだけの事でも新進派の行うところを快しとしておらぬところへ、海関税を抵当とし、わが国の借金を広く天下に触れ回る行為を敢えてした、彼らは国を売るものであるなどと言うて、非常に伊藤、大隈等を非難した。

『明治文明史』 p.440~441

伊藤も大隈も、公債がどのようなものかもわからないまま契約してしまったのだが、さすがに素性の知れない資産のない人物から巨額の借入をする内容で、さらに三パーセントもの鞘抜きをしていることが判明して大問題となった。明治政府は賠償金を払ってリーとの関係を断ち切り、公債は改めて東洋銀行に取り扱わせることにし、九分利付公債を発行して資金を調達することとなった。これがわが国の最初の公債となった。

鉄道建設に反対し妨害する人々

しかしながら、問題は資金面だけではなかった。鉄道建設に反対する者が少なくなかったのである。

この点について、菊池寛が次のように解説している。

鉄道建設のことは、こんな問題がなくても、初めから猛烈な反対があったのである。

『政府は、そんな不急の大工事なんか起こして何をするのだ』といった声は四方から興った。政府部内でさえ、保守派の人たちは

『大隈は神州の土地を質に外国から金を借り、国を売らんとするものだ。』

といきり立ち、また地主や旧街道の旅籠屋、車曳きなどは死活問題であるといって、試験的に架けた京浜間の電線を切るやら、電柱を倒すやら、おまけに梁山泊にいる食客まで、大隈を刺そうとするなど、物騒極まる騒動になった。梁山泊とは、人も知る大隈の築地の邸だ。そこに厄介になっている食客までもが騒ぎ出したのであるから、その反対がどんなに猛烈だったか分ると思う。鉄道建設の廟議が決したのは二年十月であるが、翌々十二月には早くも弾正台から反対の建白書が出ている。弾正台とは幕府で言えば大目付で、監督官庁である。

(中略)

当時、鹿児島に帰臥していた西郷隆盛も、この鉄道には反対だったのである。彼は折から鹿児島を訪れた岩倉具視に対して、

『開国の道は早く立ちたきことなれども、外国の盛大を徒に羨み、国力を省みず、漫りにことを急に起さば、終に本体を疲らし立行くべからざるに至らんか。此際、蒸気仕掛鉄道興作の儀、一切廃止し、根本を固くし、兵勢を充実するの道を勤むべし』

と切言しているのである。

外債のことでヘマをやってから、大隈の周囲は真に四面楚歌であった。

菊池寛『明治文明綺談』六興商会出版部 昭和18年刊 p.15~17

大隈にとっては同志とも言える井上馨や渋沢栄一まで慎重論が出たのだが、大隈はそう簡単に引き下がらず、三條、木戸、岩倉、大久保などに猛烈に運動して、鉄道計画を実現しようと動いたという。

明治二十八年に出版された大隈重信の回想録である『大隈伯昔日譚』に、大隈が政府内の慎重派と如何なる姿勢で臨んだかについて次のように述べている。

「…斯る衆難群議を排し、かかる反動の気焔を挫かんには、かかる大事業を企成して天下の耳目を新たにするに如くはなし。況んや、今は速かに道路の険悪不便を修理して運輸交通の便を開かざれば、民人の疲弊は将に測られざる者あらんとするに於てをや。且夫れ諸子は此大事業は挫折し、併せて已に着手実行中の事業と改革をせしむるに至らんを恐るれども、余等は却て此事業にして完成を見る能わず、天下多数の反抗を受けて挫折するほどならば、是迄苦心して漸く其緒に就きしたの事業も改革も、到底其成功を見る能わず。必ず中途にして失敗するに至らんと思うなり。毀誉褒貶は世評に任ずべし。成敗利鈍は天運のままのみ、敢えて顧みる所にあらず。此の大事業の成るか、敗るるか、是を以て余等が已に着手し実行しつつあるすべての『進歩的事業』『進歩的改革』の成敗を卜せんのみ」と。

円城寺清 著『大隈伯昔日譚』立憲改進党々報局 明治28年刊 p.506~507

大隈の回想録によると、一緒に矢面に立っていた伊藤も途中で米国に行く事となり、最後は大隈一人で内外の反対勢力と戦ったことが記されている。調べると伊藤は明治四年十一月より、岩倉使節団のメンバーとして欧州を出発し日本を不在にしたため、日本初の鉄道開業は留守を任された大隈のもとで行われることとなった。

しかし、菊池寛が書いている通り、工事が始まると沿線各地でかなり抵抗運動があったようだ。上の画像は五年三月のヘラルド新聞の記事を抄訳したものだが、平坦な地形に線路を敷設する工事にしては余りにスピードが遅い。他国の事例からすれば二ヶ月程度で工事が完了してもおかしくないのに、なぜこんなに工事が遅いのか。その理由を知らされていないと結んで五るが、おそらく工事の妨害があったと思われる。

上の画像は同年の五月の新聞雑誌41の記事だが、電信線の妨害行為を禁じる命令が出ていることを報じている。電線をかけた柱を壊したり、電線を破壊する行為が頻発しないと、このような命令が出ないであろう。鉄道にも同様な抵抗が頻発した可能性が高そうだ。

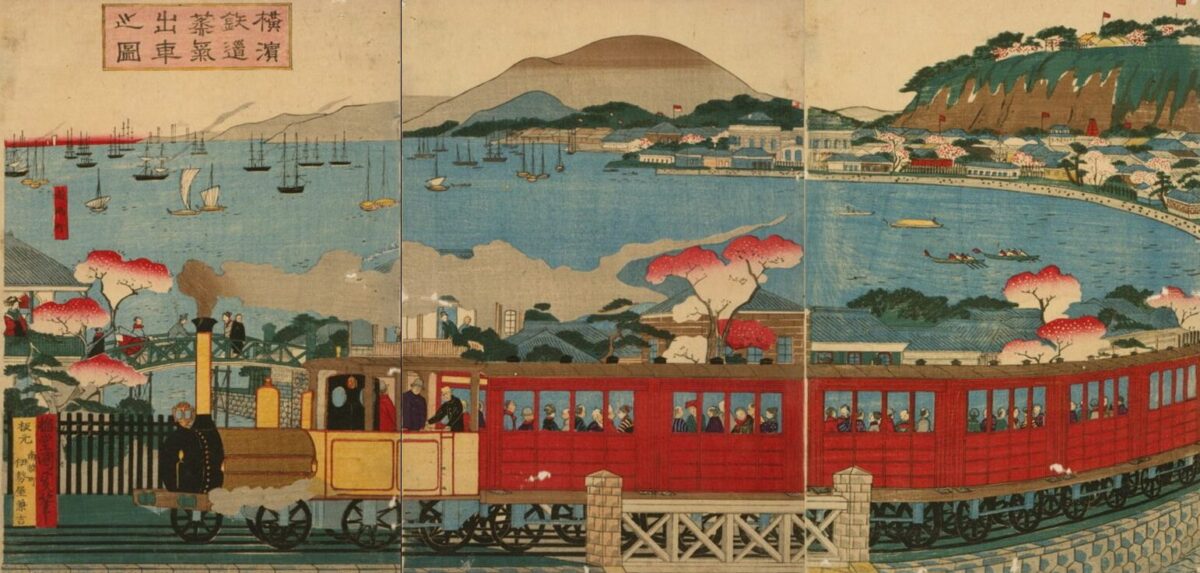

新橋横浜間の全線開通

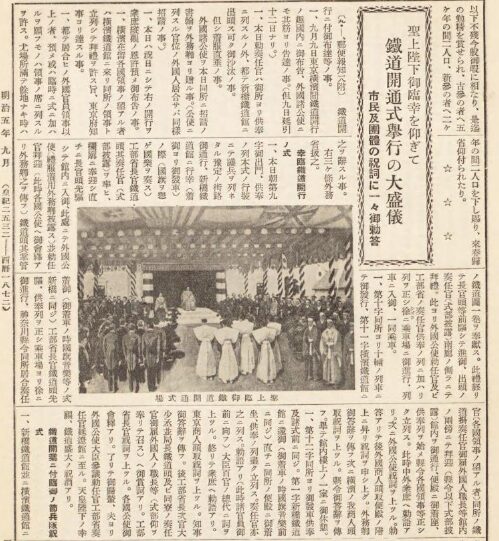

このような妨害行為と戦いながらとにかく工事は完了し、明治五年五月七日に品川、横浜間を営業運転が開始され、続いて明治五年九月十二日には新橋、横浜間の全線が開通して式典が催されている。

Wikipediaに開業翌年の営業成績がでているが、年間の旅客収入四十二万円、貨物収入二万円、そこから直接経費二十三万円を差し引いて二十一万円の利益であったという。この結果、鉄道は儲かるとの認識が広がり、各地で私設鉄道敷設が計画されることとなる。

大隈のような気骨ある政治家がいなければ、明治五年に鉄道が開業できることは難しかったと思われる。そしてもし、鉄道の開業が早期に実現していなければ、明治政府が推進した『文明開化』施策に関する国民の評価が、劣悪な水準に留まっていた可能性が高い。なぜなら、ほかに政府が推進したのは、伝統芸能・文化・風習などを否定して何でも洋風化したり古い物を破壊したり、政治家が洋装して鹿鳴館で踊るような話ばかりで、『進歩的事業』『進歩的改革』と誰もが納得し喜ぶような事業は少なかったと思われるからである。

菊池寛は前掲書で「日本鉄道の生みの親として孤軍奮闘した大隈のために、鉄道省は何とか感謝の方法を講じているのだろうか」と疑問を投げかけているが、わが国では大隈の銅像は早稲田大学、国会議事堂にあるだけのようだ。

何時の時代であれ、新しいことに取組むことは守旧派勢力と戦わないことには成し遂げることは不可能だ。古い車両や建物を残すことも大切だが、新しいことを実現するために努力した人物の功績を顕彰することも重要だと思う。

東京駅丸の内駅前広場には鉄道敷設に多大の功績を残したという井上勝の像が設置されているのだが、調べると井上はイギリス人技師エドモンド・モレルらの下で実技を習得しつつ路線を敷く実務に携わった人物で、明治四年九月にモレルが死去した後を継いで工事を完了させたという。技術を習得しただけでなく若い技術者を育て、京都大津間の工事を日本人独力でやり遂げるなど鉄道業への貢献は大きいことは理解できるが、大隈の貢献も無視できないものがある。大隈の像が東京駅か新橋駅辺りにあってもいいのではないだろうか。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント