前回に引き続き、桑原三郎著『アジア侵掠秘史』(GHQ焚書)のなかから、戦後日本人にあまり知られていない歴史を紹介したい。

今では世界最大の国土面積をもつロシアだが、そのルーツは、現在のロシア北西部、ウクライナ、ベラルーシにかつて存在した「キエフ公国」という国にある。ところが、この国は一二四〇年にモンゴル帝国の侵攻を受けて滅亡してしまい、その後キプチャク・ハン国の支配下に入ったのだが十五世紀には独立して、十六世紀初めにイワン三世が北東ロシアの統一を完成し、十六世紀半ばにはイワン四世が全ロシアに君臨し、自ら「皇帝」を名乗って、ロシア帝国と呼ばれるようになった。

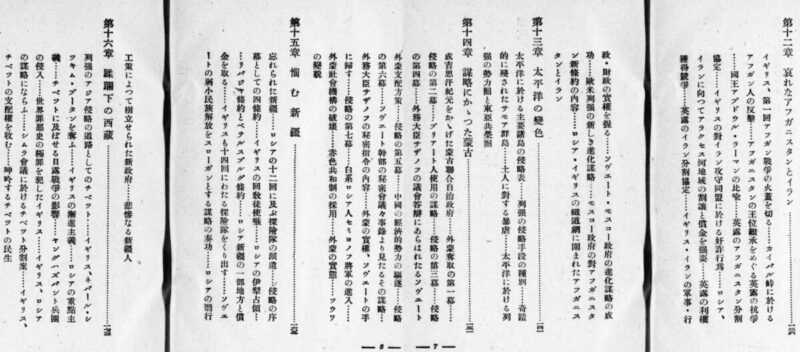

ロシア帝国が急激に国土を拡大していったのは、南下政策を推進してアジア諸国を盛んに侵略するようになった一八三〇年代以降のことなのだが、中央アジア、アフガニスタン、イランなどの領土拡大を巡って、何度もイギリスと争っている。この本の目次を読むだけで、ロシアがいかに短期間で領土を拡張して来たかがよくわかるのだが、このような歴史は戦後の日本人にはほとんど知らされてこなかったと言って良い。

『アジア侵掠秘史』には、ロシアがいかにしてこれらの地域を侵略していったかについて概略が述べられているが、今回は英露のチベット(西蔵)争奪戦が、わが国の歴史と無関係でなかったことが書かれている部分を紹介したい。

列強のアジア侵略の要所であったチベット

「世界の屋根」と呼ばれるヒマラヤ山脈とその麓に広がるチベット高原には、標高七千メートルを超える山が百峰以上存在するのだそうだが、このチベット国も欧米諸国による熾烈なる侵略の的となったのである。その理由はどこにあったのか。

その侵略の眼目たるものは、これを積極的立場にたつときはアジア制服の絶好なる通路としてであり、これを消極的立場にたつときは既得侵略地保全の絶好なる要害としてであった。すでにしてチベットは「神秘の国」から急転直下、奈落の巷と化しさった。中央アジアと外蒙と新疆(ウイグル)を赤一色にぬりつぶしたソヴィエトにとっては、これら既獲領土を保全するためにも、且つはまたインド・ビルマ侵略への通路獲得のためにも、是が非でも奪取せねばならぬ要所である。またインドを併呑したイギリスにとっては、インド保全の最大の要塞として、あるいはまた内外蒙・支那本土への侵略の通路として、是が非でも掠得せねばならぬ要所である。

まずインドからアジア大陸の中央部地域への陸自用侵略路を開拓せんとしたイギリスは、西紀一八一四年にネパールに向かって宣戦し、有名なザガリー条約を結んでその南部を割譲せしめると同時に、これを保護国として掠め、ついでその十二年後にはアッサムをインド領に併呑、さらにシッキム・ブータンを分掠し、ここにいよいよ西蔵への侵入に取りかかった。…中略…

一方、ロシアの採用した謀略は…西蔵の支配者達頼喇嘛(ダライラマ)の深厚なる信任を受けるに至り、盛んにその政府要路に親露熱を煽り、かつ反英的空気の醸成に努めた結果、明治三十四年、達頼喇嘛は、ロシアの保護のもとにイギリスと対抗せんと意図し、ドルジエフをその特使としてロシアに派遣するに至っている。そして同年のうちにはロシアと密約が結ばれたと伝えられる。

桑原三郎著『アジア侵掠秘史』清水書房 昭和16年刊 p.173~176

この流れだと英露によるチベット争奪戦は誰が考えてもロシアが勝利するところなのだが、イギリスに大逆転の好機が到来した。

なぜ英露の形勢が逆転したのか

同上書には以下のように解説されているが、要するに日露戦争が勃発してロシアはチベットどころではなくなったのである。この時にイギリスがいかにしてチベットを侵略したかについて、日本人はもっと知るべきではないかと思う。

しかるにこのとき、イギリスがひそかに微笑む一大決戦が日露両国の間に開始せられた。勿論、この決戦によってロシアにはチベットを顧みる暇がない。此処に於いてイギリスは、直ちにチベットを手中に収めるべく、露骨なる直接行動を開始した。これが、明治三十七年の「イギリス商業使節団」なる仮面を蔽う、侵略の先鋒エフ・イー・ヤングハズバンド大佐の一兵団の派遣であった。かくして同大佐兵団のチベット入りを見ると、ダライラマの外モンゴルへの逃亡、ロシアの厳重抗議、チベット人の反英行動など、数々の事件が巻き起こされた。そして、ロシアが日露戦争によって余力なきを知るこの武力団は、躊躇するところなく江孜(ギャンツェ:チベット南部の城塞都市)を経て首都ラサに入り、チベット代表を恫喝して、印蔵ラサ条約を締結せしめるに至った。その条約の重なる規定は次のとおりである。

「第六条 大ブリテン国政府が、条約義務の違犯に対する原状回復を強要するためにラサに軍隊を派遣したるにより蒙れる費用、及び大ブリテン国委員並びにその随員・護衛隊に加えたる侮辱と攻撃に対する賠償金として、チベット政府は大ブリテン政府に対し、五十万ポンドを支払うことを約す。…

第七条 前記賠償金の支払及び第二条乃至第五条所定の交易市場に関する規定の履行に対する保証として、大ブリテン国政府は、右賠償金の支払完了に至るまで、及び交易市場が有効に三箇年開設せらるる場合、その最後に開設せらるるものの期限の日(その何日たるを問わず)に至るまで、春丕谿の占領を継続するものとす。

第八条 チベット政府は一切の堡塁及び要塞を破壊し、且つ大ブリテンの国境と江孜及びラサとの間の自由交通を阻礙すべき一切の軍備を撤廃すべきことを約す。

第九条 チベット政府は、予め大ブリテン国の同意を得るにあらざれば、以下諸項の行為を為さざることを約す。

(A)チベット国の領土を他国に割譲し、売却し、譲与し、抵当に入れ、その他占領のために譲与すること。

(B)チベット国の事件に他国の干渉を許容すること。

(C)他国の代表者または代理人のチベットへの入国を許容すること。

(D)他国または他国の臣民に鉄道・道路・電話・鉱業その他の権利のために利権特許を許与すること。但し上記利権特許に承認の与えられたる場合には、同一または同等の利権特許を大ブリテン政府に許与すべきものとす。

(E)現物払いたると現金払いたるとを問わず、チベットの収入を他国または他国の臣民に対する債務の保証または弁償に充当すること。」正しくここに、アジア征服の悪辣なる常套手段の一種が見られる。けだし、ロシアの煽動に乗ぜられたチベットの対イギリス貿易の阻止もさることながら、かくまでも過大なる賠償の強奪は、世界罪悪史の極大部門に入らねばならぬものである。だが、イギリスはこれを行うに躊躇しなかったのである。

同上書 p.176~178

平和な仏教国で大した軍備を持たなかったチベットをイギリスが侵略し、その侵略のために要した費用をチベットに払わせるというだけでも随分ひどい話であるが、その支払いが終わるまで春丕谿という地域を占領し、さらにイギリスはチベットの一切の要塞や堡塁を破壊せよと命じるなどやりたい放題だ。このようなあくどいやり方でイギリスはチベット支配の基礎を築いたのだが、戦後のわが国ではこのような史実は一切報じられることがなかった。

戦後はテレビや新聞などでイギリスのことを呼ぶのに、わざわざ「ジェントルマンの国」などという形容詞を付けていた時期があったことを妙に覚えているのだが、過去の歴史を調べればイギリスはとんでもなく悪い国であったことがわかる。

狡猾なイギリス

当時のチベットは清国の統治下にあったのだが、このようなイギリスの動きに対して、清国及びロシアはどのように動いたのだろうか。

かくして、イギリスのチベット支配の基礎が築かれたのだ。これに対して、ロシアは厳重な抗議を申し込んだ結果、明治四十年(一九〇七年)八月三十一日のペテルスブルグ協約の成立を見、その条文にこそ、相互のチベット不干渉を申し合わせるという規約が明記されたものの、敗戦直後のこととて、イギリスのチベット支配の事実に対しては毫も変更をもたらすことが出来なかった。

また、清国も駐蔵(チベット)大臣烏泰に対し「承認拒絶」という電報をうって抗議を申し込んだこともあったが、微力の致すところ如何ともなしがたく、ついに明治三十九年(一九〇六年)四月十七日の英清北京条約によって、恫喝せられるがままに名目上のみの宗主権が認められる代償として、前掲の英蔵条約を認めるのやむなきに至り、その結果として、チベット政府自体に外交権の存在することと、イギリスの手にチベットの支配権が収められたことを、清国自らが承認したという形となってしまった。ところがそれから間もなく、清国はこれに気づいて狼狽しはじめ、明治四十二年「駐蔵大臣の保護」を名として、鐘穎の四川軍をチベットに進撃せしめ、支配権奪還の積極行動に出でたが、一方、イギリスはこれに対抗せんがため、ダライラマを蒙古から帰還せしめた。けれども、その傀儡は清国の「官職褫奪」の宣言に嚇え、その上、鐘穎の軍のラサ入城に居たたまれずして、インドへ亡命するという有様で、ここに清国の意図は成るかのごとき観を呈した。これに対するイギリスの方策如何。この場合に於けるイギリスは、前述の対清北京条約で清国のチベット宗主権を承認してある手前、これを楯として抗争し来る清国政府に対しては真っ向から排撃するわけにはいかなかった。しかしイギリスにとって好都合な前例があった。というのは、あたかもこの頃、ロシアと新国との間に蒙古をめぐる紛議が起こっていたが、ロシアは自己の傀儡ホトクトを擁立して外蒙独立の宣言を発表せしめ、内外蒙に分割して、外蒙の実権を手中に収めつつあったのである。

イギリスはこの侵略の轍を踏むこととした。そこでインドのダージリングに亡命中のチベットの前支配者ダライラマを特に厚遇し、滞在費用の一切を支弁して歓心を買い、かつての排斥を巧みにそらして、これを利用する機会を覗っていた。あたかもこの時、支那に民国革命が勃発したから、イギリスがこの謀略を実施するには絶好な機会が到来したわけである。

かくて大正元年(民国元年)十二月、ダライラマは、イギリス軍の保護を受けつつチベットのラサに帰り、中国の官民をチベットから一掃して「独立の宣言」を公表した。次いでイギリスはその謀略の第二段階として、この独立を中国に承認せしめんがため…中略…、昭和六年十月から翌年の七月にかけて、有名なシムラ会議を開催し、その席上に於いてイギリスは六要以下の如き協定案を提示し、その決定をまって多年の野望をとげんとした。「チベットを内外の二つに分割し、内チベットは中国の直轄領、外チベットは中国の宗主権とイギリスの支配権を認めた自治政権を形成すること。」しかして、この協定に於ける「内チベット」とは、その大部分が清国が二百年も直轄統治せる四川の西部及び甘粛地方のことであり、「外チベット」とは、当時の清・中国の直接行政下にあった察木多(チャムド)地方を含むものであった。けだし、その分割区域の設定案は、チベット人の叫ぶ「チベット人居住地はチベットへ」なる大チベット主義によるところもあるが、このチベット人の熱望を利用してのチベット奪取の奸謀、チベットを通路とする支那本土への侵略策、並びに青海、西康二省の国境地方に於ける無尽蔵と言われる石油鉱脈の攫奪、というイギリスの野望に基づくものである。

かかる分割案は、もちろん中国の受諾するところとはならなかった。しかして、この拒絶の次に来るものは、イギリスの対中国威嚇、暴力によるチベット侵略でなければならぬ。

同上書 p.178~181

その後もチベットを巡るイギリスと中国との戦いは続いたようだが、戦後のわが国ではイギリスがチベット侵略に関与した事実がほとんど知らされていない。ネットでチベットの歴史を調べても、イギリスがチベットを侵略した史実が書かれていない解説がほとんどである。

上の画像は昭和八年五月五日付けの時事新報の記事だが、イギリス及びソ連がチベット(西蔵)を侵略しようとしていたことがしっかりと報じられている。しかしながら、このような史実は戦後のわが国では今も封印されてしまっているのだ。

戦後になって戦勝国が描いた「キレイごとの歴史」をいくら読んでも、近現代の歴史を正しく知ることは不可能であることを知るべきである。

本のタイトルに「アジア」「アジヤ」「亜細亜」を含むGHQ焚書

全GHQ焚書のうち、本のタイトルに「アジア」「アジヤ」「亜細亜」を含む書籍をリストアップすると以下のとおりである。

「〇△」欄の「〇」は、「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されている本で、「△」は「個人向けデジタル化資料送信サービス」の手続きをすることによって、ネットで読める本である。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント