敵軍が深夜に去った理由について、わが国の史書にはどう記されているか

前回記事に、文永の役で元・高麗連合軍が一夜のうちに博多湾から消えたことを書いた。

昔は「神風が吹いた」と学んだ記憶があるのだが。一般的な教科書である『もう一度読む山川日本史』では、文永の役に関して次のように記されている。

1274年(文永11年) 、元は徴発した高麗の軍勢をあわせて対馬・壱岐をおかし、九州北部の博多湾に上陸した。太鼓やどらを打ちならし、毒をぬった矢や火薬をこめた武器を手にして、集団でおしよせた。この元軍の戦法に、一騎討ちを得意とする御家人たちは苦戦の連続で、このために日本軍の主力は大宰府にしりぞいたが、元軍は海を渡っての不慣れな戦いによる損害や内部対立から、兵をひきあげた。(文永の役)

(『もう一度読む山川日本史』p.98)

このように、最近の教科書では文永の役については「神風」が吹いたとは書いていない。前回の記事で書いたとおり、旧暦の10月20日は太陽暦の11月26日にあたり、台風が来るような季節ではない。三池純正著『モンゴル襲来と神国日本』という本に、当時の記録で唯一「風」に言及した当時の記録が紹介されている。

この本によると、京都の公家・勘解由小路兼仲(たでのこうじかねなが)の日記『勘仲記』の中の「文永十一年十一月六日付」の記録に、「或る人が言うには…、凶賊船数万艘が海上に浮かんでいたが、にわかに逆風が吹いて、本国に吹き帰され、少々の船は陸に上がった。」とだけ、簡単に記されているという。日記の日付は事件後17日目と日が浅いのだが、その内容は伝聞に過ぎないのである。

『勘仲記』の次に古いとされる記録は『薩摩旧記雑録前編』のなかに収められている文永十二年の「国分寺文書」で、事件から一年後に書かれたものであるという。

そこには「蒙古の凶賊等が鎮西に来嫡子、合戦をしたが、神風が荒れ吹き、異賊は命を失い、その乗船は海底に沈んだり、あるいは入江や浦にうち寄せられた」と書かれているそうだ。

一方で、風について何も書かれていない文書もある。鎌倉末期に石清水八幡宮の社僧が記した八幡神の寺社縁起である『八幡愚童訓(はちまんぐどうくん)』には、前日までの激しい戦闘の記録のあとで、翌朝の朝の様子をこう記しているそうだ。(訳:三池純正)

二十一日の朝、博多湾の海面を見ると、蒙古軍の船は一艘もなく、皆々馳せ帰ってしまっている。…皆、滅んでしまうのかと一晩中歎き明かしたというのに、(モンゴル軍は)どうして帰ってしまったのであろうか。ただ事とも思えない。皆、このことで泣き笑いをしたものだ。

(『モンゴル襲来と神国日本』p.16)

「風」については何も書かれていないが、武士たちは「滅んでしまうのかと一晩中歎き明かした」と書き、日本武士の力を怖れて敵軍が退散したのではないことを匂わせている。

元・高麗連合軍を退散させたのは風なのか、武士の奮闘なのか

このように文永の役に関する日本側の記述は様々なのであるが、重要なことであるにもかかわらず、なぜ文書によりこうも内容が異なるのであろうか。

幕府は全国の主要な寺社に「蒙古退散」の祈祷をさせていたのだが、それらの寺社からすれば祈祷の効果によって元・高麗軍を追い払ったと主張したいところである。一方、武士たちからすれば、われわれが勇敢に戦ったことで元・高麗軍を追い払うことができたと主張したいところなのだが、10月20日の戦いでは元・高麗軍が優勢であったことを認めざるを得なかった。そこで、祈祷の力によって「神風」をもたらしたという説が、次第に力を得ていくことになる。『勘仲記』や『薩摩旧記雑録前編』、『八幡愚童訓』は、「蒙古退散」の祈祷の効果があったことにしたい人物が書いているという点がポイントである。

同上書で三池純正氏は非常に興味深い指摘をしておられる。

(歴史学者の海津一朗によると)当時の考え方では、モンゴル軍との戦争で原動力となって活躍した神々は現場で同軍と戦った武士同様に恩賞をもらう権利があるとされていたという。

文永のモンゴル襲来からほぼ一年後の建治元年(1275)11月、薩摩国の天満宮と国分寺の神官・僧侶は『蒙古退散』の祈祷の成功、すなわち『神戦』への恩賞として、荒れ果てた建物の修理を朝廷に訴え、それが翌月認められたという文書が残っている。同じ理由で京都の東寺も寺の修理や僧侶の待遇改善を朝廷に訴えている。

記録には残っていないものの、全国各地の多くの寺社はこうして朝廷や幕府に『神戦』への勝利の恩賞を求めていったことは間違いない。また幕府も、伊勢神宮や宇佐八幡宮に実際にモンゴルと戦った現場の武士たちに与える恩賞そっちのけでいち早く所領を寄進している。

(同書:p.101)

別のブログで奈良の西大寺のことを書いたが、この寺は平安時代に火災や台風で多くの堂塔が失われ衰退していた。鎌倉時代に叡尊(えいそん1201~1290)が荒廃していた西大寺の復興に努め、西大寺に現存する仏像、工芸品の多くはこの時期に制作されたものであるのだが、叡尊は文永10年(1273)に伊勢神宮、文永11年(1274)に枚岡神社、住吉大社、広田神社、四天王寺、で大規模な「蒙古退散」の祈祷を行い、それ以降も伊勢神宮、石清水八幡宮などでも祈祷を行って名声を得た僧侶である。その祈祷によって得られた祈祷料や、人々の喜捨などによって得た資金で、西大寺は復興したと考えられる。

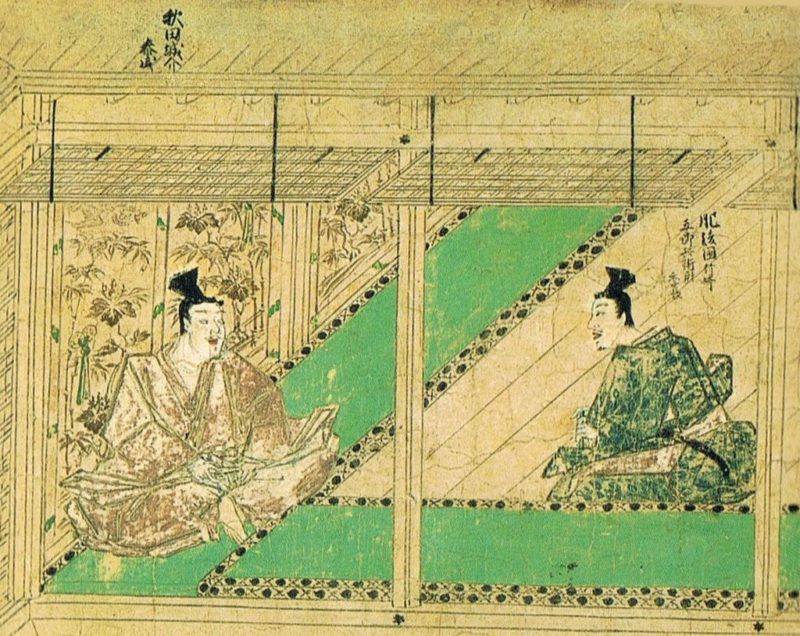

しかしながら寺社が潤った反面、命がけで戦った御家人たちにはほとんど恩賞がなかったという。肥後国御家人の竹崎季長(たけざき・すえなが)は文永の役の恩賞が何もないのを不服として、建治元年(1275)6月に馬などを処分して旅費を調達し、鎌倉へ赴いて幕府に直訴し、同年8月には恩賞奉行である安達泰盛との面会を果たして、恩賞地として肥後国海東郷の地頭に任じられたそうだ。 彼が作成させた 『蒙古襲来絵詞』には安達泰盛と交渉している姿が描かれているが、このようにして恩賞を得た御家人は例外的だったようだ。

元や高麗の記録では帰還した理由をどう記しているか

つぎに元や蒙古の記録を紹介したい。彼らは日本側から見て優勢に戦っていたのだが、一夜で博多湾から撤退した理由が分かる記述は残されているのだろうか。

元の正史である『元史』日本伝の記述を紹介しよう。

至元十一年(1274年)、鳳州経略使の忻都・高麗軍民総管の洪茶丘に命じ、二百人乗りの船、戦闘用の快速艇、給水用の小舟それぞれ三百艘、合わせて九百艘を擁し、一万五千の士卒をそれに乗せ、七月を期して日本に攻撃をかけさせた。冬十月、遠征軍は日本に進攻して日本軍をうち破った。しかし官軍も統率を失い、また矢も尽き、そのあたりを掠奪し、捕虜を得ただけで帰還した。

(口語訳:『倭国伝』講談社学術文庫p.331)

このように風については全く触れておらず、統率の乱れと矢が尽きたことの二点が撤退した理由と簡単に書いている。

では、高麗の正史である『高麗史』にはどう書かれているのか。

岩波文庫の『高麗史日本伝(上)』世家元宗十五年の〔家〇七八〕には、こう書かれている。

蒙・漢軍二万五千と、我が軍八千と、梢工・引海・水手六千七百と、戦艦九百余艘とを以て、日本を征す。一岐島に至り、千余級を撃刹し、道を分かちて進む。倭は却走し、伏屍は麻の如く、暮に及びて乃ち解く。会々(たまたま)、夜、大いに風ふき雨ふる。戦艦、巌崖に触れて多く敗る。金侁、溺死す。

(『高麗史日本伝(上)』p.106)

もし彼らに戦意があったならば、風雨や波が治まるまでは近くの安全な場所に避難し、風雨が収まってから再度博多湾に戻って来なければおかしいところだが、彼らはそのまま国に帰還している。

世家元宗十五年の〔家〇七九〕には、「東征の師、合浦に還る。同知枢密院事の張鎰(ちょういつ)を遣わし、之を労う。軍の還らざる者、無慮万三千五百余人。」(同上書 p.107)とあり、数字はアバウトながら約半数以上が帰国したと読める。帰還できなかった者は戦争で死んだのか、海難に遭って死んだのか、その内訳については何も書かれていないのでわからない。

また世家元宗十五年の〔家〇八〇〕には「侍中の金方慶(きんほうけい)等、師を還す。忽敦(グドウン)、俘する所の童男女二百人を以て、王及び公主に献ず。」(同上書 p.80)と書かれている。おそらく彼らは、10月20日の戦いを終えた早い段階で帰途に就くことを決断し、博多湾を出港したものと考えられるのだが、博多湾を出港してかなり経ってから天候が悪化し、海が荒れたために多くの船が座礁した様なのである。

Wikipediaによると『朝師御書見聞 安国論私抄』という文書に、日本側で座礁が確認できている元・高麗軍の船が約150艘記録されているという。座礁船が発見された場所は「対馬1艘、壱岐130艘、小呂島2艘、志賀島2艘、宗像2艘、カラチシマ3艘、アクノ郡7艘および壱岐3艘」とあり、大半の船が壱岐で座礁しているのだが、博多湾からの距離は70km以上あるのだ。

ところが、博多湾を出港してかなり経過してから海が荒れて多くの船が座礁したとなると、帰途に就くことを判断した理由は天候や高波と関係がなく、味方兵の疲労状況や矢や鉄炮の残量と日本側の兵力などを考慮のうえ、勝ち目が乏しいと読んだがゆえに決断したことになるのだ。では、敵側には撤退を決断した経緯について、どのような記録が残されているのだろうか。

『高麗史日本伝』の金方慶の列伝に出ているのだが、これによると高麗軍都督使の金方慶が元軍都元帥の忽敦(クドゥン)、副都元帥の洪茶丘(こうちゃきゅう)に対して「背水の陣で日本軍との決戦に臨むべきである!」と再度の戦闘を強く主張している。しかしながら、忽敦の発言は以下のようなものであったという。

兵法に「小敵の堅(けん)は、大敵の擒(きん)なり」と。疲乏の兵を策して、日ごと滋(ま)すの衆に敵するは、完計に非ざるなり。軍を回すに若かず

(『高麗史日本伝(下)』p.32)

孫子の兵法では「用兵の原則は、味方の兵力が敵に十倍するなら包囲し、五倍なら攻撃し、倍なら敵を分断して叩き、対等なら戦い、兵力に劣れば退却し、敵が圧倒的であれば避けて隠れる。寡兵なのに強気であれば、大軍の捕虜になるだけである。」と書かれている。忽敦はこの孫子の言葉を引用したうえで、疲れ果てた兵を使って戦ったとしても、これから日増しに増強する敵と戦うばかりである。この兵力で戦うことは良い戦法ではない。敵の兵力に劣る現状を考慮すれば、ここは軍を引き上げるべきだと述べたのである。

元・高麗連合軍が高麗の合浦港を出発したのは十月三日で、連合軍は十月二十日の日本軍との決戦に至るまで、二週間以上の航海を続け、対馬・壱岐では少数ではあったが日本の兵と戦い、二十日に博多に上陸したのちは朝から日暮れまで戦った。しかもほとんどの元の兵にとっては、船に乗って海を渡ることは初めての経験であった。兵の疲労感は容易に想像することが出来る。

また『元史』には「官軍も統率を失い、また矢も尽き」と書かれている。丸一日戦って矢が少なくなってしまっていたことは間違いないだろう。こんな状況では、あとからあとから増援部隊を送り込んでくる日本軍にはとても勝てないという現実的な判断があったのであろう。矢が枯渇すれば全滅するしかないのである。

このような経緯で、元・高麗連合軍の船団は一夜にして博多湾から消え失せたのである。彼らが去ったのは予定の行動であり、「神風」とは無関係であったということになるのだが、そういう事情の分からないわが国では、祈祷の効果があったと考えたい人々が「神風が吹いて敵軍を追い払った」と主張したのである。

文永の役で「神風が吹いた」とする歴史叙述が定着したのはいつからか

では、文永の役に「神風が吹いた」とする歴史叙述がその後定着したかというと必ずしもそうではなさそうだ。江戸時代後期に頼山陽が著した『日本外史』を読むと、文永の役における博多湾上陸後の戦いについては「鎮西の諸将をして、赴き拒(ふせ)がしむ。少弐景資(しょうにかげすけ)力戦し、射て虜(りょ)の将劉復亨(りゅうふくこう)を殪(たお)す。虜兵乱れ奔る。(岩波文庫『日本外史(上)』p.260)」と書かれていて、風が吹いたことには全く触れていないのである。

Wikipediaによると「神風が吹いた」とする歴史叙述は戦前の教科書にも見当たらず、このような説が広められたのは意外と最近だという。

1910年(明治43年)の『尋常小学日本歴史』に初めて文永の役の記述が登場して以来、戦前の教科書における文永の役の記述は、武士の奮戦により元軍を撃退したことが記載されており、大風の記述はなかった。しかしその後、第二次世界大戦が勃発し日本の戦局が悪化する中での1943年(昭和18年)の国定教科書において、国民の国防意識を高めるために大風の記述が初めて登場した。それ以来、戦後初の教科書である『くにのあゆみ』以降も大風の記述は継承され、代わって武士の奮戦の記述が削除されることとなる。

Wikipedia 「元寇」より

国防意識を高めるために、戦争の最中に文永の役において「風が吹いた」とする記述が登場し、戦後になると武士が奮戦した記述が削除されて、「風が吹いた」とする叙述が残されたという。

戦後になって文永の役の記述が書き換えられたのはなぜか

では、なぜ戦後になって文永の役の歴史叙述が変えられたのだろうか。Wikipediaの指摘が面白い。

戦後の教科書において、文永の役における武士の奮戦の記述が削除された背景としては、執筆者の間で武士道を軍国主義と結び付ける風潮があり、何らかの政治的指示があったためか執筆者が過剰に自粛したのではないかとの見解がある。また、戦時中や現代の教科書においても文永の役において元軍は神風で壊滅したという言説が依然として改められなかった背景としては、戦時中は「神国思想の原点」ゆえに批判が憚られたことによるという見解がある。この観念は戦時中の神風特別攻撃隊などにまで到ったとされる。戦後は敗戦により日本の軍事的勝利をためらう風潮が生まれたことにより、文永の役における日本の勝因を自然現象ゆえによるものであるという傾向で収まってしまったのではないかとの見解がある。

Wikipedia 「元寇」より

前回の記事で、北条時宗に関する5冊の書籍がGHQの焚書処分にされたことを書いたが、「国立国会図書館デジタルコレクション」に公表されている3冊の本はいずれも、元・蒙古連合軍による乱暴狼藉と武士の奮闘を詳しく記している。

また戦後の教科書における文永の役の説明で「神風」の記述を残したのは、武士たちがよく戦ったことを隠すのに都合が良いという考え方によるものとの見方があるようだ。

戦後GHQがわが国に広めようとしたのは、「日本を除くすべての国は良い国であり、日本だけが悪い国であった」とする歴史観なのだが、それを日本国民に広げていくためには、外国勢力がわが国民に対して行った侵略行為やそれに伴う残虐・卑劣な行為は全て封印しなければ難しいことは言うまでもない。 だから、尼港事件や通州事件など、日本人が大量に虐殺された事件は通史に載せられることがないのだが、こんな歴史をいくら学んでも日本軍が何のために戦ったのかを正しく理解できるとは思えない 。

「東京裁判史観」とも「自虐史観」とも言われる戦勝国にとって都合の良い歴史観は、GHQが育てた勢力によって継承され、わが国で戦後の長きにわたり学校やマスコミなどを通じて広められていったのだが、そのために戦後のわが国では、外国勢力と戦って国を守った人物が顕彰されることはなく、逆に貶められたり無視されることが少なくなかったのである。

北条時宗もそのような扱いを受けている一人であるのだが、時宗だけではなく、かつて武の英雄として扱われていた多くの人物が、教科書から姿を消してしまっている。たとえば、『もう一度読む山川日本史』の明治時代の記述には、乃木希典や東郷平八郎の名前が全く出てこないのだが、国難から国を守った人物を顕彰しない歴史叙述では、未来の国難に適切に立ち向かえる人材が育つとは思えない。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、今年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。

通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。

読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。

無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント