前回はGHQが焚書した満州事変の写真集を紹介させていただいたが、今回はGHQが焚書処分した支那事変(日中戦)争写真集について書くことと致したい。

昭和十二年七月の盧溝橋事件以降しばらくは「北支事変」という呼称が用いられたが、戦線が拡大していくと「支那事変」「日支事変」と呼ばれるようになった。戦後になって中華民国の抗議を受け、「支那」の文字の使用を避けるようになり「日華事変」と呼ばれることになったが、昭和五十年の教科書から「日中戦争」という呼称が登場し、その後この呼称が普及していった。戦線が拡大して呼称が変わることはわかるのだが、戦後になってから二度も名前が変えられるのはおかしなことである。特に「事変」が「戦争」に変わったことは重大なことだと思う。この両国の武力衝突は昭和十六年十二月に第二次世界大戦が日英米蘭との間で勃発する迄、両国ともに宣戦布告を行わなかったのだが、わが国は戦争をするつもりがなかったのに邦人居留民が何度も虐殺されて、その生命と財産を守るために派兵を余儀なくされて泥沼にはまって行った感が強い。この日本軍の行動は「侵略」なのか「自衛」なのか、歴史観に関わる重大な呼称変更が戦後に行われ「戦争」とされた意味は大きいと思う。

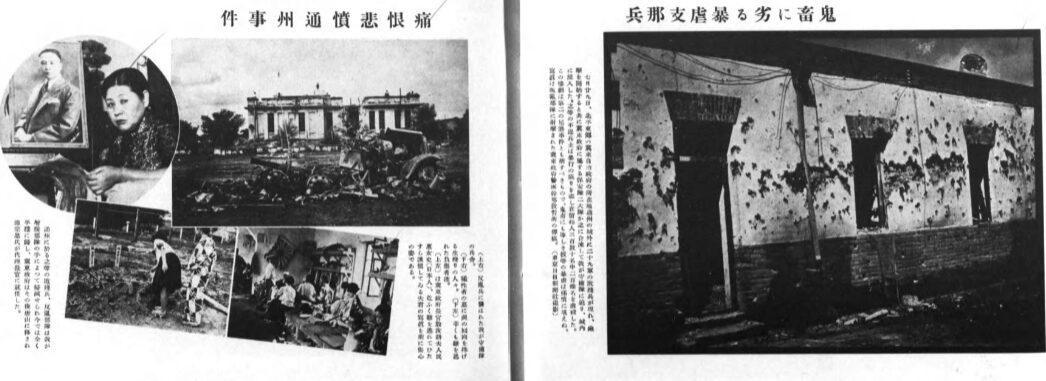

盧溝橋事件

支那事変(日中戦争)は昭和十二年(1937年)七月七日に北京郊外で起きた盧溝橋事件から始まった。

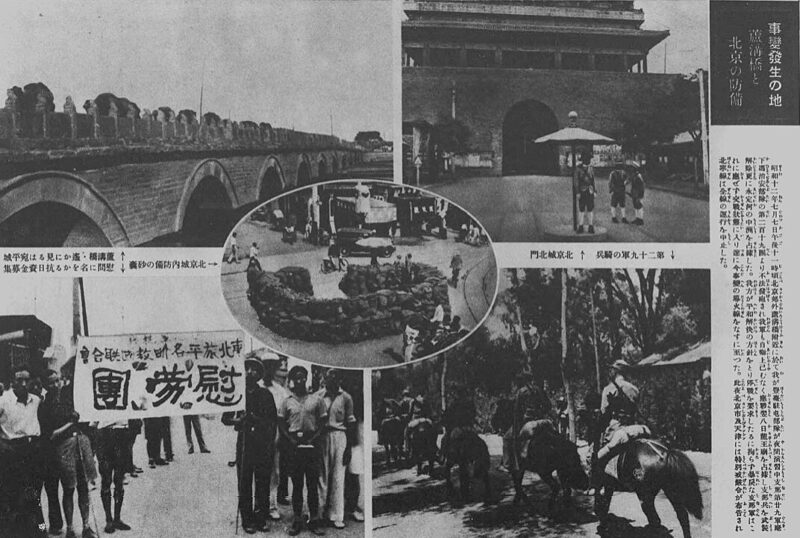

上の画像の左上が盧溝橋であり、右上が北京城北門、右下が支那第二十九軍の騎兵の写真だが、これらの写真の解説には次のように記されている。

昭和十二年七月七日午後十一時頃北京郊外盧溝橋付近において我が豊台駐屯部隊が夜間演習中、支那第二十九軍麾下馮治安部隊の第二百十九団より不法発砲され、我が軍も自衛上やむなく応戦。翌八日龍王廟を占拠し支那兵を武装解除、更に永定河の中洲を占拠した。我が方が平和解決の方針をとり停戦を要求したるにかかわらず、暴戻な支那軍はこれに応ぜず交戦状態に入り遂に今事変の導火線を為すに至った。この夜北京市及び天津には特別戒厳令が布告され、北寧線*は全線の運航を中止した。

*北寧線:北京と山海関を結ぶ路線

中国側はいつもと同様に日本軍の自作自演だと主張したのだが、誰が最初の一発を撃ったかについてはWikipediaに書かれている通り「演習中の支那駐屯軍第一聯隊第三大隊第八中隊の軽機関銃の発射音に驚いた第二九軍兵士が反射的に発砲したものであろう」と言うのが多数説である。しかしながら、中国共産党に「中共軍の『戦士政治課本』に、事件は『劉少奇の指揮を受けた一隊が決死的に中国共産党中央の指令に基づいて実行した』と記入」されていることから「中国共産党陰謀説」を主張する研究者も少なくない。中国共産党軍の兵士向けパンフにも同様なことが書かれていることや、一九四九年十月一日の中華人民共和国成立のその日に、周恩来が共産党の軍隊が盧溝橋事件の最初の一発を撃ったことを発言したこともあり、中国共産党が仕掛けた可能性がかなり高いと思うのだが、その頃の書籍を探していくと、コミンテルンが中国共産党に対し重要な指令を出していたことがわかる資料が見つかった。

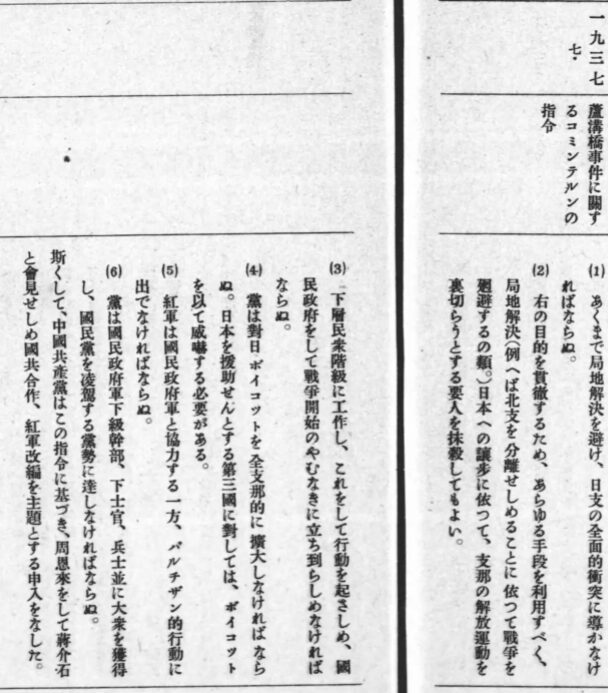

興亜院政務部がまとめた『コミンテルン並に蘇聯邦の対支政策に関する基本資料』の『興亜資料. 政治篇 ; 1』に、大正六年(1917年)から昭和十四年(1939年)までにわが国が入手した資料が集められていて、一九三七年七月に「盧溝橋事件に関するコミンテルンの指令」が収められている。そこには恐るべき内容が記されている。

(1)あくまで局地解決を避け、日支の全面的衝突に導かねばならぬ。

(2)右の目的を貫徹するため、あらゆる手段を利用すべく局地的解決(例えば北支を分離せしめることによって戦争を回避するの類。)日本の譲歩に依って、支那の解放運動を裏切ろうとする要人を抹殺してもよい。

(3)下層民衆階級に工作し、これをして行動を起こさしめ、国民政府をして戦争開始のやむなきに立ち至らしめなければならぬ。

(4)党は対日ボイコットを全支那的に拡大しなければならぬ。日本を援助せんとする第三国に対しては、ボイコットをもって威嚇する必要がある。

(5)紅軍*は国民政府軍と協力する一方、パルチザン**的行動に出でなければならぬ。…

*紅軍:共産党軍 **パルチザン:正規軍に属さずゲリラ戦で敵と戦う

『コミンテルン並に蘇聯邦の対支政策に関する基本資料 』興亜院政務部 昭和14年刊 p.90-91

盧溝橋事件から日支の全面衝突に導くために手段を選ぶなということが書かれているのだが、実際にこの指令の通りに盧溝橋事件から日支の全面戦争に発展していった。

この資料集の表紙には「極秘」と書かれており、この冊子に収められているすべてが極秘資料なのだが、コミンテルンからこのような指令が出ていることをわが国の政府が入手していたことに驚かれた読者は少なくないのではないか。「興亜院」というのは、占領地に関する政務・開発事業を統一指揮するために昭和十三年(1938年)十二月に設立された国家機関で、この資料集には興亜院が設立された以前に収集された記録も併せて収められている。

「盧溝橋事件に関するコミンテルンの指令」は、おそらくコミンテルンに近い人物にスパイを送り込んで入手した情報だと思われるが、興亜院が本物と判断したからこそ極秘資料集の中に綴じ込まれたのであろう。その後の史実を追っていけば、興亜院がこの文書を本物だと判断した理由が見えてくるのだ。

日本を戦争に巻き込もうとした支那のやり方

支那側が盧溝橋事件から日支全面的衝突に導くために何をしたかについて、戦後の歴史叙述で解説されることは皆無に近いのだが、当時の書物にはわが国が支那に派兵した経緯が詳しく記されている本を容易に見つけることとが出来る。

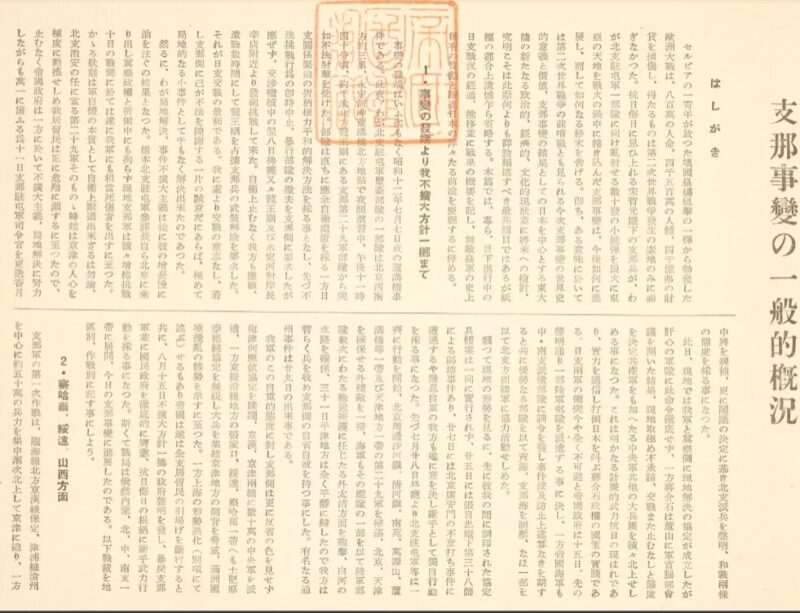

上の画像は『支那事変郷土部隊写真史』(GHQ焚書)に書かれている「支那事変の一般的概況」の一部だが、「1.事変の発端より我不拡大方針一擲まで」に派兵した経緯が記されている。

Wikipediaなどにも詳しく書かれているが、派兵に至る経緯を簡単にまとめておこう。

陸軍と外務省は盧溝橋事件が起きた翌日の七月八日に事件の不拡大方針を決め、九日に現地で停戦協議が成立したためにわが国は派兵を見送っている。しかしながら支那側は約束を守らず武力挑発を続けたために、わが国は十一日に三個師団の派兵を閣議決定した。ところが同日夜に現地で停戦協定が成立したため再び派兵を見送った。

しかしながら支那軍は再び停戦協定を破り、十三日には日本兵が中国兵に襲撃され4名が爆殺される大紅門事件が起きている。さらに十四日には天津駐屯騎兵隊の1名が襲撃され、残忍な手口で殺される事件が起きている。また、二十日には撤退する約束であっ七た盧溝橋城の中国軍が、日本軍に一斉射撃を仕掛けてきたために、日本軍も盧溝橋城壁に向かって砲撃を行なった。政府は再び三個師団の派兵を承認するも、現地に派遣していた軍務課長の報告を受けて、再び内地師団の派兵を見合わせている。

ところが、二十五日には廊坊の電線修理に派遣された日本軍の電信隊一個中隊が、中国軍に包囲、攻撃される事件があり(廊坊事件)、二十六日には天津駐屯第二聯隊第二大隊が支那軍から乱射を浴びる事件があった(広安門事件)。

日本軍は、盧溝橋事件以来三週間にわたって隠忍自重に努めてきたのだが、ここに至っては武力不行使の大方針を放棄するほかなく二十八日に天津軍は中国二九軍に開戦を通告し全面攻撃を開始。中国軍は南へ敗走した。

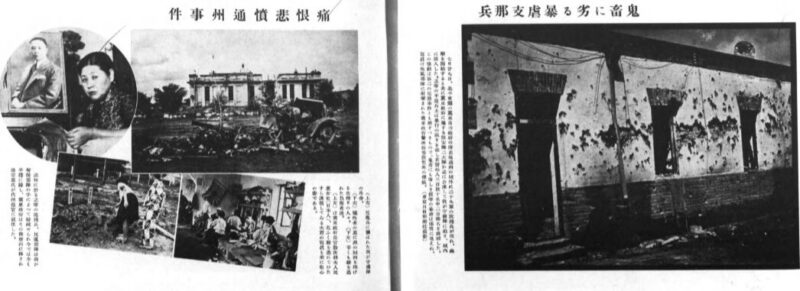

そしてその翌日の七月二十九日に、約三千人の冀東防共自治政府の千数百名の保安部隊が、日本軍の守備隊や特務機関や民家を襲撃し、無辜の民に対して掠奪、暴行、凌辱、殺戮など残虐の限りを尽くした事件が発生した。(通州事件)この事件で日本軍日本軍留守部隊約百十名と婦女子を含む日本人居留民約三百八十名を襲撃し、二百六十名が惨殺されている。

このように残虐な方法で多くの兵士や居留民が殺害されたのだが、これはコミンテルンの指令通りに支那共産党が動いたのではなかったか。日本人を激怒させるような虐殺を繰り返すことで、わが国を支那との戦いに巻き込む魂胆だった可能性が高いと考えるのだが、左巻きの多い戦後の歴史学者やマスコミはこのような史実に触れることは皆無といって良い。

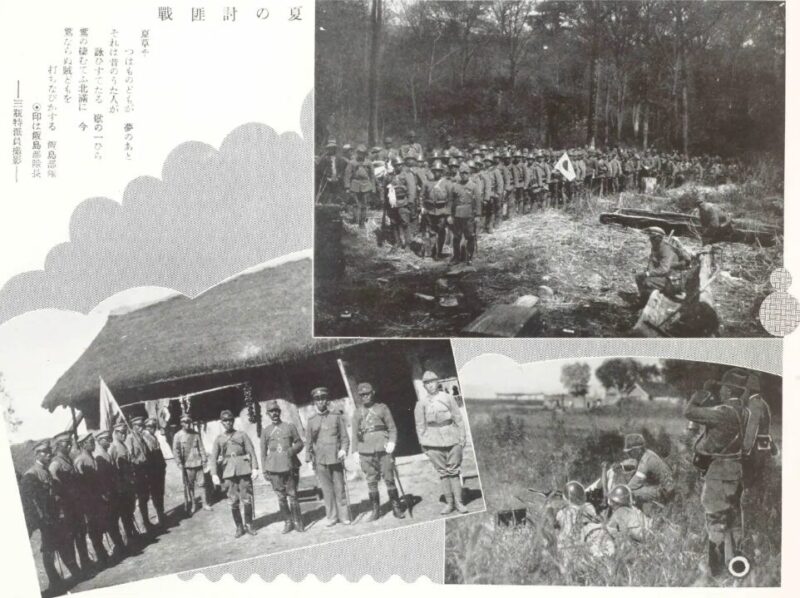

討匪戦

GHQ焚書リストの中に、福島民報社『支那事変郷土部隊写真史』という本がある。この本に「夏の討匪戦」と題されたページがある。満州事変の時と同様に支那敗残兵の多くが匪賊化し、日本軍はその討伐の為にかなりの兵力を割かざるを得なかったようだ。匪賊討伐に従事した飯島部隊に福島民報社から従軍記者を派遣し、一年間にわたる記録がこの本にまとめられている。

北満の地は千あるいは二千と部下を使役し軍備を整えた共産匪あるいは土匪が各地の山または森林地に山寨*を構築して立籠もり、各地に横行して掠奪を恣にして良民を苦しめ、彼らの荒らすがままにされて半ば放棄されていたが如き状態にあり、ここにわが部隊の肉躍る活躍は開始されたのである。…中略…

山寨:盗賊などが住む砦猛討伐が連日にわたり行われた一年後の今日は、通河県、方正県、木蘭県の三県にわたり蟠踞していたこれら匪団は、帰順を申し出る者あるいは正業につく者続出して殆んど四散し、僅かに我が軍の討伐を逃れて右往左往して余命を保っているにすぎず、さすが暴威を逞しうした匪団も滅び、治安維持も確保されるに至り、王道楽土を謳歌する住民の歓喜と信頼は、わが皇軍の頭上に輝きつつある。

福島民報社『支那事変郷土部隊写真史』p.11

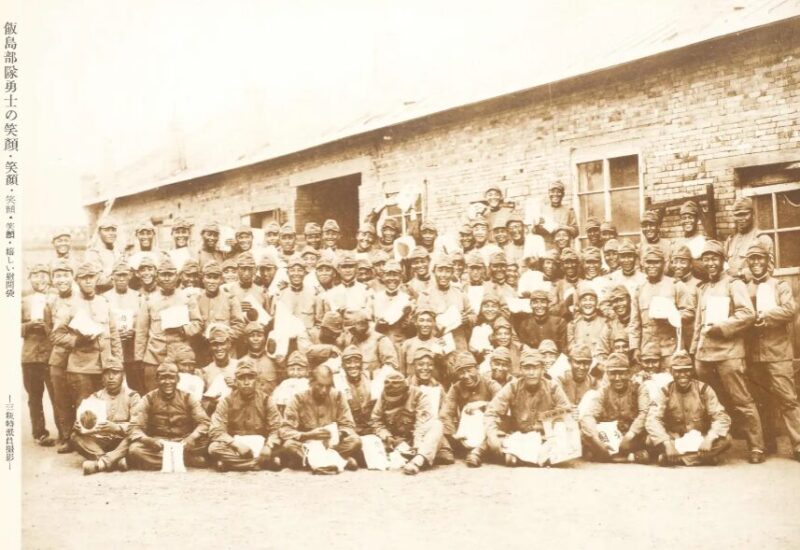

地元の新聞社でなければこんな良い写真は撮れないだろう。飯島部隊の集合写真が掲載されているのだが、慰問団からの訪問があってみんないい笑顔である。

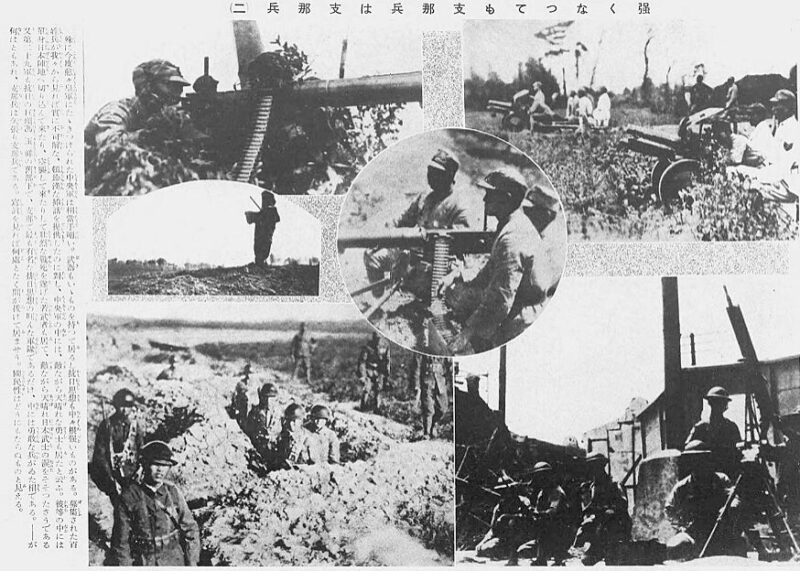

支那兵は支那兵

私が小学生の頃に実家の寺の檀家の方で支那事変を経験した方がいた。その当時は歴史にあまり興味がなかったので詳しく聴くことはしなかったが、「支那兵は弱い、弱い。すぐに逃げよる。」と話されたことだけはよく覚えている。

GHQ焚書の『支那事変聖戦写真史』に支那兵の実態がよくわかる記述がある。

支那兵の写真の右の解説には次のように記されている。

近頃支那軍の装備は極めて強化されたと支那自身は自惚れていたのであるが、一たび皇軍と剣を交えるや、遺憾なくその弱体振りを暴露した。二百万と称せられたその兵力も、今や殆んど壊滅に瀕している状態である。

彼らが最新式を以て誇る近代兵器も多くは欧米諸国より旧式の部分を売りつけられたものに過ぎない。その将兵に至っては、正規兵は常に後陣にあって督戦的立場に立ち、矢面に立つのは常に徴発されて故郷から引き出されて来た、何もわからない百姓兵であることがしばしばあり、更にまた、地方的に見てもまず第一線に立たされるのは地方軍で、中央軍はいつも後陣にある。

これら徴発された兵士の中には金儲けを目的としていたり、何のために戦うのか分からない連中も随分いるらしい。彼はもとより皇軍の敵ではない。比較するなんてのがそもそもの間違いである。が昔とは大分ちがう。精神力が強化され兵備も統制されて来たことは確かだ。

殊に今度いよいよ皇軍にたたきつけられた中央軍は相当手ごわい。武器もいいものを持っているし抗日思想もなかなか根強いものがある。

募集された百姓兵が我々から見れば実に不可解な、頓珍漢な挿話を提供したのに対し、中央軍の中には敵ながら天晴れな勇士もいたという。彼らの中には単身日本陣地へ切り込んで来たり空襲して来たりして、壮烈な戦死を遂げた若武者もいて、敵ながら天晴れ日本武士の涙をさそったそうである。…中略…

――が何はともあれ、支那兵はやはり支那兵である。写真を見ればどことなく間が抜けていましょう。国民性はどうにもならぬものと見える。

『支那事変聖戦写真史』より

日本兵とは異なり、最前線にいる兵は厳しい訓練を積み重ねているわけではなく、もし逃げようものなら後ろから後ろから味方の督戦隊に撃たれるような状況下で彼らは戦わされていたのである。

上の画像は支那兵の「間が抜けた」訓練風景と解説されているが、確かにこんな姿勢で戦っては相手からどこに兵士がいるかが丸わかりですぐに撃ち込まれてしまうであろう。

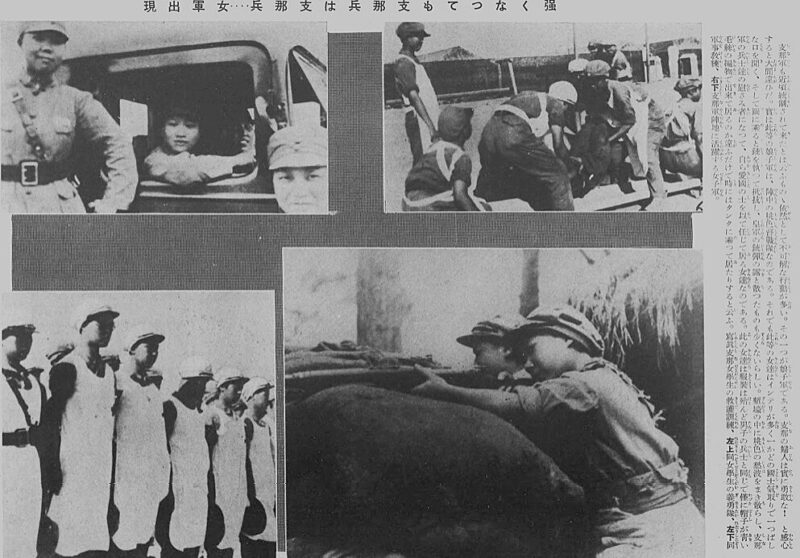

また、支那兵の中には女性もいたようだ。

支那軍も近頃統制されて来たとはいうものの依然として不可解な行動が多い。その一つが娘子軍である。支那の夫人は実に勇敢な! と感心すると大間違いだ。実はこの娘子軍は、陣中の桃色督戦隊なのである。それでもこれらの女達はインテリが多く、一かどの国士気取りで一っぱしな口を開く。そして図に乗ると銃を執って抵抗し、皇軍の銃弾の露と散ったものも少なくないらしい。

塹壕の中に桃色の愁波をまき散らし、支那軍の兵士達の慰み者になって、自ら愛国の士を以て任じている女達なのである。この女達は服装は殆んど男子の兵士と同じで、僅かに帽子が青い毛糸の編物で出来ているのが違うだけで、時にはタンクに乗っていたりするという。写真 支那女学生の救護訓練、左上 同女学生の義勇隊、左下 同軍事訓練、右下 支那軍陣地に活躍する女子軍。

『支那事変聖戦写真史』より

次回は南京戦等の写真を紹介させていただくことにしたい。

GHQが焚書処分した支那事変(日中戦争)の写真集

支那事変(日中戦争)に関する写真集は多数出版されているが、GHQが焚書指定した本は以下の八点である。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 |

| 支那事変記念写真帳 | 水野信之 編 | 大洋社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1112027 | 昭和14 |

| 支那事変郷土部隊写真史 | 渡辺春也 編 | 福島民報社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1685561 | 昭和13 |

| 支那事変写真帖 | 東光社 編 | 東光社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1112119 | 昭和13 |

| 支那事変従軍記念写真帖 | 村川貞一 編 | 村川貞一 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和14 | |

| 支那事変聖戦写真史 | 玉井清五郎 編 | 忠勇社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1112235 | 昭和13 |

| 支那大事変写真史 | 山崎昌男 | 日東社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1685558 | 昭和12 |

| 昭和十二・十三年支那事変 永津部隊出征記念写真帳 |

風光社印刷所 | 風光社印刷所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1685777 | 昭和14 |

| 日支事変写真帳 前編 | 齊藤与次郎 編 | 明治天皇聖徳奉賛会 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和12 | |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント