文明開化とその反動

前回の「歴史ノート」で、歴史学者・徳重浅吉が、明治政府は「御一新の名によって嵐の如く旧物を破壊し尽くしたかの観さえある」と書いていることを紹介した。

『文明開化』の時代に、政府は日本土着の習俗や信仰などを「悪弊」「旧習」と呼び、彼らが無用無益と判断したものはどんどん破壊していったというのだが、同様なことが記されている本は少なくない。例えば、歴史学者・斎藤隆三の『近世世相史概観』には次のように記されている。

明治初年の我が当局の執ったところは、当然の域を超えてその度を失したものであった。三四の勝れたもののあるの故をもって一切万事西洋勝れたりとなした。自ら卑んでは未開野蛮としたが、彼を尚んでは文明国とし、苟も碧眼にて赤髯ならんには一切無差別に之を尊敬し、崇拝し、称して優良人種優等国民と呼び、その風を移しその俗を模し、一日も早く一歩も近く、之に接し之に頼らんとは期したのであった。而して東洋固有のものといえば、千年の陶冶を経て特種の発達をした精神文明をすら之を棄てて、その棄つることの遅きを恥とし、速きを競うほどでにもなった。されば苟も本邦固有のものに執着するものは之を罵って旧弊とし因循姑息を貶し、良否無差別欧米の風を追うては文明開化と呼んだ。それが実に明治五六年から明治中年頃までの一般社会の大勢であって、上下唯陶然として西洋の文明に酔い、これが追従に盲走したのであった。

斎藤隆三 著『近世世相史概観』創元社 昭和15年刊 p.205

では具体的に誰がこのような西洋文化至上主義的な主張をしていたのだろうか。同上書には一部の名前が挙がっているが、政治家に同様な考え方の者が相当数いたことは確実だ。

明治六年洋僻家の間に創刊された『明六雑誌』には西周の『洋字を以て国語を書する論』というが登載された。率先廃刀論を称え、又新婦を迎うるに当たり、ゴットの前に夫婦の権利を明らかにして結婚式を挙げた森有禮も、これに前後して英語を以て国語とすべきの論を発表した。その他、或いは東京全市を焼払うて煉瓦石造の建築に改むるべしと唱えたるものもある。又は国法を以て日本服を全廃し、国民を挙げて洋服とすべしと説いたものもあった。明治八九年の世の中は左ほどまでに西洋を謳歌した時代であった。西洋の事情を知るものは得々として世に臨み、洋行帰りなどは一通り彼地を過ぎ来つたるばかりのものにても高官に挙げられ要地にも就き得た。世を挙げて西洋を推称し、西洋に倣わんとしたのである。

同上書 p.209~210

西洋の優れている部分だけを導入するのならわかるのだが、言葉のみならず東京の建物すべてを西洋風に造り変えてしまうというような話が、明治の初期に結構真面目に議論されていたことを知るべきである。

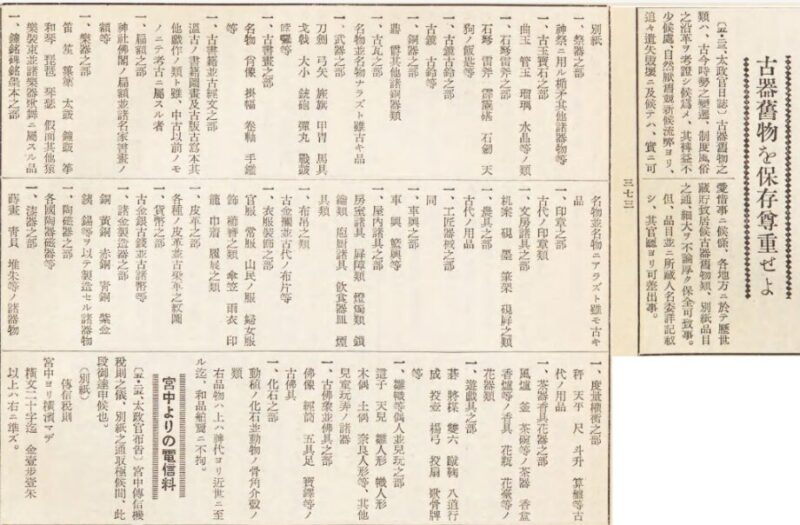

古器旧物を保存尊重せよ

前回記事と同様に、「国立国会図書館デジタルコレクション」に『新聞集成明治編年史』が公開されているので、どんな記事があるのかと思って読み進むと、結構面白い記事が出ているので一部を紹介しよう。

上の記事は明治四年(1871年)五月二十三日の太政官日誌だが、「古器旧物を保存尊重せよ」と述べているが、裏を返せば多くの古いものが破壊されていたことを意味している。リストの中には刀剣や甲冑、書画、陶磁器、漆器などのほか扁額や仏像、仏具、鐘などの記載があるが、廃仏毀釈がこの時期以前から広がっていたことが見えて来る。

文化財の破壊、文化的景観の破壊事例

明治四年(1871年)と言えば七月十四日に廃藩置県が行われ、知藩事を任命されていた旧藩主は失職して東京移住を命じられ、新たに政府から県令が派遣されている。県によっては、古器旧物だけでなく文化財周辺の森や並木道など文化的景観を破壊することに熱心な県令がいたことは当時の記録を読めばわかる。『新聞集成明治編年史』には、その頃各地で文化財や文化的景観が台無しにされたことを報じる新聞・雑誌の記事が掲載されている。

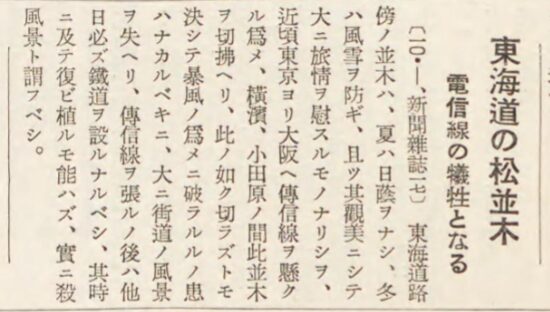

明治四年(1871年)十月の「新聞雑誌一七」の記事だが、「夏は日陰をなし、冬は風雪を防ぎ、且つ其観美にして大いに旅情を慰するもの」であった東海道の松並木が、電信線を架ける目的で横浜から小田原まで伐り払われてしまい、東海道の風景が台無しになったことが書かれている。

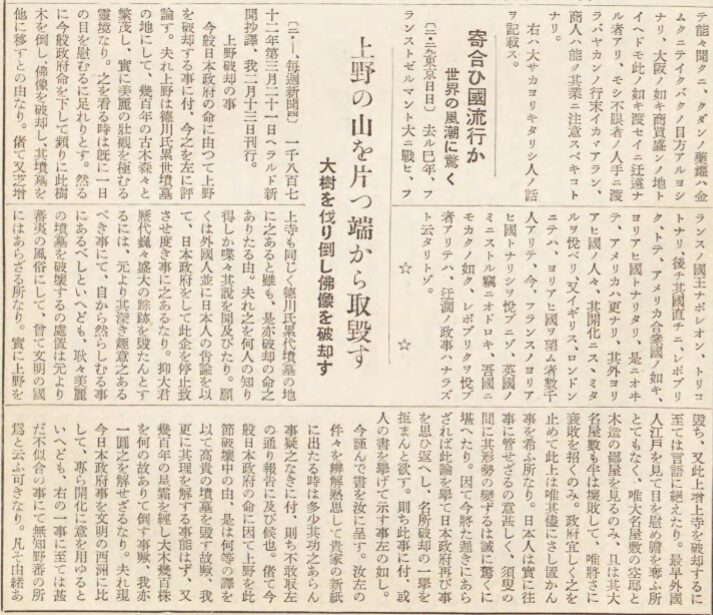

上の画像は、ヘラルド新聞(英字新聞)の記事を明治五年(1872年)二月毎週新聞が抄訳したものである。現在の上野公園は寛永寺の敷地の一部でありそこに徳川家累代の墓もあったのだが、日本政府の命により「幾百年の古木森々と繁茂し、実に美麗の壮観」であった森の樹木を倒し、仏像を破却し、墓を他の場所に移転させる工事が行われていることを伝えている。寛永寺だけでなく芝の増上寺も破却する命令が出たことも記されているのだが、政府が推進している東京の文化遺産・自然破壊に対して、ヘラルド新聞は外国人の目で批判的に論評しているのに注目したい。

耿々美麗の墳墓を破壊するの処置は元より蕃夷の風俗にして、曾て文明の国にはあらざる所なり。実に上野を毀ち、またこの上増上寺を破却するに至りては言語に絶えたり。もはや外国人江戸を見て目を慰め膽を奪う所とてもなく、ただ大名屋敷の空邸と木造の部屋を見るのみ。且はその大名屋敷も半ば壊敗して、唯将さに衰敗を招くのみ。(中略)今将た遅きにあらざれば此論を挙て日本政府再び事を思い返し、名所破却の一挙を拒まんと欲す。

『新聞集成明治編年史. 第一卷』p.435

子供の守り神である「お地蔵さん」は、日本各地の路傍で今もよく見かけるのだが、近畿地方ではこのお地蔵さんのもとに旧暦の七月二十四日ごろ地域の子どもたちが集まる「地蔵盆」という行事がある。

明治五年(1872年)八月の郵便報知十五の記事によると、滋賀県ではこの「地蔵盆」が禁止となりあちこちの石の地蔵を取り払ったことが書かれている。

上の画像は明治五年(1872年)八月の新聞雑誌56の記事だが、京都のお布令でお盆に先祖を供養するお盆の行事の停止が命じられたとの記事である。毎年八月十六日に行われる京都四大行事の一つである五山の送り火は、この記事を普通に読むと、政府により一時的に停止された可能性が高い。

上の画像は明治六年(1873年)一月の東京日日新聞の記事だが、奈良県吉野にある金峯山寺の本堂である蔵王堂(現国宝)の蔵王権現像(現国宝)の処分に関し教部省より指令が出たことを伝えている。この記事には書かれていないが新政府は明治元年六月に吉野全山に対し蔵王権現を神号に改め、僧侶は復飾神勤せよとの通達を出していた。この通達に僧侶たちは抵抗したが、十月に神祇官は蔵王権現が仏体なら取り除けと命令を出した。しばらく膠着状態が続いたが、明治四年正月に上地令が出て山地が取り上げられ、明治五年九月には修験道廃止令が発布されていた。そして教部省は改めて蔵王権現像を取り除くことを命じたわけである。

その後、奈良県は蔵王権現像を取り除こうとしたが、あまりに巨大な像であり動かすことが出来なかったので、政府の許可を得て蔵王権現像の前に幕を張り、金峰神社の霊代として鑑をかけて幣束をたてて神社としたのだが、信者の粘り強い運動が実り明治十九年に仏教に復した経緯にある。

以前このブログで、「一度神社にされたのち寺院に戻った吉野金峯山寺」という記事を書いたが、詳しく知りたい方は参考にしていただきたい。

この記事は明治六年(1873年)一月の郵便報知三十五の記事だが、各地にある石仏や石塔などは堂宇とともに十一月二十九日を期限に一切取り除き、敷石や靴脱ぎなど有用なものにして用いよとの命令が出ている。

当時は政府の施策に対する不満が旧士族のみならず、民衆レベルでも高まって各地で騒動が起こっていたのだが、こんなささやかな庶民の信仰を奪うことに税金を使うこと以外に行政側としてもっと優先してやるべきことがあったはずだ。

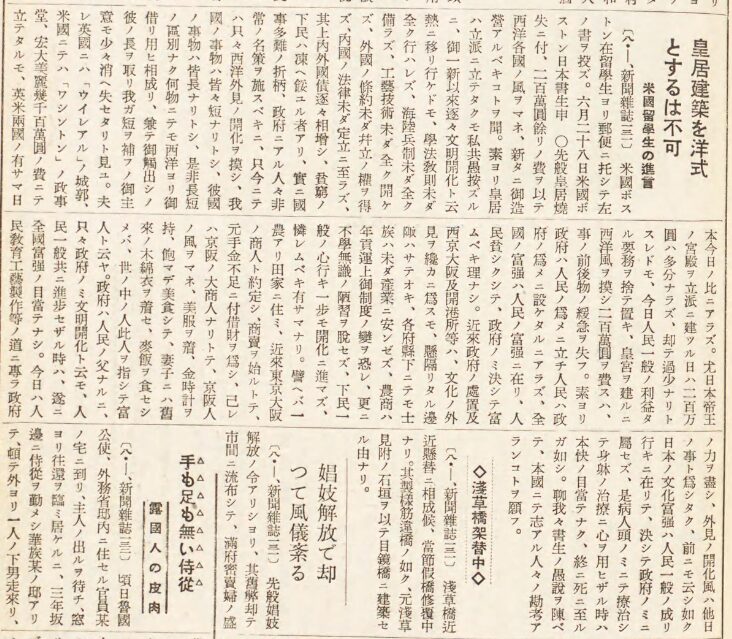

上の画像は明治六年八月の新聞雑誌百三十一の記事だが、皇居を洋風建築で建て替えようとした政府に対して、米国ボストンに学ぶ留学生が明治政府の諸施策に対し次のような進言をしている。

御一新以来逐々文明開化という熱に移りけれども、学校教則未だ全く行われず、海陸兵制未だ全く備わらず、工芸技術未だ開けず、外国の条約未だ並立の権を得ず、内閣の法律未だ定立に至らず、その上内外国債逐々相増し、貧窮の下民は凍え餒ゆる者あり。実に国事多難の折柄、政府にある人々非常の名策を施すべきに、ただ今にては只々西洋外見の開化を模し、わが国の事物は皆々短なりとし、彼国の事物は皆長なりとし、是非長短の区別なく何物にても西洋より御借り用い相成り、兼て御触出しの彼の長を取り我が短を補うの御趣意も少々消え失せたりと見ゆ。(中略)今日人民一般の要務を捨て置き、皇宮を建てる西洋風を模し二百万円を費やすは、事の前後物の緩急を失う。素より政府は人民の為に立ち人民は政府の為に設けたるにあらず、全国の富強は人民の富強にあり、人民貧しくして、政府のみ決して富むべき理なし。

『新聞集成明治編年史. 第二卷』p.67

この様な正論が新聞に掲載されたにも関わらず、明治政府による欧化政策はその後も続いたのだが、その目的はどこにあったのか。その点については次回に書くこととしたい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント