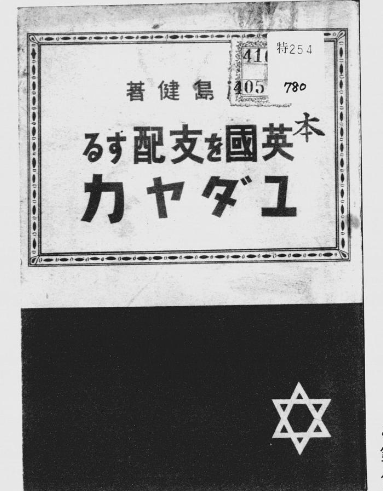

前回に引き続き「国際秘密力研究叢書」シリーズの本を紹介させて頂く。今回は叢書の第十一冊の鹿島健 著『英国を支配するユダヤ力』(昭和十六年刊)である。著者の鹿島健は昭和十七年に同文館より『米国に於けるユダヤ人問題』を刊行した人物であることはわかるが、経歴などについてはよくわからない。

第二次世界大戦とユダヤ人問題

教科書や通史をいくら読んでも、第二次世界大戦の叙述が頭に入りにくく、特にわかりにくいのはドイツとソ連との関係である。両国は一九三九年八月十九日に独ソ通商条約を結び、同月二十三日に独ソ不可侵条約を締結している。しかしながら一九四一年六月二十一日にソ連とドイツが開戦し、外交関係が断絶したのだが、これはどう理解すればよいのだろうか。著者は、本書の冒頭でこう解説している。

…しかし、ユダヤ人問題の上から観れば別に不可思議なことでもないのであって、当然の帰趨と言えよう。

即ちイギリス、アメリカ、ソヴィエトの諸国は何れもユダヤ人の要衝に踊るところの舞台であって、それぞれ国は異なれ、ユダヤ人相互の密接な連携は容易に排し得べくもないのである。イギリスの存亡いよいよ危うしともなれば、ソヴィエトのユダヤ人は全力を挙げて対ドイツ開戦、大戦への突入にまで促したものともみられるのである。

まずイギリスでは大法官ジョン・サイモンや前陸相レスリー。ホアベリーシャ、元内相ハーバート・サミュエル子爵らがユダヤ人であり、アメリカではルーズヴェルト大統領の最高顧問たるバーナード・バルクや、財務長官ヘンリー・モーゲンソーがユダヤ人であるし、ソヴィエト連邦では元外務人民委員リトヴィノフや、前石油人民委員カガノウィッチがユダヤ人であり、あるいはまたスターリン首相の三度目の妻ロイザ(カガノヴィッチの娘)や、外務人民委員モロトフの妻もユダヤ人であるとの評がある。・・・中略・・・ユダヤ人にしてイェルサレム大学の教授アーサー・ルッピンはその著『ユダヤ人の運命と将来』の中で、ドイツのユダヤ政策に触れ、「ユダヤ人がフランスの首相や、イギリスの陸相や、ロシアの外相や、合衆国の蔵相であるのに、他方ドイツでは、土地の掃除夫の地位すら充たすことも出来なかった」と述べている。

ロンドンで刊行された『ユダヤ年鑑』の一九四〇年版によると、英帝国のユダヤ人は大略七十二万八千人に及び、アメリカ合衆国では四百五十万人、ロシアでは三百五万人となっているが、これはユダヤ人側の発表であるから、ごく内輪の見積もりなることを注意しなければならぬのであって、ソヴィエト連邦のユダヤ人は最近に於いて、その数ほとんどアメリカ合衆国と比肩し得るほどの増加を示している。

ゆえにヒットラーの排ユダヤ政策こそは、これら諸国のユダヤ人の反情を一層駆り立てたことは理解できるのであって、今次大戦勃発当初の一九三九年十月十九日には、支那のイギリス系ユダヤ財閥の巨頭サー・ヴィクター・サスーンがイギリスの戦時資金として百万ドルを献金しており、その他バレスタインに於いても、ユダヤ人、チェイム・ワイズマン博士の指導の下に、無慮四十万人のユダヤ国民軍が編成され、イギリスへの忠誠を誓ったと伝えられている。・・・中略・・・

今やイギリス、アメリカ、ソヴィエト三国間の同盟説さえ伝えられているが、ドイツとイギリス並びにソヴィエトとの抗争は、結局ドイツとユダヤ金権との抗争ということが出来るだろう。

鹿島健 著『英国を支配するユダヤ力』国際秘密力研究叢書 ; 第11冊 政経書房 昭和16年刊 p.2~6

このようにイギリスもアメリカもソ連もユダヤ人がそれぞれの国で要職を占めており、繋がっていたというのである。

ロスチャイルド家の歴史

しかしユダヤ人が世界の国々で要職を占めていたとしても、バラバラであっては大きな力にはなりえない。どのような人物がユダヤ人のリーダーであったのか。著者はこう述べている。

世界的な大財閥、ロンドンのロスチャイルド家は、支那のサスーン家や、アメリカのクーン・ローブ商会と並んで三大ユダヤ財閥と言われているが、今や世界の政治、経済に対する決定的な支配権を握る黄金王朝の総帥であるかに見える。

ヒットラーはすでに『我が闘争』の「戦後に於けるドイツの同盟政策」の章で「ユダヤ新聞は一九一九年までは打倒ドイツに全力を注いだ。ドイツを叩くのはイギリスの利益というよりもむしろユダヤ人の利益であったのである。今や打倒日本のスローガンを掲げて猛烈な筆陣を張るのも、イギリスよりはユダヤ人の利害からである。イギリス人は世界制覇を目指し、そのイギリスをユダヤ人が狙っている」と述べているが、しかもヒットラーによると、ユダヤ人の反ドイツ運動こそイギリスをして対ドイツ宣戦に赴かしめたものだという。

同上書 p.6~7

果たしてしからば、ここにユダヤ金権の総帥ロスチャイルド家の全力を挙げての活動も考え得られる道理である。

ではロスチャイルド家はいかにして、富と権力を手にすることができたのか。同書によると、ロスチャイルド家の歴史は一七四三年にフランクフルトのゲットー(ユダヤ人窟)に一小商人として生まれたメイヤー・アムシェルからはじまるという。この人物が古い貨幣の仲介や両替で身を立て、その後全ヨーロッパの君主中で最大の富豪と言われたヘッセ・カッセルの領主ウィリアム九世の財政顧問となった。どうやって彼は領主に信頼されていったのであろうか。

一八〇六年に領主がナポレオンの軍隊侵入の難を避けて国を離れた際には、三百万ドルに及んだその正金や財宝の保管を委託されたのであったが、その間にこれを諸方面に貸し付けて莫大な利益を上げ、その後無事に領主の帰国するに及んで元金に利子を添えて返済した。

同上書 p.9~10

そしてこれがかえって一層の信用を増す因となり、金融界に牢固たる地盤を築き上げ、「国王等の銀行家」とも「銀行業者の帝王」ともいわれる契機をなしたのであった。一八一二年に彼の死したる時には、その遺産は百万ポンドに達していたと言われる。

普通の宮廷銀行家は君主の為に資金調達をするのがその役目であったのだが、彼は君主の資産運用に取り組んで、その信頼を勝ち取ったのである。その後彼の五人の子供たちがイギリス、スイス、フランス、イタリア、ドイツで活躍し、長男のアムシェルはフランクフルト総本家の当主として父の業を承継し、欧州の諸貴族とも姻戚関係を得て、今日の隆盛の基を開いたという。

ロスチャイルド家が戦争に投資したことは有名な話で、例えばメイヤー・アムシェルの三男のネイサンは、ナポレオンがウェリントンの戦いで敗れたことを伝書鳩を用いていち早く知り、ロンバードの株式市場で正反対の宣伝を流布して暴落した有価証券を買い占め、巨利を得たことはよく知られている。

ロスチャイルドの歴史についてはこの本にも書かれているが、さらに詳しく知りたい人は昨年に林千勝著『ザ・ロスチャイルド』が経営科学出版から刊行されているのでご一読をお勧めしたい。

支那のサスーン財閥

次に支那に於けるユダヤ人について、古くは漢の時代からユダヤ人が移り住んでいたという説があるというが、ユダヤ人が支那で影響を与えるようになったのは、第一次大戦以降の話のようだ。

英国系のユダヤ人は早くから支那に結びつき、かの幣制改革も実はユダヤ人のフレデリック・リースロスを中心とし、ユダヤ財閥の意のままに動かされたものであったと言われている。

今ではイギリス系のユダヤ財閥の巨頭たるサー・エリアス・ヴィクター・サスーンは同時に世界的な大財閥であり、支那の大立て者であり、支那に於けるハードン、エズラ、アーノルドのごとき財閥の中にあって一段と頭角を現わし「東洋のロスチャイルド」の名があるのである。

彼は実に蒋政権の支配者であり、法幣の支持者であり、浙江財閥の後ろ楯とみられており、最近はインドシナ産米の買い占めによる対日攻勢も噂にのぼったが、一昨年の七月三十一日には「ホノルル・クリッパー」号でニューヨークへ渡り、同地の新聞記者との会見の席上で、人口過剰の日本は必ずや南米を捌け口として選ぶであろうと警告したと報ぜられている。…中略…

このサスーン家なるものは、遠くはスペインを負われてサロニカに土着したジョゼフ・ベン・ソロモン・ソスシャンに遡り、彼はまた十六世紀にバグダッドに移住したのであった。

かくて一七九二年に一商人の子としてバグダッドに生まれたのがデヴィッド・サスーンであって、金融や貿易の事業に従事し、一八三二年にはその本拠をバスラに、次いでボンベイに移してデヴィッド・サスーン商会を創立し、アヘンの貿易を一手に行った。

その支店はカルカッタ、上海、広東、香港等に設けられ、その活動区域は長崎、横浜、インド、支那等に跨るものであったと言われる。

このデヴィッドがすなわちサスーン家の始祖として一般に観られており、彼には八人の男子と数人の女子があって、これらの子女が各地に分散して、ここに今日のサスーン財閥を形成する端緒が開かれることとなったのである。

デヴィッド・サスーンの子で支那に渡ったのはエリアスで、彼は香港や上海にデヴィッド・サスーン商会の支店を開設し、その子のジェイコブが支那の事業を大きく発展させ、その後弟のエドワードの子のヴィクターが、当時サスーン財閥の領袖として、上海に君臨していたという。

欧州で始まった第二次世界大戦はユダヤ人問題抜きに語れない

同上書の「むすび」で著者は、欧州で勃発した第二次世界大戦について「全体の利益よりも個人の利益を追求しようとするイギリスのユダヤ金融寡頭の支配に対するナチスの一大警鐘という事が出来る」と述べ、さらにこう記している。

まことにユダヤ人の問題は世界の癌であって、その適当なる対策は講じなければならぬと思われる。

彼等ユダヤ人は、なるほど環境によって身も心も甚だしく歪められたことは事実であろう。

ある論者はユダヤ人を日本人やドイツ人と比較し、日本人は目先はよく利くけれども組織力と持続に於いて劣り、ドイツ人は目先は利かないけれども堅実と組織力で堪え、ユダヤ人はこの両者の長をよく兼ね備えていると論定している。

果たして然らば、期せずして何ゆえに各国にユダヤ人憎悪の焔が燃え上がるかが彼等ユダヤ人に了解できぬはずはないのであって、彼らのもたらした今日の悲惨がよく彼らを覚醒せしむる機縁ともなれば幸である。ウィンダム・ルイスは「全ユダヤ人に共通する何かがあるのだ。それは特に犯罪的ということではない。恐らく数世紀にわたる埒外に置かれた身の上から来た反社会的な何物かなのである」と述べており、ウィリアム・ジョイスはまた「この過去数年にわたるユダヤ人の国際金融支配は、いかなる戦争よりも計り知れぬ程ほどはるかに残忍であった」と断定している。

同上書 p.82~84

夙に英国に於いてすら反ユダヤの烽火も上っているのであって、オスワルド・モズレー卿などは「今次の大戦こそは、実はユダヤ人の惹起した戦争であり、ユダヤ金融業者の御先棒を担ぐ連中が戦争を挑発した」とその主宰するアクション紙の中で喝破している。

戦後は「ユダヤ人が世界大戦を仕掛けた」とでもいえば、大抵の場合「陰謀論」で片づけられてしまうのだが、戦前・戦中では世界でユダヤ人問題が普通に議論されていて、わが国の新聞でも特集記事が掲載されていたことを知るべきである。国を持たず軍隊も持たないユダヤ人が世界統一を狙うとしたら、強国と強国を対立させて戦争に向かわせ、両国を疲弊させたのちにそれぞれに革命を仕掛けて政権をを奪取するという方法しかないはずである。

ここ数年来全世界で、偶然とは思えない様々なことが起きているのも、彼らが計画的に仕掛けているのではないかという説があるが、読者の皆さんはどう考えられますか。

国際秘密力研究叢書のリスト

国際秘密力研究叢書は内容的にはGHQが焚書処分してもおかしくない本が大半だが、全十一点中五点が「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されている。

| タイトル *印 GHQ焚書 | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館URL | 出版年 |

|---|---|---|---|---|

| ユダヤの人々 国際秘密力研究叢書 1 | 安江仙弘 著 | 政経書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2386507 | 昭和12 |

| 国際秘密力の話 国際秘密力研究叢書 2 | 長谷川泰造 著 | 政経書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和13 |

| 世界大戦並に欧洲政局を繞る 猶太秘密力の裏工作 国際秘密力研究叢書 3 | G.S.ハツチスン 著 | 政経書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和13 |

| 支那事変と猶太人 国際秘密力研究叢書 4 | 赤池濃 著 | 政経書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2388029 | 昭和14 |

| マソン結社の組織と秘密 国際秘密力研究叢書 5 | J.トウールマンタン 著 | 政経書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2387518 | 昭和14 |

| 国際ロータリーとマソン結社 国際秘密力研究叢書 6 | J.ド・ボアステル | 政経書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和14 |

| スターリン背後の猶太人 国際秘密力研究叢書 7 | R.コンモス 著 | 政経書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和14 |

| 世界の秘密 国際秘密力研究叢書 8 | 愛宕北山 訳編 | 政経書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和15 |

| フランス敗亡と猶太金権秘密力 国際秘密力研究叢書 9 | ジョセフ・サント 他 | 政経書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和16 |

| *今次大戦と裏のニュース : 世界猶太情報 国際秘密力研究叢書 10 | 国際政経学会調査部 訳編 | 政経書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1277055 | 昭和16 |

| 英国を支配するユダヤ力 国際秘密力研究叢書 11 | 鹿島健 著 | 政経書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1270830 | 昭和16 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント