前回の「GHQ焚書」で、アサヒカメラ編『兵隊の撮つた戦線写真報告』という本の後半部にある火野葦平の「僕のアルバム」のなかから、火野自身が撮影した何枚かの写真を紹介させていただいた。彼の経歴についてはWikipediaに詳しく記されているが、彼は大正十五年(1926年)に早稲田大学英文科に入学し、在学中に労働運動に参加して検挙されたのち転向を表明したというが、この時の転向は本物ではなかった。その後、在学中の昭和三年(1928年)二月に福岡歩兵二十四連隊に幹部候補生として入隊したのだが、レーニンの訳本を発見されたため一階級下げられて、十二月に除隊となっている。

彼の父・金五郎は石炭仲士玉井組の親方であったが、大学を退学させて彼に家業を継がせようとした。その後彼は左翼関係書を読み耽るようになり、昭和六年(1932年)には若松港沖仲仕労働組合を結成してその書記長となり、八月に洞海湾荷役のゼネストを決行している。翌年に彼は特高に逮捕され、それを機に日本共産党に疑惑を抱くようになり、転向を決心したという。そして文学への関心が高まっていき、詩誌に「火野葦平」というペンネームで散文詩を寄稿するようになる。

昭和十二年(1937年)に彼は支那事変に応召し、出征前に書いた『糞尿譚(ふんにょうたん)』は第六回芥川賞受賞作となった。その後報道部へ転属となり、十三年(1938年)には徐州会戦の従軍記『麦と兵隊』(GHQ焚書)と、杭州湾上陸を描いた『土と兵隊』、十四年(1939年)には海南島作戦の従軍記『海南島記』などを著し、帰還後も火野は「兵隊作家」として活躍し多くの作品を残している。

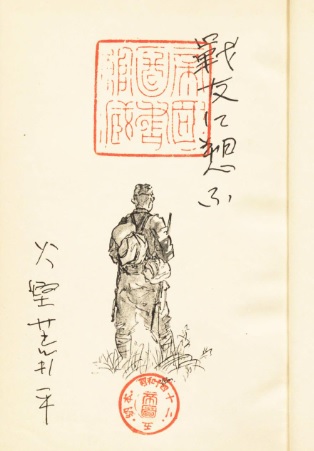

今回紹介したいGHQ焚書は、火野葦平が昭和十四年に支那事変の戦場で書いた『戦友に愬ふ(うったう)』という本だが、兵士たちが戦場にどういう心構えで向かうべきであるか、戦地での民衆や帰還後に国民とどう接するべきかなどについて火野の考えが書かれている本である。

兵士たちにとって戦うとはどういうことなのか

火野が支那事変に動員を受けてから二年が過ぎ、その間多くの戦友が傷つき斃れるのを見てきた。もちろん兵士たちには愛する家族がいて、誰もが生きて帰ってくることを祈っていたのだが、戦地での長い生活でその心境が変化していった。

我々の祖国が決行した光輝ある大使命のために、我々は心おきなく戦った。これからも戦うつもりである。故国を出発する時に、既に生還を期しなかったように、現在でも私は生還を期していない。もとより私は生きて帰りたい。私には年老いた両親と、多くの弟妹(ていまい)と、妻と四人の子供とがある。なんで私が好んで生命を棄てたいことがあろうか。しかしながら、私は祖国のためにそれらの悉(ことごと)くを棄てた。

それは無論私だけではない。ほとんどの兵隊が同じである。我々兵隊が最愛なるそれらのものを一応忘却したるごとくに、戦場を馳駆したことによって、祖国の輝かしい偉業が着々として進捗した。その兵隊の精神によって、我々は祖国を裏切り、失望させることがなかった。

国運を賭して行われた聖戦の前途は、大東亜戦争の大目的のために、あたかも百年戦争といわれるほど前途多難であり、遼遠であるけれども、既に厖大なる支那大陸の重要な拠点はことごとく皇軍の手に帰し、既に軍事的なる勝利は決定的である。これは祖国の喜びであるとともに、我々兵隊にとって限りなき喜びである。

火野葦平『戦友に愬ふ』軍事思想普及会 昭和14年刊 p.2~4

兵士には、凄絶な戦場の中で戦った経験がなければ、決して理解できないものがあるし、克服できないものがあるという。彼らは何度も苦難を乗り越えることで逞しく成長していった。火野は次のように記している。

我々は召集を受けた当時には戦場というものを全く知らなかった。戦争とはどのようなものか、全く判らなかった。我々はただ愛する国のために命を捨て、戦いに勝たねばならぬといことがわかっていただけだ。我々はいきなり凄絶な戦場の中に投げこまれた。そこには我々が全く想像もしなかった言語に絶する苦難の道があった。我々は人間として最大の試練の中に置かれたのである。我々は日夜弾丸を浴び、濘泥(でいねい)と山岳と黄塵の中をのたうち、食もなく、水もなく、家もなき生活の中に生きて来た。それらの戦場の生活を今ここで何で繰りかえす必要があろう。それは兵隊自身が身をもって味わい、兵隊以外のいかなる人々にも決して理解することの出来ないものである。

それらの譬えようなき苦難の中に、兵隊は日とともに鍛錬され、最初は兵隊の上を掩(おお)い兵隊を押しつぶしそうにみえた苦難を遂に克服し、最後には兵隊がその苦難の上を乗り越えた。兵隊は日に焦げ、筋骨はふくれ、見ちがえるばかりに逞(たくま)しくなった。その立派さは驚くばかりである。つまり如何なる苦難にも堪え得る人間に成長したのである。

銃後の国民にもこのことはよく理解された。従来戦場の現実は平和な日常生活の中においては容易に理解することが出来ず、新聞報道や、簡単なる戦況ニュース、電報等によって、戦いはいかにも易々として行われているごとき印象を残した。ニュース写真や映画すらも真に戦場の現実を国民に伝えることは出来なかった。それは、満州事変の当時、瞬く間に敵拠点を占領して行く皇軍の迅速さに驚きはしたけれども、我々すら、いかにもその占領が容易に楽々と行われたごとき印象を受けたのである。それは我々が自身で兵隊となって戦場に臨むに及んで、大なる誤りであったことを悟り、その兵隊の苦難の大いさに驚いたのである。

同上書 p.5~8

兵隊は人間として立派に生きることを常に心がけよ

兵士たちは、凄惨な戦場の中に投げ込まれて神経に異常を来たすこともあり、何度か精神的な打撃を受けながらそれを乗り越えて行くのだが、全部の兵隊がはじめからそのような模範的な兵隊ばかりであるわけではない。

しかし、戦場にあっては、兵隊の名を辱かしむる兵隊が若干はあるのである。

兵隊は平和の時代に一市井(いちしせい)人であった者が、祖国の必要の前に軍隊に入った。市井にはさまざまの性格を持った人間が満ちている。それらの人間が集まって作られた軍隊が、直ちに人格的で模範的である筈がない。美しい軍隊である筈がない。それらのさまざまの人間が集まって作られた集団が、祖国の大いさに目ざめ、祖国の使命を理解し、軍紀の下に整然と規律づけられ、戦場にあって弾丸の中に鍛錬されて、初めて立派なる美しい軍隊となったのである。このことは決して光輝ある日本の軍隊を誹謗することにはならない。むしろ、それ故にこそ日本の軍隊が限りなく美しく、他国の軍隊に冠絶しているのである。戦場は祖国に課せられた大いなる試練であるとともに、一個人としての兵隊に与えられた絶好の鍛錬の道場である。今、長期の戦場の生活によって、あらゆる種類の人間が一様に逞しく立派になり、精神の昂揚(こうよう)に導かれた。我々はその精神を祖国への土産とし、それを有意義に生かし、ああ、兵隊が帰って来たばかりに、こんなにも国内が活気づき、日本が更に進展するの機運がひらけた、ありがたいことだ、と、いわれなければいけないのである。…中略…

兵隊には常にひとつの共通な気持ちがある。それは、兵隊は生命を賭している、という自覚である。人間として最も尊いもの、大切なもの、平和の時にはあらゆる手段を講じて守り育てて来たもの、何ものよりも惜しいものを投げだしている。それはよい。しかしながら、生命を賭けているのだから、少々のことはしてもよいという気持ちがいけないのである。

我々は祖国のために生命を投げだしている。それは国民として当然なさなければならないことをしているのであって、我々はそれによって、国に恩を着せるべきでは毛頭ないのである。また、その気持ちをもって、誰にも強要し吹聴すべきではないのである。しかしながら、このことは非常に難しいことだと思われる。それは私自身たびたび経験したことだからである。一時間、否五分、一分先には我々はもはやこの世にいないかも知れない。そのような我々であってみれば、何もこの位のことはしても咎められることはないではないか。その気持ちは我々から抜けない。私自身もその気持ちの起こるたびに驚き、これを抑えた。兵隊が皆その気持ちを抱いていたことは私にはよく判(わか)る。それは、しかし、最も危険なことだと思われる。戦場にある間は幾分はよいかも知れない。しかしながら、いくらか治安が回復し、我々が平和の生活に近づいた時に、そのことは最も危険至極と思われる。…中略…

我々の軍隊が美しい軍隊であるということは、戦闘に強く、弾丸を恐れず、泥濘と山岳とをものともしないということをいうのではない。また我々が一人で敵兵十人を相手とし得るということをいうのではない。そのような兵隊でありながら、常に人間として完成するための反省を忘れず、常に謙虚であるということを指していうのである。我々は今弾丸の中にある。戦場にある。何を考え、何を反省しても、死んでしまえばそれきりだ、と、我々はともすれば考えがちである。それはいけない。たとえ、一時間先に死のうとも、その一時間の間を、兵隊として、人間として、立派に生きる、ということが必要である。その兵隊の精神によってのみ、我々の軍隊が、たぐいもなく美しい軍隊となり、輝ける軍隊となることができるのだ。

同上書 p.13~20

我々一人一人が、日本であり、歴史である

兵士は戦場で命を懸けて戦う使命があるのだが、いつ命を落とすかわからない身だからといって、少々のことは大目に見てもらってもよいだろうという考え方は危険至極であると火野は言う。では、兵士はどのような考え方であるべきなのか。

率直にいえば少しく戦火のおさまった支那民衆に対して、幾分不遜と思える態度を以て臨む兵隊を時々見るからである。あくまでも戦勝者とし、征服者として、支那の民衆に対すべきではない。支那人に対してどんなに威張ってみたところで、兵隊の価値がちっとも上がるわけのものでもなく、その兵隊がえらく見えるわけのものでもない。…中略…

我々は今全く個人ではない。我々一人一人が、日本であり、歴史である、ということを自覚しよう。そして、そのことによって強く自負しよう。たとえば、外出日に少し酒を飲んでちょっと支那人に乱暴したとする。すると、それは誰それがいけないということにはならない。酒の上だ、ではすまされない。日本の兵隊がこんなことをした、日本の兵隊は乱暴だ、ということになる。たった一人の兵隊のやったことで、日本の軍隊がとやかくいわれる。これを反対に、一人の兵隊が、支那の子供を可愛がり、何日も食べない子供に饅頭を買ってやったとする。すると日本の兵隊は親切だ、ということになる。我々兵隊の一人一人が、もはや単なる個人ではなく、日本であるということを常に忘れてはならない。我々は自分では何でもないと思う小さな行動によって、日本の名をよくもしたり、悪くもしたりするのだ。

同上書 p.21~24

相手が支那人ではなく、日本人に対しても同様である。戦いが終わって占領地に平和が訪れると様々な商売がはじめられると、内地からも商売人がやって来て店を開くようになり、日本の兵隊が殺到して賑わうのだが、たまに兵士が店主とトラブルを起こすことがあるという。火野が店の主人にその原因をたずねると、その兵士は「俺たちはお前たちのために命を捨てて戦ってやったのではないか、くずぐず言うな」といって、無茶なことを要求したとのことだ。このような考えの持ち主が、役割を終えて内地に戻ってはとんでもないトラブルを起こすことになることは容易に想像できる。

国内の人々は兵隊の苦労に対して心から感謝している。だから少しくらいのことには何にもいわないであろう。心の中ではその反対の気持ちを抱きながらも、口に出しては、また、面に現わしては、何も示さないであろう。だからといって、それは少々のことはしてよいということではない。

戦場における兵隊の苦労に感謝する国民の気持ちを良いことにすることはいけない。兵隊がそのような気持ちを抱き、そのようなことを言ったとするならば、兵隊がいくら戦場に於いて死命を賭して弾丸の中を潜り、いくら勇敢であったとて、一切の功績が消滅してしまうのである。…中略…

我々は一つの自負をもって生きよう。しかもその自負に謙虚の衣をかぶせて、我々が日本の中心の力となることを心がけたい。我々は兵隊となり、人間としての最大の成長を遂げた。その一個の自己の成長が直ちに国家の成長となるようでなければならない。日本を生かすことでなければならない。戦場に於いて体得した素晴らしい精神力をもって、我々の新しい日本の貴重なる糧としなければならない。我々一人一人の兵隊が、既にもはや単なる一個人に止まるものではなく、自分一個が直ちに日本であり、歴史である、ということの根本的な意義がそこにある。我々の心構えひとつによって日本がよくもなれば悪くもなる。歴史が美しくもなれば、穢(よご)れもする。

同上書 p.27~32

戦場での生活が終われば、いずれ故郷に帰る日が訪れることができるが、ともに戦った仲間たちの何人かは、大陸の土と化した。彼らの事を思えば、我々は、決して国に帰って有頂天になってはいけないのだと火野は言う。

戦友は何のために倒れたか。戦死した我々の友人のことを思えば、我々がひとり内地帰還に有頂天になり、帰ってからでも、不謹慎な気持ちで、どうしていることが出来ようか。戦没した戦友の精神が我々の精神の上に重なっている。その精神が常に我々とともにある。我々は一層の覚悟が必要になる。そして、前述したごとく、ああ、兵隊が帰ってきたために、こんなにも日本が良くなった、町がよくなった、村がよくなったと、いわれなければいけないのである。

同上書 p.37~38

私の小学校の高学年の時の担当のF先生は軍隊を経験された方で、自分本位に生きることを戒め、自分の能力を磨いて世のため人のために尽くす人物となることを考えよ、と何度も言われた記憶がある。私は昭和二十九年(1954年)の生まれだが、私の世代は学校の教員や、勤務先や取引先などで、戦争を経験した方と出会う機会が少なからずあった。また昔は、政治家にせよ、財界人にせよ、官僚にせよ、リーダー層の中にしっかりした国家観を持つ人物が多数いたし、学校に立派な先生が少なからずいたと思う。

わが国が敗戦後の荒廃から短期間で復興を果たすことができたのは、戦前・戦中の道徳教育や軍隊経験などで鍛えられた世代が「世のため人のために」尽くそうと要所要所で奮闘したからではなかったか。しかしながら、その世代がリーダーを退いてからのわが国は、政治家や経済界、言論界及び官僚の間などで、国益を度外視して「今さえよければ」「自分さえよければ」「金さえ儲かればよい」という考え方が急速に広がっていった。

火野が兵士に対してここで訴えていることを簡単にまとめると、「兵士は国全体に奉仕すべき存在であることをひと時も忘れることなく、戦いが終わって帰還してからも、自分の私利私欲を棄てて、公のために尽くせ」ということになるが、公のために尽くすという考え方は、兵士に限らず、国の重要業務に携わるすべての人々が今も心得なければならないものではないだろうか。

日本国憲法第15条第2項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とあるが、かつては経済界においても、一企業の利益のために公益を毀損するようなことはあってはならないという姿勢があった。しかしながら昨今では、公益を軽視して企業の利益を追求する者が少なからず存在し、利権に誘導されて政治家がおかしくなり、さらに官僚までもがその影響を受ける事例が増加している。この流れを止めるためには、主権者である国民が選挙で利権に左右されない政治家を選び、金の力で政治家や官僚を動かそうとする企業に製品の不買運動をぶつけるしかない。わが国の大人がこの流れを止めなければ、今の子供や孫たちの世代に美しい日本は残すことは難しくなるばかりだ。

GHQに焚書処分された火野葦平の作品

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 | 備考 |

| 海南島記 | 火野葦平 | 改造社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1884675 | 昭和14 | |

| 戦友に愬ふ | 火野葦平 | 軍事思想普及会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1686354 | 昭和14 | |

| 南方要塞 | 火野葦平 | 小山書店 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和19 | ||

| 兵隊の地図 :バタアン半島総攻撃従軍記 | 火野葦平 | 改造社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1130780 | 昭和17 | |

| 麦と兵隊 | 火野葦平 | 改造社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1232058 | 昭和13 | 新潮文庫・Kindle版(響林社文庫) |

| 陸軍 | 火野葦平 | 朝日新聞社 | × | 国立国会図書館限定 | 昭和20 | Kindle版あり(響林社文庫) |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント