佐々木一雄という人物は、他の著書に陸軍大佐という肩書きがあるので陸軍の軍人であったことは間違いないのだが、詳しい経歴についてはわからない。彼の著した著作の内十二点がGHQによって焚書処分されているのだが、そのうち「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されている本はわずか二点だけである。そのうちの一点である『日本の脅威 武装の赤露』という本を少し読んでみたのだが、共産主義国と戦うということがいかに大変なことであるかがよくわかる。

彼らは武力で侵略する前に、ターゲットとする国の国民を思想で分断し、労働者を煽動して国の弱体化を図っていく。そして思想侵略に成功した国に強力な軍隊を仕向け、その共産主義国化を図ろうとしたのである。武力による侵略は誰の眼にも明らかだが、武力を使わない工作活動は、それを防ぐことは容易なことではない。

ソ連が極東に仕掛けた思想戦

ロシアは不凍港を求めて古くから極東に野心を持っていたが、日露戦争に敗れて極東の大動脈であった南満州鉄道を日本に譲渡することとなり、さらに第一次世界大戦に巻き込まれたために、十分に極東に勢力を伸ばすことができなかった。

ロシア革命によりソヴィエト連邦が成立し、東支鉄道を種に極東進出を画策したのだが成功せず、方針を変更して中央アジア、コーカサス、外蒙古に工作員を送り込んで共産主義化(赤化)をはかり、次いで中国全土の共産主義化を仕掛けていった。

わが国からすれば、極東の平和を維持するためには中国の共産主義化を防止しなければならなかったのだが、それには多くの犠牲を出しながらもうまくいかなかったのである。

佐々木は本書でソ連が仕掛けた思想戦について、次のように述べている。

『ソヴィエト・ロシア』は赤旗を押し立て、ハンマーと鎌の旗印をひらめかして、赤化宣伝に全世界を共産化せんとしている。そして巧妙なる細胞組織によりて、その主義の普及徹底を図っている。

そこで彼らは「被抑圧民族の解放」「帝国主義絶対反対」等のスローガンを掲げて、弱小民族の歓心を買い、彼らを赤色旗下に糾合せんとしている。

彼らは常に「戦争絶対反対」を叫び、旧帝政時代の如き侵略主義は全く跡形もないように宣伝している。しかし、実際彼らが何をやっているか。見よ、対回教民族の煽動、対インドの画策、対支政策、外蒙古共和国の設立、露支国境の戦闘など、すべてが侵略主義でないものはない。彼らは実際、赤色侵略主義をやっているのである。しかも彼は思想侵略に於いて、その背後に大なる実力がなければならぬことを知ったため五ヶ年計画を急いで、その軍備を充実して、大いに宣伝で煽り立てんとしていることは前にも述べた通りである。しからばこの侵略思想戦闘の第一線に立つ者は誰であるか。これをソ連邦政権に問えば、必ずこう言う。「我らは敢えて強制的思想の煽動をしてはいない。もしありとすれば、第三インターナショナル*である。我が政権はこれに関して、計画もしていないし援助も与えていない。」と、例の強硬辛辣なる言い分を以て、相手に衝き当たってくるのである。…中略…

鋭鋒あたるべからざる思想戦線に立つ勇士はもちろん第三インターナショナルであろうが、共産党員であろうが、ソ連邦の政府員であろうが、そこに少しも変わりはない…中略…。すべて共産党員と同じように、赤化宣伝を一大使命と心得てやっているのである。…中略…つまりソ連邦の全員が第一線に立っているのであると思わねばならぬ。もちろんその内でも三百万の濃厚なる共産党員が神経の中枢となって、煽動をしているのである。

佐々木一雄 著『日本の脅威武装の赤露』一心社 昭和8年刊 p.19~20

*第三インターナショナル(コミンテルン):1919年にモスクワで創設された国際的な労働者組織。ソ連共産党指導の下で世界革命を目指した。

当時共産党員は世界各国にいて、ソ連には三百万、中国には二十万、ドイツには十三万、フランスには七万、英国には二万、米国には一万二千人いたと同書には記されている。重要なことは、彼らは居住している国のために働くのではなく、その国を撹乱させて共産主義革命を成功させることを優先する考えを持っていた点にある。

共産党員は、その国の人間でありながら、思想戦線に立つべき人種である。赤旗の下に糾合すべき人々である。つまり彼らがまず煽動された人たちなのである。前進の命令で、戦いの主義、主張もわからないが、猛進する人たちが多いのではないかと考えられる。

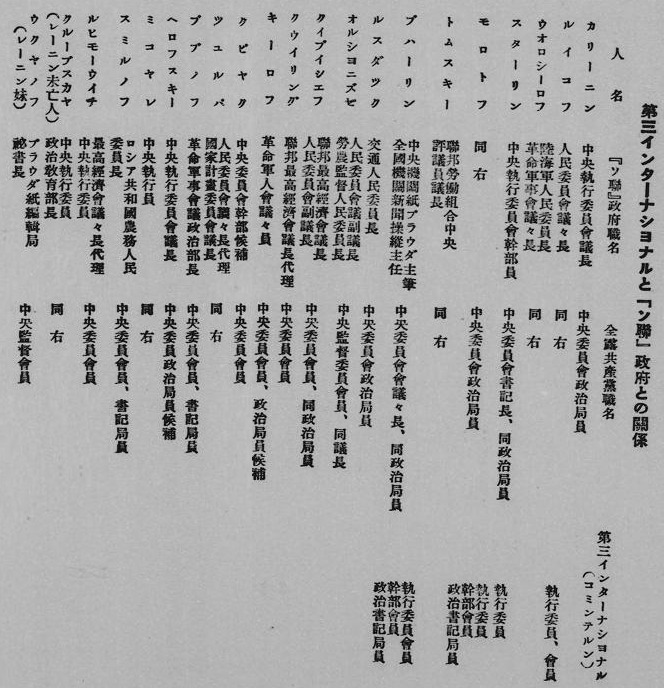

次にソ連邦内の共産党員も第三インターナショナルも同じ人たちで、実際彼の政権が行っているのであることは次表で明らかになることであろうと思う。

同上書 p.21~22

上の表が第三インターナショナルとソ連政府の主要役員のリスト(同上書 p.22~23)だが、ソ連政府も第三インターナショナルも、同じメンバーが動かしていたことは明らかである。ソ連は「第三インターナショナルに対して計画もしていないし支援もしていない」と言い張っていたものの、実態はソ連政府が赤化工作を別部隊に行わせていたにすぎなかったのだ。

ソ連の戦時宣伝

宣伝戦や情報戦の類は、わが国においても古くから敵軍の攪乱のために行われてきた歴史があるが、通信技術の発達により、第一次世界大戦以降は極めて大規模に様々な方法で行われるようになった。

宣伝には、政治的、宗教的、商業的というように各種に分かれるものであるが、戦時に於いてはこれが一括されて戦争の為に、即ち戦勝を獲得せんがために、努力されるのである。殊に交通、通信機関の驚くべき発達と、印刷術、殊に電送写真などの発達によりて、一層この宣伝が迅速となり繁雑となったのである。

かくの如く科学の進歩とともに、一分一秒を争って通信をなし、これが敵側に対し、わが軍に対して驚くべき効果を奏することがあるのだから、宣伝ということ、煽動ということが重要視されるわけなのである。

宣伝と煽動の区別については、種々の説があるが、プレハーノフの説によれば、

「宣伝は少数の人に一貫せる思想を注入することを目的とし、煽動は一の志操を大衆に鼓吹するものである。」

いずれにしても、戦時における宣伝は極めて重要であるから、ソ連邦に於いては十分に政治教育を施して、誤りのないように、徹底的に将兵と民衆に対して呼びかけているのである。そして現代戦の特性に注意を払いつつ連続的に以下の要領によりて実施されるのが必要であるとされている。

一、間断なく実施すること

二、独り政治部員ばかりでなく、幹部は凡て政治教育に努力せねばならぬ。

三、戦闘に際しては、重要なる地位を占めること。

四、兵卒全部を対象物とするが、特に注意すべきは敵の弱点、動揺、不成功等に乗ずること。また宣伝教育の目的は次の如くである。

一、所定の技術および一定の補給に於いて、兵卒戦闘能力の向上。

二、赤軍と住民との相互親善関係の設定。

三、敵軍戦闘力の破壊。

四、敵後方の攪乱。これを要するに、戦時に於ける宣伝は、極めて重要な価値を有するもので、これを巧みに利用充実せねばならぬ。戦術、戦略、軍令ばかりにて戦勝を獲得しようとするのは誤りであるから、この裡(うち)にありて、宣伝が政治的に塩梅されて織り込まねばならぬというのである。こうなってこそ、宣伝の効果は顕著となるのである。しかし、決してこれに単独性を付せしめてはならぬというのである。戦時、特に戦闘に際しては、従属的性質を有し、司令部の戦略、戦術上の計画に順応すべきものであると力説している。

ここに注意すべきことは、赤衛軍内には一般戦闘員の外に政治部員として、この宣伝を司るものが編入されているのである。また適宜の要点に共産党員を配置して、自己の主義を徹底せしめようとしている。これらの点はいかにも用意周到であるといわねばならぬ。

同上書 p.29~31

いうまでもなく、宣伝戦には武器は不要である。いくら敵方の兵士たちが厳しい軍事訓練を重ね、強力な武器を保有していたとしても、嘘の情報をばら撒くなどして敵の兵士を動揺させたり戦意を失わせることが出来れば大成功である。

ソ連の敵軍に対する宣伝・煽動方法

同上書にソ連の敵軍に対する宣伝について次のように記されている。

敵軍素質の研究を第一とし、階級民族的組織の関係を詳細に調査し、そして宣伝、煽動の標語を考案し、宣伝の準備をなしている。また、民族問題、土地分配の問題、将校対兵卒間の関係などを考研して宣伝の基礎を定めている。

煽動の方法

同上書 p.36~37

印刷物による煽動

1 敵国語の宣伝文書を適時携行することが必要である。その播布は戦隊本部の責任であるとしている。成し得れば敵軍兵卒に対する宣伝文は封筒に印刷され、該封筒には各種の日用品を収容するがよい。なお敵国語にて運筆会話し得るものを有すれば一層妙である。宣伝文は戦闘の直前に散布するがよい。この際は飛行機を利用するのである。偵察飛行機は捜索のついでに如上の散布を為すものである。為し得る場合には、敵軍配置の頭上から簡単明瞭激烈なる標語を印刷せる日用品を散布するのが最も有利である。手帳、煙草、用紙、マッチ、煙草入れ等はこれに適するものである。

2 また飛行機上から敵軍に対して労農露国への旅行免状を散布させることも有利である。そして、該免許状の所有者は赤軍戦線を自由に通過し得るの権を有することが記載されてある。この方法で投降兵を集めるのである。

3 文学書類を敵陣に散布することもまた利益がある。爆弾投下よりも、この方が一層有効なる煽動となることを忘れてはならぬ。

4 宣伝文を地方住民の手に依りて敵軍の背後に送致することも有効であるが、十分信用し得る人物を選定せねばならぬ。時としては、わが斥候に宣伝文を携えしめ、敵陣地付近に散布せしめることもある。退却に際しては、宣伝文を各所に貼付すると有利である。

口頭による煽動

これは頗る困難であって、ほとんど不可能とされるべきものである。

脱走兵の利用

敵軍の逃亡兵を利用することは、特に必要であるが、彼らの裡に間諜の混入せざるよう特別の注意を要す。

ソ連による赤化宣伝工作が日本軍に対して行われていたことは、戦後のわが国ではほとんど知られていないが、昭和初期の新聞に報じられている。

上の画像は昭和三年九月十九日付国民新聞の記事だが、ソ連共産党が直接関東軍に対して、「宣伝を行い以て革命を勃発せしむるの方針を執るに決し」組織的な赤化宣伝活動を始めたことを報じている。

日本の国内の兵士に対しては日本共産党員が軍隊の赤化宣伝工作をすでに開始していた。上の画像は昭和三年四月十四日付の神戸又新日報の記事である。また下の画像は、昭和九年七月二日の国民新聞である。

このような日本共産党の活動資金はソ連から出ていたことは当時の新聞にも記されている。

今では共産党は勢いを失ってはいるが、昭和初期のわが国ではマルクスやレーニンの全集が大量にで翻訳出版され、大学の左傾化が国内で大問題になったほどであり、多くの若者がソ連にシンパシーを持っていた。またレーニンは1928年の第6回コミンテルン大会で「共産主義者はブルジョアの軍隊に反対すべきに非ずして進んで入隊し、これを内部から崩壊せしめることに努力しなければならない。」(三田村武夫『大東亜戦争とスターリンの謀略』p.40)と演説しており、わが国でも少なからずの共産主義者が軍隊に入り、戦争から内乱に導き、革命を成功させることを考えていたと思われる。

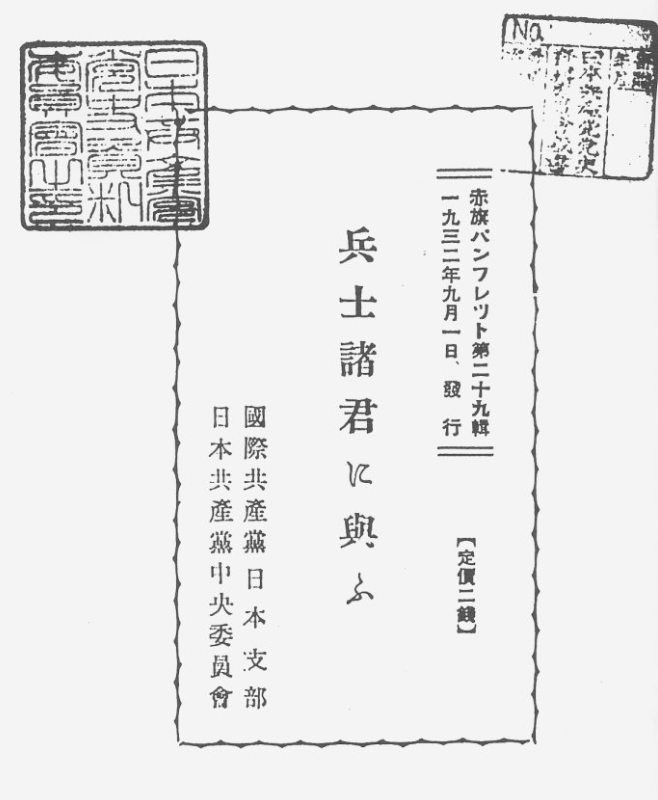

上の画像は昭和7年(1932年)9月に国際共産党(コミンテルン)と日本共産党が兵士に対して発行したパンフレットだが、本文にはこう記されている。

「天皇の軍隊」の崩壊のために、資本家・地主的天皇制打倒のために。

戦前の反戦運動 3,赤旗パンフレット『兵士諸君に与う』

労働者・農民・兵士のソヴィエト樹立のために。

帝国主義戦争絶対反対!

戦争を内乱へ!

ソヴィエト同盟を守れ!

支那革命を守れ!

労働者・農民・兵士の提携万歳!

このようなパンフレットが印刷され、陸海軍に配布されていたということは、すでに昭和7年頃には軍隊内に相当数の共産主義思想を持つ人物がいたことを意味している。このことを知らないと、ソ連参戦後すぐに関東軍が満州を放棄したことや、国内では昭和天皇の「玉音放送」に納得できない将校たちが、軍政府を立てて戦争を続行しようとクーデターを起こしたことを理解することは難しい。

GHQ焚書のうち佐々木一雄の著作リスト

以下がGHQ焚書処分された佐々木一雄の著作リストである。

| タイトル | 著者 | 出版社 | 国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |

| 支那事変忠烈偉勲録第一輯 | 佐々木一雄 | 皇軍発行所 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和12 |

| 支那事変忠烈偉勲録第二輯 | 佐々木一雄 | 皇軍発行所 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和13 |

| 支那事変忠烈偉勲録第三輯 無名戦士の忠誠 | 佐々木一雄 | 皇軍発行所 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和14 |

| 将来の満州国 | 佐々木一雄 | 兵林館 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和7 |

| 新時代の軍隊生活 | 佐々木一雄 | 新日本書房 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1465345 | 昭和6 |

| 壮丁兵器科学読本第1巻 準備編 | 佐々木一雄 | 若櫻書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和17 |

| 壮丁兵器科学読本第2巻 基礎知識編 | 佐々木一雄 | 若櫻書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和17 |

| 壮丁兵器科学読本第3巻 実用編 | 佐々木一雄 | 若櫻書房 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和18 |

| 忠烈偉勲録 | 佐々木一雄 | 皇軍発行所 | 国立国会図書館/図書館・個人送信限定 | 昭和12 |

| 日本の脅威武装の赤露 | 佐々木一雄 | 一心社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1466421 | 昭和8 |

| 陸海軍航空将校 下士官志願者の参考 | 佐々木一雄 | 若櫻書房 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 | 昭和 |

| 陸軍幹部候補生受験必携 | 佐々木一雄 | 陸軍壮丁教育会 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 | 昭和 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント