イスラム教は七世紀にマホメットが創始した宗教で「マホメット教」と呼ばれることもあるが、漢字圏では古くから「回教」あるいは「回々教」と呼ばれて来た。わが国では最近では「イスラム教」と呼ばれることが最も多く、「回教」と呼ばれることは少なくなっているのだが、昭和の初期に於いては「イスラム教」よりも、「回教」あるいは「回々教」と呼ぶことの方が多かったようである。

このイスラム教について出版された本でGHQにより焚書処分されたものが八点存在するのだが、いったい何が書かれているのだろうか。

『大東亜の回教徒』

日本人はイスラム教のことを詳しく学ぶ機会はほとんどなかったのだが、イスラム教徒の移民が増えて各地で様々な問題が起こっているわが国の現状を考慮すると、もう少しこの宗教のことを知る必要がありそうだ。笠間杲雄 著『大東亜の回教徒』の冒頭にある「回教概説」は非常に判りやすく書かれているのでお勧めしたい。

イスラム教もキリスト教も一神教であり、神様は一人しかいないと考え、さらに偶像崇拝を禁止していることは知っている人が多いと思うのだが、では「偶像排斥」の徹底ぶりがそれぞれがどの程度であるかを知ることは重要である。

…マホメット教の神様もキリスト教の神様も、だいたい同じ宇宙を主宰する神様であるが、両方とも非常にやきもち焼きであって、マホメット教のアラーの神様は、他の神様を信じたり拝んだりすることを絶対に斥けるのである。もちろんキリスト教の神様も同じであるが、マホメット教徒はそれを徹底的に守っている。それは偶像排斥という顕著なる形になって現れているのである。

マホメット教の御寺には絵画も彫刻もなく飾りとなるべき何ものもない。御寺の柱にアラビア語でお経の文句を綺麗に書いて装飾的に掲げたものがあるが、マホメットの像などは勿論ない。キリスト教教会では十字架上のイエスを主とし、十二使徒の像とか、キリストを抱いたマリアの像とか、あるいはキリスト復活の時のお棺を掘っている絵だとかが飾ってあるが、これらは見方によっては偶像に近いものである。仏教も本来偶像排斥であるが、異教徒などが日本等の仏教のお寺を見てこれは偶像崇拝教だと誤解する者がある。日本人は決して「木」や「石」そのものを拝んでいるのではない。西洋人のこんな観察は浅い見方であって、日本人は木や石を通じて本当の仏様を拝んでいるのである。表面に現れている形だけを見ればなるほど偶像であるが、仏様を拝む日本人の心意を彼らは掴めぬのである。もし彼らが、なお仏教を偶像崇拝だと言うならば、キリスト教、特に旧教において、教徒の婦人の乳が出ない時には、マリアの像の乳房に接吻すればよいとか、足が痛む時はキリストの像の足に接吻すれば痛みが止まるとかいう事は完全なる偶像崇拝である筈である。しかしマホメット教は極端な偶像排斥であって、マホメット自身の像すらどこへ行っても見当たらないのである。また彫刻にも絵にもその姿がない。もしマホメットの像を画いたものがあるとすれば、それは後世のマホメット教とはマホメットの姿を知らないし、教徒はまた想像によって教祖の像を描いてはいけないことになっている。ガブリエルという天使がマホメットを伴れて、メッカからエルサレムまで空中飛行を行っている写し絵を時々発見するが、これらは教徒でない者が、芸術的興味から筆を執っていることが明らかである。マホメット教はある意味においては音楽する禁じているばあいがあった。従ってイスラムには回教音楽はない。アラビア民族の文化の中には音楽があり、そのほか、回教民族にはイラン人の如き音楽芸術の天分豊かなものもあるので、普通一般には回教音楽と称されているが、それは仏教音楽とか、キリスト教音楽とか称する意味のものではない。強いて言えば、回教は本来ある程度まで芸術には反対の宗教と言えないことはないのである。キリスト教でいえば、教会に音楽を入れない「クエイカー」(友会)、いわゆる「フレンド」教徒と同様である。ゆえに民族としては芸術心があり、芸術を持っているが、マホメット教としての現われ方に於いては芸術がないのである。しかし学問は非常に発達していて、むしろ回教は芸能を抑えて学問を奨励したのである。

笠間杲雄 著『大東亜の回教徒』六興商会出版部 昭和18年刊 p.13~15

拙著に書いたが、十六世紀に来日したイエズス会のルイス・フロイスの記録には、宣教師らが領主や信者を教唆して、寺を放火させたり仏像を破壊させたことが詳しく記されている。当時において仏像などを破壊する行為はイエズス会宣教師達にとっては正しい行いでありそのためにわが国では多くの寺院が襲われたのだが、一方当時のヨーロッパにおいては「偶像崇拝禁止」は必ずしも守られておらず、キリスト教布教拡大のために大教会に壁画が描かれたり、キリストやマリアの像が彫られるなどしていて、そのための資金作りに免罪符が売られたりしていた。マルティン・ルターは矛盾だらけのローマ教会に抗議して宗教改革を起こし、聖書の原点に戻りカトリック(旧教)と袂を分かつこととなる。

このような経緯から、カトリックでは今も偶像崇拝が継続しており、プロテスタントでは偶像崇拝が禁止されていて教会では宗教画が描かれていないのだが、イスラム教の場合はさらに徹底して偶像排斥が行われ、異教徒の文化財を破壊する事件が起こっている。

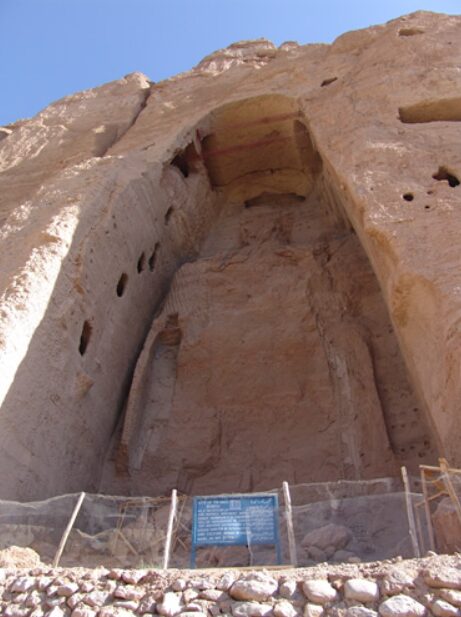

アフガニスタンの山岳地帯にあるバーミヤン渓谷にユネスコの世界文化遺産に登録されていた石仏や仏教画などの大半が、2001年にタリバン政権の手によって爆破されたことは記憶に新しい。

わが国は労働力不足を理由に移民を受け入れることは理解できるが、他国並みに厳しい基準を設けておかないととんでもないことになるだろう。法律も整備されていない状況で大量の外国人移民を推進しては、いずれ日本の地域の伝統文化や貴重な文化財の多くが失われることになるのではないだろうか。

わが国は移民を推進する前に、日本人の若い人々が安心して結婚し子供を育てることの出来る環境を整えることが重要であり、子育て世帯の収入増と扶養控除額の引き上げによる大幅な減税策が必要だと思う。

『回々教大観』

当時のわが国では、「回教」について様々な解説書が存在していたようだが、その多くは偏った内容であったようなのである。武藤欽著『回々教大観』の序文に、著者は次のように書いている。

本書は回教に関する常識の書である。

回教における我々の常識は、今日もなおヨーロッパ的解義によって歪曲されている。これは一日も早く修正されねばならない。回教を制するものは世界を制すとは、千古を貫く至言である。今や世界の宗教界は、キリスト教と仏教と回教に三分されその勢力もまたほぼ同列の程度に於いて鼎立するが、東西の列強中、回教を傘下に迎え、これと同胞至親の関係に立ち得るものは果たしていずれであろうか。

武藤欽著『回々教大観』日本女子美術学校出版部 昭和17年刊 p.5

当時わが国は「大東亜共栄圏」の建設を目指して大東亜戦争を戦っていたのだが、「大東亜」の大半はアジアであり、回教徒のほとんどはこの「共栄圏」の中で暮らしていた。著者は「回教を知らずして大東亜建設など論議してはならない」と述べているのだが、その通りだと思う。

著者は、ヨーロッパ人によって過去何度も回教地帯に大紛争が仕掛けられてきたことを述べているが、ここでは第一次世界大戦について解説されている部分を紹介したい。

世界大戦の重大根拠は、ヨーロッパ人の過剰な優越感、即ち例のヨーロッパ人のみを以て、地球上最高の民族とする彼らの錯誤にありとすべきであるが、これはあまりに抽象論におちる。

史家はわれわれに教える。曰く、第一次世界大戦の原因は、ボスニアの主婦、サラエボに突発した事件――セルビアの青年によって放たれた銃弾と、それによるオーストリア皇太子夫妻の惨死にありと。これは申すまでもなく正しい。されどわれわれは更にこれを掘り下げて考えて見ねばならぬ。…中略…ただセルビアの一青年の一発の銃声が第一次世界大戦の原因だと教えられても合点は参り兼ね、これには常識以上の「謎の幻影」が残されるわけである。こういえば例の戦争製造者たちは怫然色をなしていうだろう。これら各国の世界大戦加担の理由はその宣戦の書に尽くしてあると。だか、それは戦争に加担せんがための宣戦の書で、戦争製造業者の商売宣伝の主意書に外ならない。多少筋道は通って居るとしても、それは下世話にいう泥棒にも三分の理の類でしかない。

世界大戦の原因がややくどくなったようにも思うが、これは特に回教の興亡に関係が深いからなお少々の御辛抱を願う。さて「謎の幻影」は何か。最も端的にいえば、これは「オスマン帝国分割の幻影」である。世界大戦の原因は、セルビアの救援でもなく、小国独立、民族解放の提灯持ちなど生易しいものではなかったのだ。即ち第一次世界大戦は、瀕死の病人トルコの分割奪取、さらに言えば回教宗主国――世界に三億以上の根を張る回教徒の指導者(事実は必ずしもそうではなかったが)トルコ帝国の戦略的優位と、その宝庫とを寸断掠奪せんとするにあったのである。

同上書 p.92~96

学生時代に、サラエボでオーストリア=ハンガリー帝国の皇太子夫妻がセルビアの青年に暗殺されたことで、オーストリア=ハンガリー帝国がセルビアに宣戦布告したことで始まったことを学んだのだが、なぜサラエボ事件から世界規模の戦争になったのかが良く理解できなかった。

オーストリア=ハンガリーと同盟関係にあったドイツと、ドイツと同盟を結んでいたオスマン帝国が中央同盟国側に参戦し、イギリス、フランス、ロシア、イタリア等が連合国側で戦ったのだが、これだけの国々がセルビアの為に戦ったのは、大戦勝利後のトルコの分割の分け前を狙っていたからだという。しかしながらトルコは愛国国民軍を組織し連合国軍と勇敢に戦い、彼らを撤退させて最小限の領土を確保した。

ケマル・アタチュルクの英雄的行動と、これを援助したロシアとによって、回教国トルコは曲がりなりにも最小限の領土を保ち、再生復興の道を発見したのであったが、エジプトは、シリアは、パレスチナは、その地中海に面するトルコ領土は、それぞれ英、仏等に奪取され、ここに居住する多くの人々はオスマントルコの専制時代よりも更に悪い条件の下に置かれたのである。だが、かれらの民族解放の熱意は、この後彼らの流した数斛の鮮血によってついには戦いとることに成功した…

同上書 p.98

中東の歴史は欧米に都合よく書かれた歴史では非常にわかりにくいものだが、回教国の視点から学ぶことも必要だと思う。このような視点で書かれた本がGHQによって焚書処分されているという事も興味深い。

以前このブログでGHQ焚書の『英国スパイ五百年史』を紹介させていただいたが、その本にはサラエボ事件は「英国秘密諜報部が蔭で糸を引いていたことは間違いない事実」と書いている。イギリスが他国にスパイを送り込んでは分断を仕掛け、紛争を起こさせて弱体化させてきた史実を知らなければ、本当の歴史を理解したことにならないのだと思う。

イスラム教に関するGHQ焚書リスト

GHQ焚書リストかの中から、本のタイトルにイスラム教と関連のある用語を含む本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| 印度の回教徒 | 小川亮作 | 地人書館 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040057 | 昭和18 | |

| 概観回教圏 | 回教圏研究所 編 | 誠文堂新光社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1444937 | 昭和17 | |

| 回教の歴史と現状 | 加藤 久 | 大阪屋号書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1914320 | 昭和16 | |

| 回教民族運動史 | 陳捷 中山一三訳 | 照文館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045101 | 昭和18 | |

| 大東亜回教発展史 | 櫻井 匡 | 三省堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040064 | 昭和18 | |

| 大東亜の回教徒 | 笠間杲雄 | 六興商会出版部 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040049 | 昭和18 | 太平洋図書館 |

| 日本精神と回教 | 原 正男 | 誠美書閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1914220 | 昭和16 | |

| 回々教大観 | 武藤 欽 | 日本女子美術学校出版部 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1914533 | 昭和17 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント