征韓論から士族の反乱

征韓論から士族の反乱 征韓論が生まれた背景と明治六年の政変

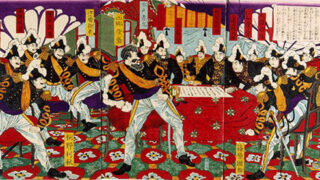

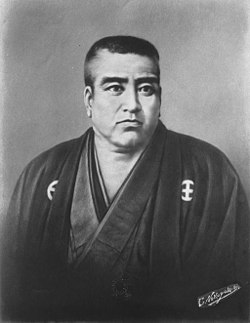

江戸時代に於ける李氏朝鮮との交渉は対馬国守の宗氏が窓口となり、釜山浦草梁に倭館が置かれて貿易などが行われていたのだが、明治維新後は新政府を交渉の窓口とすべく何度か使節を送ったのだが、当時の同国は大院君による極端な排外主義的政策がとられていて、わが国の使節は侮辱され、国書も斥けられる始末であった。わが国では征韓論が起こり、西郷隆盛は自らが丸腰で交渉に行くことを主張した。

征韓論から士族の反乱

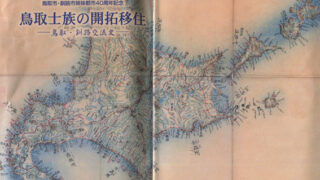

征韓論から士族の反乱  徴兵令と士族の没落

徴兵令と士族の没落  徴兵令と士族の没落

徴兵令と士族の没落  徴兵令と士族の没落

徴兵令と士族の没落  徴兵令と士族の没落

徴兵令と士族の没落  徴兵令と士族の没落

徴兵令と士族の没落  飢餓と戦争

飢餓と戦争  飢餓と戦争

飢餓と戦争  飢餓と戦争

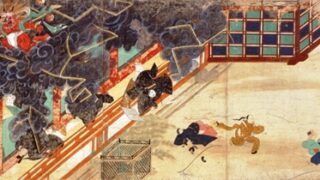

飢餓と戦争  土一揆と応仁の乱

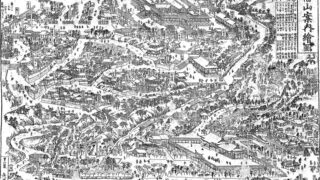

土一揆と応仁の乱  土一揆と応仁の乱

土一揆と応仁の乱  土一揆と応仁の乱

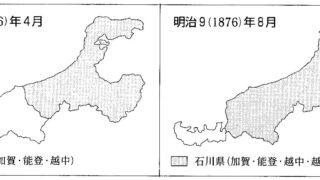

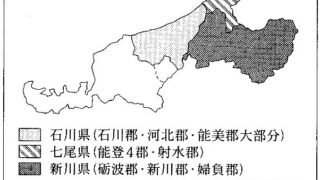

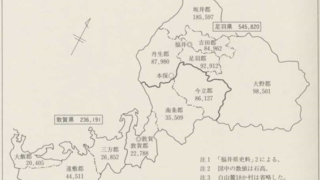

土一揆と応仁の乱  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  版籍奉還から廃藩置県、府県統合

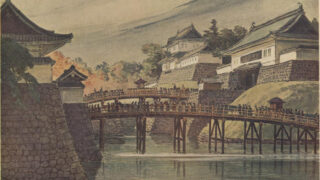

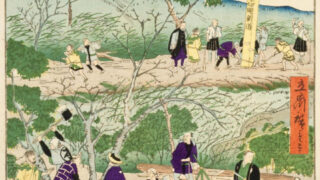

版籍奉還から廃藩置県、府県統合  東京奠都とその影響

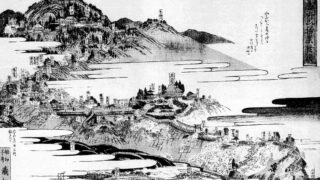

東京奠都とその影響  東京奠都とその影響

東京奠都とその影響  東京奠都とその影響

東京奠都とその影響  東京奠都とその影響

東京奠都とその影響  キリスト教問題

キリスト教問題  キリスト教問題

キリスト教問題  キリスト教問題

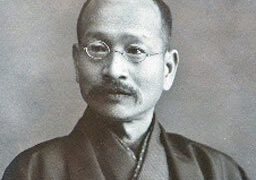

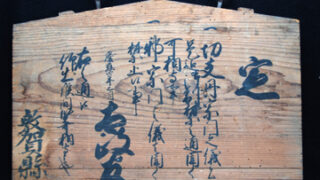

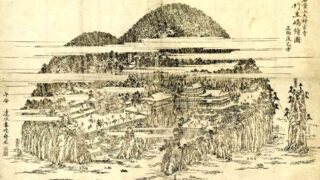

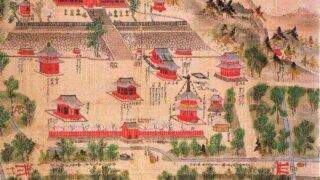

キリスト教問題  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離