江戸城開城後の江戸の荒廃

前回までの「歴史ノート」で二回に分けて、明治二年(1869年)に『遷都の詔勅』が出されないまま東京に都が移されたことについて書いたが、なぜ明治政府は遷都反対に立ち上がった京都の人々を騙してまで、強引に都を移そうとしたのであろうか。何としてでも遷都を成し遂げようとした事情についてもう少し考えてみたい。

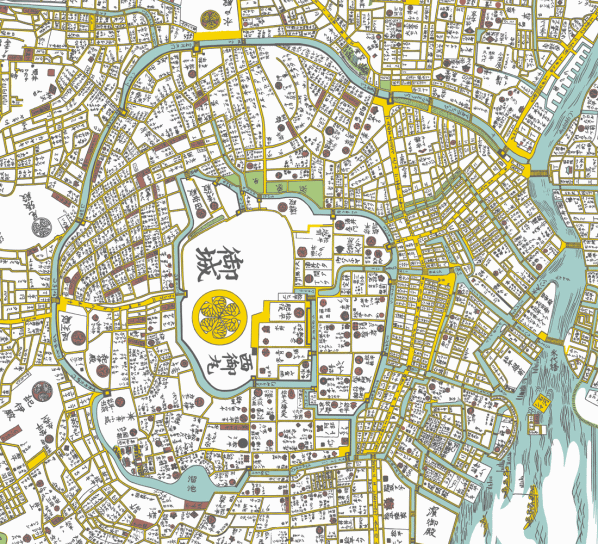

そもそも東京を首都にしなければどういうことが起こりえたのか。上の画像は江戸の地図だが、江戸城の周囲には徳川家の家臣団の住居や、尾張・紀伊・水戸の徳川御三家や有力大名の屋敷やその家臣などの住居が建ち並んでいた。詳しい地図情報を調べたい方には『大江戸今昔めぐり』というスマホ用アプリをダウンロードすれば幕末の古地図と現代の地図とを簡単に比較する事が出来る。

徳川家の家臣の数は旗本が六千人ほど、御家人が二万六千人ほどで、合せて三万人強とされるのだが、慶応四年(明治元年:1868年)四月十一日に江戸城が無血開城されたのち、六歳になる田安亀之助(後の徳川家達)による徳川宗家相続を認める勅旨が伝達されて、五月二十四日には駿府七十万石に移封されることが発表されている。

これにより新たに静岡藩徳川家が成立したわけだが、それまでは八百万石であった石高が一気に九割以上減封されたにもかかわらず、徳川家家臣団の半分近くが家族とともに駿府移住していったのである。

また、江戸には徳川家の家臣だけでなく諸藩の屋敷も数多く建っていたのだが、参勤交代が無くなったのでこれらもまた不要となる。このまま何もしなければ、江戸の中心部は空家だらけとなり、人口が急減して急速に荒廃していくことが確実であったのである。

このシリーズの最初の記事で紹介したが、江戸城が無血開城された三週間後の慶応四年(1868)閏四月一日に、佐賀藩の江藤新平・大木喬任が岩倉具視卿に江戸を東京と定め帝都とせよという建白書を提出している。伊藤痴遊が『伊藤痴遊全集第十巻 維新秘話』に建白書を要約している部分を再録する。

江戸は、徳川の居城であって、二百七十年の転嫁を支配したところであるから、関東奥羽の人民は、江戸に拠って、立ってきたのである。然るに、この度の変革によって、全くその拠る所を失い、何となく恟々として、安んぜざる所がある。

御親政の始めとしては、先ずこの人心を収める事が第一である。

江戸は、徳川の城の在った所であるから、三百諸侯の屋敷が、その周辺に集まり、多くの家臣は、これがために、或いは役につき、或いは家を構え、江戸の繁盛を大ならしめたのであったが、一度幕府が倒れて以来、諸侯在府する者なく、幕臣は離散して、今江戸に残る者は、大きな屋敷ばかりであって、八百八町の町人は、前途に非常な不安を感じて居る折柄であるから、これを救済することは、刻下の急務である。

しかのみならず、わが国の地勢から見ても、帝都を京都に置く事は、甚だ不利であって、これを江戸に遷すに勝ったことはあるまい、と考える。かつ関東奥羽の人心も、これに依って、安定し得ること、必然の理である。

これを国際関係から見ても、横浜と言う大玄関を控えた江戸の地を、帝都にすることの得策であることは、争うべき余地がない、と思う。

今日の如き時世に於いては、此の一つを断行しても、人心の新たになることはまちがいないから、速やかに遷都の儀は断行すべきである。

(『伊藤痴遊全集第十巻 維新秘話』平凡社 昭和4年刊 p.19~20)

この意見はのちに朝廷に建白され、廟議で正式に江戸を東京と改称し、陛下は東京で親臨して政を行うことが決定され、七月十七日に『江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書』が出されることになるのだが、明治初年の江戸は、その後も日に日に荒廃が進んで、治安も悪化していったのである。

江戸の荒廃と、新政府に抵抗する動き

伊藤痴遊の『隱れたる事實明治裏面史』に、江戸開城からしばらくあとの江戸の状況について記した薩摩藩の市来四郎の日記が引用されているので紹介致したい。

江戸瓦解後の東京府内の状況は、貴賤貧困を極めること譬えようもない。旧幕臣ことごとく各所に流離転沛(てんはい)し、その居宅皆変じて草木の藪となり、諸侯大中小の邸宅も荒廃を極め八重葎(やえむぐら)が軒を覆う。昔は壮麗を誇った大名小路もことごとく廃墟に変じ、市街の商賈(しょうこ)工匠も過半は退転して、人々は飢餓に陥っている。中にも番町深川本所下谷の地は、見わたすかぎり空き家にして腐朽累々たり。また城内にしても、本丸は燃燼後のままに荒れ果て、狐狸の巣窟となっていたずらに生い茂り、目も当てられない有り様である。西丸は殿閣のみ以前のままであるといっても、無主無人なので頽廃する所が多い。ただし内外三十六見付の門楼のみ残って旧観を保っている。

(伊藤痴遊『隱れたる事實明治裏面史』成光館出版部 大正13年刊 p.36~37)

二年の御東幸以来、ようやく人心安堵し民業やや開けたけれども、昔に比べれば十分の一である。したがって人心洶々(きょうきょう)、堵に安んぜず、各藩の兵隊充満して横暴に流れ、人民愁苦を訴うるにあり。されば気概あるものは各所に潜匿観望し、時を窺い薩長二藩を伐ち、これに代わらんと企てる者あり。この形況にて押し行かば、一両年ならずして再度大乱たらん情勢なりき。

実際に徳川家が駿河に移ると、江戸の中心部は空家ばかりで廃墟のようになり、治安が悪化するばかりであった。江藤新平は人心一新のため、地勢面、国際関係などを考慮して東京に都を移すことを主張したのだが、そんな問題以上に江戸の治安悪化が進んで、この状況が続けば明治政府が長くは持たないような情勢を無視できなくなってきたのである。

新政府に抵抗する動きと賀陽宮朝彦親王

江戸城無血開城の後、抗戦派の旧幕臣が江戸を脱走して関東各地で抵抗戦を行い、新政府軍は鎮圧に苦労している。

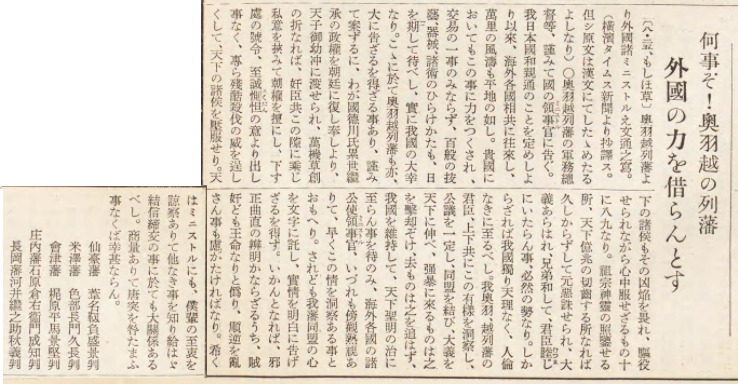

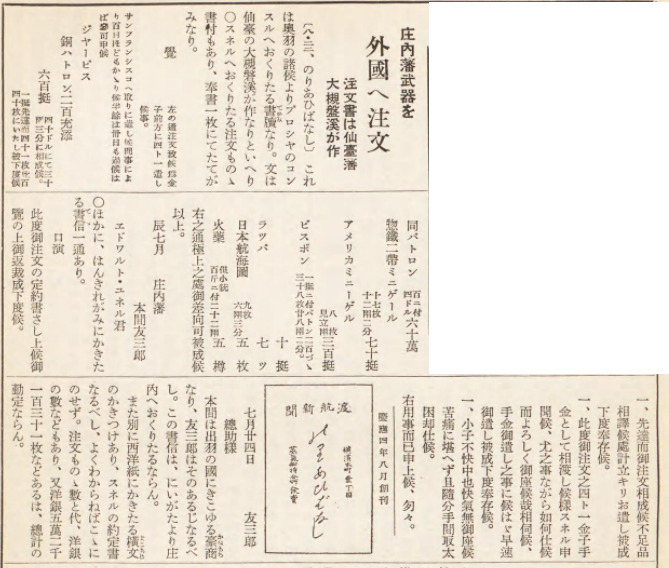

また、朝敵とされた会津・庄内両藩の扱いについて不信を抱いた東北諸藩が五月に奥羽列藩同盟を結成し、やがて北越諸藩もこれに参加して新政府に抵抗した。しかも、単なる抵抗ではなく、外国支援を得て戦おうとする動きがあったのである。

さらに、旧幕臣の榎本武揚は新政府に旧幕府艦隊を手渡すことを拒み続け、八月十九日には開陽丸、回天丸等の八艦に約三千名の将兵を乗せて江戸を脱出し、奥羽列藩同盟の支援に向かっている。仙台藩の降伏後彼らは箱館に向かい蝦夷地を独立させようと動いている。

新政府に対する抵抗は旧幕臣ばかりではない。各地で農民一揆が起きている。

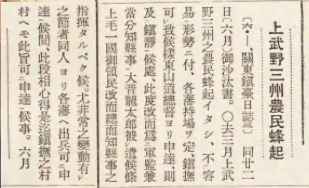

鳥羽伏見の戦いの後で関東一体の村々から農民を徴兵しようとしたことに反発して、上野・下野・武蔵の三国で大規模な一揆が発生し、新政府は鎮圧に二か月近くかかっている。また、五月には越後国魚沼郡や長岡藩、九月では会津藩で一揆が起きている。

また皇族の中にも新政府を倒そうとした動きがあった。賀陽宮朝彦親王は今の上皇明仁殿下の曽祖父にあたる人物であるが、親王の企みが明るみになった。

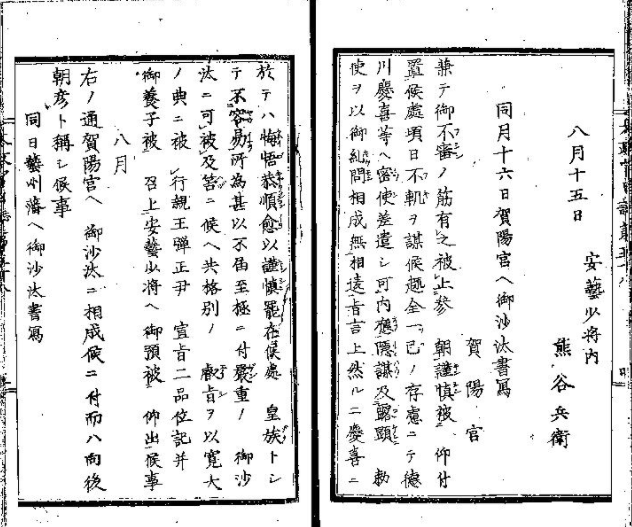

上の画像は同年八月十六日の『太政官日誌』だが、賀陽宮が徳川慶喜に密使を送ったことが露見したことから謹慎処分としたことが記されている。

一体何があったのか興味深いところだが、伊藤痴遊の前掲書にこの事件のことが記されている。

遂に維新の大変革となり、朝廷の全権は挙げて薩長二藩の握る所となった。職名の上にこそ、各宮家や公卿は上位を占めて居られても、その実験は全く二藩の代表者によって壟断さられてしまった。

さなきだに二藩に対して嫌焉(けんえん)の情をもっておられた朝彦親王は、ますます不快の念を抱きながらも、空しく大勢の赴くがままに傍観していたが、いよいよ遷都の議が廟堂に上るとなっては、もはや黙視することができず、盛んに不平の公卿を糾合して反対はしたけれど、これもまた大勢の赴くところで、如何ともすることもできなかった。殊に、陛下の思召しもそこにあるとして見れば、自分も表面に立って反抗することもならぬところから、幸いに紀州新宮の藩主・水野大炊守(おおいのかみ)が、宮と同じ意見をもって、しきりに同士の糾合に努めていることを伝え聞いたので、家来の浦野兵庫を水野への使者として深く相結び、さらに諸藩の浪士で、徳川の再興を夢見ている者が多くある。これらの者を集めて、うまく事を起こして目的を遂げようと、着々とその進捗(はこび)をつけていったのである。しかるに、江戸へ出ている公卿の中に、愛宕通旭(あたごみちあきら)という人がいた。これもまた普通の公卿とは違って、存外に胆力もあり、議論ももっていて、なかなか薩長二藩の指導にのみ従っていることの出来ぬ人であった。多くの公卿も遷都には反対であるが、時の勢いに押されて、いずれも緘黙しているのを見て、愛宕卿はしきりに憤慨していた折柄、賀陽宮が主として、水野大炊らが遷都反対を口実に、薩長二藩を押倒して徳川再興を図ると聞き、これに同意してひそかに同志の糾合にかかった。どうせ維新の大変革があって幾日も経たぬ時であるから、さまざまな事情や議論を持って、薩長二藩に反対をしていた者は、到るところにたくさんいたのである。自然とそれからそれへ連絡がついて、初めのうちは極めて少人数であったのが、いつか知らずその関係は全国へ拡がって、集まってくる志士の中には、なかなかに有為の人物も多く、秋田の初岡敬治*、土州の岡崎恭輔、米沢の雲井龍雄**そのほかものすごい連中が追々(おいおい)に集まってくる。

しかるに、文久の昔、長州落ちの七卿の中に数えられた澤嘉宣(さわ よしのぶ)が、やはり薩長二藩の圧迫に堪えずして、非常に不平で役を退いていた。多少ともに不平を抱いている者を抱き込むのが、この計画の主たる目的であったから、早速に澤にもその同盟に加わるべきことを告げた。澤も喜んで加盟すると同時に、久留米の有馬にその内情を打明けて、参加すべきことを促した。ところが、有馬はこれを聞いて非常に驚いたのみならず、もしこれを聞き流していたならば、後日に至ってどういうお咎めを蒙るかも知れぬと思うて、有馬の口から秘密の一部が漏れた。それから薩長二藩の主たる人々は非常に驚いて、段々朝廷の内議にも上ることになって来た。が、何しろ賀陽宮が謀首であるということのために、迂闊に手を着けることもならず、荏苒(じんぜん:なすことがないまま)日を送ったが、しかし、このままに看過したならば、どういうえらい騒ぎになるかも知れぬと、遂に一網打尽の策を立て、まず賀陽宮から処分することに決まったのである。

(『隱れたる事實明治裏面史』p.40~43)

*初岡敬治:出羽久保田藩士。勤王家として重用され、戊辰戦争では評定奉行副役格。権大参事などを務めたが、反政府陰謀に加担したとして明治四年に自刃を命じられた。

**雲井龍雄:出羽米沢藩士。討幕は薩長の野望によるものと批判し、戊辰戦争時に官軍の東北進撃阻止に動き、明治三年に斬首された。

このように賀陽宮の陰謀は明治政府の知るところとなり、慶応四年(1868)の八月に、宮は捕えられて親王位を剥奪され、広島藩預かりとなったのだが、この時期に賀陽宮らの呼びかけに応えた諸侯や浪士がかなりいたことは確実で、この文章中に出てくる公卿の愛宕通旭は明治四年(1871年)にクーデター未遂事件の首謀者として捕えられ、外山光輔とともに切腹を命じられたほか、計画に加わっていた久留米藩士ら三百三十九人が捕えられている(二卿事件)。

では賀陽宮はそれからどうなったのであろうか。再び伊藤痴遊の著書を引用する。

宮は遂に朝命に服して、芸州に立退くことになった。哀れ、卓落不羈の気象を持っておられて、薩長二藩の横暴に反抗し来たった宮は、この一事から不遇剥落に、後の半生を送ることになったのである。しかしながら、朝廷においても、宮の心事の皇室に反(そむ)いたのではないということは、明らかに分かっておられたのであるから、その後赦免の御沙汰が下って、一旦賀陽宮は廃止となったが、久邇宮(くにのみや)の御名義を下し給わって、東京へ上ることをお許しになった。…明治の初年には、皇室の班に列する方でさえも、こういうことのあった一事に顧みても、薩長二藩の横暴が、どれほどに一般の人から睨まれていたかということの想像はつく。

(同上書 p.46~47)

このような薩長にとって都合の悪い出来事は今日ほとんど知らされていないのだが、当時のわが国ではいつクーデターが起きてもおかしくなかった状況下にあり、もし京都が新生明治国家の政治経済の中心地となっていたとしたら、内戦の長期化は避けられなかっただろうし、外国勢力の動き方次第では今の日本はなかったとも思われるのだ。

東京に都を遷すことにより、江戸幕府瓦解のあとの東京の荒廃を免れたことも大きいが、当時の国内情勢を考慮すると、関東・東北地方に睨みを利かせながら、わが国全体をバランスよく統治するためには首都は東京がベストであり、荒廃が進み治安が悪化していた当時の東京の状況をいつまでも放置するわけにはいかなかった。

スタートしたばかりの明治政府にとってはいかなる手段を取ってでも、江戸を東京とし首都を東京とすることを急がざるを得なかったのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。

電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント