前回に引き続き 宮田光雄 著『有色民族の復興と其経済的自決』(昭和十二年刊:GHQ焚書)を読んでいきたい。

前回は、日本の商品が世界の市場で売り上げを伸ばしていき、欧米諸国の中でも特にイギリスが、様々な手法で日本の評判を落とすように動いたことを書いたが今回はその続きである。

当時「世界一」売れていた日本の商品群

当時において日本品が良く売れたのは、価格が安かっただけではなく品質が良好であったことを世界から認められていたのである。『有色民族の復興と其経済的自決』の文中には昭和十年に刊行された『日本商品の世界一物語』という本が紹介されているが、この本には当時に於いて世界で最もよく売れていた三十の日本の商品が採り上げられている。例えば生糸は世界の生産額の七割が日本産であったという。綿業は英国では古い紡織機で生産する小規模な零細企業が多かったのだが、わが国では新しい機械を用いる大工場で紡織していたのでコストが安くなるのは当然で品質も良好であった。 『日本商品の世界一物語』はネットで無料公開されており、非常に読みやすい本なので興味のある方は覗いていただきたい。わが国は昔から物作りでは他国を圧倒していたことが理解できると思う。

中国市場の開拓

もっともこの本の書かれた数年前までは、わが国の輸出商品は価格は安かったものの、必ずしも高品質ではなかったらしい。しかしながらわが国の先人達は創意工夫により世界市場の求める品質の商品を他国よりも安いコストで製造することに成功し、世界の市場で販売シェアを伸ばしていたのである。『有色民族の復興と其経済的自決』に中国市場の開拓について次のように記されている。

この頃北支に於ける密輸入を喧伝せられるが、密輸入でなくても、良質廉価はどんどん進撃していく。日本人は密輸入を企てなくても、支那人自身が蟻の甘きに就くが如く、良質廉価にまつわって離れず、これを自国に導きいれるのである。世界は広い、貿易と運輸の関係は複雑である。何も直接に日本人が支那に輸入するに限らぬ。迂余の経路と曲折の方法はいくらでもある。これを知らずして、いたずらに密輸入呼ばわりをすることが、日本品排撃の方法と考えるのは愚の至りである。

実に『良質廉価』こそは第一にして第二なき貿易発展の秘訣である。この秘訣の前には何者の障害も効を現わさない。良質廉価は天が更生アジアのリーダーたる日本国民に与えた唯一の武器である。故にその前には如何なる弾圧政策も用をなさず、永久の力であり不滅の光である。

『良質廉価』、その名は金剛不壊の珠である。この名を堅持するためには、日本国民は必死の努力を続けなければならぬ。一時の好況に酔うてその品質を低下したり、欧米白人の嫉妬宣伝に欺かれて、価格を釣り上げたりしてはならぬ。飽くまで自戒奮励して、良質廉価を一層高度化せしめなければならぬのである。そうしてその為には完全なる産業の合理化と、輸出貿易の統制に対する政策を確立する必要がある。これ即ち列国の日貨排斥の重圧に対抗して、我が経済生命線を守る唯一の途と信じるのである。

『有色民族の復興と其経済的自決』p.345~346

『良質廉価』な商品であれば、外国の業者が競ってその商品を仕入れしようとし、もしライバル国からの妨害があったとしても、仕入れ業者がそれを撥ね退けてくれることがよくある。しかしながら、中国市場における日貨排斥は異常なものがあった。

貿易統計から中国市場における日貨排斥を読む

一九二九年十月にアメリカの株式が大暴落したことに端を発した世界恐慌はわが国にも波及して一九三〇年から一九三一年までのわが国経済は深刻な恐慌に見舞われた(昭和恐慌)。

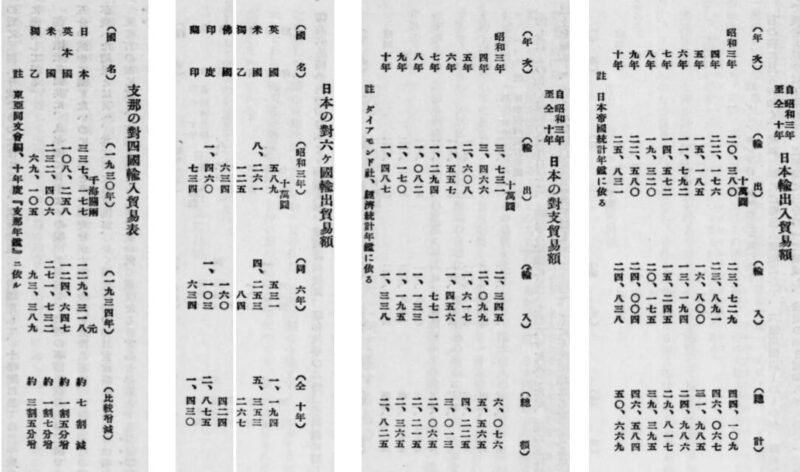

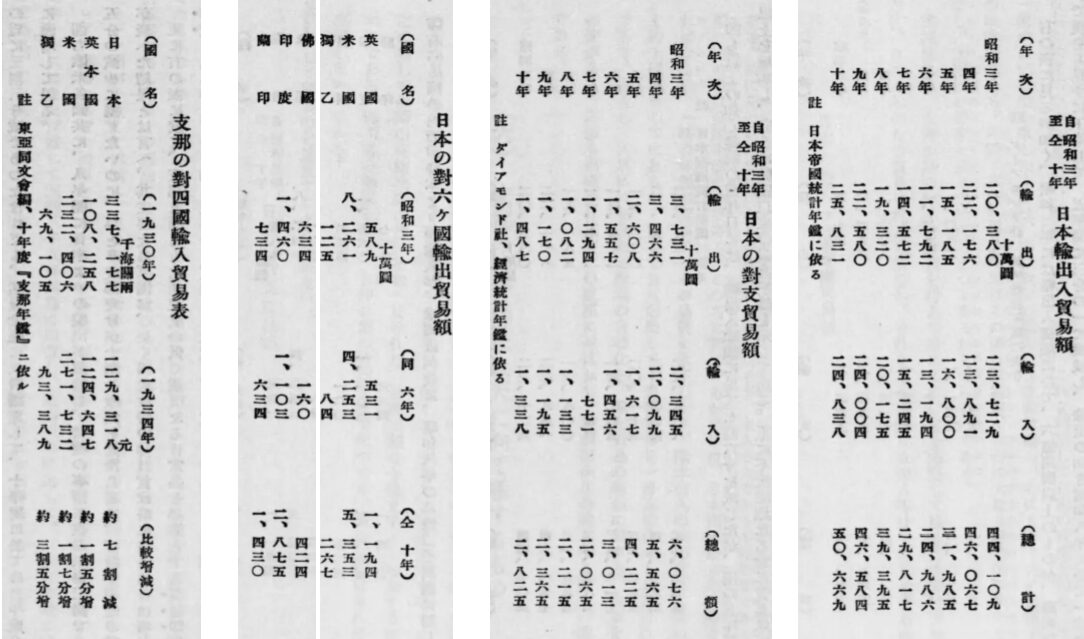

同上書に昭和恐慌前後のわが国全体の貿易額と中国との貿易額の内訳と推移がまとめられている。

一番右の表はわが国の貿易額の推移だが、昭和三年をピークに急激に輸出入とも下降し、昭和六年を底として立ち直り、昭和十年には六年の倍近い数字をたたき出し、この数字は史上最高の数字だという。

右から二番目の表は中国との貿易額の推移だが、この数字は昭和七年まで下落を続け、その後はほとんど伸びず、昭和十年の輸出額は昭和三年の四割にも満たない水準である。同書には次のように解説されている。

これは多年の日貨排斥が、六年の満州事件によって一段の拍車を加えられ、七、八両年に於いてそのクライマックスに達したからである。而してこの排日熱を利用した者は英国であって、米露仏独その他何れも同様に横やりをそこに向けたのは言うまでもない。

そうして英米その他諸国の煽動に乗って、日本に徹底的の復讐を行い、溜飲を下げるとともに、これを利用して自家の政権を固め、支那政治家一流の自己繁栄を策したものは、南京政府の欧米依存主義者たちと、心にもなく之に追随する国民党の政客連である。可憐、事情に暗い国民はこの排日行為が、如何に大なる経済的の損失をおのれに及ぼし、その国家の将来を倍々危殆に導きつつあるかを知らぬのである。

同上書 p.348~349

次に中国で排日貨が行われている国とわが国との貿易はどのようであったのか。右から三番目の表を見て頂きたい。対イギリス、対ドイツ、対インド、対オランダ領インドシナでは昭和十年の輸出額は、昭和三年から倍以上増加していることが分かる。アメリカは大幅に買い税を引き上げて自国生産者を保護したのだが、それでも昭和三年の六割五分まで回復しており、対中国輸出の数字とは全く異なっている。

このように中国市場で排日貨を煽動した国ですら良質廉価の日本商品の購入を増やしていたのに、中国では日本品から割高な欧米品の輸入を増加させていたのである。(一番左の表)

欧米諸国は日本をどう見ていたか

欧米にとってはわが国の生産能力の高さは驚異であったようだ。同上書にイギリスの雑誌の記事が紹介されている。

…ロンドンのフィナンシャル・ニュースから特派されて日本の産業を視察し、『メイド・イン・ジャパン』と題する冊子を著したギュンスター・スタイン氏はその書の中に於いて次のように述べている。

「関税障壁、輸入割当、為替統制またはボイコット等による世界貿易の制限がなかったならば、日本は世界最大の輸出国となっていたであろう。

日本工業の発展と輸出の躍進は、東洋的能率の一大示現である。

日本の発展は同時に東洋諸国の工業発展を刺激するもので、現に支那工業はこの刺激を受けること甚だ大なるものがある。

いつかは大人口を有する東洋が、大工業的発展を来たし、世界市場を席巻する日が来るに相違ない。かかる時における日本は、世界産業の主役として、国際市場に臨み得るだろう。」

同上書 p.360~361

日本製品は今日も世界で高く評価されているようだが、市場競争力が強くて欧米の企業のシェアを奪うようなことがあると、欧米から様々な制限を受けることは今も同様である。

日本と欧米の植民政策の違い

世界の有色人種は過去数百年にわたり白人に搾取されてきたのだが、日本が領有した地域の統治方法は全く異なっていた。そのことは有色人種に希望を与えたが、白人たちにとっては迷惑なことであったようだ。

日本の振興を恐れる白人たちは、その植民地の土民に対し、日本の帝国主義と侵略方策を捏造誇張して恐怖せしめているが、日本が白人的侵略者にあらずして、後進民族の真の味方であり指導扶掖者であることは、その三十年来新附の台湾、朝鮮、樺太および最近提携の友邦満州国や、親善関係の北支に対して執っている政策を見ればわかる。日本の如く多額の金を新附の地方につぎ込み、友邦善隣に対して犠牲的援助を為す国はおそらく世界にないであろう。事実は何ものよりも雄弁である。日本があまりに植民地を愛撫しすぎるのに対し、白人らは実に迷惑しているのである。

すなわち過去数十年間に於いて、日本が台湾や朝鮮に対して行った植民政策は、余りに土民の幸福を本位と為しすぎると白人たちは言っている。つまり日本は余りに親切過ぎると彼らは奇異の感を抱いているのである。

日本人は自己と同様に、台湾や朝鮮の人々を教育しようとする。自己の生活程度まで彼らを引き上げ、自己同様の文化を享楽せしめようとするから、従って植民地に金をつぎ込むこと莫大で、しかもその金は返ってこないのである。これは欧米白人のいわゆる植民政策の趣旨とは反しているであろう。

満州や北支は日本の植民地ではないけれども、ともに経済ブロックを作ろうとする日本の方針は、彼らを搾取せんとするのではなくして、彼らの生活を安定せしめ、彼らの手によって資源を開発せしめ、彼らの購買力を根本的に養成しようというのである。

つまり日本のやり方は、相手方の経済力を培養して、その上に日本と同様の文化を打ち樹て、日本もそれによって経済上の利益を得ようというので、いわゆる母国も植民地も共存共栄を図ろうとするのである。日本はこの点に於いて有色人種の経済的自決、民族的自決のリーダーの資格があると信ずる。欧米白人の行き方は根本的に考えが違ったところに出発点を置いている。彼らは元来有色人種を自己と同等に考えて居らぬ。彼らは世界は白人の為に造られ、有色人種は白人の幸福を充足するために存在しているとしか考えて居らぬのである。故にその経済政策も有色人種の実力を培養することに基調を置かずして、現状に打ち捨て搾取することのみを考えるのである。

同上書 p.365~366

例えばイギリスのインド統治では、イギリスは本国からの財政支出はせず、インドから本国費という名の一定額を貢納させていただけだが、わが国の場合は巨額の財政支出をしてインフラを整え、民間企業が設備投資をして多くの工場を設立した。わが国の巨額の投資なしに韓国の近代化はありえないことは以前このブログで書いたので参考にしていただきたい。

民族に関するGHQ焚書

GHQ焚書リストかの中から、本のタイトルに「民族」を含む本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| 亜細亜民族起つ | 中平亮 | 東洋研究会 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1445187 | 昭和7 | 東洋研究叢書 ; 第4巻 |

| アジア民族興亡史観 | 松本君平 | アジア青年社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1459164 | 昭和18 | |

| 亜細亜民族と太平洋 | 松本悟朗 | 誠美書閣 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1273685 | 昭和17 | Kindle版あり |

| アジア民族の中心思想. 印度篇 | 高楠順次郎 | 大蔵出版 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1913135 | 昭和16 | Kindle版あり |

| アジア民族の中心思想. 支那・日本篇 | 高楠順次郎 | 大蔵出版 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040365 | 昭和13 | Kindle版あり |

| アジヤ周辺民族史 | 竹尾 弌 | 今日の問題社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042356 | 昭和18 | 東洋民族史叢書 ; 5 |

| アメリカ民族圏 | 稲原勝治 | 竜吟社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1438890 | 昭和18 | |

| 異民族の支那統治史 | 東亜研究所 編 | 大日本雄弁会講談社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1877751 | 昭和19 | |

| 印度の民族運動 | 総合印度研究室編 | 総合印度研究室 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1876627 | 昭和18 | |

| 印度民族運動史 | 加藤長雄 | 東亜研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1682698 | 昭和19 | 東研叢書 第10 |

| 印度民族論 | 堀 一郎 | アジア問題研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1216965 | 昭和15 | 戦争文化叢書 ; 第20輯 |

| 美しき民族 | 秦 賢助 | 忠文館書店 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和16 | ||

| 永遠の民族 | ヘルマン・ゲーリング [他] | 青磁社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044832 | 昭和16 | |

| 回教民族運動史 | 陳捷 中山一三訳 | 照文館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045101 | 昭和18 | |

| 海洋地政治学:民族と制海権 | ヨーゼフ・メルツ | 科学主義工業社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045012 | 昭和16 | |

| 科学と民族 | 浦本淅潮 | 人文書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1227908 | 昭和12 | |

| 斯くして我が日本民族は 世界を統一する |

井頭利栄 | 国粋大衆党 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1097842 | 昭和10 | |

| 建国の精神と日本民族の覚悟 | 池田秀雄, 小磯国昭 共述 | 松山房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1098125 | 昭和7 | |

| 興亜の理念と民族教育 | 由良哲次 | 小学館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1070072 | 昭和16 | 教育新体制の書. 第2 |

| 皇道本義大和民族の生活原理 | 希聲莊 述 | 希聲莊 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/10297653 | 昭和14 | |

| 国民党支那の教育政策 特にその民族主義的傾向を中心として |

東亜研究所 | 東亜研究所 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和16 | ||

| 指導者民族の優生学的維新 | 池田林儀 | 日本出版社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1064564 | 昭和17 | |

| 食糧と民族 | 後藤興善 | 成史書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1065538 | 昭和18 | |

| 聖なる大和民族の使命 | 安岡義隆 | 豊和会 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1092595 | 昭和11 | |

| 青年よ起て : 世界変局と大和民族の使命 |

松岡洋右 | 日本思想研究会印刷所 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1447743 | 昭和8 | |

| 世界新秩序の建設と枢軸民族の使命 | ミアバッハ、工藤長祝 | 鉄十字社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1060824 | 昭和16 | |

| 世界に於ける民族闘争と文化戦 | 野一色利衛 訳 | 第一公論社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1062844 | 昭和17 | |

| 世界変局に処する我が大和民族 | 鈴木貞一 | 目黒書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1265551 | 昭和17 | 新国民文化叢書. 13 |

| 戦争と日本民族 | 山上八郎 | 文明社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1460272 | 昭和17 | |

| 創造の民 日本民族 | 豊澤豊雄 | 青年書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1875313 | 昭和16 | |

| 対英戦と被圧迫民族の解放 | 小倉虎治 | アジア問題研究所 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1268185 | 昭和14 | 戦争文化叢書 ; 第8輯 |

| 大東亜の原住民族 | H.A.ベルナツィーク等 日本拓殖教会 編 |

岡倉書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1062634 | 昭和18 | |

| 大東亜の民族と宗教 | 東京帝国大学仏教青年会 | 東京帝国大学仏教青年会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1919083 | 昭和18 | |

| 大東亜民族誌 | 東亜経済懇談会 | 鱒書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1878354 | 昭和19 | |

| 太平洋民族誌 | 松岡静雄 | 岩波書店 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1453694 | 昭和16 | |

| 大陸民族の風韻 | 勝又治郎 | 黄河書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1460057 | 昭和17 | |

| 中亜民族共和国事情 カサクスタン紀行 | 中央アジア研究会 | 中央アジア研究会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1686606 | 昭和14 | 中央アジア叢書 第二輯 |

| 中国民族自救運動之最後覚悟 | 梁漱溟 | 大亜細亜建設社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044802 | 昭和16 | |

| ツラン民族運動とは何か : 吾等と血をひくハンガリー |

今岡十一郎 | 言海書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1266858 | 昭和10 | |

| ツラン民族圏 | 今岡十一郎 | 竜吟社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1460150 | 昭和17 | |

| 天照民族と世界維新 | 権藤重義 | 平凡社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039460 | 昭和17 | |

| 天孫民族よ神道に帰へれ | 吉良宇治那理 | 河原資郎 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1096743 | 昭和13 | |

| 東亜民族論 | 白柳秀湖 | 千倉書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1270004 | 昭和16 | |

| 東亜民族教育論 | 海後勝雄 | 朝倉書店 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1277210 | 昭和17 | |

| 東亜民族の指針皇道日本の実体 | 東亜研究会 編 | 大亜細亜社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1057095 | 昭和14 | |

| 東洋に於ける素朴主義の民族と 文明主義の社会 |

宮崎市定 | 富山房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1918128 | 昭和15 | 支那歴史地理叢書 ; 第4 |

| ナチスの民族教育 | 安藤堯雄 | 弘学社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/3463686 | 昭和17 | |

| 南方の民族 | 羽生操 | 興風館 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1453161 | 昭和19 | |

| 南方民族運動 | 満鉄東亜経済調査局 | 大和書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044549 | 昭和18 | 新亜細亜叢書. 第3 |

| 南方民族運動史 | 片山真吉 | モダン日本社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1877419 | 昭和17 | |

| 南洋の文化と土俗 : 東印度民族誌 | 宮武正道 | 天理時報社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1460063 | 昭和17 | |

| 南洋民族誌 | 沢田 謙 | 日本放送協会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1062716 | 昭和17 | ラジオ新書 ; 92 |

| 西亜細亜民族 | 岡島誠太郎 三島安精 内藤智英 | 六盟館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/3438273 | 昭和18 | 民族叢書 ; 6 |

| 日本民族精神 | 松尾小三朗 | 帝国経済聯盟 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1271171 | 昭和10 | |

| 日本民族信念 | 原房孝 | 東文書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1024061 | 昭和13 | |

| 日本民族と新世界観 | 小川弥太郎編 | 葛城書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044693 | 昭和18 | |

| 日本民族の思想と信仰 | 田中治吾平 | 会通社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040093 | 昭和18 | |

| 日本民族の根本自覚 | 多賀宗之 | 朝光会本部 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1029746 | 昭和8 | |

| 日本民族の海外発展の跡を観る | 梁瀬春雄 | 天元書房 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| 日本民族の新目標 | 国際思想研究所 | 国際思想研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1232925 | 昭和9 | 現代国家民族大観1 |

| 日本民族の政治哲学 | 藤沢親雄 | 巌松堂書店 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1246541 | 昭和12 | |

| 日本民族の大陸還元 | 金子定一 | 千倉書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1881943 | 昭和14 | |

| 日本民族の力 | 田中寛一 | 蛍雪書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1460145 | 昭和17 | |

| 日本民族理想 | 西村真次 | 東京堂 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1466425 | 昭和9 | |

| 日本民族論 | 白柳秀湖 | 千倉書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1461375 | 昭和17 | |

| ニユーギニアの自然と民族 | 太平洋協会 編 | 日本評論社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1874537 | 昭和18 | 太平洋全集 ; 第7巻 |

| 緬甸の自然と民族 | 中島健一 | 養徳社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1454980 | 昭和19 | |

| ビルマ民族解放録 | 高田一夫 | 新小説社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045100 | 昭和19 | |

| 比律賓群島の民族と生活 | 仲原善徳 | 南方出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044211 | 昭和17 | リストは著者相違 |

| 武士道と日本民族 | 花見朔己 | 南光書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039557 | 昭和18 | |

| 北京の窓 : 民族の対立と融和 | 斎藤清衛 | 黄河書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1877535 | 昭和16 | |

| 凡人の完成 大和民族と本然自教 | 近藤常治 | 本然自然堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1022992 | 昭和13 | リストは12年中央仏教社版 |

| マレーの民族 | 酒井寅吉 | 興亜日本社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1438876 | 昭和17 | |

| 満蒙民族独立の史的論拠 | 北川鹿蔵 | 日本ツラン協会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1214297 | 昭和7 | |

| 南アジア民族政治論 | 大岩誠 | 万里閣 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1459137 | 昭和17 | 国防文化撰書 ; 4 |

| 民族 : 非常體制版 | 小松堅太郎 | 目黒書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1881708 | 昭和20 | 文化科學選書 ; 4 |

| 民族解放の歌 | 津川主一 編 | 敬文館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1069254 | 昭和17 | |

| 民族科学の本義 | 池見 猛 | 東亜出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1267198 | 昭和17 | |

| 民族結合の在り方 | 山本勝之助 | 聖紀書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1062665 | 昭和18 | |

| 民族、国家、経済、法律 | ゴットル | 白揚社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1882637 | 昭和14 | 世界全体主義大系 ; 第2 |

| 民族国家と世界観 | 由良哲次 | 民族科学社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1038215 | 昭和18 | リストは19年中文館町店版 |

| 民族国家の建設 | 平井正路 | 恒星社書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1032033 | 昭和8 | |

| 民族戦 | 長野 朗 | 柴山教育出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1683868 | 昭和16 | 2020呉PASS出版で復刻 |

| 民族大東亜史 | 佐伯泰雄 | 七丈書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1918970 | 昭和18 | |

| 民族闘争新論 | 鈴木憲久 | 一元社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045099 | 昭和19 | |

| 民族と世界史 | 小松堅太郎 | 一条書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044675 | 昭和18 | |

| 民族と歴史哲学 | 宮島 肇 | 培風館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1041192 | 昭和18 | |

| 民族の意志 | 戸川行男 | 目黒書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1057595 | 昭和17 | |

| 民族農政学 | 小野武夫 | 朝倉書店 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1065954 | 昭和18 | |

| 民族の科学 | 杉田直樹 | 三州閣 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1451332 | 昭和17 | |

| 民族の勝利 | 大野 慎 | 大新社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1038418 | 昭和17 | |

| 民族の闘魂 | 谷口栄業 | 日の出書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045123 | 昭和18 | |

| 民族問題概説 | 長野 朗 | 小学館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045098 | 昭和16 | |

| 民族優生哲学 | 芝山 重 | 芝山 重 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和13 | ||

| 有色民族の復興と其経済的自決 | 宮田光雄 | 猶興書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1463875 | 昭和12 | |

| 有色民族の更生 | 水島彦一郎 | 猶興書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1223159 | 昭和12 | |

| 猶太民族と世界制覇の陰謀 | 松村吉助 | 富山房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1711608 | 昭和19 | 国文百科文庫 ; 第1 |

| 蘭印の資本と民族経済 | 浜田恒一 | ダイヤモンド社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1276280 | 昭和16 | |

| 領土、民族、国家 | ルドルフ・チェレーン | 三省堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045010 | 昭和17 | |

| 歴史上より見たる大東亜諸民族の特性 | 亜細亜文化研究所 編 | 亜細亜文化研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1062671 | 昭和19 | |

| 歴史を創る日本民族 | 石坂平 | 協栄出版社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1267348 | 昭和17 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント