「武士道」をキーワードにしてGHQ焚書リストを調べると、結構多くの書籍が引っかかる。よく似た言葉に「士道」という言葉があり、多少ニュアンスは異なるが、ほぼ「武士道」と同様な意味で用いられるようなので、それらを加えると「武士道」に関するGHQ焚書は42点存在する。

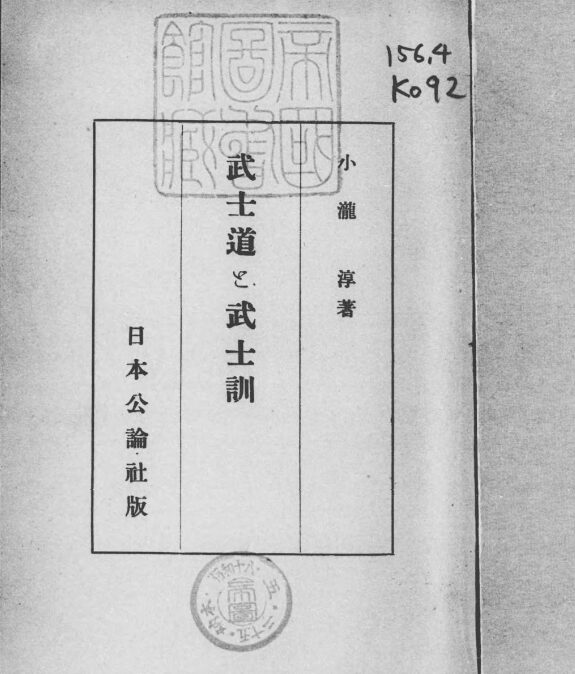

『武士道と武士訓』

今日のわが国では「武士道」という言葉はほとんど死語のようになってしまったが、その理由は連合国が日本軍が勇敢に戦うことに怖れをなし、「武士道」に関する書籍の多くを焚書処分したことと無関係ではないだろう。

『武士道と武士訓』という本の序文には次のように書かれている。

比島に惨敗した米兵は、彼等が日頃の傲岸不遜に似ず、我が武士的敢闘の下に辟易し、捕虜となってからその時の物凄さを思い起こし「日本軍は五十人が十人になっても攻めて来る。十人が五人になっても激しく攻撃して来る。そして最後の一人となると、より激しく突撃して来る」と身を震わした。

これは我が武士道精神の前に屈服したのであり、彼らにない神秘の力を日本軍の上にのみ感得したものである。かくて我が武士道精神は大東亜圏以外にも氾濫し、欧米人の心胆を寒からしめたもので、今後の彼等は、剣戟を交える前にまず戦意の喪失を来たし、皇軍の蹂躙に委するより外なかろう。日章旗を仰ぐには、彼等の眼は、はや眩しさに耐えないのだ。…中略…

傲岸であった宿敵米国が、今に及んで我が武士道的気魄に戦慄し、表面を糊塗しながらも、慴伏の色を如何ともし得ない彼等の醜状を見るべきである。これを語るものは誰あろう。曩の駐日米国大使であったグルーである。彼は最近「真珠湾一周年記念」なる一書を出版したが、その中に…悲鳴をあげているのである。

『日本人の態度は、自己の優越性と強力、「英語国民」の劣等生と脆弱という観念から出発している。余は日本国民を無意味に褒めそやそうとは思わぬが、しかし彼等が固く一致団結して政府を支持し、軍部の方針が常に正しいと考えていることだけは確かだ。

日本国民は戦時下における食料の切り詰めを忍び、一杯の飯を半分にしても、種々の困難に耐え忍ぶだろう。人的物的の最後の一滴が尽きるまで、彼等は戦うであろう。

しかも軍隊に一貫して流れている戦闘精神は、決して見逃すことの出来ない日本軍の動力である』

と。もとより彼グルーは、これを以て自己国民への鞭撻に供したものであるが、しかしながら彼等米国国民は、これによって或いは奮起するでもあろう前に、我への抗戦に怯けつつあるを如何せん。グルーの言に敵意の漲るものは認めるが、「軍隊に一貫している戦闘精神」の語を以て、日本精神を築き上げている我が武士道的心胆を認め、この前に屈服の色を示したのは、さすが駐日の年久しかっただけ、日本及び日本人を良くぞ知り得たといおう。

小滝淳 著『武士道と武士訓』日本公論社 昭和18年刊 p.3~6

『武士道と武士訓』は武士道に関する訓話などを集めた本だが、武士でなくとも人生の参考になりそうな文章が少なくない。たまたま目に留まった『武道初心集』の一節を紹介したい。

常々人もなげなる口をきき、理智発明をうわべにしても、死の覚悟が出来ていなければ、今を限りの時に臨み、前後不覚に取り乱し、最期を見苦しくするなら、たとい生前に善行があっても水の泡となり、一時に見下げ果てられ、一生に恥を塗ることになる。

これを戦場について考えても、その時つたなくて勝負に負け、敵に首を渡す際でも、名を問われれば落ち着いて名乗りを上げ、にっこと笑って見せるほどわるびれないのは、かねて討死と覚悟を極めているからである。あるいは療治のかなわぬ深傷を負っても、番頭組頭の聞く前でしかと物もいい、手負い振もたしなみ、人事様に果てるなら、みごとな武士の最期とほめられる。

老人ならばいうに及ばず、たとい年若くとも、大病を受けては覚悟を極め、今生に心残りのないよう遺言すべきは遺言し、礼をいうべきには礼をいい、心静かに死を待つこそ、これが最期に処する武士の嗜みである。然るに本復しない病気であるとの思慮もなく、病気が軽いといわれれば喜び、重いといわれれば嫌がり、かれこれと医者を選び換え、病気平癒の祈願をかけるなど、うろたえるさま目もあてられず、病気重り行くにかかわらず、何一ついい遺そうとしないとは、見苦しい未練である。

このようにして一生一度の臨終をしぞこねるのは、死を心にあてていないからである。戦場で最期を遂げない武士は、覚悟のほどを見せるため、畳の上での最期を、一生一度の大事とすべきである。

同上書 p.96~98

昔の政界や財界には信頼するに足る人物が少なからずいたと思うのだが、今のわが国には信念らしきものもなく、強い者の言いなりに動き、本来やるべきことを後回しにしてポストにしがみつくような人物が多すぎる。わが国で人の上に立つ人物は「武士訓」を学んで人格を磨いてほしいものである。

『武士道と日本民族』

次に紹介したいのは『武士道と日本民族』。著者の花見朔己 は福島県喜多方市出身の日本の歴史学者で安土桃山史の権威とされる東京帝国大学史料編纂官であった人物である。『会津』、「日本近世史説」『日本武将伝』『日本文化史 第九巻』等の著作があるが、GHQによって焚書処分されたのは本書のみである。

本書によると「武士道」という言葉は、応永十九年(1412年)に制定された今川了俊の壁紙に登場するのだが、当時は「弓馬を主とする武道そのもの」という意味合いで用いられていたようである。

江戸時代になって武士が心得るべき道徳的なことがらについては「士道」という言葉がよく用いられるようになり、「武士道」という言葉も同じ意味で用いられていたが、今日では「武士道」と言う言葉を用いるのが一般的である。

武士道とはつまるところ古来武士が実践躬行して来た道徳であり、日本民族の民族精神が具現化したものとも言えると論じている。

元来わが国民は太古以来尚武の国民で、武を以て国本としたことは疑うべからざる事実である。…中略…この尚武の日本精神が根幹となって、さらに三千年の歴史を経る間に儒教並びに仏教などの精神が加味され、次第に修養を経て発達して完全な形となって、終にひとり武士の守るべき道徳たるのみならず、ひいては今日我々がいう日本精神というものの一形態となったものである。即ち武士道の根幹は尚武の精神であって、さらにこれに儒仏二教が両翼となって扶養して来たもので、かくて次第に完全なる発達を遂げるに至ったものである。

…中略…武士道にはその武士道を立てた教祖とかあるいは祖師というものもなければ、またその武士道の協議を示すところの経典というものもない。…中略…武士道の起源が日本精神に基づき、遠く神代に発して自然的に発達し、中頃儒教・仏教の影響を受けて次第に研磨さられて発達したものであるから、格別取り立てて教祖と言う者はなかったのである。而してまたその経典というものもなかったのである。

これ一つはわが国民が所謂言挙げせぬ民族で、すべて実践主義であったから、これを言語文章に現わして世に伝える必要もなかったであろうし、また一つにはわが国の国家社会の組織が肇国以来のおのづから君臣の分定まって、国民は何ら疑義の挟むべきものがなく、偏に皇室を奉戴し、皇室に於かせられてはまた国民を視ること子弟の如くであったから、国民たるものはおのづからにして臣道を守って、君臣の分を紊るが如きことがなかったからであろう。されば武士道の解釈の如きは、人によってその方法を異にするも差し支えないわけであるが、その徳目の如きは自ずから定まって、その間何らの疑義を生じることがないのである。

花見朔己 著『武士道と日本民族』南光書院 昭和18年刊 p.9~11

わが国が神代から武勇を重視してきたことは、天孫降臨の際に天照大神が瓊瓊杵尊に授けた三種の神器の中に、天叢雲剣があることなど日本神話の中に武器を大切にしてきた記述があることからわかる。

古代においては、物部氏と大伴氏が武を以て朝廷に奉仕していたのだが、武家時代になると武を以て奉仕する対象が変化していくことになる。

わが国民の君に忠を尽くし、所謂一旦ことあらば義勇奉公の年に振るい立つことは、既に古来の伝統的精神で、今更あらためて言うまでもないところであるが、この君とは古にあっては天皇を指し奉り、やや後世になっては己の仕える主を指していうことになって、非常に混淆した曖昧な言葉となったのであるが、武家時代となるとこの君臣関係は、多くの場合、むしろ主従関係を意味するものとなったのである。かの東大寺の大仏再興で有名な僧重源が頼朝の助援を請える書状に、「君」の力によらなければならぬとあったので、頼朝はこれに対し「君」とは自分を指していうのか、もし自分を指すならばそれは恐れ多いことである。自今使うてはならぬと戒めたということであるが(柏木貨一郎文書)、なるほど君という文字本来の意味はそうあるべきである。…中略…

しかしどの道わが国民たるものは、一人として忠君愛国の精神を持たぬ者はないのであるから、天皇の御為に一命を捧げ奉るという精神は必然的に何人にもあるわけで、従って武を以て生命とする武士にあっては、一層その精神に燃え立つわけであったことは既に説いたところである。然るにそれが武家時代になっては、武士がその主と仰ぐものに対して、事ある場合に一命を捧げることを第一のつとめとするに至ったことは明らかなことで、ここにわが中世以降の武家政治の起こった時代とは格段な差別のある所以も了解せられる所以である。

同上書 p.136~137

著者は第八章に「従来の学者によって論じられた武士道の徳目は、決して武士のみが厳守すべきものでないのみならず、むしろこれはわが国民が上下斉しく守らねばならぬ人倫五常の道に過ぎない」とし、武術については武士の専業であったが、「人倫五常の道は常に教養せられ、忠君愛国の念は常に養成せられていたから、何時にても農工商より武士たるを得たのである。これ実に明治に至りて武士階級の廃止せられて国民皆兵の現代に至っても、我が武士道精神はいささかの衰微もみざるのみならず、益々その熾烈を見るに至れる所以である。しかして今日はこの武士道精神を一層助長せしめて、国民精神または日本精神とさえ称えられるに至って、ここに全国民的の精神薫育の中心とさえならんとしつつあるのである。(p.194~195)」と書いている。

武士階級がなくなっても武士道精神が残り、明治以降の数々の戦争に於いて日本軍の強さは敵軍を何度も驚愕させてきたのだが、GHQが武士道に関する書籍の多くを焚書処分にした理由は、このあたりに在るのだと思う。

武士道に関するGHQ焚書リスト

GHQ焚書リストかの中から、本のタイトルに武士道と関連のある用語を含む本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| 愛国の熱情と武士道 | 松波治郎 | 博正社出版部 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| 皇国武士道 | 森 清人 | 第一出版社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和14 | ||

| 産業武士道 | 菊地麟平 | ダイヤモンド社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039374 | 昭和17 | |

| 士道至言 | 高橋福雄 | 桑文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1255346 | 昭和12 | |

| 新日本精神に就いて 武士に現れたる日本精神 |

海老名弾正 渡瀬常吉 | 新日本精神研究会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1257457 | 昭和12 | ひのもとパンフレット. 第3輯 |

| 空の武士道 | 野口昂 | 河出書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1465681 | 昭和8 | |

| 大義武士道訓 | 大道寺友山 | 鶴書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039553 | 昭和19 | |

| 大日本建国史 : 附・日本武士道史 | 平原北堂 | 勅語御下賜記念事業部 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1090805 | 昭和13 | |

| 日本精神と武士道 | 仁木笑波 | 浩文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1235363 | 昭和9 | |

| 日本精神文献叢書第13巻 士道篇上 | 河野省三 編 | 大東出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1256972 | 昭和14 | |

| 日本精神文献叢書第14巻 士道篇下 | 加藤咄堂 編 | 大東出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1256982 | 昭和14 | |

| 日本武士道史 | 永吉二郎 | 中文館書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1213312 | 昭和7 | |

| 日本武士道史の体系的研究 | 石田文四郎 | 教文館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039575 | 昭和19 | |

| 葉隠武士道 | 松波治郎 | 一路書苑 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039579 | 昭和17 | 2023年ダイレクト出版復刻 Kindle版あり |

| 葉隠武士道精義 | 中村常一郎 | 拓南社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039582 | 昭和17 | |

| 武士団と神道 | 奥田真啓 | 白揚社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1687154 | 昭和14 | 日本歴史文庫 |

| 武士道 | 安部正人 編 | 大東出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1909172 | 昭和15 | |

| 武士道概説 全 | 田中義能 | 日本学術研究会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1178144 | 昭和7 | Kindle版あり |

| 武士道教本 | 丸岡英夫 編 | 言海書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1235916 | 昭和10 | |

| 武士道散華 | 萩原新生 | 牧書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1031128 | 昭和17 | |

| 武士道死生観 | 神永文三 | 宮越太陽堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039574 | 昭和18 | |

| 武士道初心集 完本 | 佐藤堅司 | 三教書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039551 | 昭和18 | |

| 武士道精神 | 日本文化研究会編 | 東洋書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1236815 | 昭和10 | 日本精神研究. 第4輯 |

| 武士道精神 | 伊藤千真三 編 | 進教社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1222727 | 昭和12 | |

| 武士道全書 第三巻 | 井野辺茂雄編 | 時代社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1913230 | 昭和19 | |

| 武士道全書 第四巻 | 佐伯有義 編 | 時代社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1913238 | 昭和19 | |

| 武士道全書 別巻 | 佐伯有義 編 | 時代社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039573 | 昭和19 | |

| 武士道読本 | 武士道学会 編 | 第一出版協会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1257554 | 昭和14 | |

| 武士道と師道 | 羽田隆雄 | 培風館 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1074555 | 昭和15 | |

| 武士道と日本民族 | 花見朔己 | 南光書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039557 | 昭和18 | |

| 武士道と武士訓 | 小滝 淳 | 日本公論社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039577 | 昭和18 | |

| 武士道の権化 加藤清正 | 合志芳太郎 | 合志芳太郎 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和10 | ||

| 武士道の真髄 | エルヴィン・ベルツ | 天理時報社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039544 | 昭和17 | |

| 武士道の神髄 | 武士道学会 編 | 帝国書籍協会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039546 | 昭和16 | |

| 武士道の精神 | 橋本 実 | 明世堂書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039560 | 昭和18 | |

| 武士道の大義 | 軍事史学会編 | 地人書館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039555 | 昭和18 | |

| 武士道の本質 | 井上哲次郎 | 八光社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039572 | 昭和17 | |

| 武士道宝典 | 佐伯有義 | 実業之日本社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1257560 | 昭和14 | |

| 武士道要意 | 剣聖会 編 | 剣聖会 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1259523 | 昭和8 | |

| 武士道論攷 | 古賀斌 | 小学館 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039576 | 昭和18 | |

| 邦文武士道: 附・武士道と北条時宗 | 新渡戸稲造 石井菊次郎、近藤晴郷編 |

慶文堂書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1235697 | 昭和10 | 武士道は岩波文庫等にあり |

| 山鹿素行の武士道 | 平尾孤城 | 立川書店 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039565 | 昭和17 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント