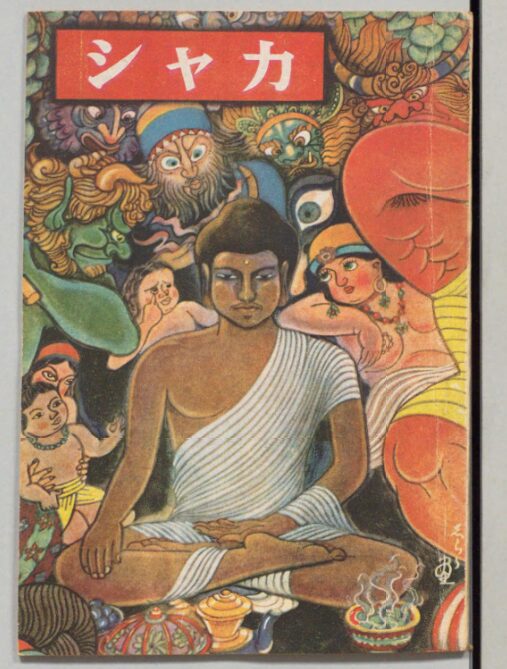

『シャカ』

仏教に関するGHQ焚書を探していると、仏教の開祖である釈迦に関する子供用の絵本がリストにあるのに驚いた。この絵本は講談社が「大東亜の偉人」を集めたシリーズの中の1冊で、全10冊のすべての作品がGHQによって焚書処分されていることに注目したい。

ちなみにこの絵本シリーズで刊行されたのは、『ウ・オッタマ』、『トヨトミヒデヨシ(豊臣秀吉)』、『ホセ・リサール』、『ジンギスカン』、『コウシ(孔子)』、『シャカ』、『トウゴウゲンスイ(東郷元帥)』、『ソンブン(孫文)』、『ノギタイショウ(乃木大将)』、『ヤマダナガマサ(山田長政)』である。戦後はあまり知られていない人物がいるので補足しておくと、ウ・オッタマはビルマ(現在のミャンマー)独立運動創設者の一人で、ホセ・リサールはフィリピンの独立運動で活躍した人物である。

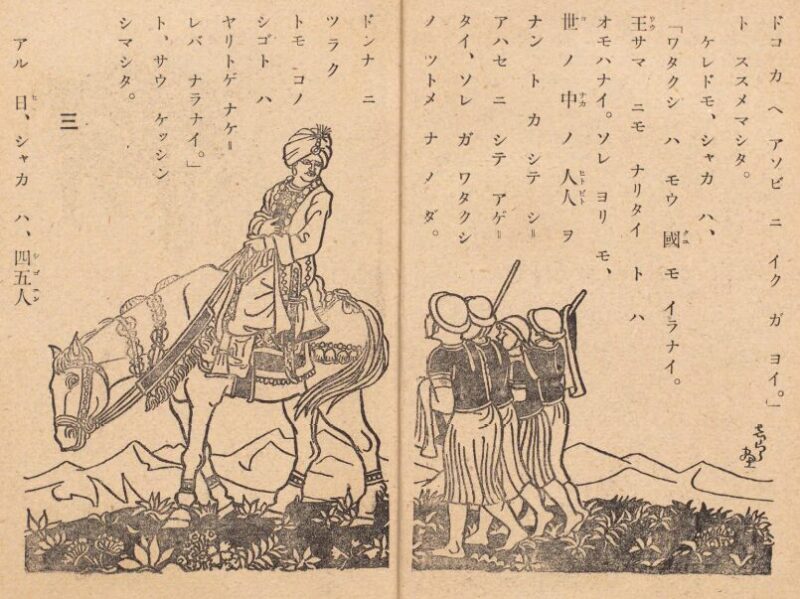

釈迦が活躍した時代については紀元前7世紀とか紀元前6世紀とか紀元前5世紀とか諸説があり、正確なことはわかっていない。釈迦の生涯については後世の教義と結びつけられてかなりの部分が創作されている可能性が高いのだが、釈迦は王族としての安逸な生活に飽き足らず、29歳の時に出家して王城を抜け出したと伝えられている。今回は『シャカ』の第三節、釈迦が旅に出た部分を紹介させていただく。原著は、漢字とカタカナで書かれているのだが、読みやすいように書き換えさせていただいた。

ある日釈迦は、四五人の家来を連れ、馬に乗って田舎へ出かけました。

どんどん駆けていくうちに、広い広い田んぼが見えてきました。

その田んぼでは、大勢の百姓たちが働いています。暑い陽が上から照りつけています。幾匹もの牛が鞭でお尻を叩かれながら苦しそうに、思い鋤を引いています。釈迦は、この牛が可哀そうで可哀そうでたまらなくなりました。そして、ひょいといま鋤き返されたばかりの田んぼの土を見ました。そこでは沢山の小鳥の群れが押しのけ合いながら何かつついています。土の中から、掘り出された虫を食べているのでした。

「ああ、これが世の中の有様だ。」

と、釈迦はこのあさましい有様をじっと見ていられず、顔を背けて、そこから逃げ出してしまいました。それからまた少し行くと、一人の年寄りが通りかかりました。

頭の毛は、すっかり白く、腰は弓のように曲がっています。杖にすがって、トボトボと歩いている姿は、本当に可哀そうに見えました。その年寄りが行ってしまうと、今度は青い顔をした病人が通りかかりました。今にも斃れそうによろよろと歩いて行きます。

しばらくすると、今度は大勢の男や女たちが大きな輿を担いでくるのに出会いました。みんなオイオイ泣いています。その輿には、色々な花が飾られ、線香の煙が立ち上っていました。

これを見ると、釈迦は急に家来の者から離れて、ただ一人森の中へと入って行きました。

そして、大きな木の下に座り込んだ釈迦は、静かに目を閉じ、そして腕を組んだまましばらくの間、じっと考え込みました。

「この世の中は、苦しいことと悲しいことで一杯だ。なぜあのように、人や動物などが苦しみ抜いて死んでいくのだろう。」

情け深い釈迦の目には、涙が流れていました。

『シャカ』大日本雄弁会講談社 昭和19年刊 p.9~14

なぜ釈迦の生涯を描いた児童向けの絵本がGHQによって焚書処分されたのか。釈迦だけでなく講談社の「大東亜の偉人」の絵本シリーズの全点が処分の対象とされたのか。今となっては想像するしかないのだが、戦勝国からすれば「大東亜の偉人」として日本人から尊敬されるような人物は認めたくなかったということではなかったか。子供たちが「大東亜の偉人」とあこがれるような人物を早い段階で潰しておきたいとの考えがあったのだと思う。

『仏教の戦争観』

次に『仏教の戦争観』という本を紹介したい。この本は仏教研究者の林屋友次郎と文筆家の島影盟の共著とあるが、林屋の序文によると林家の意見に基づき、島影が脱稿して刊行された本のようである。

支那の戦争意識は、わが国のかつての仇討ち心理に似ている。その名目はいわゆる「仇を討つ」にあったが、要するに憎しみの行為である。それであるから仇を討つことによってその争いは解決しなかった。富士の巻狩に父の仇を討った曾我の悟朗の例を見ても、頼朝は彼を好ましい若者と思って助けようとしたに拘わらず、工藤祐経の子犬房丸から更に仇討の願があったので、やむなく斬首に行なわなければならなかった。憎しみから出発した仇討ちとして、交互に仇を討ち合っては果てしがないからである。忠臣蔵四十七士を死に処したのもそれである。こうして美風が結局社会の正しい発達に弊害となることが解って、仇討ちは禁止されることになった。明治六年の仇討禁止令に

「人を殺すは国家の大禁にして、人を殺す者を罰するは政府の公権に候処、古来より父兄の為に讐を復するを以て子弟の義務と為す風習在り。右は至情止むを得ずに出ると雖も、畢竟私憤を以て大禁を破り、私儀を以て公権を犯す者にして、固より壇殺の罪を免れず。しかのみならず、甚だしきに至りては、そのことの故誤を問わず、その理の当否を顧みず、復讐の名儀を狭み、濫りに相構害するの弊往々これ有り。それ以て相済まざる事に候。これより復讐厳禁仰せ出され候上、今後不幸にして親を害せるる者之有るに於いては、事実を詳らかにして、速やかにその筋へ訴えるべく出で候。もしその儀無くば、旧習に泥し壇殺するに於いては、相当の罪過に候べき條、心得違う処これ無き様致すべきこと。」

とあって、「復讐の名儀を狭み、濫りに相構害するの弊」ととはそれを言うのである。『雑阿含経』にも…釈尊の言葉に、「戦い勝たば怨敵を増し、敗れ苦しまば臥するも安からず。勝敗二つともに捨てて、臥し覚むるは寂静の楽なり」とあって、そうした戦争を禁じられている。

屋友次郎, 島影盟 著『仏教の戦争観』大東出版社 昭和12年刊 p.96

相手を恨んで仇を討てば、相手もその復讐をしようとするためにいつまで経っても争いは解決しない。明治政府は明治六年に「仇討ち禁止令」を出して復讐することを禁じたのだが、そうすることで復讐行為によるトラブルが激減した。国と国との戦争も同じで、お互いの国が相手国を恨み続けては、決して争いが絶えることがない。

著者は続けて、戦争の原因はいかにすればなくすことができるかについて述べている。「四諦」という仏教用語が出て来るのだが、すべての結果にはかならずその原因があるという仏教の考え方に基づいて論じていると思って読んでいただきたい。

四諦による苦の解脱法なるものは、どんな苦を滅する場合にも、まずそうした苦を生じた原因を探り、その原因を滅することによってそれから生ずる苦を滅するのである。この苦を生じた原因を把握するということが、苦の解脱法に於いて先決問題になっている。その目的のためには十二因縁法というものがあって、これによって苦の根源を探求してみると、人生の苦、社会上の苦の総てが煩悩にもとづいているのを知る。煩悩とは、理想と現実の不一致を持ち来たすところの誤った行為で、言葉を変えて言えば、誤った「我」の行為とも、或いは世界及び人生に対する無知から生ずる行為とも説明される。この行為を改めないでは、苦を滅することが出来ないのは、胃病の根元である誤った行為としての大食や間食をやめないでは、いくら薬を服んでも胃病を根本的に治すことが出来ないようなものである。

今度の支那の挑戦を見ると、それは決して支那にとって避けられないものではなかったことを知る。今日の事態をひき起こしたものは支那の煩悩にもとづくものであって、それは苦の解脱法による時は、戦争と言うような最悪の結果を来たさないでも、支那自身の為に平和な解決の道が講じられなければならないからである。支那に理想と現実の不一致をもたらしたものは支那自身の煩悩の行為であるから、その点に気が付くならば、国家の悩みを解消するには、政治を正しくして、国力を回復することが肝要である。日本の今日の発展は欧米諸国から堪え難い屈辱を受けながら、それを堪えて徐々に国力の充実に努めた結果である。支那もそれをやるべきであった。

しかるに支那のこれまでにやり来たったところをみると、支那国民に国家観念無く、為政家はただ利欲を事としている。国を育て、国を護るよりも、国を如何にして儲け多く売るかを政治家の本領としている。一例を挙げれば、李鴻章がロシアに満州を渡す秘密条約を結んでいた事実などがそれである。それに付け込んだのが英国であって、阿片戦争のようなことも起こった。その結果に、理想と現実との一致しない国日の悩みの支那があるにもかかわらず、その原因となった煩悩を除くことを支那出で、ただ権利だけを主張して、暴力で国力を回復しようとしている。最も誤っているのは王正廷の外交で、その裏面に〇〇が暗躍していることは言うまでもない。殊に〇国の毒手に躍って、排日的行為が甚だしかった。

同上書 p.98~100

「今度の支那の挑戦」というのは、支那が支那事変(日中戦争)を起こしたことを指している。戦後の歴史叙述では日本側が一方的に悪者にされるのが普通だが、当時のわが国ではそのような認識ではなかった。戦後になってわが国の歴史認識は大きく変えられたのだが、あの国が大声で主張する歴史は決して鵜呑みしてはいけないとだけ言っておこう。

また「王正廷」は中華民国の外交の重鎮だが、米国留学もあり親米反日の人物であった。伏字の部分は英米と米国だと思う。

これまでにこのブログで採り上げた仏教関連のGHQ焚書

仏教関連のGHQ焚書については、これまで暁烏敏 著『神道・仏道・皇道・臣道を聖徳太子十七条憲法によりて語る』を紹介させていただいている。

仏教に関するGHQ焚書リスト

GHQ焚書リストかの中から、本のタイトルから判断して仏教に関係のありそうな本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| 印度仏教概説 下 | 大谷大学 編 | 法蔵館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1225766 | 昭和14 | |

| 皇国の三大公律と仏教 | 村井昌八 | 文明堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1023513 | 昭和13 | |

| 国体と仏教 | 椎尾弁匡 | 東文堂書店 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和16 | ||

| 国体の仰信と仏教 仏教哲理の再認識 |

稲津紀三 | 大東出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1255759 | 昭和13 | |

| 国体明徴と仏教 | 利井与隆 | 一味出版部 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1037360 | 昭和11 | |

| 国家と仏教 | 東京帝国大学仏教青年会 | 日本青少年教育会出版 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040328 | 昭和17 | |

| シャカ | ハットリ メイジ | 講談社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1874047 | 昭和19 | |

| 釈迦と提婆 | 小笠原秀昱 | 新生堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1134820 | 昭和17 | |

| 新東亜の建設と仏教 | 仏教連合会編 | 仏教連合会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1255780 | 昭和14 | |

| 神道・仏道・皇道・臣道 を聖徳太子十七条憲法によりて語る |

暁烏敏 | 香草舎 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1111202 | 昭和12 | 北安田パンフレット ; 第47 |

| 大乗仏教と日本精神 | 関 精拙 | 槻道書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1108658 | 昭和12 | |

| 中道思想及びその発達 | 宮本正尊 | 法蔵館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040367 | 昭和19 | |

| 南方共栄圏の仏教 | 長井真琴 | 前野書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040265 | 昭和17 | 日本仏教鑽仰会叢書 |

| 南方共栄圏の仏教事情 | 中島莞爾 | 甲子社書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040270 | 昭和17 | |

| 南方仏教の様態 | 竜山章真 | 弘文堂 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040278 | 昭和17 | |

| 日本精神と仏教 | 高神覚昇 | 第一書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1683677 | 昭和16 | |

| 日本精神の教育 非常時と日本精神と仏教思想 |

日高進 講述 | 第一人間道場 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1270620 | 昭和11 | 人間道講演集 ; 第3輯 |

| 日本精神文献叢書第11巻 仏教篇上 | 横尾弁匡 編 | 大東出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1256955 | 昭和14 | |

| 日本精神文献叢書第12巻 仏教篇下 | 横尾弁匡 編 | 大東出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1256964 | 昭和15 | |

| 日本仏教 | 日本文化研究会編 | 東洋書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1226580 | 昭和10 | 日本精神研究第八輯 |

| 日本仏教概論 | 大阪毎日新聞社 編 | 一生堂書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040249 | 昭和17 | |

| 日本仏教の性格 | 梅原真隆 | 全人社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040549 | 昭和18 | |

| 日本文化と仏教の使命 | 伊藤円定 | 日本禅書刊行会 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1021589 | 大正14 | |

| 念仏護国論 | 加藤仏眼 | 明治書院 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040652 | 昭和19 | |

| 仏教の戦争観 | 林屋友次郎 島影盟 | 大東出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1222754 | 昭和12 | |

| 兵と菩薩行 | 関山光次郎 | 法喜社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1080042 | 昭和14 | |

| 水戸学と仏教 | 布目唯信 | 興教書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1038548 | 昭和18 | |

| 躍進日本と新大乗仏教 | 古川雄吾 | 中央仏教者 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1223171 | 昭和12 | |

| 我国体より見たる仏教の是非と其実相 | 服部宗明 | 神燎会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1040283 | 昭和16 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント