昭和十二年(1937年)八月に発生した第二次上海事変で日本軍は苦戦を続けていたが、相次ぐ増派により攻勢に転じ、ようやく十一月九日に上海全域を占領している。しかしながら上海線における日本軍の戦死者は九千百十五人、負傷者は三万千二百五十七人と大きな犠牲が出た。

日本軍の軍紀維持を厳達

一方日本軍はもともと戦闘を上海地区に局限する方針であったのだが、追撃戦の進行と共に限界線が西方に移動したため、十二月一日には松井石根軍司令官に対し、海軍と協力して南京攻略せよとの命令が下されている。

十二月五日蘇州に到着後、松井大将は「南京は中国の首都であるから、その攻略は世界的事件である。故に慎重に研究して日本の名誉を一層発揮し、中国民衆の信頼を増すようにせよ。特に敵軍といえども抗戦意思を失いたる者および一般官民に対しては寛容慈悲の態度で愛護せよ」と指示し、参謀部が起案した「南京城攻略及び入城に関する注意事項」を要約すると、次のようなことが書かれている。これらの注意事項は東京裁判の速記録で確認できる。

(1)皇軍が外国の首都に入城するのは有史以来のことであり世界が注目しており、将来の模範となるべく、乱入、相撃、不法行為の絶無を期すこと。

(2)部隊の軍紀・風紀を厳粛にし、皇軍の名誉を毀損する行為の絶無を期すこと。

(3)外国権益ことに外交機関には絶対に接近しないことはもちろん、特に中立地帯には必要のほか立ち入りを禁じ、所要地点に歩哨を配置せよ。城外の中山陵その他、革命志士の墓及び明孝陵には立ち入らないこと。

(4)入城部隊は師団長が特に選別し、あらかじめ注意事項、特に外国権益の位置を徹底し、絶対に過誤無きを期し、必要なら歩哨を配置するべし。

(5)掠奪行為、または不注意といえども火を失する者は厳罰に処すべし。軍隊と同時に多数の憲兵及び補助憲兵を入城させ、不法行為を防止せしむべし。

『極東国際裁判軍事速記録 第214号』p.10 を要約

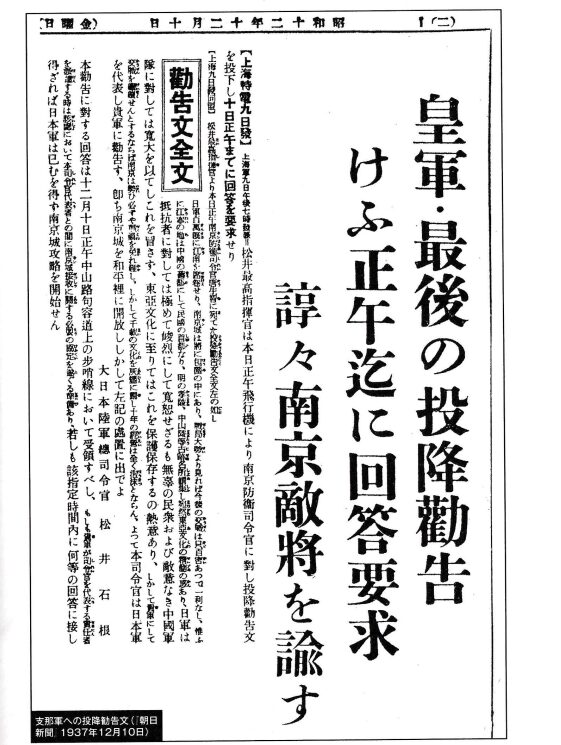

そして十二月九日に飛行機にて南京城内の中国軍に降伏勧告文を撒布し、翌十日正午までの回答を要求した。勧告文の全文は新聞にも報じられている。

…南京城は将に包囲の中にあり、戦局大勢より見れば今後の交戦はただ百害あって一利なし。

思うに江寧の地は中国の旧都にして民国の首都なり。明の孝陵、中山陵等古跡名所謂集しさながら東亜文化の精髄の感あり。日軍は抵抗者に対しては極めて峻烈にして寛恕せざるも、無辜の民衆および敵意なき中国軍隊に対しては寛大を以てしこれを冒さず、東亜文化に至りてはこれを保護保存するの熱意あり。しかして貴軍にして交戦を継続せんとするならば南京は勢い必ずや戦禍を免れ難し、しかして千載の文化を灰燼に帰し十年の経営は全く泡沫とならん。

よって本司令官は日本軍を代表し貴軍に勧告す。即ち南京城を和平裡に開放し、しかして左記の処置に出でよ。

大日本陸軍総司令官 松井石根

勧告に対する回答は十二月十日正午中山路句容道上の歩哨線において受領すべし。…もしも該指定時間内に何等の回答に接し得ざれば、日本軍はやむを得ず南京城攻略を開始せん。

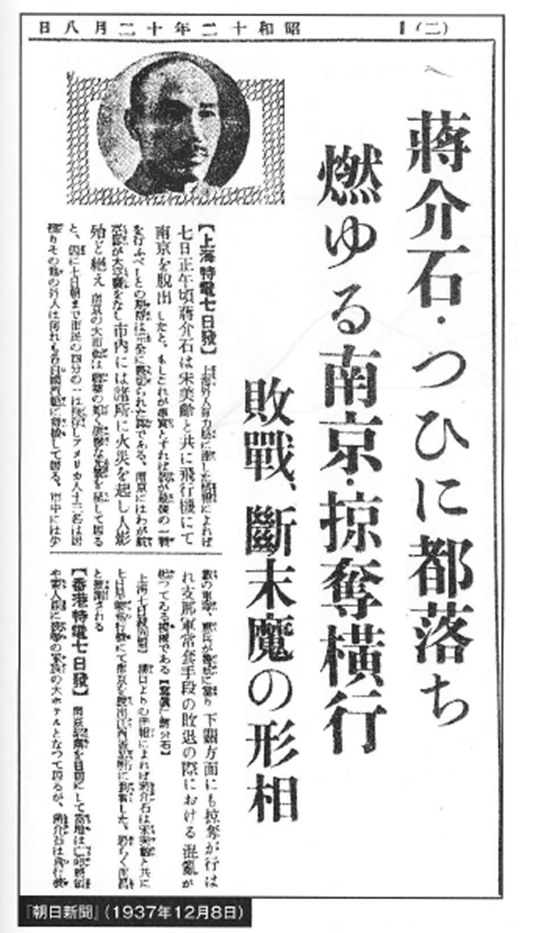

この勧告文は蒋介石総統ではなく唐生智南京防衛司令官宛となっていたのだが、実は蒋介石は二日前に南京を脱出していたのである。

蒋介石ら最高指導層の南京脱出

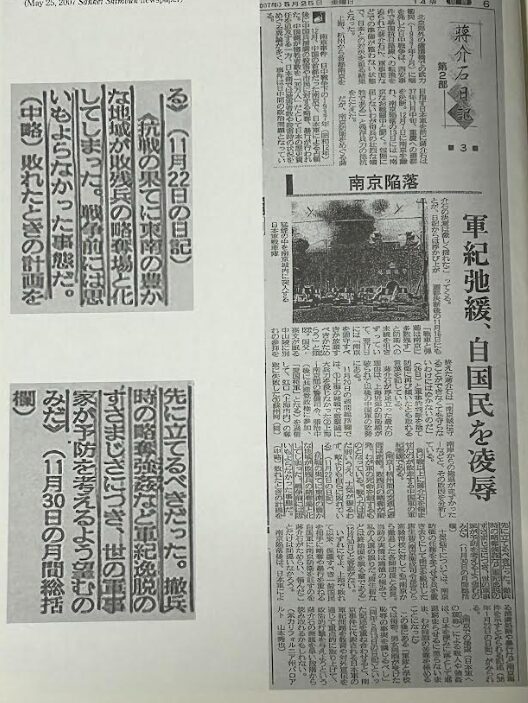

次に南京攻略戦が始まる前の中国側の動きを見てみよう。産経新聞の連載記事『蒋介石日記』第二部三(2007/5/25)によると、上海から南京に移った蒋介石は十一月二十二日の日記に、次のように書いているという。

南京―杭州間の交通と通信は途絶。敗残兵の略奪が頻発、わが軍の死命を制するものとなっている。戦う力は甚だ弱いうえ、士気が振るわず、敵よりも自らに敗れている。

さらに蒋介石は、日記の十一月三十日の月間総括欄には次のような記録があるという。

抗戦の果てに東南の豊かな地域が敗残兵の掠奪場と化してしまった。戦争前には思いもよらなかった事態だ。…中略…敗れた時の計画を先に建てるべきであった。撤兵時の掠奪強姦など軍規逸脱のすさまじさにつき、世の軍事家が予防を考えるよう望むのみだ。

上海から南京に至る距離は約三百㌔だが、移動中に中国兵が掠奪を繰り返し、士気が振るわないことを蒋介石が嘆いていることは注目して良い。日本側の資料にも同様な記録が多数存在しているので、中国の敗残兵が略奪や暴行を行ったことは疑いようがないのだ。重要なことは、このようなレベルの中国兵が多数上海から南京に移っていたということである。

ドイツ軍事顧問団に鍛えられた中国の精鋭軍は相当大きな損害を被っていた。補充兵が何度も送り込まれたのだが充分な訓練を受けておらず、とても日本軍と戦える戦力ではなかったのだ。

蒋介石は十一月中旬に、南京を守るべきか否かについて前後三度にわたり首脳会議を行っている。会議では地形上防衛が難しいことから南京放棄論が優勢で、ドイツ軍事顧問団のファルケンハウゼンも出席し南京放棄論に賛成していたという。しかしながら唐生智将軍が南京を死守すると発言し蒋介石がそれに賛同したことから、唐生智を南京防城総司令官に任命して、南京を死守することが決定したのである。

ところが、十一月十九日に国防最高会議で首都を南京から重慶に移すことを決定し、わが日本軍が南京郊外に迫った十二月七日に、蒋介石は婦人の宋美齢とともに南京を脱出して漢口に飛び、続いて何応欽軍政部長らの重要人物が幕僚達と共に夜陰に乗じて南京を脱出して漢口に向かっている。 蒋介石が南京を脱出したことはわが国の新聞でも報じられている。

中国軍による焦土作戦

かくして首都南京は国家の最高指導層から見棄てられ、唐生智率いる十万の兵に任されることとなったのだが、そのあとで起こったのは、いつものように中国軍による焦土作戦と兵による掠奪である。

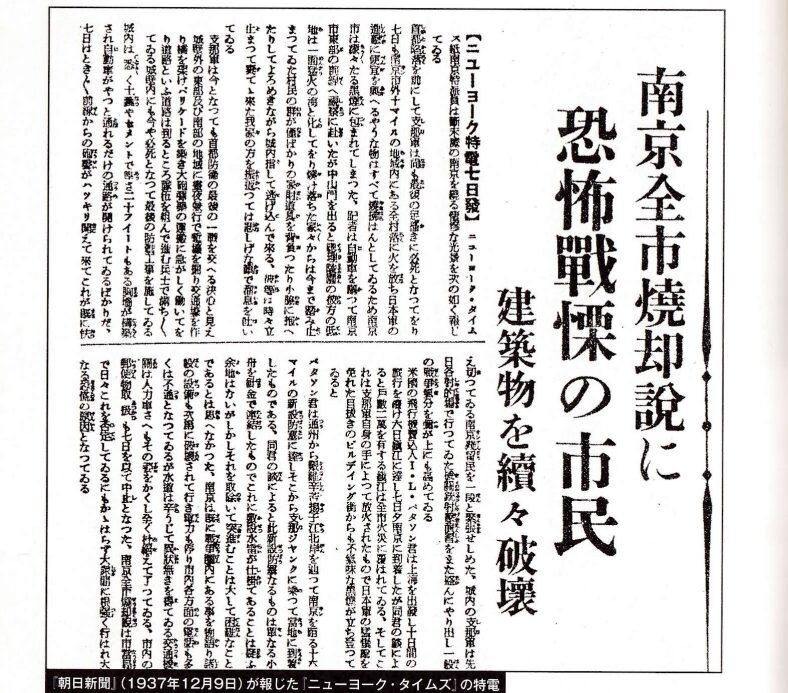

ニューヨークタイムズのダーディン記者はのちに南京で日本軍による大虐殺があったと報じた人物だが、日本軍と交戦する前に中国軍による焦土作戦が行われていたことを報じ、十二月九日の朝日新聞がそのニューヨークタイムズの記事を紹介している。

七日も南京市外十マイルの地域内にある全村落に火を放ち、日本軍の進撃に便宜を与えるような者は全て焼き払わんとしているため、南京市は濛々たる黒煙に包まれてしまった。記者は自動車を駆って南京市東部の前線へ視察に赴いたが、中山門を出ると総理陵園のかなたの低地は一面猛火の海と化しており、焼け落ちた家々からはいままで踏みとどまっていた村民の群れが僅かばかりの家財道具を背負ったり小脇に抱えたりしてよろめきながら城内指して逃げ込んでくる。…

水間政憲『ひと目でわかる日韓・日中歴史の真実』PHP2012年刊 p.45

このようにして大量の中国民衆が南京城内に設置されていた「安全区」に逃げ込んでいった。「安全区」はアメリカ人宣教師らの発案により南京の難民救済を目的に設置されたもので、日本軍が公式に承認したものではなかったが、松井大将はこの地域に攻撃することを許さなかった。

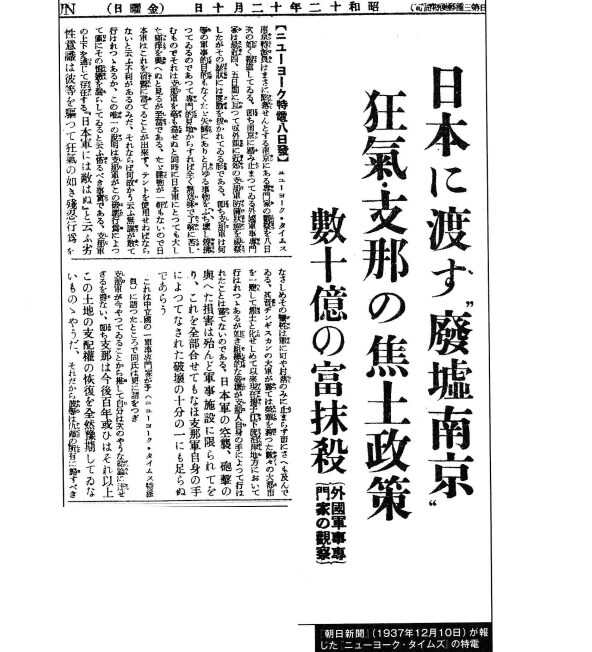

八日もダーディン記者は記事を書き、朝日新聞がニューヨークタイムズの記事を紹介している。この記事も日本の南京攻略戦が始まる前の話である。

支那軍は何等の軍事的目的もなくただやたらにありとあらゆる事物をぶち壊し焼き払っているのであって、専門的見地からすれば全く無意味で了解に苦しむもので、それは支那軍を毫も益せぬと同時に日本軍にとっても大した痛痒を与えぬと見るが至当である。ただ建物が一軒もないので日本軍はこれを宿営に当てることが出来ず、テントを使用せねばならないという不利があるのみだ。

それならば何故こういう無謀が敢えて行われつつあるのか。この唯一の説明は支那軍がこの破壊行為によって僅かにその憤懣を漏らしているという恐るべき事実である。支那軍の上下を通じて存在する『日本軍には敵わぬ』という劣勢意識は彼らを駆って狂気の如き残忍行為をなさしめて、その犠牲は単に町や村落のみに止まらず市にさえも及んでいる。

その昔ジンギスカンの大軍がかつては栄華を誇った数々の大都市を一変して焦土と化さしめて以来、現在揚子江下流沿岸地方において行われつつあるが如き組織的な破壊が、支那人自身の手によって行われたことはかつてないのである。日本軍の空襲、砲撃の与えた損害は殆んど軍事施設に限られており、これを全部合わせても支那軍自身の手によってなされた破壊の十分の一にも足らぬであろう。

水間政憲『ひと目でわかる日韓・日中歴史の真実』PHP2012年刊 p.46

中国には古来から堅壁清野と呼ばれる焦土作戦があって、城壁に囲まれた市街地内に人員を集中させ(堅壁)、城外は徹底して焦土化する(清野)ことにより、進攻してきた敵軍が何も接収できないようにして疲弊させることが目的で、そのために多くの民衆が犠牲になるのだが、蒋介石の国民革命軍がこの作戦を採用し、上海など各地で破壊が行われた。ニューヨークタイムズのダーディン記者が、日本軍が与えた損害よりも、中国軍による損害の方がはるかに多いと記しているのだが、このことは多くの日本人が知るべきだと思う。

唐生智司令長官の逃亡と中国軍の大混乱

十二月七日に南京を脱出した蒋介石総統の後を任された唐生智防衛司令長官は、十二月十一日に全軍に「各隊各個に包囲を突破して、目的地に集結せよ」と指令しておきながら、十二日の中華門・光華門陥落数時間前に逃亡してしまっている。そして長江への逃げ道になる南京城の挹江門には兵を逃亡させないために督戦隊を置いていったという。

指揮官が不在であるということは全軍の降伏といった対処が不可能であることを意味している。降伏ができないということは戦闘を止めることが困難にならざるを得ず、いつまでも戦闘が続くこととなる。そのために、日本軍は中国兵を見つけ次第殲滅あるいは捕獲、という作戦を強いられることとなるのだ。

「証言による南京戦史5」にニューヨークタイムズ社のダーディン記者が、十二日における南京城内における中国軍の状況について記した記事が掲載されている。城門は閉じられさらに内側から土嚢とコンクリートで固められていた。

十二日に日本軍は中華門、光華門、中山門、紫金山方面へと進み、城壁に向かって重火器で一斉に砲弾を発射していた。

中国防衛軍のなかには、明らかにヒステリー症状がみられはじめた。もはや袋のネズミとなって、死ぬほかないという気分が一般化しつつあった。中国軍人による市街、商店からの掠奪も、十二日には一般化した。

自分の命を守るだけが精一杯で、わが家がどうなるかという心配は、もはや市民の間にはなかった。掠奪の主なものは、食糧品などの必需品だった。…防衛隊の士気は目に見えて低下していた。

偕行 : 陸修偕行社機関誌 (404);8月号 1984年刊 p.10

唐生智防衛司令長官が揚子江左岸からボートに乗って逃亡したのは夜の八時頃とされているが、その少し前から中国軍は大混乱となり、多数の中国兵は軍服を脱いで便衣となり、下関から揚子江に逃げようとして挹江門に殺到した。そして敗走兵の多くは味方の督戦隊に銃撃されて城壁付近に死体の山が築かれていったことはこの連載の前回記事に書いた通りである。しかしながらダーディン記者は、挹江門や下関方面で多くの逃亡兵が督戦隊に射殺されていた現場を見ていない。

十二日の夕方、彼等は安全地帯に充ちあふれ数千の兵士は軍服を脱ぎ始めた。民間人の服を盗んだり、通りがかりの民間人に頼んでわけてもらったが、どうしても『非戦闘員』に化けきれない兵士は、最後には軍服を捨てて、下着姿となった。

持っていた武器は、軍服と一緒に投げ捨てられたので、街頭には銃や手榴弾、軍刀、鉄カブトが山積みされた。特に下関付近に棄てられた軍需品の数は驚くほど大量だった。逓信省前から二区画にわたって、トラック、大砲、バス、乗用車、荷馬車、マシンガンの類がまるでガラクタ置場のように散乱していた。

そして十二日の深夜には、南京市が誇る豪華な建物の逓信省に火が放たれ、中に貯蔵されていた弾薬は、物凄い音をたてて、数時間にわたって爆発を続けた。火はやがて付近のゴミの山に燃え移り、この日は翌日も燃え続けた。…

中国軍部隊のうち、数千名は下関に辿りつくと、数少ないジャンク、ランチを使って揚子江の向こう岸に着くことができた。しかし、この途方もない『パニック』のため、揚子江で溺死するものも沢山あった。

偕行 : 陸修偕行社機関誌 (404);8月号 1984年刊 p.10

十三日未明に日本軍は中山門を占領し、夕刻には南京城を陥落させている。ダーディン記者は十三日から十四日にかけての中国兵の動きを次のように書いている。文中の「安全委員会」は難民救済のために安全区を設置し運営するための組織され、委員長にドイツ人のジョン・ラーベが就いた。委員会からの呼びかけにより、安全区には既に多くの南京住民が避難していた。

十三日、ある中国軍団は南京東部と北西部とで、なお日本軍と戦火を交え続けていた。…

しかし、城内に閉じ込められた中国軍の大多数は、もはや戦う気力を失い、数千名の兵士が武器を捨てて、安全委員会に出頭した。委員会は、当時日本軍が捕虜を寛大に扱うものと信じて、彼らの降伏を受理した。

その頃日本軍は下関地区に進出し、南京を完全に包囲してしまった。下関地区で逃げ遅れた部隊は捕らえられ、組織的に掃蕩された。

十三日夜遅くまで、南京城内での散発的な小ぜり合いがあったが、日本軍は南部、南東部、西部地区を制圧した。そして十四日昼迄には、なお武装して抵抗していた中国兵士は完全に排除され、かくて日本軍は、南京をその手中に入れたのである。

偕行 : 陸修偕行社機関誌 (404);8月号 1984年刊 p.10

多くの中国兵が安全区に逃げ込んで、安全委員会が「中国軍の降伏を受理した」と記されているが、逃亡兵に中国軍の降伏を決定する権限はないし、安全委員会に降伏を受理する権限があるわけではないことは言うまでもない。南京は陥落したのだが、降伏もせず市民に成りすまして城内に潜んでいる中国兵を日本軍が警戒していたのは当然のことで、戦争状態が終わったわけではないのだ。

アサヒグラフの昭和十三年一月五日号に、避難区(安全区)に潜入していた敗残兵の写真(十二年十二月十七日に河村特派員が撮影)が紹介されているが、列の長さが半端ではない。

陥落後の南京には、日本軍と戦って死んだ中国兵の死体も多かったが、これまでの記事で書いた通り日本軍との交戦が始まる前に、味方の督戦隊に撃たれたり、城壁を降りようとして落下したりして死んだ中国兵の死体が大量に残されていたのである。そして後者の多くは、軍服を棄てて民間服に着替えた便衣兵であった。

便衣兵は、武器を持たない限り外見上は民間人と区別することは容易ではなく、もし中国側が大量に残された死体が軍服を着ていないことを根拠に「日本人が民間人を虐殺した」と世界に向けて宣伝した場合、それに反論することは簡単なことではないことは誰でもわかる。督戦隊が射殺したことの目撃者がいればいいのだが、当時南京には、わが国を含め主要国の新聞記者等が安全区内で取材活動しており、十二日夜に挹江門周辺で起きた出来事を誰も見ていなかった。蒋介石や唐生智が初めからその点を衝いて、日本軍に民間人大量虐殺の罪を押しつけようとする魂胆があった可能性はあるのだが、当時日本軍は挹江門から下関付近にはいなかったので、その点については当初は問題にならなかったようだ。

一方、軍服を脱ぎ捨て便衣になって南京の安全区(避難区)に逃げ込んだ中国兵がかなり多数いて、それがのちに色々問題を起こすことになるのだが、その点については次回に書くこととする。

Wikipediaによると中国敗残兵がニューヨークタイムズ社のダーディン記者に何十挺の銃を押し付けて渡したのだそうだが、その後も外国人の家や大学などに身を隠した中国将兵がいたようだ。

Wikipediaに十八日付(十七日上海発)のニューヨークタイムズの記事の内容が紹介されている。

ダーディン記者はニューヨークタイムズの記事として「日本軍が南京城内の支配を掌撞した時、これからは恐怖の爆撃も止み、中国軍の混乱による脅威も除かれるであろうとする安堵の空気が一般市民の間に広まった。(中略)ところが、日本軍の占領が始まってから二日で、この見込みは一変した。大規模な略奪、婦人への暴行、民間人の殺害、住民を自宅から放逐、捕虜の大量処刑、青年男子の強制連行などは、南京を恐怖の都市と化した。」「民間人の殺害が拡大された。水曜日、市内を広範囲に見て回った外国人は、いずれの通りにも民間人の死体を目にした。犠牲者には老人、婦人、子供なども入っていた。とくに警察官や消防士が攻撃の対象であった。犠牲者の多くが銃剣で刺殺されていたが、なかには、野蛮このうえないむごい傷をうけた者もいた」と世界に向けて報じた。

Wikipediaより

ダーディン記者が書いたこれまでの記事では、略奪や暴行を行ったのは中国兵であることが明記されていたのだが、この訳文では主語をあいまいにして、日本軍がやったかのような印象を受ける文章になっている。英語の原文が紹介されているサイトを調べたかったのだが、よくわからなかった。もし御存知の読者がおられたらご教示いただければありがたい。

第二次上海事件をはじめ、中国兵の戦うところでは「大規模な略奪、婦人への暴行、民間人の殺害…」が起きていたことは多くの記録に残されており、これまでこのブログで何度も紹介して来たので繰り返さない。南京城外でも同様のことが行われていたのだから、南京城内でも中国兵がやったものと考えるのが普通だと思うのだが、読者の皆さんはどう考えられますか。

いずれにせよ、多くの中国兵を死に至らしめ、残存兵が大規模な略奪や暴行を繰り返し南京避難民に被害を与えた最大の原因は唐生智総司令官が南京から逃亡したことにあるのだから、普通に考えれば、唐生智は死刑に処せられて当然だと思うのだがそうはならなかったのである。その後この人物がどうなったかについては話が長くなるので次回に記すことと致したい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント