挹江門事件に関するニューヨーク・タイムズの記事

前回の「歴史ノート」で台湾の「佛網電子商城」というサイトに「南京唯一の脱出路であった下関付近では、日本軍が南京に侵攻する前から、逃げようとする南京守備隊を中国の督戦隊が城壁の下から南京守備隊を銃撃し、兵士たちは押しつぶされて死亡した」と書かれていることを紹介させていただいた。この事件は「挹江門事件」と呼ばれているのだが、わが国では十二日(日曜)の夜遅くに起きたこの事件に触れている解説書はほとんどない。

南京は周囲を高い城壁に囲まれていていくつかの城門が存在するのだが、挹江門というのは南京城の北西にあり揚子江に最も近い場所にある城門である。門を抜けると下関と呼ばれる地域になるが、門の周辺に大量の中国兵の死体が折り重なって残されていた。しかしながら、十二日にはこのあたりでは日本軍との戦闘は行われていないので、多くの兵が死亡した原因は中国側にあるとしか考えられない。

Wikipediaに、ニューヨーク・タイムズのダーディン記者が「挹江門事件」について書いた記事が翻訳されている。。

「(十二日の)午後おそくには、下関門の狭い通路を大勢の中国兵が通り抜けようとして、大混乱となった。兵隊は争って門を通り抜けようとしたため、パニックとなった。兵隊は軍服をつなぎ合わせて壁をよじのぼるロープを作った。午後八時、唐将軍が密かに市を脱出し、他の高位の指揮官も同様に脱出した。

夕方には、退却の中国軍は暴徒と化した。中国軍は完全に瓦解した。(略)日曜日夜、中国兵は安全区内に散らばり、大勢の兵隊が軍服を脱ぎ始めた。民間人の服が盗まれたり、通りがかりの市民に、服を所望したりした。軍服と一緒に武器も捨てられ(略)下関門近くで放棄された軍装品はおびただしい量であった。(略)

真夜中、市内でいちばん立派な、建築費二〇万ドルの建物に火が付けられ、内部に保管されていた弾薬が何時間も爆発しつづけ、それは壮絶な光景であった。外にあった廃物の山にも引火して、翌日遅くまで燃え続けた。(略)

いくらかの中国部隊は下関にたどりつき、数少ないジャンク船を使い、バンドから長江を渡河したことは間違いない。しかし、多くの者が川岸でパニック状況のなかで溺死した。

(12月13日月曜日)日本軍が下関地域を占領し、城壁による囲い込みを完全なものにした。城内に取り残された中国軍は、完全に閉じ込められてしまった。下関地域で捕まった部隊は、殲滅された。―― ニューヨーク・タイムズ1938年1月9日(上海1937年12月22日発)」

中国軍の敗戦が濃厚となり、最高指揮官の唐生智は光華門が陥落する数時間前に無責任にも南京城西北の港湾部の下関から揚子江対岸へ逃亡した。光華門が陥落した後は中国軍は総崩れとなり、逃げ遅れた将兵たちは軍服を脱ぎ捨てて便衣となり、南京城から逃げ出すために北西にある挹江門に殺到した。しかし門は既に閉じられており彼らは高い城門の壁を登って降りなければならなかった。ちなみに挹江門の高さをGrokで尋ねると、中央塔楼部は二十メートル前後、左右の城壁の高さは十四~二十一メートルだという。

『戦線後方記録映画「南京」』には、城壁を降りようとした際に用いた多数の手作りのロープや、乗り越えたあとに脱ぎ捨てた軍服や、打ち捨てた夥しい兵器類など生々しい映像に残されているので、一度視聴されることをお勧めしたい。

次の映像をスタートさせて六分した頃から挹江門周辺の影像が紹介されている。

「ロープ」と言っても決して頑丈なものではなく、帯・ゲートル・縄など長いものを結びつけて作ったもので、その「ロープ」に多くの兵士が殺到して降りようとしたために持つ手が滑ったり、ロープが重さに耐えられずに切れたりして多くの兵士が落下したことであろう。

また先ほどのダーディン記者が一九八七年八月になって受けたインタビューに答えた内容がWikipediaに出ている。

下関地区では、それこそ大勢の兵隊が挹江門から脱出しようとして、お互いに衝突したり、踏みつけあったりした。

私たちが南京を出るときに、この門を通りましたが、車は死体の山の上を走らねばなりませんでした。この門から脱出しようとした中国軍の死骸です。

中国軍はあちこちで城壁に攀じ登り脱出を試みました、これらの死体の山は日本軍がここを占領する前にできたように思うのです。

この地域で戦闘はありませんでした。

『南京事件資料集』アメリカ関係資料編p571 Wikipediaより

このように述べているのだが、ダーディンは督戦隊が逃亡兵を銃撃したところを目撃したわけではなく、督戦隊の存在については何も触れていない。しかし、日本兵が関与していないのなら、大量の死体の原因は中国軍側にあることになる。

なぜ中国兵の死体が積み重なっていたのか

ここでダーディンが「死体の山」と述べている点に注目してほしいのだが、地上戦のあとで敵兵の死体がうず高く積み重なって残ることは考えにくい。しかしながら挹江門周辺には兵の死体が随分高く積み重なっていた記録が多数残されている。

例えば千葉鉄道第一連隊の松川晴策上等兵は南京落城の翌日、すなわち十二月十四日に南京で中国兵の遺棄死体を見たのだが、南京城内にはほとんど死体がなく、挹江門周辺に集中していたという。

…南京城内に入りましたが、街は粛然としており、歩いて中山道を一路北に進み、市内を縦断して挹江門に出ました。途中ほとんど屍体を見なかったが、挹江門付近には相当数の中国兵の屍体が折り重なっていました。

土嚢と死体が一緒くたになって、約一メートルぐらいの高さに積み重ねられ、その上を車が通るという場面を見ました。しかし、その間は、ほんの三~四メートルぐらいです。その付近、道路の両側にも死体があり、その数は百以上だったと思います。

『偕行 : 陸修偕行社機関誌 (410);2月号』

前出のダーディン記者も高く積み重なった死体を見ている。『ニューヨーク・タイムズ』の同年十二月十五日付の記事には「日本軍の下関占領によって守備隊の大量虐殺が起きた。中国兵の死体は砂嚢の間に山積みにされ、高さ六フィート(約二メートル)の塚をなしていた」と書かれており、事件直後ではダーディンは日本軍の攻撃により死者が積み重なったものと考えていたようである。しかしながら前述した通り、後に「この地域では(日本軍との)戦闘はなかった」ことを認めている。

場所により死体の高さは異なるのであろうが、人間の背の高さ近くまで積み上がるというのは地上戦ではありえない。冒頭で紹介した台湾のサイトで、高い城壁を降りようと手作りのロープで降りようとしている逃亡兵が、督戦隊によって銃撃されて落下したことにより積み重なっていったことが書かれていたが、そのとおりのことが起こった可能性を否定できないのだ。

中国側にも多くの記録が残されていて、別の理由で死体が積み重なっていったことが記されている。Wikipediaに紹介されているが、国民党将校の阿壠が書いた『南京』にはこんな記述がある。逃亡兵はついに挹江門の城門を突破したようだ。

挹江門の三つの城門はすべて半分しか開かれてなく、あとは砂嚢で塞がれていた。守備部隊は人の通行を一切禁じて、群衆に対して散発的な威嚇射撃をしている。群衆は盛んに罵り声をあげて大騒ぎをしている。しかし群衆はこの城門を結局突破した……この群衆に対し、守備部隊が機関銃の掃射を開始した。

大混乱に陥った群衆の中からもこれに応戦して発砲する者があり、城門の上と下とでまるで市街戦を演じているようだ。秩序など完全になくなり、人々が際限なく密集してくる。倒れた人の顔を後から押し寄せる人が次々に踏んでいく。鼻がつぶされ、眼球が飛び出し……人がばたばたと倒れる。押し寄せる人の足元で秋の虫のようなうめき声が広がり、倒れ重なった人垣から号泣が響く。それでも人々は城門をめがけて突き進むのだった……

「上から撤退せよと命令されているんだから通せ!」、

「上からは誰一人絶対に通すなと命令されているんだ!」……

倒れていく人、押し寄せる群衆……間もなく、死体と重傷の人間が、半分だけ開いていた城門を厚く厚く塞いでいった。

阿壠『南京』Wikipediaより

十二月十二日の夜、統制を失った中国軍が退却するために雪崩を打って挹江門に殺到し、同士討ちによって多くの兵士が斃れ、逃亡兵たちは斃れた兵を踏みつけながら我先にと逃亡して行ったことによって多くの兵が圧死していって高い死体の山が残されたことになる。

この挹江門事件はわが国の歴史家が触れることがほとんどないが、日中両国の戦争体験者や作家らがいくつかの文章を残しており、それらの資料を公開しているブログがいくつかある。例えば藍金黃さんがブログ記事で公開されている資料は膨大で、よくこれだけ探したものだと感心してしまう。日中戦争に関して言えば、左巻きの多い職業的歴史学者の著作では絶対に知り得ない良質な情報を誰でもネットから得ることができる。

藍金黃さんのブログ記事「南京戦における挹江門惨劇の新たな考察」の「考察一.中国側資料7」で劉庸誠著『上海南京抗戦体験記』が紹介されている。著者は南京戦当時、国民党中央軍校教導総隊第2団第1営第3連の排長(小隊長)であったという。この文章は体験者でなければ書けないリアリティを感じる。

挹江門を守備していたのは第36師であった。

聞くところによれば、夕刻、第36師の守備兵は、部隊の下関への撤退を許さなかったため、撤退してきた各部隊の兵士たちは激しい怒りを抑えることができず、ついには銃撃戦に至った。後方から押し寄せてきた群衆の勢いは凄まじく、ついに城門は力尽くで押し開けられたという。

私が挹江門に到着したのは既に深夜11時であった。城門を通過する際、「肩が擦れ合い、踵が接する」という表現すら生ぬるいほどで、前胸と後背が互いに密着し、息ができないほどに押し合っていた。私は足が地面に触れることなく、完全に持ち上げられて押し出されたのであった。

後に聞いたところでは、挹江門の城門内において、押し倒され、踏みつけられて死んだ死体が3、4層にも積み重なっていたという。

劉庸誠著『上海南京抗戦体験記』p.298~299

督戦隊による中国逃亡兵の銃撃を目撃した高橋中尉の証言

残念ながら十二日の夜に挹江門周辺の督戦隊が逃亡する中国兵を撃つのを実見した日本兵はいないのだが、中国兵の南京城脱出は十三日になっても続いており、その日に督戦隊を見た日本兵の記録が存在する。

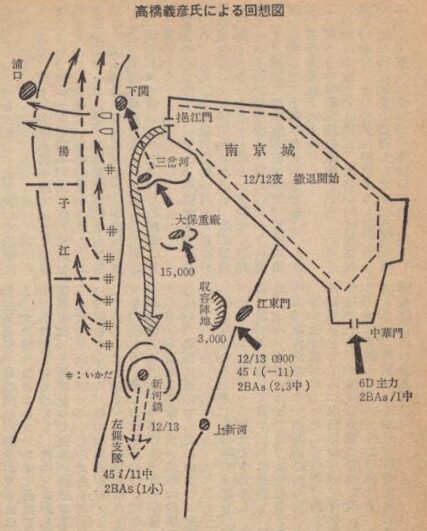

第六師団の左側支隊山砲兵小隊長として南京戦で戦った高橋義彦は中国の督戦隊が逃亡する中国兵を殺害しているのを十三日の朝に目撃した。左側支隊の総兵力は第四十五連隊第十一中隊長大薗大尉を長とし、総兵力は二百五十名ぐらいで、主たる任務は敵主力の退路を遮断することにあったのだが、戦った場所は新河鎮で挹江門よりかなり南の揚子江沿いになる。冒頭の「南京城略図」の一番左に「第六師団」と「中国軍」の矢印がぶつかるあたりが新河鎮で、高橋は新河鎮戦の地図と以下のような証言を残している。

十三日五時頃から十四時ころまで、反復突撃を受けた。…中略…

当初は軍官学校生徒が第一波で、さすがに勇敢で我々を手こずらせたが、第五波、六波頃からはやや弱くなった。九時頃から突撃部隊はヘッピリ腰の民兵で、その半数は督戦隊である彼らの味方から殺されていた。江岸の膝を没する泥濘地帯も、死体が枕木を敷き詰めたように埋められ、その上を跳びあるいは這いずり廻って白兵戦が続いた。

十一時頃からは敵は戦意を失い、裸になって揚子江に飛び込むもの、川岸の丸太材を縛りあわせた筏により、対岸に渡ろうとするものなど、あたかも平時の海水浴場のような光景を呈したが、わが鉄砲弾を浴びて混乱裡に、揚子江を血に染めつつ下流に押し流されていった。夕刻頃、四十七iの第三大隊が救援に駆けつけてくれた。遺棄死体二千三百、水際付近に約千の数字は第三大隊が調査した数である。

遺棄死体の服装は区々であったが、一般住民は混入しておらず、すべて武器を執った戦闘員であった。また付近には住民は一人もいなかった。

『偕行 : 陸修偕行社機関誌 (405);9月号』p.9

もっとも四十七連隊第三大隊が応援に来てくれた頃は既に戦闘は一段落していたようだ。

高橋の証言から督戦隊は新河鎮よりももっと北の挹江門周辺で銃を構えていて、大量の敗走兵らが督戦隊を交わして南に逃げたところ、高橋らの第六師団に退路をふさがれる形になり、第六師団と督戦隊の双方から銃撃を受けたものと理解できる。

敗走兵たちは、揚子江の河岸に出て筏を組んだり板切れを使って川を渡ろうとした者や川に飛び込んだ者もいたが、大半が督戦隊や日本軍の銃撃を浴びることとなり、多くは溺死したものと考えられる。

以上のような経緯で、挹江門周辺や揚子江右岸やその支流には多くの中国兵の死体が残されたのである。

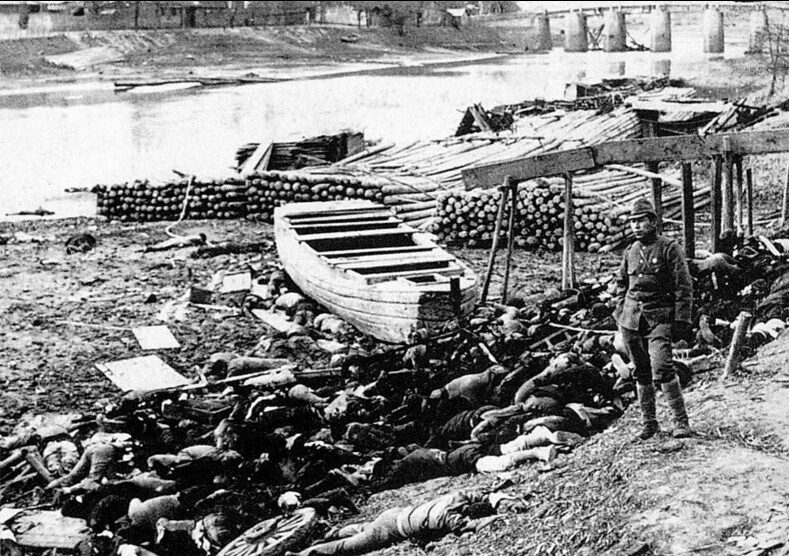

村瀬守保が撮影した写真

ところで、川に流されてうち寄せられた多くの中国兵の死体の写真を撮影した日本兵がいた。陸軍輜重隊の村瀬守保は二年間にわたり中国を各地を転戦した人物で、日本兵の日常から戦場に至るまで数多くの写真を残したのだが、南京戦では揚子江支流に浮いている死体や河岸に打ち寄せられた死体の写真などを撮っている。

上の画像はWikipediaに「秦淮河のほとりで死体とともに写真に撮られた日本兵」として紹介されている写真だが、秦淮河というのは揚子江の右支流で南京市内では揚子江を除くと最大の川のようだ。

この写真が昭和五十八年(1983年)八月十六日に南京大虐殺の証拠として「毎日新聞」に掲載され、彼の写真は中国の南京大虐殺記念館にも展示されており、日本の左巻きの学者が「虐殺があった動かぬ証拠」として良く用いられている。しかしながら、この写真が日本軍の虐殺によるものとする証拠にはならないだろう。戦いで戦死した者は虐殺ではないし、中国の督戦隊に射殺されたり、塀から落下して死んだ者や、逃亡時に踏みつけられて圧死した者などはすべて中国側の責任に帰すべきものである。

問題となるのは、兵士ではない善良な一般市民が日本軍により捕らえられて処刑されるようなケースだが、挹江門から逃亡せずに便衣になって安全区に隠れた将兵も相当数いたのである。もし日本軍が非戦闘員を誤って処刑したにしても、その原因を作ったのは軍服を脱いで便衣兵となり武器を持って逃亡した中国軍側にあり彼らの責任を問うべきではないのか。

もし、日本軍に問題となるような事例が万単位であったならば、南京市民の多くが日本軍が中国兵を掃討して平和が訪れたことを喜ぶはずがないではないか。日本軍よりもはるかに中国軍の問題の方が多くなければ、南京市民の多くが喜ぶことはあり得ないのだ。

また南京安全区国際委員会の委員長ジョン・H・D・ラーベ氏が、国際委員会を代表して次のような書簡を日本軍に送っていることが極東国際軍事裁判(東京裁判)の速記録に出ている。

拝啓 私どもは貴下の砲兵隊が安全地区を攻撃されなかったという美挙に対して、また同地区における中国民間人の援護に対する将来の計画につき、貴下と連絡をとり得るようになりましたことに対して感謝の意を表するものであります。…

極東国際軍事裁判速記録 第二一〇号

もし日本軍に南京の住民を虐殺するようなことがあれば、このような書状を出すはずがないではないか。南京の住民、特に婦女子は「難民区」内にあって、日本の警備司令部によって保護されていたのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント