前回の「歴史ノート」第二次上海事件にドイツ軍事顧問団が関わっていたことを書いた。

蒋介石は顧問団の進言を受けて、この戦いで一般市民の犠牲を出すことも厭わず、嘘のプロパガンダで日本軍の仕業だと報道して「外国の干渉」を導こうとしたのだが、結果としては失敗したのである。

蒋介石がドイツ軍事顧問団を招聘した

ドイツは第二次世界大戦でわが国の同盟国であったのだが、一九二八年以降十年弱の間、蒋介石の国民党軍がドイツ軍事顧問による指導を受けていたことについては戦後の日本人にはほとんど知らされていないと思われる。今回はこのドイツ軍事顧問団が日中戦争にどのように関与したかについて、もう少し詳しく書くこととしたい。

阿羅健一著『日中戦争はドイツが仕組んだ』によると、もともと中国の軍閥には様々な外国人が軍事顧問として関わっていたという。袁世凱を支援していたのはイギリス、呉佩孚はイギリス・アメリカ、馮玉祥はソ連が支援していたそうだが、蒋介石は、前回の歴史ノートで書いた通り、当初はソ連の軍事顧問の支援を受けていたようだ。

しかしながら、その後蒋介石が中国共産党との対決姿勢を鮮明にしたために、一九二六年にソ連の軍事顧問団は国民党を去り、中国共産党軍の指導を始めるに至る。

ソ連に代わる軍事顧問団を必要とすることになった蒋介石は、国民党の招きで広州にやって来たドイツ軍のマックス・バウアー大佐に顧問就任を要請し、大佐はその要請を承諾して一九二八年の秋に軍事顧問団が組織されている。

一九三三年にナチスがドイツの政権を握ると、ドイツは挙国一致での戦争経済推進を政策に掲げ、軍需資源の確保、特に中国で産出されるタングステンとアンチモンを重視したためドイツと国民党との関係はさらに親密となり、軍事顧問団は他の軍閥や共産党との争いだけではなく、一九三二年(昭和七年)一月の第一次上海事変以降は日本軍との戦いにも関与するようになったという。

日独防共協定を締結した頃のドイツでは日本よりも中国を重視していた

一方わが国とドイツとの関係はどうであったか。

一九三五年七月に第七回コミンテルン大会で、その後の世界史を揺るがす重要な決定がなされている。Wikipediaの解説では、この大会における決議事項をこう纏めている。

第一には、コミンテルンはそれまでの諸団体との対立を清算し、反ファシズム、反戦思想を持つ者とファシズムに対抗する単一戦線の構築を進め、このために理想論を捨て各国の特殊事情にも考慮して現実的に対応し、気づかれることなく大衆を傘下に呼び込み、さらにファシズムあるいはブルジョワ機関への潜入を積極的に行って内部からそれを崩壊させること、

第二に共産主義化の攻撃目標を主として日本、ドイツ…に選定し、この国々の打倒にはイギリス、フランス、アメリカの資本主義国とも提携して個々を撃破する戦略を用いること、

第三に日本を中心とする共産主義化のために中国を重用することが記されている

共産主義化のターゲットにされたわが国とドイツは、翌一九三六年十一月に、ソ連をお互い警戒し相互に協力する協定を締結(日独防共協定)したものの、当時のドイツは対日接近にはかなり消極的であった。この頃のドイツは英米が支援しており、また前述した通り資源のある中国との関係維持を優先していたことから、反共勢力としては日本でなく蒋介石を選択していたのである。ちなみに一九三七年のドイツの武器輸出総額の三十七%が中国向けであった。

ドイツ軍事顧問団が提出した「中国国防基本方針」では日本を敵視していた

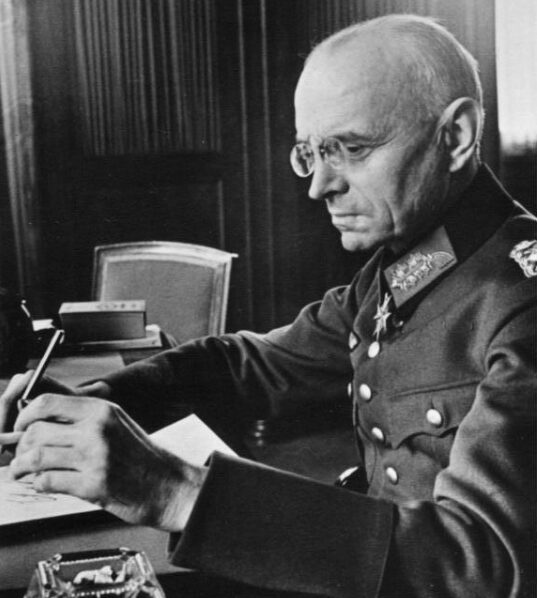

蒋介石から中国軍の強化策を問われて、当時軍事顧問団長のであったゼークト大将は「中国の軍隊に対して日本に対する敵愾心を養うこと」が肝要だと答え、さらに一九三五年一月には、ファルケンハウゼン中将は「中国国防基本方針」と題する対日戦略意見書を蒋介石に提出し、三月に五代目の軍事顧問団長に就任している。阿羅氏の著書に彼が提出した基本方針の内容がまとめられている。

日本が攻撃したとしても、日本は、極東に戦略的地歩を求めるソ連に備えなければならず、中国に経済的関心を持っている英米と対立することになり、日本の財力はそういった全面的な国際戦争に耐えられない、とファルケンハウゼンは分析し、中国は長期戦に持ち込んで、できるだけ多くの外国人を介入させる、という戦略を示した。…中略…

このころファルケンハウゼンは、北支での戦いを主な対日戦と考えており、中国軍が近代戦に適応できないことを認めるとともに、長期戦に持ち込むためには中国政府の抗日姿勢が大切だ、と説いている。

一九三五年十月一日には、漢口と上海にある租界の日本軍を奇襲して主導権を握るように進言していた。漢口と上海の租界では日本の海軍特別陸戦隊が邦人の保護のため駐屯しており、この日本軍を奇襲しようというのである。日独防共協定締結の約一年前にドイツ人が中国にこの様に献策していたのだ。ファルケンハウゼンは中国の敵を、日本が第一、共産党を第二と考え、日本軍を叩く過程おいて中国軍が勝利を収めていけぱ共産党を消滅させえると予測していた。しかし蒋介石は安内攘外であり、主要な敵は誰であるかという基本が違っていた。ファルケンハウゼンの進言を受けて蒋介石は何応欽軍政部長と相談するが、何応欽も、直ちに日本と戦うというファルケンハウゼンの考えに反対だった。

阿羅健一『日中戦争はドイツが仕組んだ』小学館 2008年刊 p.40~41

引用を省略したが、持久戦に持ち込むまでの方策や、防衛策についてかなり具体的に書かれているのは驚きである。Wikipediaにファルケンハウゼンの対日戦略の解説が書かれている。この解説によると蒋介石にゲリラ戦を薦めたのはファルケンハウゼン中将だったという。

その後も対日戦を主張したファルケンハウゼン

しかし、蒋介石にとっては最大の敵は共産軍であって、直ちに日本と戦うというファルケンハウゼンの考えには反対であった。しかしながらその後もファルケンハウゼンからの進言が続いた。

ファルケンハウゼンの対日戦の進言は執拗に続けられた。昭和十一年(1936年) 四月一日になると、今こそ対日戦に踏み切るべきだ、と蒋介石に進言する。

『ヨーロッパに第二次世界大戦の火の手が上がって英米の手がふさがらないうちに、対日戦争に踏み切るべきだ。』

ひと月半前、二・二六事件が起こって日本軍部が政治の主導権を握り、軍部の意向が阻害される可能性が少なくなり、その一方、ドイツがラインラントに進駐してイギリスの関心はヨーロッパに向き、中国の争いに介入する余裕がなくなった。そのため、英米の関心が少しでも中国にあるうちに中国から日本との戦争に踏み切るべきである、というのである。

同上書 p.41

ファルケンハウゼンはその後も対日戦を進言し、何度も蒋介石を煽ったという。

ファルケンハウゼンは英国スパイ団とつながっていたのか

阿羅健一は、ファルケンハウゼンが外国人の軍事顧問の立場で中国指導層に執拗に反日を煽ったのかは未だによく解っていないと書いているが、柴田武福 著『国際謀略の話』(GHQ焚書)によると、ファルケンハウゼンは英国のスパイであったワスムス陣営の人物であった可能性が指摘されている。イギリスのスパイは、バジール・ザハロフ卿の率いる三万余のスパイ団の下に、GA団(三万五千の団員)、ワスムス団(二万五千)、X団(七千人)の三つのスパイ団があったとの解説のあとで、ファルケンハウゼンの名前が登場する。

ワスムスは第一次欧州大戦中はドイツのスパイとして、ペルシアで活躍したことは周知でありますが、彼が英国のスパイであることがいつとはなしに、ドイツの参謀本部に知られました。…中略…

抗日支那の策戦を指導していたファルケンハウゼン将軍以下のドイツ将校団は、大部分はワスムス陣営の者で、一部はザハロフ直属と伝えられています。

柴田武福『国際謀略の話』青山出版社 昭和17年刊 p.202~203

この種の話は事実であることの裏付けをとることが難しいところだが、その後のファルケンハウゼンやドイツ軍事顧問団について調べると怪しいと思われる点がいくつかある。

一九三七年八月に中国がソ連との間に「中ソ不可侵条約」を締結したことでヒットラーの態度が硬化し、一九三八年二月にドイツの外相にリッベントロップが就任して以降日本重視の姿勢が決定的となった。すなわち同年の四月に中国への軍需物資の輸出が禁止され、五月に軍事顧問契約の解除を正式に申し入れ、その後ヒットラーはドイツ軍事顧問団の帰還を命じているのだが、読売新聞社の『支那事変実記』第十二輯(GHQ焚書)の七月十三日の記録には次のように記されている。

ヒットラー独総統の帰還命令に接した蒋政権嘱託ドイツ人軍事顧問四十名のうちファルケンハウゼン将軍以下三十四名は、既に漢口を引き揚げ帰国の途にあるが、残る六名は帰国を肯せず、依然香港に滞在して居る旨伝えられている。その中の三名はユダヤ人であり、他の二名は支那人を妻としており、最後の一名ステンネス大佐は…中略…一九三一年ナチ党を追われドイツを逃げ出した者で、現在蒋介石の護衛隊長を兼任しており、これら六名は結局、蒋と運命を共にするのではないかと見られている。

『支那事変実記 第12輯』非凡閣 昭和13年刊 p.121

ドイツ軍事顧問団が国民党軍を指南していた時期に日本軍と様々な戦いがあった。例えば盧溝橋事件は一九三七年七月、第二次上海事件は八~十一月、南京陥落は十二月、黄河決壊事件は一九三八年六月上旬だ。ファルケンハウゼンが蒋介石に別れを告げたのは六月二十七日だが、帰還命令を拒否して残ったメンバーがその後の中国軍の指南役となったことは容易に想像できる。

ファルケンハウゼンが帰国した後、一九四〇年に日独伊三国同盟が締結されわが国はドイツの同盟国となったのだが、驚くべきことにファルケンハウゼンはヒトラーの暗殺計画に参加したという。

英国はそれまで何度かヒトラーの暗殺を試みたが、ドイツ特高警察に事前に察知されて失敗した経緯にあり、ファルケンハウゼンを使って再度暗殺を試みることは充分にあり得る話である。

一九四四年七月二十日総統大本営「ヴォルフスシャンツェ」に爆弾を仕掛けて、ヒトラーを爆殺してクーデターをおこし政権を掌握する計画が実行されたのだが、この時にヒトラーの数人の側近は死亡したにもかかわらずヒトラーは奇跡的に軽傷で生き残ったという事件があった。この事件にファルケンハウゼンは関与していた。

犯人メンバーは次々に捕えられ、ファルケンハウゼンも七月二十九日にゲシュタポに逮捕されて、強制収容所に送られたのだが、この件では何千人も逮捕されたものの全貌が解明されないままヒトラーが自殺して、その後処刑を免れたという。

中国軍がドイツ軍事顧問団の指導を受けて日中戦争を戦ったことは明白な事実であるにもかかわらず、なぜ大半の歴史書がこのことに触れないのかと不思議に思うのは私だけではないだろう。事実であるならばわが国の歴史家が堂々と書けばいいだけのことなのだが、この事実は中国や戦勝国にとっては余程都合の悪いことがあるのだと思う。ファルケンハウゼンが蒋介石に対し執拗に対日戦を主張したことやヒットラーの暗殺計画に関与したことは第七回コミンテルン大会の決議内容とも符合しており、彼の人脈がコミンテルンに繋がっていた可能性を疑いたくなるところなのだが、そのような視点から追究している論文でネットで公開されているものを御存知の方がおられれば、ご教示いただきたい。

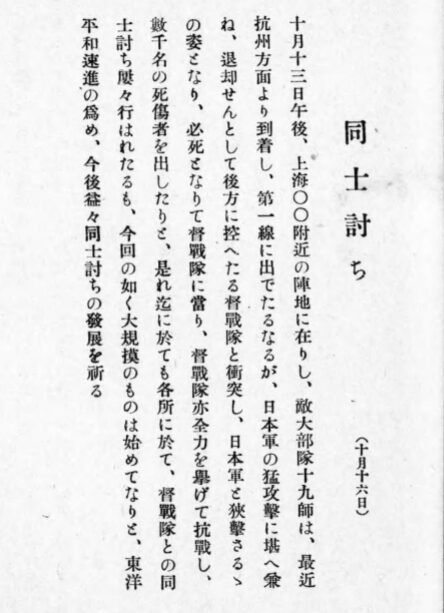

第二次上海事変の督戦隊と敗残兵の記録

話を第二次上海事件に戻そう。戦後のわが国ではほとんど触れられないのだが、Wikipediaにこの戦いで大量の中国兵士が、味方の督戦隊と銃撃戦になったことが書いてあるので紹介したい。督戦隊というのは、自軍部隊を後方から監視し、もし自軍兵士が勝手に戦場から逃亡したり投降するような動きがあれば攻撃し、強制的に戦闘を続行させる任務を持つ部隊をいう。しかしながら督戦隊よりも逃亡兵の方がかなり多い場合には、逃亡兵が督戦隊を銃撃して突破することがありうる。このような「同士討ち」は日本兵に様々な場所で目撃されて記録にも残されている。

Wikipediaに紹介されているのは昭和十二年の十月十三日の中国兵の同士討ちに関する『東京朝日新聞』の記事であるが、同じ日の同じ場所の兵士の目撃記録は『支那事変血染の花籠』という本にも出ている。Wikipediaには新聞記事の内容が紹介されている。

日本軍と交戦した中国軍の部隊が退却する際には督戦隊との衝突が何度も起きた。特に十月十三日午後楊行鎮方面呉淞クリーク南方に陣を構えていた第十九師(湖南軍)の第一線部隊と督戦隊は数度の激しい同士討ちを行った。これは戦場に到着した第十九師の部隊が直ちに日本軍との第一線を割り当てられ、そこにおいて日本軍の攻撃を受けて後退した際に後方にあった督戦隊と衝突したものである。日本軍と督戦隊に挟まれた第十九師の部隊は必死に督戦隊を攻撃し、督戦隊も全力で応戦したため、数千名に及ぶ死傷者を出している。…(『東京朝日新聞』 1937年10月22日付朝刊 )

また、Wikipediaには中国軍が退却するときに、相も変わらず掠奪と破壊が行われたことも紹介されている。

中国政府は「徴発」に反抗する者を漢奸として処刑の対象としていたと報道されており*、また、11月14日の東京朝日新聞の夕刊2面では、あるフランス将兵が中国の住民も掠奪されるばかりではなく、数が勝る住民側が掠奪する中国兵を殺害するという光景を何回も見たと報道されている**。11月10日の東京朝日新聞の夕刊1面では、中国側の敗残兵により上海フランス租界の重要機関が放火され、避難民に紛れた敗残兵と便衣兵に対処するためフランス租界の警官が銃撃戦を行うという事件が起きたと報道された***。

* 『読売新聞』 1937年8月29日付 ** 『東京朝日新聞』 1937年11月14日付

***『東京朝日新聞』 1937年11月10日付

「漢奸」は、「裏切者」・「背叛者」のことを指すが、徴兵に反抗する民衆までもが「漢奸」として捕らえられ処刑の対象にされていたのである。

また中国には古来から堅壁清野と呼ばれる焦土作戦があって、城壁に囲まれた市街地内に人員を集中させ(堅壁)、城外は徹底して焦土化する(清野)ことにより、進攻してきた敵軍が何も接収できないようにして疲弊させることが目的で、そのために多くの民衆が犠牲になるのだが、蒋介石の国民革命軍がこの作戦を採用し、退却時には兵による掠奪と破壊が各地で行われていた。

その後南京戦では大規模な焦土作戦や敗残兵と督戦隊の同士打ちが行われたのだが、その点については近いうちにこのブログで書くことに致したい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント