前回の「歴史ノート」で『近衛上奏文』の内容について紹介させていただいたのだが、近衛内閣のブレーンには多くの共産主義者がいたのは近衛の人脈に問題があり、近衛自身が重要人物を政治の中枢に引き込んでしまったといえる。ついでに言うと、軍部の中枢部に大量の共産主義者が入り込んだのも近衛が首相を務めた時期のようだ。

支那事変後、統制派が共産主義からの転向者を呼び込んだ

田中隆吉『日本軍閥暗闘史』には当時の軍部の動きが記されているが、盧溝橋事件が起きた後、近衛は極力事件の拡大を避けようと動き、陸軍部内でも時の参謀本部第一部長石原莞爾少将らが不拡大の為にあらゆる手段を尽くし、天津軍参謀長橋本群少将に対し、牟田口歩兵連隊を退却させる要求を行ったのだが、この要求に対し統制派軍人が反発し、事変は統制派の望む通りに拡大の一途をたどっていったという。

当時陸軍には皇道派、統制派と称する二つの派閥があり両派が対立していた。

何れも軍事政権を樹立し国家改革を目指す点では同じなのだが、皇道派はクーデターによる国家改造を考えていたのに対し統制派は政財界に接近することで合法的に軍事政権を樹立することを目指していたとされている。しかしながら、両派の違いが鮮明に出るのは両派がソ連に対してどのような姿勢を取っていたかという点にあり、皇道派はソ連との対決を志向していたが、統制派はその逆でソ連との対決を避けようとし、二・二六事件以降は統制派が軍の主導権を握っていたのである。

盧溝橋事件以降、軍部の統制派は政府方針に反して支那の徹底的膺懲を主張したのだが、その後の軍部はどのように動いたのか。田中隆吉は次のように解説している。

何が故に統制派は支那事変の不拡大と、その速急なる解決に反対したのであろうか。

それは、事変の発展と継続は、必然の結果として、国防兵力の増強を来たし、これに伴う軍用資材需要の増加はまた国内の経済機構に計画性をもたらすのであるから、手に唾せずしてその理想なる国防国家建設と国内経済機構の変革を行い得ると確信したからに他ならない。一言で言えば、彼ら統制派は支那事変を彼らの政治理念達成の具に供したのである。

支那事変の中途、武藤章氏が軍務局長となるや、左翼の転向者(これを私は転向右翼と名づけた)が、彼の周囲にブレーンとして参加した。陸軍省の部局に転向共産主義者が召集将校として起用されたのはこの頃である。統制派政治軍人はこれがためにさらに飛躍した。すなわち大東亜共栄圏建設の理念である。この理念はコミンテルンの被圧迫民族解放の理念と表裏一体のものである。転向右翼との握手により、統制派の国防国家建設の理念から大東亜共栄国建設の理念へと発展したことは、やがて三国同盟の締結となり、大政翼賛会の創設となり、さらに翼政会の出現となり、我が日本は敢然なる全体主義国家に変貌せしめた。しかも太平洋戦争の勃発は、憲法を無視する推薦選挙の暴挙を生み、国民から言論結社の自由を奪い、ここに世界史に稀に見る軍部独裁の政治体制を確立したのである。

この政治体制は全く陸軍が転向右翼の戦術に乗ぜられたものでなくて何であろう。統制派の政治軍人が軍人の本分を忘れ、濫りに政治に干渉し、国民に号令しつつあるとき、私のいわゆる転向右翼はすでに統制派の内部に巣食い、彼ら転向右翼が目指す祖国敗戦の方法を画策しつつあった。

田中隆吉著『日本軍閥暗闘史』静和堂書店 昭和22年刊 p.82~83

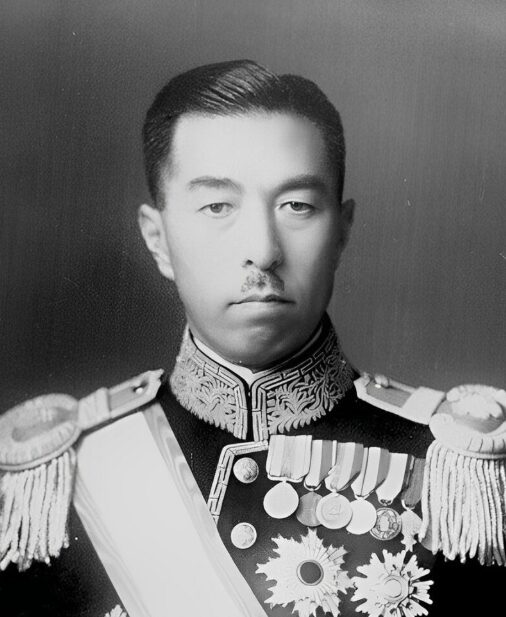

著者の田中隆吉と言えば、戦後の東京裁判で検事側の証人となり、武藤章に対して不利益な証言をしたことであまり評判が良くないのだが、武藤は支那事変当時は統制派に属しており尾崎秀実とも親しかった人物である。Wikipediaによると、「武藤と田中隆吉は互いに相手に対して嫌悪感をいだいて」いた関係にありその点は割り引いて読むことが必要であるが、田中隆吉の指摘している左翼からの転向者が多数軍部に入り込み、わが国を戦争に導いて敗戦させる動きがあったという点についてはほかに何人かの証言があり、真実であった可能性が高い。

左翼からの転向者が軍部を動かしていたという指摘は少なくない

以前紹介させていただいた三田村武夫の『大東亜戦争とスターリンの謀略』には、田中隆吉の見解について以下のように論評している。

筆者は、この田中氏の見解に、そのまま賛成するものではないが――例えば、彼が陸軍部内のいわゆる統制派のみに責任を負わせ、自分はその圏外にあるが如き態度を取っている点、さらに彼のいう転向右翼は、実は転向を偽装したほんものの共産主義者であったり、その転向右翼の背後に尾崎秀実の巧妙な理論指導があったこと、また尾崎秀実と武藤軍務局長の間には特に緊密な連絡があったことを見落としている――が、しかし彼は兵務局長になる前に兵務課長をしており、永く憲兵の総元締をしておったから陸軍内部の思想傾向にも、外部との連絡関係にも相当深い知識を持っていた筈である。その田中氏が、武藤軍務局長を中心とする政治軍人の背後には共産主義者の理論指導があり、軍閥政治軍人はこの共産主義者の光明にして精緻なる祖国敗戦謀略に踊らされたのだと言っていることは、特に重視する必要がある。

三田村武夫『大東亜戦争とスターリンの謀略』自由社 p.48

陸軍内部には共産主義者の転向組がかなりいて、わが国を戦争に巻き込んで敗北した後に共産主義革命に持ち込む戦略で動いていたことについては三田村もほぼ同意見なのだ。

また近衛文麿が三度にわたり首相を務めたのち、昭和天皇に上奏した文章にも同様のことが記されている。

軍部内一味の者の革新論の狙いは、必ずしも共産革命にあらずとするも、これを取巻く一部官僚及び民間有志(これを右翼と言うも可、左翼と言うも可なり。いわゆる右翼は国体の衣を着けたる共産主義なり)は、意識的に共産革命にまで引きずらんとする意図を包蔵し居り、無知単純なる軍人、これに躍らされたりと見て大過なしと存候。

『近衛上奏文』より

さらに、ソ連のスパイであった尾崎は、わが国を米英に抑圧さられつつある南方諸民族の解放をスローガンとする戦争に巻き込み、英米との闘いで疲弊させ敗戦させた後に共産主義革命を起こす考えであったことを手記に書いていたことは、このブログで記事にしているので参考にしていただきたい。

支那事変の後に左翼の転向者が多数軍部に入り込んだという田中の指摘は、三田村や近衛、尾崎が述べていることと矛盾しないので、真実である可能性が高いと考えられるのである。そう考えると、第二次世界大戦前後に軍部で起きた様々な動きが腑に落ちるのである。

統制派が支那事変の平和解決を阻み続けた

盧溝橋事件のあと事件不拡大のために力を尽くした石原莞爾は、事変勃発から一ヶ月ならずして関東軍参謀副長に左遷され、そのあとで事変の早期解決を主張していたのは近衛首相と、軍部では参謀本部の多田駿中将と陸軍省の梅津美治郎中将しかいなかったという。

満州に渡った石原は関東軍が満州国の政治に関与すべきでないと主張したがのだが、参謀長であった東條英機と対立し、着任後三ヶ月で満州を去っている。そこで近衛首相は、日支の和平を実現させようと内閣改造を行い、陸軍大臣に板垣征四郎中将、外務大臣に宇垣一成、大蔵大臣に池田成彬を据えたのだが、その後も統制派によって日支和平の実現工作を徹底的に潰され、全体主義的な政策を要求されていった。田中隆吉は同上書にいくつか事例を挙げているが、一部を紹介させていただく。文中の「日支事変」は「支那事変(日中戦争)」と同義である。

板垣氏は石原氏と同様、統制、皇道両派のいずれにも属してはいなかった。東條氏はその次官時代に日支の和平を主張する石原、多田、板垣、今田氏らを「満州組」と罵った。いわゆる満州組と称された人々は志こそ同じであったが決して派閥は作らなかった。彼らは派閥を作るには余りにも政治的野心の極めて希薄な人々であったからである。

しかるにこの板垣氏らが、日支事変解決の根本問題として取り上げた軍人の政治関与禁止の方針は、次官東條氏をめぐる統制派政治軍人のために物の見事に粉砕されてしまった。…中略…次いで統制派政治軍人は東條氏をして、板垣氏の日支和平の決意を根底より覆させる事件を惹き起こさしめた。それは同年(昭和十三年)九月、軍人会館の帝国在郷軍人総会席上での出来事であった。東條次官は席上統制派政治軍人の主張を盛って「日支事変の解決が遅延するのは、支那側に英米とソ連の支持があるためである。従って、支那事変の根本解決のためには、今より北方に対してはソ連を、南方に対しては英米との戦争を決意し準備しなければならぬ」と講演し、その講演内容が「東條次官に上面作戦の準備を強調す」との大見出しで、大々的に全国の新聞に宣伝されたのである。この意見は、当時板垣氏の考慮するところとは正反対であって、全く対照的なものであった。さすがの板垣氏も、今度こそは腹の虫を据えかね多田氏らの日支和平の主張者と対策について熟議した。この熟議の席に洩れた東條次官は、板垣氏が自分を疎外するものと思い誤り、この時の会合を満洲組の陰謀なりとし、またその背後には石原莞爾氏が黒幕として存在するものと断定して、口を極めて和平国策者を罵倒した。満州にあった折石原氏と衝突した感情も手伝ってその時の攻撃は相当手きびしいものだった。

板垣氏は遂に十一月の始めに至って東條氏に辞表の提出を求めた。東條氏は、「次官の身分は文官なるが故に、文官分限令に従い、たとえ大臣の命令なりと懲戒免官になる迄は辞めぬ」と突張った。板垣氏は辞を低くして、辞表の提出を懇願した。東條氏も最後にはようやく折れて、「多田参謀次長が辞めるならば自分も辞める」との条件で承諾した。かくして十一月下旬、多田氏は軍司令官として満州に、東條氏は航空総監として陸軍省外に転出した。東條氏が多田氏との情死的辞職を策したのは、東條氏の転出後になって石原氏とよい事実上の参謀総長(総長は閑院宮)たる多田氏と板垣氏とが、天才児石原氏の意のままに日支の和平を実現せしめ、その結果統制派の青年軍人の勢力の失墜されることを恐れたからである。…中略…

東條次官の罷免は、統制派にとっては確かに一大打撃であった。しかし東條氏は航空総監として、道路一条を隔てた三宅坂の一角に移転したに過ぎないので、板垣氏の施策ことに人事異動の如き重要な問題は逐一東條氏の許へ筒抜けとなり、統制派の首領としての東條氏の隠然たる勢力はのちのちまでも板垣氏を掣肘していたことは隠れもない事実である。

同上書 p.88~91

昭和十二年七月七日の盧溝橋事件からまだ日も浅い七月二十九日に、河北省通州(現北京市通州区)で支那人の保安兵が反乱を起こし、日本軍の通州守備隊と通州特務機関および日本人・朝鮮人居留民を襲撃して二百人以上が虐殺される通州事件が起き、その時はわが国の支那駐屯軍が動いて三十一日に北平、天津地区を制圧したが、わが国は和平収拾のために参謀本部の石原莞爾が中心になって陸海軍を説得し、八月四日に外務省東亜局長のまとめた日支和平提案が政府と陸海軍でまとまったのだが、支那軍はわが国との協定に違反して非武装地帯の要塞化と軍隊配備を行い、蒋介石は中央軍を上海方面に増派していた。そして八月九日に海軍特別陸戦隊の大山中尉が部下の運転する車に乗り上海を視察中に、部下と共に支那保安隊により虐殺される事件が起きている。(大山事件)

その後も支那軍はわが国との協定を無視して非武装地帯に侵入し、十三日には支那便衣隊がわが陸戦隊警備兵に対し突如機関銃を浴びせている。陸戦隊はわが政府の不拡大方針に基づき応射しなかったが、夕方になって支那軍は数か所の橋を爆破し、十四日には支那爆撃機が上海上空に飛来し、わが陸戦隊本部、総領事館、軍艦、船舶及び市街地に爆弾を投下した。我が海軍航空隊もこの暴状を膺懲するため、各地の飛行場を爆撃した。十五日にも南京・上海方面に敵空軍基地を爆撃して、同日支那は全国総動員令を下し、蒋介石が陸海空の総司令に就任。遂に日支全面戦争に突入していく流れなのだが、その後も一年以上にわたり、近衛首相も、石原莞爾、板垣征四郎らは、支那との和平の道を探り努力していた。その努力が実を結ぶことを阻み続けたのが統制派であったというわけだが、戦後の歴史叙述でこういう話は長きにわたりタブーにされてきたとしか思えないのだ。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント