以前このブログでソ連のスパイであった尾崎秀実が獄中で書いた手記のことを書いたが、今回はこの尾崎を重用していた近衛文麿が、昭和二十年二月に天皇陛下に上奏した『近衛上奏文』についてその内容を紹介したい。

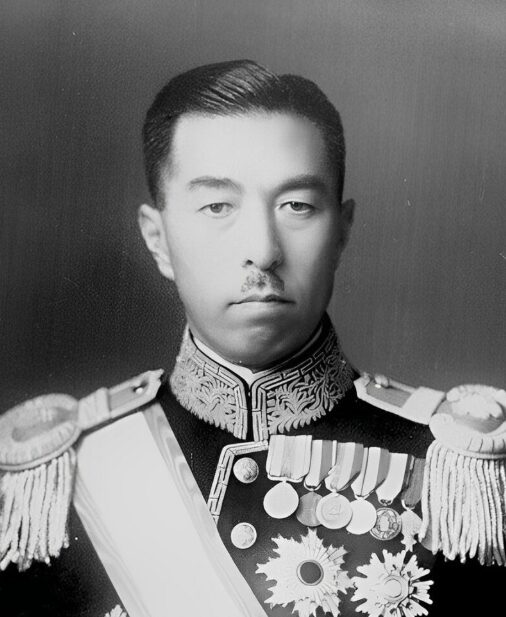

近衛文麿とそのブレーンたち

近衛文麿は学生時代から社会主義思想に深く共鳴し、当時著名であった河上肇のマルクス経済学を学ぶために東京帝国大学から京都帝国大学に転学しているほどのマルクス信奉者であった。

大正五年(1916年)十月に満二十五歳に達したことにより侯爵として世襲である貴族院議員になり、昭和八年(1933年)には貴族院議長に就任。同年に「昭和研究会」という政治・経済・社会に関する研究会を発足させ、その中心メンバーが後に近衛のブレーンとして彼の内閣を支えることになる。

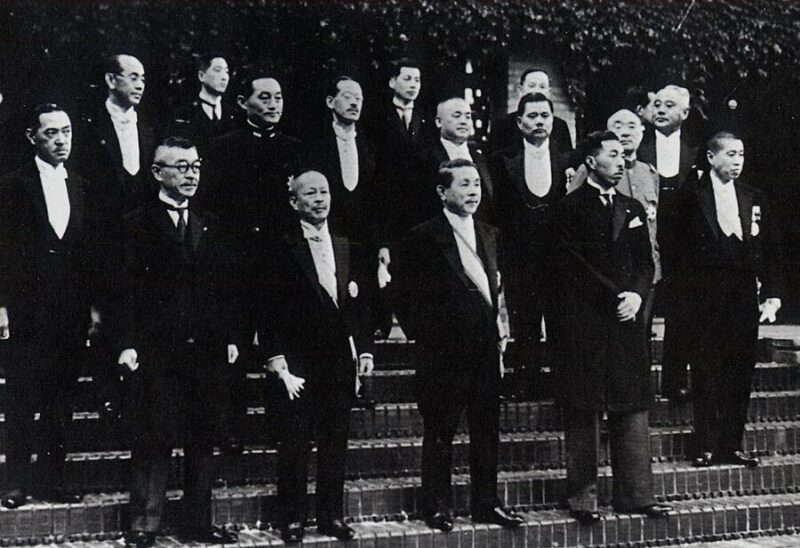

近衛文麿は三次にわたり内閣総理大臣に指名され、第一次近衛内閣(昭和十二年六月~十四年一月)では十六年七月の盧溝橋事件を発端とする支那事変が日支両国の全面戦争に発展していった。

第二次近衛内閣(昭和十五年七月~昭和十六年七月)では、十五年九月に日独伊三国同盟締結後、十月に大政翼賛会が成立して全政党が解散。十六年四月に日ソ中立条約を締結し、六月に独ソ戦が勃発すると閣内で、ドイツの同盟国としてソ連と開戦すべき(北進論)とする松岡洋右外相と、南進論を主張する近衛首相らとの間で閣内対立が起き、近衛は松岡を更迭するために七月に内閣総辞職させ、直ちに第三次近衛内閣(昭和十六年七月~十月)を組織。南進論を国策とし、九月の御前会議でアジアに植民地を持つイギリス、アメリカ、オランダに対する開戦方針を定めている。

このように近衛内閣の時代を振り返ると、わが国が戦争に巻き込まれていく原因となった政治、外交、軍事上の重要な意思決定の多くが彼の内閣によって為されていたことがわかる。冒頭で近衛が「昭和研究会」を発足させたことを書いたが、尾崎秀実はこの研究会のメンバーであった。コミンテルンに繋がっていたメンバーが他にいたかどうかは不明だが、この研究会には共産主義思想を持つ者が少なからずいた。

昭和十四年(1939年)から十六年(1941年)にかけて、多数の企画院職員・調査官らが左翼活動の嫌疑により治安維持法違反で検挙起訴された「企画院事件」が起きている。「企画院」とは首相直属の政府機関で統制経済を推進する部署であったのだが、この事件で「昭和研究会」のメンバーである勝間田清一、和田耕作が逮捕されている。また、近衛が第一次内閣の内閣書記官長(官房長官)に抜擢した風見章も「昭和研究会」のメンバーで、戦前からマルクス主義思想を礼賛していた人物である。Wikipediaに詳しい経歴が出ている。

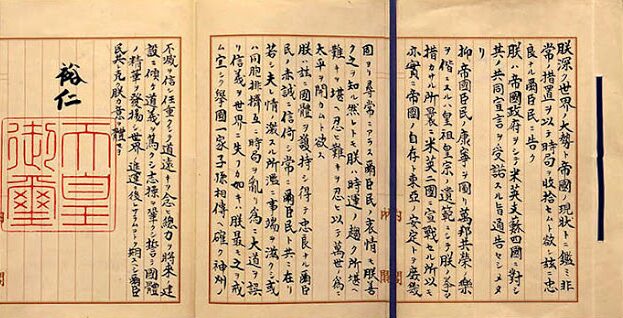

「近衛上奏文」 共産革命を起こそうとしていた軍部

『近衛上奏文』はこれらの出来事を振り返りながら、戦争の早期終結を昭和天皇に奏上する内容なのだが、文面からはかつての社会主義者の面影はない。文章がやや長いので、ポイントとなる部分を紹介させていただくが、原文で読みたい人は、データベース『世界と日本』に出ている。また読みやすい漢字仮名交じり文で書かれたものは「日本近現代史のWEB講座」に全文が出ているし、中公文庫の『最後の御前会議/戦後欧米見聞録』にも収録されている。

まず、近衛は「敗戦は遺憾ながら最早必至なりと存じ候」と述べ、これからもっとも憂うべきことは「敗戦よりも敗戦に伴うて起こることあるべき共産革命に御座候」と書き、世界の情勢について、ソ連が世界の共産国化のために露骨な策動を行っていることが明瞭となってきたと分析して、さらにそのソ連の工作が世界で大部分成功しつつあることを述べ、続けて国内の分析に入っている。

翻って国内を見るに、共産革命達成のあらゆる条件日々具備せられ行く観有之候。即ち生活の窮乏、労働者発言権の増大、英米に対する敵愾心昂揚の反面たる親ソ気分、軍部内一味の革新運動、これに便乗する所謂新官僚の運動及びこれを背後から操る左翼分子の暗躍等々に御座候。

…特に憂慮すべきは、軍部内一味の革新運動に有之候。少壮軍人の多数は、我国体と共産主義は両立するものなりと信じ居るものの如く、軍部内革新論の基調もまたここにありと存じ候。…

と、わが国においても軍部内の革新運動とそれに便乗する新官僚の運動を背後から操る左翼分子が暗躍し、わが国で共産革命が成就する条件が揃いつつあると書いている。

職業軍人の大部分は、中以下の家庭出身者にして、その多くは共産的主張を受け入れ易き境遇にあり。ただ彼等は軍隊教育に於て、国体観念だけは徹底的に叩き込まれ居るを以て、共産分子は国体と共産主義の両立論を以て彼等を引きずらんとしつつあるものに御座候。

そもそも満洲事変、支那事変を起こし、これを拡大して遂に大東亜戦争にまで導き来れるは、これら軍部一味の意識的計画なりし事今や明瞭なりと存候。

満洲事変当時、彼等が事変の目的は国内革新にありと公言せるは、有名なる事実に御座候。支那事変当時も、「事変は永引くがよろし、事変解決せば国内革新はできなくなる」と公言せしは、此の一味の中心人物に御座候。

これら軍部内一味の者の革新論の狙いは、必ずしも共産革命にあらずとするも、これを取巻く一部官僚及び民間有志(これを右翼と言うも可、左翼と言うも可なり。いわゆる右翼は国体の衣を着けたる共産主義なり)は、意識的に共産革命にまで引きずらんとする意図を包蔵し居り、無知単純なる軍人、これに躍らされたりと見て大過なしと存候。この事は過去十年間、軍部、官僚、左翼の多方面に亙り交友を有せし不肖が、最近静かに反省して到達したる結論にして、此の結論の鏡にかけて過去十年間の動きを照し見るとき、そこに思ひ当る節々頗る多きを感ずる次第に御座候。

軍部内の革新論に立つメンバーが、共産革命に引きずり込もうとする官僚などに踊らされて、満州事変、支那事変を起こし、事変を拡大させて大東亜戦争に導いたのは、計画的なものであったことは今や明らかであると述べて、以上のことがわが国の政治の最高責任者として、静かに反省して到達した結論であると述べている。この点は極めて重要で、もし近衛の考えが正しいのであれば、軍部が暴走したというよりも、共産主義者が軍部を暴走させてわが国を戦争に巻き込んで疲弊させ、共産主義革命に導こうとしたと歴史を書き換えなければならなくなるだろう。

昭和天皇への謝罪

さらに、近衛は昭和天皇に次のように謝罪している。

不肖は此の間二度まで組閣の大命を拝したるが、国内の相剋摩擦を避けんが為、出来るだけ是等革新論者の主張を採り入れて、挙国一体の実を挙げんと焦慮したる結果、彼等の主張の背後に潜める意図を十分看取する能はざりしは、全く不明の致す所にして、何とも申訳無之、深く責任を感ずる次第に御座候。

挙国一致の実を上げるために革新論者の主張を取り入れたのだが、その主張の背後に潜む意図が看破できなかったことに深く責任を感じているというのだ。近衛自身が、彼等革命論者に踊らされていたことを自ら告白しているのである。

共産革命が起きる条件が整いつつある

更に、次のようにも述べている。

昨今戦局の危急を告ぐると共に、一億玉砕を叫ぶ声次第に勢を加えつつありと存候。かかる主張をなす者はいわゆる右翼者流なるも、背後よりこれを煽動しつつあるは、これによりて国内を混乱に陥れ、遂に革命の目的を達せんとする共産分子なりと睨み居り候。

一方に於て徹底的英米撃滅を唱ふる反面、親ソ的気分は次第に濃厚になりつつある様に御座候。軍部の一部には、いかなる犠牲を払いてもソ連と手を握るべしとさえ論ずる者あり、また延安との提携を考え居る者もありとの事に御座候。

以上の如く國の内外を通じ共産革命に進むべきあらゆる好条件が、日一日と成長致しつつあり、今後戦局益々不利ともならば、此の形勢は急速に進展可致と存候。

「一億玉砕」などのスローガンは典型的な軍国主義のスローガンだとばかり思ってきたが、近衛は、このようなスローガンで国内を混乱させて共産革命を成就させようとする共産分子が煽動していると睨んでいたのだ。また軍部の一部にはソ連や延安の共産勢力と手を結ぶことを論じるものがいたとも書いている。

軍部の革新派を一掃せよ

こう述べた後で、近衛は勝利の見込みのない戦いを継続することは共産主義者の思うつぼであり、一日も早く戦争を終結させるべきであるが、その為には軍部の革新派の一味を一掃する必要があることを述べている。

戦争終結に対する最大の障害は、満洲事変以来今日の事態にまで時局を推進し来りし、軍部内の彼の一味の存在なりと存候。彼等はすでに戦争遂行の自信を失い居るも、今までの面目上、飽くまで抵抗可致者と存ぜられ候。

もしこの一味を一掃せずして、早急に戦争終結の手を打つ時は、右翼左翼の民間有志、この一味と饗応して国内に大混乱を惹起し、所期の目的を達成し難き恐れ有之候。従って戦争を終結せんとすれば、先ずその前提として、この一味の一掃が肝要に御座候。この一味さえ一掃せらるれば、便乗の官僚並びに右翼左翼の民間分子も、影を潜むべく候。

蓋し彼等は未だ大なる勢力を結成し居らず、軍部を利用して野望を達せんとするものに他ならざるがゆえに、その本を絶てば、枝葉は自ら枯るるものなりと存候。」

「近衛上奏文」の評価

この上奏文には様々な評価があり、近衛は共産主義の脅威を過大視しすぎているとか、近衛自身が対米英戦に追いやった最高責任者でありながら、マルクス主義者ではなくなったとのイメージを作るための自己弁護の文書であるとか、近衛が負うべき責任を軍部のせいにしているなどと批判する研究者もいれば、この文章を素直に読もうとせずに「荒唐無稽」などとレッテルを貼る研究者もいるようだ。確かに近衛が無責任であるとの批判は理解できるのだが、この文章に書かれていることが出鱈目であるとは思えない思えない。

実際のところ、近衛が心配していたようなわが国の共産革命は起こらならなかったのだが、それは米軍による広島・長崎の原爆投下とソ連の対日参戦の直後に、昭和天皇のご聖断で終戦に導いたことが大きいのだと思う。もしあの時に天皇陛下のご聖断がなければ、近衛が危惧したことが起こってもおかしくなかったのである。

昭和二十年八月十四日の深夜から十五日にかけて、皇居に一部の陸軍省勤務の将校と近衛師団参謀が中心となって日本の降伏を阻止しようとしたクーデター未遂事件があった。(宮城事件)彼らは「終戦の詔書」の玉音放送を中止させようとし、近衛第一師団長森赳中将を殺害し、師団長命令を偽造して近衛歩兵第二連隊を用いて皇居を占拠した。

この事件についてはWikipediaに詳しく書かれているが、そもそもわが国の軍人でありながら、最高主権者たる天皇陛下のご聖断にも従おうとしないメンバーが右翼であるはずがない。このようなメンバーは、近衛の言う「革命の目的を達せんとする共産分子」であったと考えたほうがずっとスッキリする。

十数年前に初めてこの『近衛上奏文』を読んだ時に、それまで学んできた歴史と全く異なることが書かれていることに驚いたのだが、このブログを書きはじめてから戦前や戦中に書かれた本を読むことが多くなり、昔は近衛と同様な指摘をしている識者が少なからずいたことや、軍にも官僚にも共産主義者が相当数いたことがわかってきた。わが国を戦争に導いた元凶は彼らではなかったのか。

戦後のわが国の歴史叙述においては、ソ連や世界の共産主義者たちが第二次世界大戦においてどのような役割を果たしていたかについて言及している書籍は皆無に近いのだが、戦後の学者やマスコミがタブーとして取り扱って来なかった多くの史実を知ることで、ようやく歴史の真実の扉に近づくことができるのだと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント