明治の初めのころ「文明開化」の名のもとに、わが国で極端な欧化主義的な考え方が支配したことはこのブログで何度か書いてきた。

わが国が近代国家として西欧に対抗するためには、西欧の技術や科学や文化などをそのまま取り込んで自分のものとして利用していくこともある程度は必要であったろう。しかしながら、昔からの伝統文化や風習などを否定して多くを破壊し、なんでもかんでも西洋のやり方をまねようとする政府のやり方に国民の不満が高まっていく。その結果、わが国の歴史や伝統・文化を見直そうとする考えが強まっていくことになるのだが、その流れはその後のわが国の教育に大きな影響を与えることとなった。

明治初期の学校教育は欧米の教育制度の模倣

まず最初に、文明開化期における我が国の学校教育がどのようなものであったかを記しておこう。

明治五年(1872年)八月二日に、政府は太政官第二百十四号にて日本最初の近代的学校制度を定めた「学制」を出し、全国を学区に分けてそれぞれに大学校・中学校・小学校を設置して、身分・性別に関係なく国民皆学を目指したのだが、この学制や教育内容は、従来とは著しく異なるものであった。

菊池寛は『明治史話 : 事件と人物』でこのように解説している。

この学制は学校制度ら全般に関する規定で、在来の寺小屋式の教育から見ると、制度として余程新式のものであった。しかも、この成立に当たっては、主として欧米の教育制度を参考にし、ほとんどその模倣であるかの如き感がある。文明開化、一途に西欧諸国の文物を鵜呑みにした時代であれば、これもやむを得なかった。

その教育の根本方針も西洋流の立身出世主義で、『学問は身を立つるの財本ともいうべきものにして、人たるもの誰か学ばずして可ならんや』とあるように、明らかに学問を以て、立身の便宜とした、日用実学の教育方針であった。

しかも、その運営に当たっては、アメリカ新帰朝者の田中不二麿を中心に、これに属するにアメリカ人教員顧問を以てして、日本教育のアメリカ化は鋭意推進されたのであった。そのことは当時の教科書をみてもよく分かる。アメリカのウィルソン・リーダーそのままの『小学読本』が現れている。

菊池寛 著『明治史話 : 事件と人物』汎洋社 昭和十九年刊 p.124

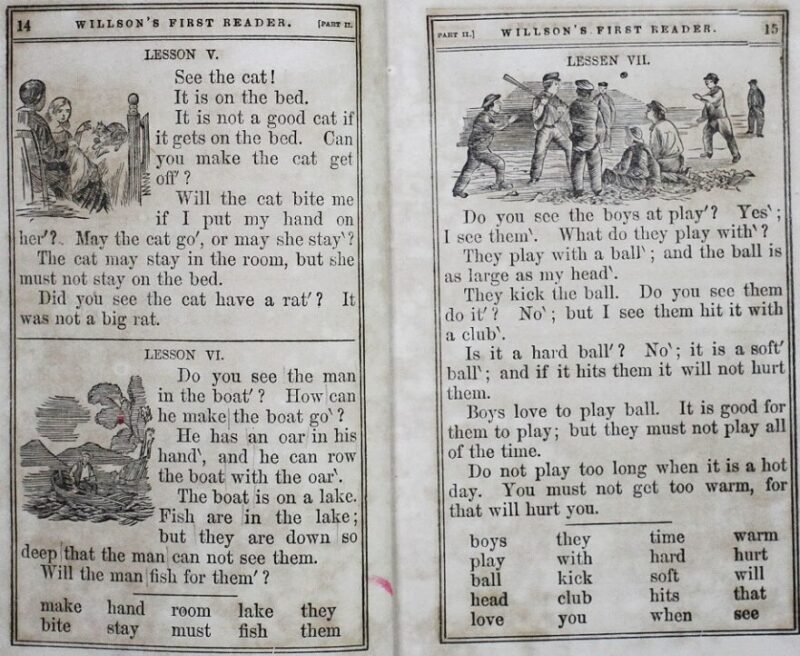

国立教育政策研究所の『教育図書館』のコラムに、当時のウィルソン・リーダーと、明治六年三月に文部省が編纂した教科書の画像が出ている。上の画像は、アメリカのウィルソン・リーダーである。

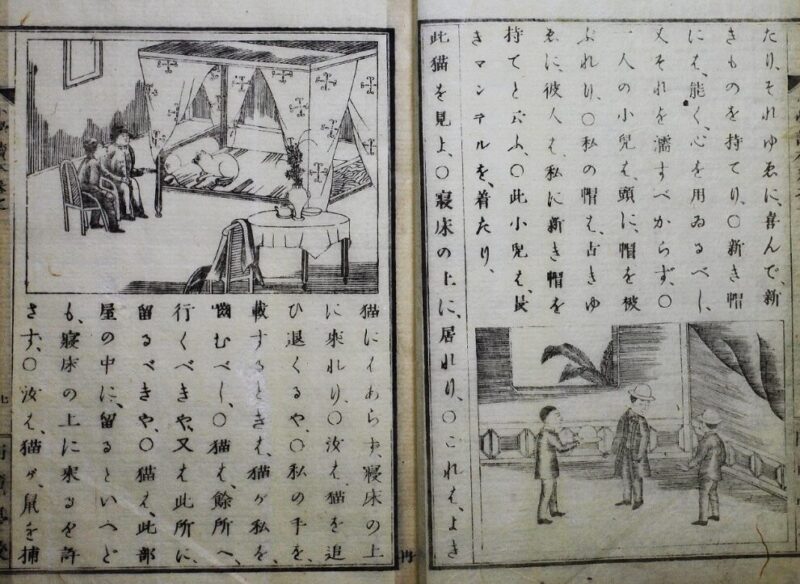

そして、次の画像はウィルソンリーダーを、「この猫を見よ…」と直訳しただけの日本の教科書だが、これが英語の教科書ではなく国語の教科書であったとは驚きである。しかも、教科書の挿絵まで外国風に描かれている。こんな不自然な直訳教科書で小学校低学年の国語の勉強が出来るとはとても思えないのだが、この教科書が明治六年には全国で用いられたのである。

では国語以外の教科ではどうかというと、これも似たり寄ったりであったようだ。菊池寛は同上書で教科書の記述の一部を紹介している。

『ゼオガラヒーとは即ち地理学という義にして、地球表面の事を説き明かすなり。地理学に三種あり、ナチューラル、ポリチカル、マテマチカルという。ナチューラル・ゼオガラヒーは地形や真水海島などの自然に由るものを、説き明かす学なり……』

これを小学校の低学年生徒は、何のことか分からないままに棒暗記させられているのである。

同上書 p.125

生徒にとっては、こんな教科書を読んでもさっぱり面白くないが、教える方も随分苦労したことと思う。多くが外国の教科書の直訳で作られているために、我が国にはそぐわない内容の記述が少なからずあったようだ。

明治天皇の「教学大旨」

菊池寛は同上書で、こう述べている。

わが文教の当局者は、欧米の文明に追いつきたいの一念だけで、諸文物の摂取に国民文化の伝統ということを、全く忘れ果てていたのである。こうした憂慮すべき状態は、早晩改革されなければならない。このままに放って置けば、国民教育の根本はやがて崩れてしまうのである。

同上書 p.126~127

この記述は、菊池寛が個人的感想として述べているのではない。明治天皇が明治十一年に東山、北陸、東海地方を御巡幸されて、翌年にわが国の教学に対する御聖旨(「教学大旨」)を出しておられる。主要部分が同上書に引用されているが、この文章は明治天皇の意を受けて元田永孚が記したものである。

教学の要、仁義忠孝を明らかにし、智識才芸を極め、以て人道を尽くすは、我祖訓国典の大旨、上下一般の教えとする所なり。然るに輓近専ら智識才芸のみ尚び、文明開化の末に馳せ、品行を破り、風俗を傷う者少なからず。然る所以の者は、維新の始首として陋習を破り、智識を世界に広むるの卓見を以て、一時西洋の長を取り、日新の功を奏すと雖も、其流弊仁義忠孝を後にし、徒に洋風是競うに於いては、将来の恐るる所、遂に君臣父子の大義を知らざるに至らんも測る可からず。是我国教学の本意に非ざる也。

同上書 p.127~128

この「教学大旨」が時の文教当局者に与えた影響は大きかった。文部卿寺島宗則は恐懼して、教科書の西洋色を払拭することに着手したのである。

伊藤博文は「教学大旨」の実際の執筆者が元田永孚であることを知ると、「教育議」を執筆して元田の主張は空論であると反論したのだが、高まる自由民権運動に対抗するために、道徳教育の強化については同意したという。

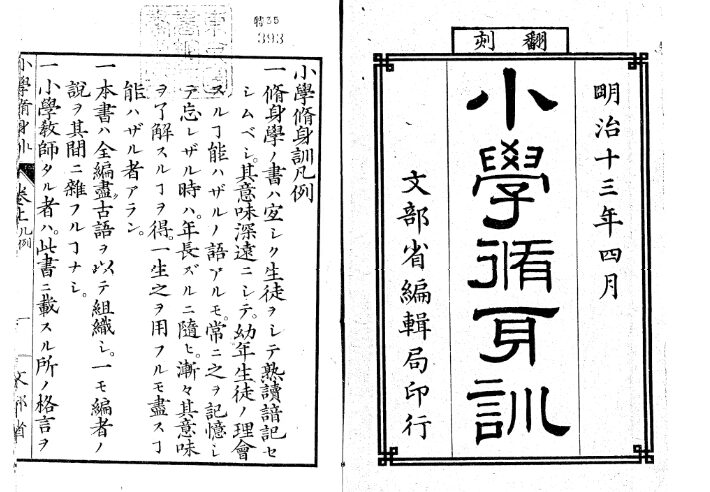

明治十三年の春、文部省に編輯局を設けて西村茂樹を局長に任命し、まず修身教科書の改善に取り組んだ。西村は、今までの欧米の教訓所の翻訳を主としていたことを改めて、東洋道徳を基礎とした修身教材の編輯を行った。上の画像は西村が編輯に携わった『小学修身訓』である。明治十六年以降は『小学修身書』、『小学作法書』などが文部省から刊行され、修身教科書の内容が定められるようになったのである。

『教育勅語』の渙発

しかしながら、教科書が変わった程度では、世の中の欧化主義の流れは止まらなかったのである。

徳富猪一郎(蘇峰)の『公爵山県有朋伝. 中巻』に『教育勅語』が渙発された経緯が開設されている。文中の「公」とは山縣有朋を指している。

しかしながら、当時民間に於いては急進的民権自由の運動が起こり、政府に於いては、憲法制定と同時に条約改正談判が開始され、明治十七年以来、建築に着手された各官衙は、その美観を極め、鹿鳴館は内外人舞踏宴会の中心となり、舞踏会や仮装会が流行し、欧化主義は滔々として、潮の如く天下を風靡し、其の全盛を極めた。是れ実に明治二十年より二十二年に渉る交であった。

然るに、明治二十年には、井上条約改正案の失敗があり、同じく二十二年には、大隈条約改正案の失敗があり、之に対する国民的運動が起こり、自主的外交を唱え、欧化主義の政策に反対するものが生じたのであったが、如何にして、国民教化の大本を確定し、君民同体の国民性を維持すべきか。いかにして国民をして其の人格品性を向上し、尊皇愛国の精神を発揮せしむべきかが、当時教育的問題より一転して、政治的問題となった。而して公及び公の内閣が、これ等の問題を解決せねばならなくなったのは、実にこの時であった。

徳富猪一郎 編『公爵山県有朋伝. 中巻』昭和八年刊 p.1121

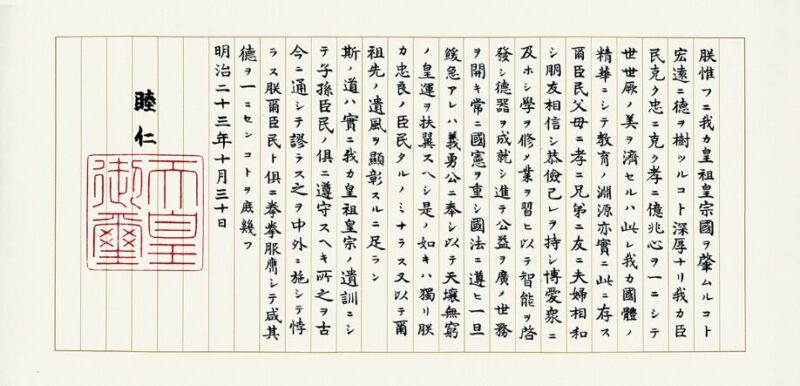

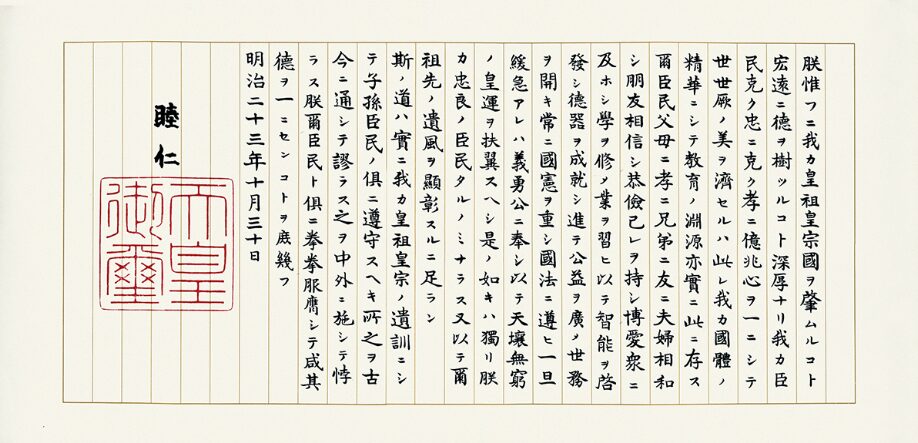

明治二十三年二月に内務省で地方官会議が開かれ、この問題で紛糾したことが明治天皇の耳に入った。天皇は「国民教育の基礎となるべき勅語を起草して提出せよ」との御沙汰を下されたという。「勅語」とは天皇が口頭により発する公務上の意思表示であり、法令とは異なり、署名するのは明治天皇のみである。

山縣は最初に、女子高等師範学校学長の中村正直に『教育勅語』の原案を起草させたのだが、この原案を井上毅・内閣法制局長官に意見を求めたところ井上はその内容に大反対し、次いで山縣は中村に代えて井上に起草を依頼し、井上は元田永孚に相談しながら最終案を完成したという。

『教育勅語』は天皇が国民に伝える形式なので、終戦後の昭和二十三年(1948年)に廃止されたことはわかるのだが、今のわが国において必要と思われる内容が少なからず記されている。

朕が思うに、我が御祖先の方々が国をお肇めになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられ、又、我が臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一にして代々美風をつくりあげて来た。これは我が国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にここにある。

汝臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に睦び合い、朋友互に信義を以って交わり、へりくだって気随気儘の振舞いをせず、人々に対して慈愛を及すようにし、学問を修め業務を習って知識才能を養い、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の法令を尊重遵守し、万一危急の大事が起ったならば、大義に基づいて勇気をふるい一身を捧げて皇室国家の為につくせ。かくして神勅のまにまに天地と共に窮りなき宝祚(あまつひつぎ)の御栄をたすけ奉れ。かようにすることは、ただに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなおさず、汝らの祖先ののこした美風をはっきりあらわすことになる。

ここに示した道は、実に我が御祖先のおのこしになった御訓であって、皇祖皇宗の子孫たる者及び臣民たる者が共々にしたがい守るべきところである。この道は古今を貫ぬいて永久に間違いがなく、又我が国はもとより外国でとり用いても正しい道である。朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守って、皆この道を体得実践することを切に望む。

文部省図書局『聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告書』(1940年)の「教育に関する勅語の全文通釈」

「自分さえよければ良い」という考え方の人物が増えてしまっては社会や組織がバラバラになってしまうばかりだが、昔は個人の事よりも自分が所属する組織全体にかかわることを優先する考え方が人々に広く浸透していて、それぞれの地域や企業や家庭は今よりもはるかにまとまっていたし、犯罪は滅多に起こらなかった。

この勅語に記されている「朋友互に信義を以って交わり、へりくだって気随気儘の振舞いをせず、人々に対して慈愛を及す」「学問を修め業務を習って知識才能を養い、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし」という考え方だけでも、小学校や中学校の教科書に取り入れていただきたいものだと思う。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント

いつも勉強させていただいております。

明治時代の知の巨人である井上毅は素晴らしい人材でした。

帝国憲法、教育勅語、皇室典範を起草した人物であり、もっと評価されるべき人であると思っています。教育勅語の始まりも名文中の名文と思います。

帝国憲法の第一条が、井上毅の草案では「日本帝国は万世一系の天皇之を知らす所なり」となっていました。井上は、憲法は国体の意味であることを看破し、記紀万葉集を研究した上で、日本の国体を君民共治であることを知り、それを代表する言葉が「知らす」であると考えました。

ところが、伊藤博文はこのもっとも重要な部分を「之を統治す」に変更させたのです。これが、現在に至る誤解を生んだとも言えます。すなわち帝国憲法は天皇主権で、GHQ憲法は国民主権であるという誤解です。

ネコ太郎さん、コメントありがとうございます。とても励みになります。

井上毅の帝国憲法草案は読んだことがなかったのと伊藤博文が重要な部分を修正したことは恥ずかしながら知りませんでした。

「君民共治」という考え方は素晴らしい考え方ですね。いい勉強になりました。