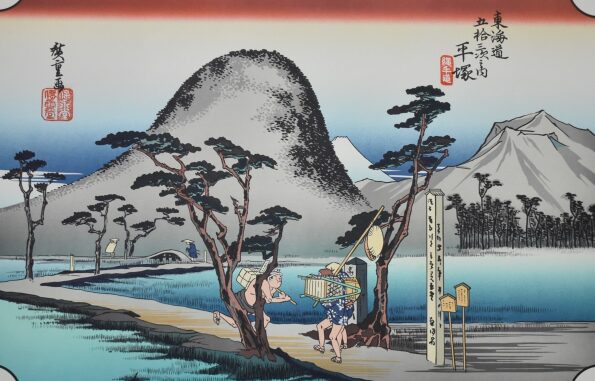

郵便事業が開始される前は飛脚が信書を運んでいた

前回記事で明治時代の電信業の始まりの苦労について書いたが、今回は郵便事業の始まりについて書くことにしたい。

明治政府が郵便事業を開始したのは明治三年(1870年)のことなのだが、それ以前に信書はいかなる方法で運ばれていたのだろうか。

石井研堂の『明治事物起原』には次のように解説されている。

…不完全ながらも、全国中重なる都邑には、飛脚屋の設けあり。各所の飛脚屋互いに気脈を通じ、私に信書の逓送業を営めり。之を三都大飛脚と名つけ、江戸にては京屋、島屋、江戸屋あり。各藩にては、各自分屋敷より国許へ定期飛脚を出し、又政府の公文書は、政府特に使いを発する習いなりし。王政復古と同時に、明治政府は、駅逓司を置き、逓信事務を管理せしめたれども、諸事草創の際なれば、私信は依然飛脚屋の手に委し、僅かに政府の公文書類を宿駅の伝間所に委して伝搬せしめ、重きを駅逓に置かずして、明治三年に及べり。

石井研堂『明治事物起原』橋南堂 明治41年刊 p.243

このように、以前は信書を運ぶ飛脚屋が存在し、明治政府も公文書類の運搬を当初は飛脚屋に委託していたのである。

少し補足すると、「駅逓司」というのは政府の信書物件の送達を司る役所であり、明治三年(1870年)に駅逓権正に着任したのは前島密である。駅逓正は欠員であったので、前島が実質的に駅逓司のトップという立場であった。

彼は慶応元年に、長崎で同地の宣教師から、アメリカでは切手を貼ることで国内各地に信書を送る仕組みがあることを聞いて知っていた。

彼が駅逓権正に着任して四日目のことになるのだが、回議書などに目を通していたときに明治政府が毎月飛脚屋に支払っていた信書の運送費が一か月に千五百両にも及んでいることを知り、わが国にも欧米のような郵便制度を導入すべきではないかと考えるに至ったという。ちなみに明治三年の1両の現在価値をGrokに聞くと、3千円~2万円の範囲内で米価を基準にすると約1万8千円という数字が返って来たが、その数字を基準に考えると毎月の信書輸送費は現在価値にして27百万円ということになる。

前島密の郵便創設案

当時の政府が飛脚に輸送を依頼していた信書は、東京ー京都の両官庁間に往復する信書と、中央政府から府藩県庁に送達するものが大半であったのだが、信書を送る仕組みが前島によって抜本的に改革されることとなる。前島密の遺稿集には次のように記されている。

私は此の回議書の検閲に依て通信事業の基金額を得る事が出来たのを喜んで、これによって郵便を創設するという断固たる腹案を定めた。その腹案というは、月額一千五百両を費やせば、通信線を東京からして西京以外大阪まで伸ばして、毎日時刻を定めて東京大阪両地より各一便を発する事が出来、そうして官民一般の通信仏を送達される。そうなれば三府竝びに其沿道の人民は、皆其便利を得るからして大に喜んで其通信を託するであろう。そこでその送達賃を以て一千五百両の月額を収入することは決して難い事ではない。さればその一千五百両は三府の間に開始する暫時の郵便基金であって、久しからずして収入から填補して、これをまた新線路拡張の基金に充てる。この塩梅で以て漸次この基金を遞轉運用して行けば、遂に全国に及ぼすこともむつかしくないと。こう腹案は定まった。…

『郵便創業談 : 郵便の父前島密遺稿集』逓信協会 昭和11年刊 p.8~9

前島密は、毎日東京大阪の両地から定時に各一便を出し、公文書だけでなく民間の信書もその便に載せて料金を徴収すれば、1ヶ月で飛脚に支払う千五百両以上の収入を得ることは難しくなく、余ったお金は今後別のルートを開拓するための基金にして行けば、いずれ全国にサービスを拡大できると考えて、早速立案に取りかかったのである。

前出の『明治事物起原』に前島案が解説されているのを要約させていただく。

東京から京都まで公文書を運ぶコストを調査したところ、五百目(1.875kg)の荷物を運ぶのに片道三十六円かかっていることが分かった。しかし、五百目とは随分軽いので、飛脚業者に同じコストでどれくらいの重さ迄運ぶことが可能かを質したところ、三貫目(11.25kg)くらいまでの荷物なら可能との回答を得た。それまでは政府の公文書を送る際に用いていた袋の重さの上限を五百目としていたのだが、今後は政府の公文書だけでなく民間の私信も同時に扱うようにし、重さを三貫目までとして運ばせることで、政府側の支出を増やさずに、国民にも安価に信書を送る手段を提供することが可能になると考えた。

前島の郵便事務拡張の提案に参議の大隈重信は大賛成し、議決承認となる。当時の明治政府には、古い制度を捨てて新しいやり方を提案すると、予算に問題がなければすぐに飛びつくような雰囲気があったようだ。

少し補足すると、明治三年に「新貨条例」が制定され、翌明治四年には「一両=一円」と定められている。したがって東京から京都まで運ぶための片道運賃の三十六円は、現在価値にして六十五万円程度(36×18000円)ということになる。

新式郵便開始

前島が書いた郵便創設の布告案にはこう書かれている。

飛脚便を…簡便自在に致し候儀、公事は勿論士民私用向に至るまで、世の交際に於いて切要の事に候ところ、是迄商家に相任せ置候より書状の届け方とかく日限相後れ、その遅滞の甚しきは僅々数十里の道のりにて十日余も相掛り、或は

終に達せざるの掛念もこれ有り。殊に急便にては賃銭高値にて、貧家の者ども遠国近在互いにその情を通じ兼ね、かつ四方の安否、品物の相場等の急速に相分らず、遠国僻在の土地に在りては不便に候。これより追々、諸街道へ遍く飛脚の御仕法立たしめられ、…上下一般急便の書通自由に出来致す候御趣意にて、先ず試みのため…京都まで三十六時間、大阪まで三十九時間限りの飛脚便毎日御差立て、両地は勿論東海道駅々四五里四方の村々も右幸便を以て相達候様御仕法相成り候

同上書 p.26

この布告案を読むと、従来の飛脚便は価格というよりも日数がかかったことの方が重要な問題であったようである。では当時の飛脚便は文書を運ぶのにどれぐらいの日数がかかり、費用はどの程度であったのであろうか。

当時両京の間に発信する官の仕立便という者は、三日を限って達する者として、(三日半を過ぎることもありましたが)その賃金は不同であるが、およそ一便二十三両、外に夜間賊難防護のため人夫一人を増すとして十二両を加えることがあるから、一便の賃銀三十五両になる。

飛脚屋便には仕立便、差込便、早便、並便の区別があって、仕立便とは特に一便を発すること、差込便とは仕立便に差し込んで併送するので、この差込便の賃銭は場合によって七八両から三四両の間を上下し、仕立便もまた差込便の多少に応じて不同である。また仕立便の速度は、東京大阪間が通例三日半で、その他は早便というも両地の間に七八日を費やし、並便は概して半月かかる。その賃銭は四五百文から二三百文でした。

同上書 p.9

「両京」というのは「東京」と「京都」のことで、それまでは東京から京都間の飛脚による運送は三日半を要したのだが、前島密の創設した郵便制度では「三十六時間」と明記されている。なぜこんなに短縮されたのかと誰しも疑問に思うところだが、前島密は明治三年(1870年)に駅逓権正に着任したのち、六月にアメリカとイギリスの郵便制度を研究するために視察旅行に出ており、郵便物を汽車や汽船や馬車で運んでいることや、郵便料金を如何にして設定するか、切手の再利用を防止するために消印を押すことなどを学んでいる。

前島は新知識を吸収して翌年八月に帰国したのだが、当時の政府は官制改革で混乱を極めていて、駅逓頭であった濱口梧陵は*郵便は飛脚屋に任せて置けばよいといった考えであったという。

*濱口梧陵は紀伊国で醤油醸造業を営む濱口儀兵衛家の七代目当主で、津浪から村人を救った物語『稲村の火』のモデルとなった人物

飛脚屋総代を説き伏せた前島

前島は自ら請うて再び駅逓頭に就任したのだが、その後飛脚屋との間に大きな問題が発生した。

当時の官設郵便は東京大阪間と東京横浜間の二線だけだったが、飛脚屋が生き残りをかけて東京横浜の賃料を郵便料金の半額にして対抗してきたのである。これを放置すると共倒れともなりかねず、そうなっては日本の通信事業の発展は望めない。

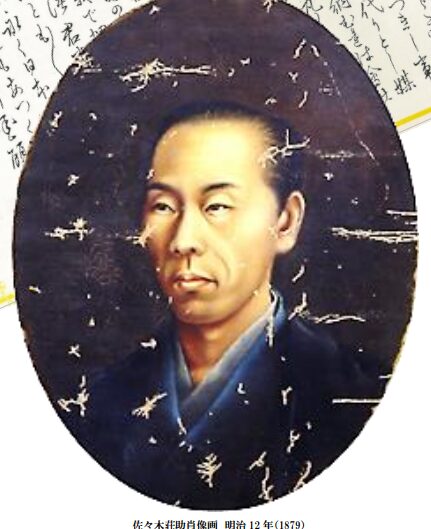

前島は、東京定飛脚屋総代佐々木荘助を呼んで説得することにしたのだが、このやりとりについて菊池寛は前掲書でこう書いている。

…佐々木は気力識量ともに抜群で、政府の役人の前だといっても頭を下げない。

『三百年来、わが国の通信事業に及ばずながら尽くしたわれわれを賞与すべきなのに、却って世襲の職業を奪い取ろうとするのは何事でありますか。』

と、主張して、郵便の廃止を強調してやまない。当時、政府の一部でも、飛脚屋の運命を憐れんで、通信事業の官有を非難する声はあったのである。前島は静かにこれを聞いていたが、

『それなら、政府が諸君の請願を容れて、通信の事は一切委せることとして、ここに安房のある村に送る一通の信書があるが、いくらの賃金で送りとどけるかね』

と問うた。

佐々木は答えて、

『一人の人夫を特別に使わねばならぬから、まづ一両はかかります』『それでは、これを鹿児島へ送り、根室に送るのにいくらかかるか』

『さあ、それは何十両かかるか分かりません』

前島は、一弾、声を励まして、

『それでは一衣帯水の釜山はどうだね。支那の上海、更に世界の首都は…』佐々木はうなだれて返事もなかった。

前島は言葉を和らげて、通信事業は世界各国みな官営で、それであればこそ外国郵便は勿論、いやしくも人民が一人でも住んでいれば、どんな沿革の孤島へも正確に手紙を届けることが出来るのであると言って、郵便の国家性、公益性を詢々として説くのであった。

『諸君の生活の道を立てることは、われわれ熱心に考えているのです。英国のように民間の者を買い上げるという風にすればよいが、それには御承知のように政府に財源がない…』

そう言って、具体案として、飛脚業者を組織して、内国通運会社をつくらせ、専ら貨荷物の運送に当たらせること、また失業した飛脚は、政府の郵便脚夫に優先的に採用するという救済案を披歴したのであった。

菊池寛 著『明治文明綺談』六興商会出版部 昭和18年刊 p.56~58

この話は菊池寛の創作ではなく、前島密自身が『鴻爪痕』で書いていることを分かりやすく書き直したものである。郵便の公益性を佐々木に説く部分は、某国や財界に対して何も言えない昨今のわが国の政治家や官僚に是非読んでもらいたいと思う。

…(佐々木に)猶英米にはどうだ、露佛にはどうだと聞くと、茫然として気抜の様になり、どうして達し得るか其道を知らないと言って、大に恥入った様子であるから、私は抑も通信というものは、国際上に貿易上にまた社交上に極めて必要な事であって、内国は勿論、外国でも通信の設のある文明国には、遍く達すべき設備が無くてはならない。それを君等の家業のように、一地一部を限った通信では、この大目的に適しないという事を、徐かに言って聞かせ、夫から今官で以て郵便を施設しようとするのは、この大目的を達する為であって、内はおよそ人民の住んでいる地は島嶼であろうが山奥谷底であろうが、距離の遠近を問わず少額でかつ均一な料金を納めて、迅速に正確に音信を通ずる線路を引き、外は欧米諸国と郵便の条約を結んで所謂通信自在の域に到らせようとの大計画である。もし君等に能く此事が出来るならば、我は君等に代って、政府に請願しても宜しいのだと言った。

『鴻爪痕』大正11年刊 p.86~87

前島の説得により佐々木は飛脚業が近代社会に生き残ることが難しいことを納得し、前島も飛脚業者が路頭に迷わないように駅逓寮で雇用することを約して飛脚業者が生き残る道を提案して、円満に交渉を終えることができた。

佐々木は郵便の運送及び郵便事業に使用する物品の運送業務のため、明治五年に陸運元会社(のちの内国通運会社)を設立してその副頭取となった。一方前島はこの陸運元会社設立を機に、各地の陸運会社がこれに加盟することで、全国的な郵便網の整備を進めていった。

佐々木が設立した陸運元会社は明治八年(1875年)に内国通運会社に改称となりその後も順調に業容を拡大していき、この会社が現在の日本通運株式会社のルーツとなっているのである。

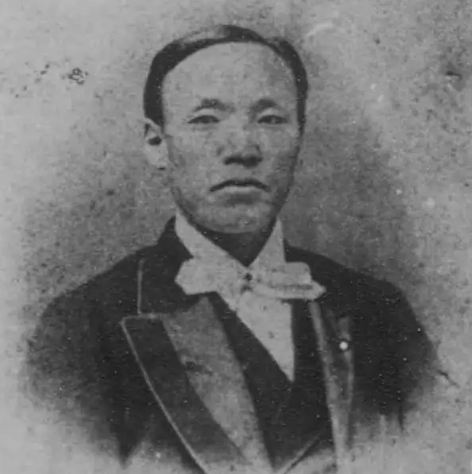

日本近代郵便の父・前島密

現在の日本人が当たり前のように使っている「郵便」「切手」「葉書」という名称を定めたのも前島密だが、新しい制度を一から構築してそれを全国津々浦々に定着させるためには、余程緻密な思考力と強いリーダーシップがなければ不可能なことである。

前島密は一円切手でおなじみの人物なのだが、Wikipediaによると、この切手の前島の肖像画は昭和二十二年の初発行から一度もデザインが変更されていないのだそうだ。他の切手についてはたびたびデザイン変更がなされているが、一円切手については特別扱いで、今後もこのデザインだけは変更することはできないと日本郵便が正式にコメントしているという。

前島は、明治四年の郵便事業創業以来わずか一年四ヶ月で、北は北海道から南は九州まで、全国に統一された郵便網を完成させただけでなく、郵便為替や郵便貯金事業の創設などにも尽力して今日の日本郵政の事業の基礎を築きあげ、「日本近代郵便の父」と呼ばれるに相応しい人物なのである。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント