GHQ焚書リストの中に俳句に関する本が六点あるのだが、焚書処分された理由は兵士たちが戦場などで詠んだ作品を多数採り上げている点にあるからであろう。

私も含めて戦後に生まれた日本人のほとんどは学校やテレビ新聞で繰り返し解説される自虐史観に洗脳され、わが国が侵略戦争をしたと思い込み、日本軍兵士として戦争を体験した人の生の声を聴く機会があったとしても殆ど関心を持たない時期が随分長く続いた。私の場合、四十代になってようやく自虐史観に疑問を持つようになったが、陸軍や海軍で貴重な体験をされた方の話をしっかりと聞きたいと思った頃には、重要人物は既に鬼籍に入っておられてそのようなチャンスは訪れなかった。

しかしながら国立国会図書館が所蔵する本や雑誌などのデジタル化を推進して「近代デジタルライブラリー(現:国立国会図書館デジタルコレクション)」の一部公開を開始した平成二十三年(2011年)以降、戦前の貴重な書籍が少しずつ復刊されるようになり、戦争の記録なども容易に読めるようになった。令和四年(2022年)には個人向けデジタル化資料送信サービスが始まり、会員登録をすれば戦前戦中に出版された本の大半が自宅のPC等で無料に読めるようになり、戦場で兵士が詠んだ俳句集なども読むことが出来るようになった。

戦場俳句は、記録や小説とは一味も二味も違っていて、兵士たちの汗や涙が伝わって来るものがある。

『新戦場俳句と作法』

最初に紹介したいのは支那事変が起きた翌年の昭和十三年に島東吉が著した『新戦場俳句と作法』という本である。著者の島については詳しいことはわからないが、昭和十年に『俳文読本』を著しており、俳人として活躍された人物のようだ。冒頭には次のように記されている。

俳諧の始祖といわれる山崎宗鑑も、俳句の聖祖といわれる松尾芭蕉も、その前生活は武士でありました。そこで惟うに、武士は剛毅豪胆、かつ勇邁闊達なれども、しかし半面に「武士は物の哀れを知る」「武士は物の情けを知る」というような美しい床しい詩情を持っているからこそ、武士だった宗鑑や芭蕉の如き俳人が生まれ出た所以でもありましょう。かかるが故に、このたびの事変中も、われ等の勇士が戦線から戦線俳句を送られることは、ただに「英雄閑日月あり」と軽く合点しないで、むしろ、前述の意義を深く首肯されるのが本当ではないでしょうか。

かくて戦線俳句は、日本武士道精神を語る立派な箇条であり、同時に、戦線俳句は将士の血と肉とを綴る大和民俗詩としての立派な事実であると叫んでも、敢えて誇張ではないと思います。…中略…近世では、日清戦役に、

陸軍少将 大島義昌

粛として虫鳴くのみの野営かな

というのがあります。大島少将(のちに大将・子爵)が陣中に詠われたものですが、上五*に明日への作戦が籠められているようであります。…中略…

*上五:俳句の初めの五音日露戦役では、次の句が有名です。

陸軍大将 児玉源太郎

見る人の心一つに月一つ

…中略…児玉大将(後に伯爵)の句は、旅順包囲中の陣中策(満州軍総司令官宿舎)として伝えられます。月を詠ってありますから秋ですが、その秋の月を眺めている将士が何を考えているか、おそらく誰もが一日も早く旅順を陥落させて、陛下の大御心を安じ奉り、なおまた、国民を喜ばせて、そして目出たく凱旋する日を望むと共に、その故郷を偲んでいることであろうが、斯様にみんなの心が一つである如く、眺められる月もまた一つである…という句意に思われるのであります。

島東吉 著『新戦場俳句と作法』教材社 昭和13年刊 p.3~7

著者は昔の武人が詠んだ句を紹介した後、支那事変で兵士たちが詠んだ句を多数紹介しているのだが、支那事変の各戦場においていかなる戦いが行われたかについて知らないために、作品を読んでも作者の句意を理解することはなかなか難しいものがある。

『俳句と戦線』

そこで紹介したいのが、岩井徳祐著『俳句と戦線』という本である。この本は支那事変に出征した著者が、実際にこの目で見てきたこと、体験したことを記した手記でもあり、それらの貴重な体験を詠んだ俳句集でもある。

著者については「元福井部隊」と表紙に書かれているので「国立国会図書館デジタルコレクション」で「福井部隊」で検索すると、『福井部隊の血戦記』という本が昭和三十八年に千葉日報社から出ていることが解った。その本を全文検索すると、著者の実名である「岩井徳祐」が九箇所にわたり登場する。

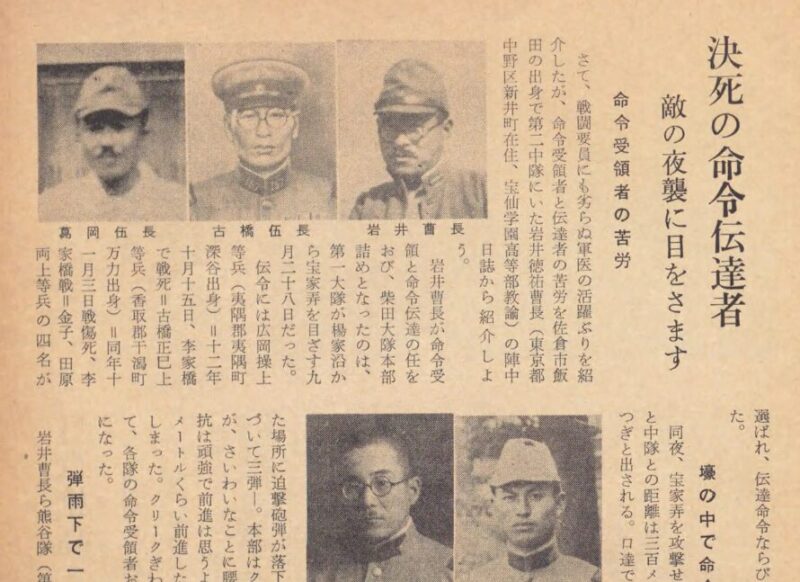

上の画像は『福井部隊の血戦記』p.13の一部だが、上段の一番右の写真に書かれている「岩井曹長」が『俳句と戦線』の著者で、彼は出征する前は宝泉学園高等部の教員であったようだ。彼は支那事変勃発後教壇から戦線に送られ、何度も死闘を繰り返し、多くの戦友を失い、自らも傷を負いさらにマラリアに罹患して帰還を余儀なくされている。その間、五百余の俳句を詠み、その百六十を選んで自らの戦争体験を書き下ろした貴重な書が『俳句と戦線』である。この本はわかりやすい文章で書かれており、支那事変の詳細について知らなくても誰でも読める。冒頭の部分を紹介させていただく。

一、秋雨やひたに進みし新戦場

九月〇〇日廃墟と化した呉淞へ上陸した自分たちは、敵屍の側に仮寝の露営をした。明ければ朝から雨がシトシトと降っている。どうするのかと思っていると上海へ向け前進という命令である。

我隊は軍旗護衛である。軍旗の前方百メートルくらいの地点を前進することになった。隊長熊谷大尉殿の後につづいて自分は中隊のトップをきった。雨はさして降らないが、春雨のような細い雨が降っている。

呉淞市街は見る影もない。荒れ果てた市中を睡眠不足ではあるが、堂々と行進した。戦時の軍装は物凄く重い。然し誰もが張り切っている。重いなんて小言を言うものは一人もいない。見るかげもない市街には住民の姿は全くないと言って良い。ただ二三の支那人(と言っても六十を越した老人)が疲れた顔をして壊れた家のまわりをうろついているのは気の毒な様な気がした。上海へ通じる軍工路の両側に壕が沢山作ってあった。電柱という電柱はことごとく斬り倒されている。路傍の木には弾痕がいくつもある。どこ屍体があると見えて屍臭が漂うが、しかし弾の音がしないので戦線の気分はまだ出ない。小雨が依然として降りしきる中を路傍にしゃがんで昼飯を食った。疲れてはいるが、きたない地面にペタリと尻をつく勇気はまだ出ない。午後五時頃ふりしきる雨にびしょ濡れに濡れて上海平凉路にある日華紡に着いた。しかし軍旗中隊であったのでさらに部隊本部まで行かねばならなかった。そして夕刻暫時宿舎に当てられた日華紡の女工の寄宿舎に落ちついたときは、はりきってはいたが、兵隊たちの顔には明らかに疲労の色がみえた。二、上陸して先ず悩みけり南京虫

軍用船に四昼夜、上陸して露営一夜、まえには船内の余りの暑さと、鮨詰めなのと、それから無数の蠅に安眠も出来ず、後では屍臭とあまりになまなましい戦場の気分とに眠り得なかった。こうした睡眠不足の上に一気に五里余りの行軍をしたのだから当然眠れるはずであるのに、今度は嫌な南京虫の襲来である。もちろん多少はいると思ってはいたが、その数の余りに多いのに驚いてしまった。手といわず、首といわず、所おかまいなく刺すのだ。電灯など勿論ない。光の洩れぬように蠟燭をともして捕らえる仕末だった。南京虫はかつて経験はあるが、この虫は昼間は勿論、夜間と雖も明るい所へ出てこないはずなのに、明るくしていても平気で這い廻っている。この南京虫という奴はつぶすと物凄く臭い。連日の疲れと睡眠不足とで苦しんでいるのに平気でねている者もある。しかし大部分の者は眠れぬらしくごそごそ動いている。神経質の俺は勿論眠るどころではない。癪にさわることおびただしいが、しかしどうすることも出来ない。イマヅ蠅取粉を行李の中から出して、あたり一面まいてみたが、更にききめがない。遂に一夜を一睡もせず過ごしてしまった。昼間は隊長殿に随行して部隊本部へ行き、慌ただしく時を過ごしたが、それでも僅かな余暇に大徳准尉と共に寝台に横になることが出来た。死んだようにすぐ眠りに落ちた。しかしそれも僅かで、昼間で窓際で明るいのに、南京虫の襲撃で忽ち目を覚ましてしまった。憎さは募るが何とも致し方がない。余りにもしつこい南京虫ではあるが、よく考えてみれば無理もないと思った。我等の宿舎は日華紡の女工の寄宿舎であった。事変以来会社は休業となり、女工らの避難したのは八月末であろう。してみれば一ヶ月も人の血を吸っていない筈だ。南京虫もよくよく腹がすいていたのだろうと、妙な同情もした。

岩井徳祐著『俳句と戦線』蛍雪書院 昭和15年刊 p.1~4

こんな具合に、最初に著者の詠んだ句が紹介され、続いてその句を詠んだ時の著者の体験したことが記されるというスタイルで、俳句集というよりも著者の支那事変従軍記と言った方が良いかもしれない。

戦闘の場面などは多くの読者に読んでもらいたいのだが長くなるので、代わりに戦闘の後で部隊が移動中に街道沿いの部落を通った際の記述を紹介させていただく。

四三、先生とつどう小孩に秋涼し

太倉方面への追撃が終わって、息つく間もなく杭州攻略に向かった我等が部隊は、冬晴れの街道をひたむきに杭州へと進んだ。十二月十三日も好天に恵まれ、一片の雲もなく江南の空は晴れ渡っていた。何処まで行っても同じ様な街道である。街道の西側は稲田で、処々に部落があり、クリークがあった。見渡す限りの平地は何処も同じ風景に見える。涯しない江南の沃野に今更ながら驚いた。皇軍に安心しきった支那農民は、田圃に稲を刈りながら、我等の進軍を珍しそうに眺めているのは皇軍を絶対信頼してのことであろう。一寸内地の秋季練習といった格好である。

小孩どもは我等を見て逃げるどころか、田圃で親の手伝いをしていたのが、本道上に競争でやって来る。十歳前後の小孩どもである。我等を物珍しくみて、口をあき、指をなめている。小孩、進上、進上というと、ワァッとよって来る。一個のキャラメルやドロップを投げ与えると夢中で拾いあう。彼らは飢えていたのだ。凹んだ眼、やせこけた頬、垢じみた破れ衣装。彼等の生活は問わずともわかった。可哀そうだと思った。学齢児童なのに食は充分恵まれず、学校へは行けず、こうした生活を続けているのであろう。敗残国の子供ほど気の毒なものはない。世が世なら、抗日教育にせよ、学校へ出て、勉強も出来たのであろうのに、この様な哀れな日々を過ごしているのだ。日本の子供は、支那の子供と較べて、ほんとに幸福だと思った。

ドロップ一缶をくれてやったら大変よろこんで、「東洋先生、謝謝々々」と言ってにこにこしている。

日の丸を慌てて出している民家もあった。歓迎のつもりか、それとも親日の態度を示すためか、その日の丸も、不器用極まるもので、白紙に赤い丸を画いたつもりだろうが、我々から見ると堂割引して見ても丸くは見えない、四角なのである。それは丸みも多少帯びてはいるが、情けない日の丸で、苦笑せざるを得なかった。

十二月だというのに稲を刈っているのは、戦火から避難した農民が返って来たのだろう。まだ刈りとらない稲田が街道の付近には点々と見えた。

同上書 p.74~75

著者が見たまま、体験したまま、感じたままの支那がそのまま描かれている文章は貴重である。支那で極端な排日・抗日教育がなされていたことは事実だが、一般庶民は必ずしも排日・抗日ではなかったことが見えてくる。

俳句に関するGHQ焚書リスト

GHQ焚書リストかの中から、俳句に関係する本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。

残念ながらネットで一般公開されている書籍は存在せず、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、「△」と表示されている書籍について、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| 新戦場俳句と作法 | 島 東吉 | 教材社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1110076 | 昭和13 | |

| 聖戦俳句集 | 胡桃社同人編 | 都祥閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1111175 | 昭和14 | |

| 聖戦俳句集 | 田村木国 | 山茶花発行所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1206930 | 昭和14 | 山茶花叢書 ; 第6篇 |

| 聖戦俳句選 | 日本放送協会 編 | 日本放送出版会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128461 | 昭和17 | ラジオ新書 ; 76 |

| 戦ふ俳句 | 小尾虎雄 編 | 国民教育社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和18 | ||

| 俳句と戦線 | 岩井徳祐 | 蛍雪書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1116350 | 昭和15 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント